Вспоминая некоторые события: информацию о эвакуации Института кормов в 1941 году, 1 в т.ч. его стада, данные из книги Почётного жителя Луговой Андрея Михайловича Дмитриева «Луговодство с основами луговедения», немногочисленных публикаций в сети о эвакуации части поголовья крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, проводившихся как в 1941-м году, так и в 1942-м, сподвигло постараться разобраться с цифрами: сколько было, сколько стало… Отмечу сразу: увидев цифры в книге Дмитриева, которые, мягко говоря, радуют, сравнил их с другими источниками и увидел приличные расхождения… Я уже не говорю о достаточно известном высказывании Президента страны о, якобы, отсутствии в СССР мясного животноводства.2

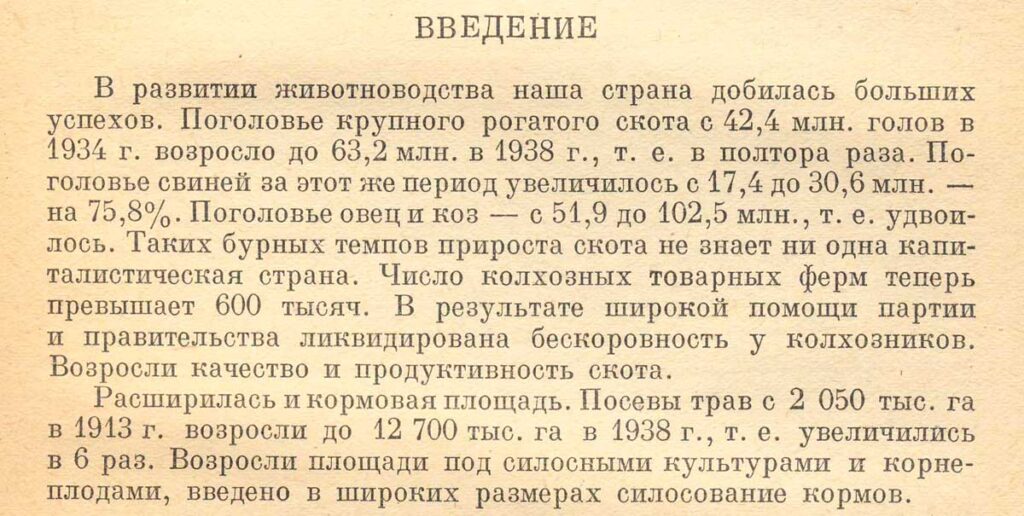

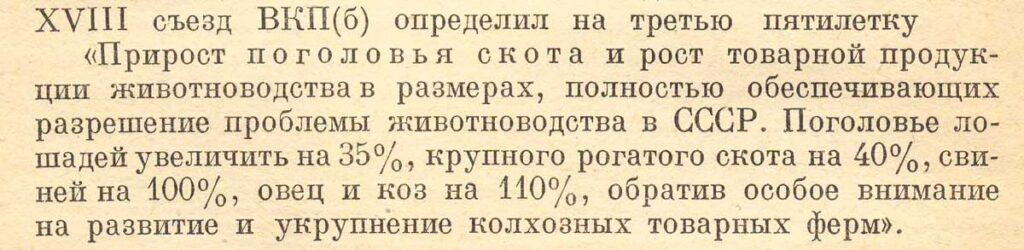

Итак — вначале о цифрах из книги А.М. Дмитриева. Они показывают не только количественные показатели состояния животноводства Советского Союза перед Великой Отечественной войной, но и динамику развития (1934-1938г.г.). Ниже сканы:

| Поголовье, млн. голов | 1934 г. | 1938 г. | прирост % |

| — крупного рогатого скота | 42,4 | 63,2 | 49 |

| — свиней | 17,4 | 30,6 | 76 |

| — овец и коз | 51,9 | 102,5 | 98 |

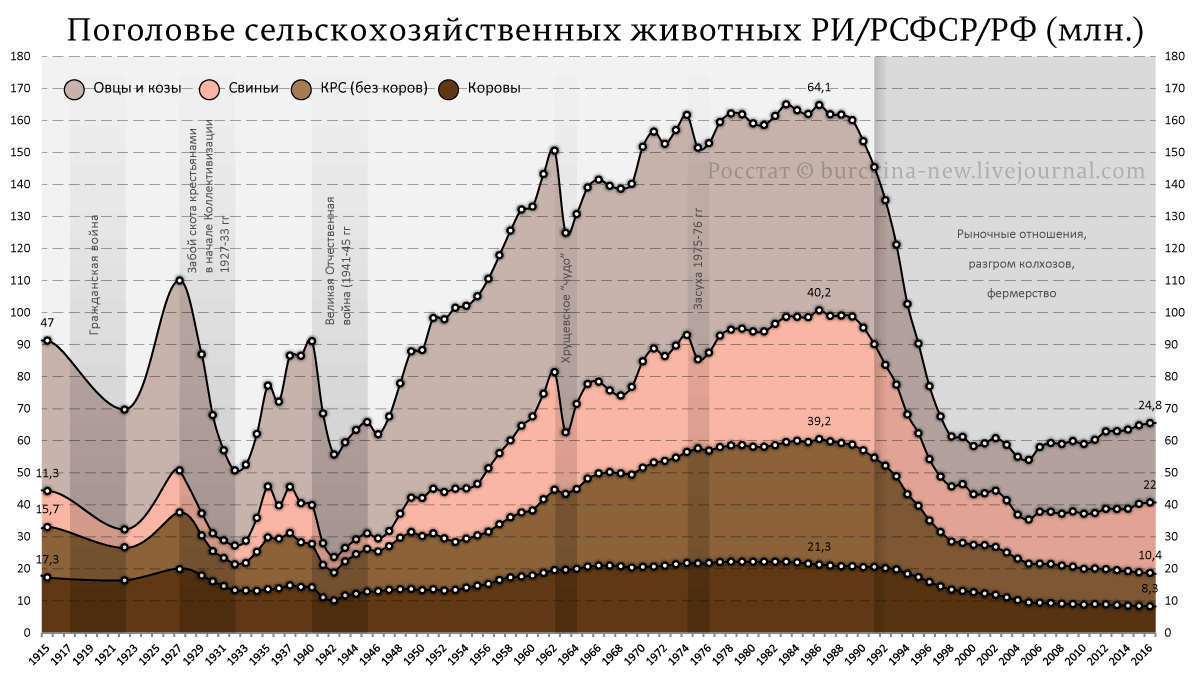

Первое: Цифры (в особенности представленный ниже график динамики развития животноводства в СССР-России) впечатляют:3 их очень полезно изучить современным руководителям, отрицающим, что, мол, в СССР было хорошее животноводство, в особенности — мясное… Дополнительно: «Справка для Путина» 4

Второе: вызывает лишь небольшое удивление5 заниженные по сравнению с данными в книге А.М. Дмитриева цифры, представленные на «официальном интернет-портале Министерства сельского хозяйства Российской Федерации» в статье «Животноводство в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и данные «Юбилейного статистического ежегодника» (1987) «Народное хозяйство СССР за 70 лет». (представляю их полностью ниже).

А здесь лишь данные поголовья:

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (привожу статью ниже), в целом по стране поголовье скота в абсолютных цифрах в 1945 г. в сравнении с 1940 г. характеризуется следующими данными (млн. голов на конец года):

1940 г. | 1945 г. | 1945 г. в % | |

Крупный рогатый скот | 54,8 | 47,6 | 87 |

Овцы | 80,0 | 58,5 | 73 |

Козы | 11,7 | 11,5 | 98 |

Свиньи | 27,6 | 10,6 | 38 |

Лошади | 21,1 | 10,7 | 51 |

При этом, данные, конечно приводятся на разные годы: в книге Дмитриева — 1938 год, в данных Министерства — 1940 год. Но это было бы существенным, если бы руководство страны принимало, к примеру такие решение, как «об уничтожении контрафактной продукции» или «снижении планов производства»… Но нет: опять скан из книги Дмитриева — планы на III пятилетку по поголовью скота только наращивались…

И судя по разным источникам, поголовье в 40-м году как минимум не уменьшалось по сравнению с 38-м… В том числе. это можно увидеть из современной статистической таблицы, размещённой ниже. Но это не сильно уже принципиально.

Гитлеровские захватчики нанесли огромный урон животноводству нашей страны. В районах РСФСР, временно оккупированных немецко-фашистскими войсками, поголовье крупного рогатого скота сократилось против довоенного уровня на 60%, овец и коз — на 70%, свиней — на 90%, лошадей — на 77%. В Украинской ССР поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 44%, овец и коз — на 74%, свиней — на 89%, лошадей — на 70%. В районах Белорусской ССР поголовье крупного рогатого скота сократилось на — 69%, овец и коз — на 78%, свиней — на 88%, лошадей — на 61%.

Война нанесла большой урон племенному животноводству. Значительное количество племенного скота было угнано в фашистскую Германию и уничтожено гитлеровцами во время оккупации. Сильно пострадали районы тонкорунного овцеводства, верхового коневодства, а также мясного и молочного скотоводства и свиноводства.

Благодаря усилиям тружеников села, местных партийных и советских органов из прифронтовой полосы Украины, Белоруссии, центральных и западных областей РСФСР удалось эвакуировать значительную часть поголовья крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей. Много лошадей по пути было передано армии. Часть поголовья скота при эвакуации была сдана на мясо. Основная часть скота была размещена в Ставропольском крае, Дагестанской АССР, Сталинградской области и на Северном Кавказе. Некоторые гурты скота украинских колхозов и совхозов достигли Восточно-Казахстанской области.

Летом 1942 г. проводилась вторая эвакуация скота. Перегон скота из прифронтовых районов Северного Кавказа, Среднего и Нижнего Дона, Сталинградской и Астраханской областей производился в два этапа: первый — переправа скота через Волгу, когда вследствие систематических налетов вражеской авиации погибло много людей и животных; второй — эвакуация гуртов скота через территорию Дагестанской АССР. На этом этапе потерь скота было значительно меньше, но часть его пришлось забить на мясо.

За счет убоя скота в значительной мере снабжались войска фронтов и стратегических резервов Ставки Верховного Главнокомандования.

11 марта 1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли специальное постановление «О мерах сохранения молодняка и увеличения поголовья скота в колхозах и совхозах». В 1942 г. в порядке контрактации у колхозников было куплено 5,4 млн. голов скота, что позволило увеличить общественное поголовье крупного рогатого скота, овец и коз в колхозах тыловых районов примерно на 10%.

Однако вследствие сокращения кормовой базы к 1 января 1943 г. поголовье крупного рогатого скота в стране уменьшилось на сопоставимой территории по сравнению с 1 января 1941 г. на 48%, в том числе коров — на 50%; овец и коз стало меньше на 33%, свиней — на 78%. Заметно снизилась и продуктивность скота. В 1942 г. на одну фуражную корову в колхозах было получено 764 л молока против 949 л в 1940 г.

Засуха и неурожай 1943 г. отрицательно сказались на животноводстве. Наряду с недостаточной заготовкой грубых и сочных кормов резко сократилась поставка концентрированных кормов: жмыха, отрубей и других отходов. Поэтому из-за бескормицы во многих колхозах имел место падеж скота. В 1943 г. он был в 2—3 раза больше, чем накануне войны.

В результате уменьшения поголовья скота снизились заготовки основных продуктов животноводства. В 1942 г. скота и птицы (в пересчете на убойный вес) было заготовлено 780 тыс. т, или 60% уровня 1940 г., молока и молочных продуктов — 2,9 млн. т, или 45% довоенного уровня. Резкое сокращение поголовья свиней привело к снижению удельного веса свинины в общих заготовках мяса. Колхозы из-за недостатка свинины вынуждены были сдавать на мясо крупный рогатый скот и овец. Широко практиковалась в годы войны также сдача скота за хлеб, семена и другие продукты.

Труженики сельского хозяйства прилагали огромные усилия для развития животноводства и повышения его продуктивности. Государство помогло колхозам и совхозам кормами. Был резко уменьшен забой скота. В больших масштабах проводились мероприятия по восстановлению животноводства в районах, подвергавшихся временной оккупации. В освобожденные районы был возвращен скот, эвакуированный в тыл. Поскольку в тыловых районах сохранилась лишь небольшая часть эвакуированного стада, подлежавшего возвращению, колхозы и совхозы выделили из своих ресурсов и в течение короткого срока перегнали в пострадавшие районы значительное количество скота.

По всей стране развернулось патриотическое движение по оказанию помощи освобожденным районам в становлении и развитии животноводства. Так, на 1 января 1944 г. колхозам освобожденных районов было возвращено 630,8 тыс. голов скота вместо намеченных 591,5 тыс. Кроме того, государство закупило и продало колхозам освобожденных районов 250,6 тыс. голов различного скота. В районы, пострадавшие от оккупации, для комплектования животноводческих ферм поступило 886,8 тыс. телят и ягнят вместо предусмотренных контрактацией 604 тыс., свыше 516 тыс. кур, уток, гусей, т.е. почти на 17 тыс. голов домашней птицы больше, чем было установлено правительственным заданием.

Колхозники Азербайджана направили в Сталинградскую область около 4,5 тыс. голов скота. Грузинские колхозники передали Украине 26 тыс. голов скота. На Северный Кавказ было возвращено 35 тыс. голов скота. Всего в январе 1944 г. в пострадавшие районы было отправлено 1 720 тыс. голов скота, 253 907 свиней, овец и коз, что способствовало возрождению колхозного и совхозного животноводства в освобожденных районах. В общей сложности в освобожденные районы поступило около 3 млн. голов скота, в том числе более 1 млн. голов крупного рогатого скота.

1944 год стал переломным в развитии животноводства. Во многих районах Советского Союза увеличилось поголовье скота, что обусловило рост колхозных и совхозных животноводческих ферм. С 1944 г. начался процесс повышения удоев, увеличения настрига шерсти, сокращения падежа скота, повышения удельного веса свиноводства. Качественные показатели развития животноводства особенно улучшились в 1945 году.

В годы войны в результате возросшего внимания к мелкому животноводству птицеводство и кролиководство развились в самостоятельную отрасль сельскохозяйственного производства и внесли значительный вклад в продовольственный баланс страны.

К концу войны животноводство страны оказалось в лучшем состоянии, чем земледелие. Если валовой сбор зерновых и многих других культур уменьшился к концу войны по сравнению с мирным временем примерно в 2 раза, то поголовье основных видов скота (за исключением свиней) сократилось не более чем на одну четверть.

Наличие скота во всех категориях хозяйств на 1 января соответствующего года было следующим (в % к 1941 г.):

1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |

Крупный рогатый скот | 58 | 52 | 62 | 81 |

в том числе коровы | 54 | 50 | 59 | 77 |

Свиньи | 30 | 22 | 20 | 32 |

Овцы и козы | 48 | 39 | 37 | 47 |

В животноводстве тыловых районов во время войны не произошло резкого ухудшения, если не считать свиноводства и коневодства. Поголовье скота в тыловых районах во всех категориях хозяйств на 1 января соответствующего года составляло (в % к 1941 г.):

1942 г. | 1943 г. | 1944 г. | 1945 г. | |

Крупный рогатый скот | 94 | 95 | 92 | 94 |

в том числе коровы | 97 | 98 | 94 | 94 |

Свиньи | 83 | 73 | 52 | 48 |

Овцы и козы | 96 | 97 | 91 | 92 |

Лошади | 86 | 77 | 64 | 58 |

В тяжелом положении оказалось коневодство. К концу 1945 г. количество лошадей в стране сократилось на 10,7 млн. голов, или на 49%, в том числе почти на 9 млн. в районах, подвергшихся фашистской оккупации.

В целом по стране поголовье скота в абсолютных цифрах в 1945 г. в сравнении с 1940 г. характеризуется следующими данными (млн. голов на конец года):

1940 г. | 1945 г. | 1945 г. в % | |

Крупный рогатый скот | 54,8 | 47,6 | 87 |

Овцы | 80,0 | 58,5 | 73 |

Козы | 11,7 | 11,5 | 98 |

Свиньи | 27,6 | 10,6 | 38 |

Лошади | 21,1 | 10,7 | 51 |

В годы войны увеличились обязательные поставки государству продуктов животноводства. Так, в 1941—1945 гг. доля государства в заготовке мяса крупного рогатого скота возросла в среднем за год с 71,8% в 1941 г. до 80,9%, в заготовке мяса овец и коз — соответственно с 44,2 до 72,7%. В целом за военные годы за счет повышенного забоя скота государство получило в порядке обязательных поставок в среднем за год на 17,8% больше мяса крупного рогатого скота, чем перед войной, и в 2,2 раза больше мяса овец и коз.

Первое место в заготовке мяса занимала Сибирь. В 1943 г. Новосибирская область сдала государству в 2 с лишним раза больше мяса, чем в 1940 г., Казахская ССР — почти в 3 раза. Значительно возросли поставки мяса в Грузии, Азербайджане, Киргизии. Даже в наиболее тяжелый для сельского хозяйства 1943 год колхозы и совхозы страны сдали государству по обязательным поставкам почти столько же мяса (686,3 тыс. т), сколько в 1940 г. (691,5 тыс. т). В 1944—1945 гг. поставки животноводческой продукции остались примерно на уровне 1943 г.; в первые годы войны мясопоставки в повышенных размерах выполнялись за счет забоя эвакуируемого скота, а в 1944—1945 гг. этого источника уже не было.

В годы войны в кормовой базе СССР произошли существенные изменения.

Во-первых, возросла роль собственной кормовой базы животноводческих хозяйств в условиях войны, когда транспорт, перегруженный военными перевозками, не мог обеспечить доставку необходимого количества кормов в животноводческие хозяйства из других районов страны.

Во-вторых, за годы войны в кормовом балансе снизился удельный вес концентратов, многолетних и однолетних трав и увеличилась доля сочных кормов и силоса. Всемерная экономия концентрированных кормов, изыскание их полноценных заменителей стали важнейшей и неотложной задачей животноводов. Одним из главных направлений ее решения явилось силосование кормов.

В-третьих, изыскивая дополнительные кормовые ресурсы, колхозы и совхозы особое внимание уделяли более полному и эффективному использованию естественной кормовой базы — сенокосных угодий и пастбищ.

Большой удельный вес естественных сенокосов и пастбищ в районах черноземной полосы европейской части СССР, Урала, Сибири и Дальнего Востока благоприятствовал развитию поголовья крупного рогатого скота. Однако во многих районах эти возможности не были использованы в полной мере из-за отсутствия трудовых ресурсов. В Центральночерноземной зоне и на Дальнем Востоке поголовье скота осталось на довоенном уровне, а в Сибири и отдельных районах Урала произошло его сокращение.

В годы войны возросло значение естественных выпасов. Широко практиковалась ночная пастьба скота. В слабо обеспеченных водой районах Армении и Казахстана велись работы по обводнению сельскохозяйственных угодий.

Большое народнохозяйственное значение получила отгонная пастьба скота. Развитие отгонного животноводства позволяло в значительной мере компенсировать вызванное войной уменьшение возделываемых кормов. Кроме того, отгонные операции сокращали потребность в рабочей силе и затраты на животноводческие постройки для стационарного содержания скота. Преимущество отгонного животноводства по сравнению со стационарным состоит в том, что количество скота, оставляемого на зиму, не лимитируется запасами заготавливаемых кормов и может быть увеличено за счет кормовых ресурсов выпасов, используемых правильно по зонам. Отгонное животноводство в годы войны развивалось в Казахской, Киргизской, Туркменской, Узбекской, Таджикской, Азербайджанской союзных республиках, в Дагестанской и Северо-Осетинской автономных республиках, в Астраханской и Грозненской областях, в Ставропольском, Красноярском, Алтайском краях и других степных районах Юго-Востока и Сибири. Все эти районы располагали большими ресурсами естественных выпасов.

Советские животноводы, упорно работая над созданием кормовых баз животноводческих хозяйств, из года в год добивались увеличения поголовья скота.

источник: http://old.mcx.ru/documents/document/v7_show_print/32114..htm

|

Годы |

Крупный рогатый скот |

в том числе коровы |

Свиньи |

Овцы и козы |

в том числе |

Лошади |

|

|

овцы |

козы |

||||||

|

1934 |

33,5 |

19,0 |

11,5 |

36,5 |

32,9 |

3,6 |

15,4 |

|

1935 |

38,9 |

19,0 |

17,1 |

40,8 |

36,4 |

4,4 |

14,9 |

|

1936 |

46,0 |

.20,0 |

25,9 |

49,9 |

43,8 |

6,1 |

15,5 |

|

1937 |

47,5 |

20,9 |

20,0 |

53,8 |

46,6 |

7,2 |

15,9 |

|

1938 |

50,9 |

22,7 |

25,7 |

66,6 |

57,3 |

9,3 |

16,2 |

|

1939 |

53,5 |

24,0 |

25,2 |

80,9 |

69.9 |

11,0 |

17,2 |

|

1940 |

47,8 |

22,8 |

22,5 |

76,7 |

66,6 |

10,1 |

17,7 |

Годы | Крупный рогатый скот | в том числе коровы | Свиньи | Овцы и козы | в том числе | Лошади | |

овцы | козы | ||||||

1918 | 50,8 | 25,3 | 19,3 | 86,7 | 80,2 | 6,5 | 33,9 |

1919 | 48,6 | 25,5 | 18,4 | 85,1 | 78,7 | 6,4 | 32,3 |

1920 | 45,9 | 24,8 | 16,3 | 83,5 | 77,3 | 6,2 | 30,3 |

1921 | 43,7 | 24,9 | 15.4 | 81,8 | 75,7 | 6,1 | 28,8 |

1922 | 40,9 | 24,8 | 13,1 | 73,7 | 68,2 | 5,5 | 25,7 |

1923 | 41,8 | 24,3 | 10,4 | 68,0 | 62,9 | 5,1 | 23,3 |

1924 | 47,3 | 25,4 | 14,6 | 74,5 | 69,1 | 5,4 | 24,0 |

1925 | 51,2 | 26,6 | 18,4 | 84,6 | 78,6 | 6,0 | 25,2 |

1926 | 54,0 | 27,8 | 18,1 | 93,1 | 85,8 | 7,3 | 26,9 |

1927 | 56.5 | 28,5 | 18,7 | 99,3 | 90,3 | 9,0 | 29,1 |

1928 | 60,1 | 29,3 | 22,0 | 107,0 | 97,3 | 9,7 | 32,1 |

1929 | 58,2 | 29,2 | 19,4 | 107,1 | 97,4 | 9,7 | 32,6 |

1930 | 50,6 | 28,5 | 14,2 | 93,3 | 85,5 | 7,8 | 31,0 |

1931 | 42,5 | 24,5 | 11.7 | 68,1 | 62.5 | 5,6 | 27,0 |

1932 | 38,3 | 22,3 | 10,9 | 47,6 | 43,8 | 3,8 | 21,7 |

1933 | 33,5 | 19,4 | 9,9 | 37,3 | 34,0 | 3,3 | 17,3 |

1934 | 33,5 | 19,0 | 11,5 | 36,5 | 32,9 | 3,6 | 15,4 |

1935 | 38,9 | 19,0 | 17,1 | 40,8 | 36,4 | 4,4 | 14,9 |

1936 | 46,0 | .20,0 | 25,9 | 49,9 | 43,8 | 6,1 | 15,5 |

1937 | 47,5 | 20,9 | 20,0 | 53,8 | 46,6 | 7,2 | 15,9 |

1938 | 50,9 | 22,7 | 25,7 | 66,6 | 57,3 | 9,3 | 16,2 |

1939 | 53,5 | 24,0 | 25,2 | 80,9 | 69.9 | 11,0 | 17,2 |

1940 | 47,8 | 22,8 | 22,5 | 76,7 | 66,6 | 10,1 | 17,7 |

Крупный рогатый скот | в том числе коровы | Свиньи | Овцы и козы | в том числе | ||

овцы | козы | |||||

Все категории хозяйств | 122,1 | 42,4 | 79,5 | 148,7 | 142,2 | 6,5 |

в том числе: | ||||||

колхозы, совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | 98,4 | 29,5 | 65,9 | 115,3 | 114,0 | 1,3 |

из них: | ||||||

колхозы и межхозяйственные предприятия | 53,0 | 15,7 | 33,2 | 44,8 | 44,5 | 0,3 |

в том числе межхозяйственные предприятия | 1,6 | 0,03 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 0,01 |

совхозы и другие производственные сельскохозяйственные предприятия [1] | 45,4 | 13,8 | 32,7 | 70,5 | 69,5 | 1,0 |

личные подсобные хозяйства населения | 23,7 | 12,9 | 13,6 | 33,4 | 28,2 | 5,2 |

Миллионов голов [2] | В процентах от общего поголовья скота данного вида | |||

1980 | 1985 | 1980 | 1985 | |

Весь породный скот: | ||||

крупный рогатый скот | 69,1 | 66,2 | 99,6 | 99,8 |

в том числе коровы | 29,9 | 30,0 | 99,7 | 99,8 |

свиньи | 29,5 | 32,1 | 99,9 | 99,9 |

овцы | 85,9 | 85,4 | 99,5 | 99,5 |

Из общей численности породного скота- чистопородный: | ||||

крупный рогатый скот | 24,4 | 32,2 | 35 | 49 |

в том числе коровы | 9,1 | 13,1 | 30 | 44 |

свиньи | 20,7 | 22,9 | 70 | 71 |

овцы | 64,7 | 69,5 | 75 | 81 |

1941 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | |

СССР | 54,8 | 99,2 | 115,1 | 120,9 | 122,1 |

РСФСР | 27,8 | 51,6 | 58,1 | 59,6 | 60,5 |

Украинская ССР | 11,0 | 21,3 | 25,4 | 26,6 | 26,7 |

Белорусская ССР | 2,8 | 5,4 | 6,8 | 7,5 | 7,5 |

Узбекская ССР | 1,7 | 2,9 | 3,5 | 4,1 | 4,1 |

Казахская ССР | 3,4 | 7,3 | 8,7 | 9,2 | 9,5 |

Грузинская ССР | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 |

Азербайджанская ССР | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |

Литовская ССР | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,5 |

Молдавская ССР | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |

Латвийская ССР | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |

Киргизская ССР | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |

Таджикская ССР | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |

Армянская ССР | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

Туркменская ССР | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

Эстонская ССР | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

1941 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | |

СССР | 28,0 | 39,8 | 43,4 | 42,9 | 42,4 |

РСФСР | 14,2 | 20,6 | 22,2 | 21,6 | 21,3 |

Украинская ССР | 6,0 | 8,6 | 9,3 | 8,9 | 8,7 |

Белорусская ССР | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |

Узбекская ССР | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,6 |

Казахская ССР | 1,3 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 |

Грузинская ССР | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Азербайджанская ССР | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Литовская ССР | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Молдавская ССР | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Латвийская ССР | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

Киргизская ССР | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Таджикская ССР | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |

Армянская ССР | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Туркменская ССР | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Эстонская ССР | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

1941 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | |

СССР | 27,6 | 67,5 | 73,4 | 77,8 | 79,5 |

РСФСР | 12,1 | 33,2 | 36,0 | 39,0 | 40,2 |

Украинская ССР | 9,2 | 20,7 | 19,8 | 20,1 | 20,1 |

Белорусская ССР | 2,5 | 4,0 | 4,6 | 5,0 | 5,1 |

Узбекская ССР | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |

Казахская ССР | 0,5 | 2,3 | 3,1 | 3,0 | 3,2 |

Грузинская ССР | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 |

Азербайджанская ССР | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Литовская ССР | 1,1 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |

Молдавская ССР | 0,3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |

Латвийская ССР | 0,6 | 1,1 | 1,8 | 1,7 | 1,8 |

Киргизская ССР | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |

Таджикская ССР | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |

Армянская ССР | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

Туркменская ССР | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Эстонская ССР | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |

1941 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | |

СССР | 91,7 | 143,4 | 147,5 | 147,3 | 148,7 |

РСФСР | 51,2 | 67,0 | 65,0 | 63,4 | 64,1 |

Украинская ССР | 7,3 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |

Белорусская ССР | 2,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |

Узбекская ССР | 5,8 | 8,0 | 9,0 | 9,3 | 8,8 |

Казахская ССР | 8,2 | 31,8 | 35,2 | 35,5 | 36,4 |

Грузинская ССР | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |

Азербайджанская ССР | 2,9 | 4,4 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |

Литовская ССР | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Молдавская ССР | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Латвийская ССР | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Киргизская ССР | 2,5 | 9,4 | 10,0 | 10,2 | 10,3 |

Таджикская ССР | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,2 |

Армянская ССР | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |

Туркменская ССР | 2,6 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |

Эстонская ССР | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |

1941 | 1971 | 1981 | 1986 | 1987 | |

СССР | 255,7 | 652,7 | 1032,4 | 1165,5 | 1174,2 |

РСФСР | 135,2 | 358,2 | 563,7 | 627,7 | 632,4 |

Украинская ССР | 69,6 | 155,2 | 233,6 | 252,6 | 251,4 |

Белорусская ССР | 14,7 | 27,0 | 39,2 | 44,3 | 45,2 |

Узбекская ССР | 2,4 | 13,8 | 25,6 | 33,5 | 34,1 |

Казахская ССР | 6,7 | 29,5 | 48,1 | 55,4 | 57,5 |

Грузинская ССР | 7,1 | 11,7 | 18,8 | 24,3 | 24,4 |

Азербайджанская ССР | 3,8 | 8,8 | 20,7 | 30,0 | 30,8 |

Литовская ССР | 3,8 | 9,6 | 13,9 | 16,6 | 16,9 |

Молдавская ССР | 4,4 | 12,1 | 17,8 | 22,6 | 20,9 |

Латвийская ССР | 2,0 | 5,9 | 11,2 | 12,7 | 12,7 |

Киргизская ССР | 1,1 | 7,3 | 10,3 | 12,4 | 13,5 |

Таджикская ССР | 0,9 | 2,7 | 6,3 | 7,6 | 8,1 |

Армянская ССР | 1,7 | 4,5 | 11,1 | 12,1 | 12,6 |

Туркменская ССР | 0,7 | 2,7 | 5,3 | 6,8 | 6,8 |

Эстонская ССР | 1,6 | 3,7 | 6,8 | 6,9 | 6,9 |

Весь породный скот | из него чистопородный | |||||||

крупный рогатый скот | в том числе коровы | свиньи | овцы | крупный рогатый скот | в том числе коровы | свиньи | овцы | |

Тысяч голов | ||||||||

СССР | 66 191 | 30 036 | 32 147 | 85 418 | 32 229 | 13 118 | 22 880 | 69521 |

РСФСР | 35 686 | 16 625 | 17 419 | 33 619 | 15 291 | 6112 | 11712 | 28977 |

Украинская ССР | 14 909 | 6 607 | 6 942 | 5341 | 10065 | 4 145 | 6057 | 4 777 |

Белорусская ССР | 4 226 | 1 883 | 1917 | 302 | 1560 | 616 | 907 | 167 |

Узбекская ССР | 1256 | 460 | 384 | 5 335 | 501 | 187 | 336 | 5000 |

Казахская ССР | 4 329 | 1 919 | 1375 | 24908 | 1355 | 534 | 841 | 18 635 |

Грузинская ССР | 457 | 187 | 276 | 923 | 238 | 102 | 192 | 633 |

Азербайджанская ССР | 501 | 181 | 106 | 2 992 | 233 | 90 | 49 | 834 |

Литовская ССР | 1 265 | 556 | 1 118 | 29 | 1 108 | 463 | 1006 | 29 |

Молдавская ССР | 698 | 336 | 1 142 | 471 | 50 | 24 | 609 | 297 |

Латвийская ССР | 810 | 421 | 575 | 58 | 700 | 354 | 401 | 58 |

Киргизская ССР | 446 | 193 | 165 | 6129 | 275 | 118 | 111 | 6129 |

Таджикская ССР | 399 | 148 | 101 | 1 270 | 168 | 63 | 79 | 837 |

Армянская ССР | 423 | 183 | 143 | 1 144 | 134 | 56 | 130 | 251 |

Туркменская ССР | 259 | 78 | 106 | 2 890 | 64 | 21 | 80 | 2890 |

Эстонская ССР | 527 | 259 | 378 | 7 | 487 | 233 | 370 | 7 |

В процентах от общего поголовья скота данного вида | ||||||||

СССР | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 49 | 44 | 71 | 81 |

РСФСР | 99,99 | 99,99 | 99,9 | 99,4 | 43 | 37 | 67 | 86 |

Украинская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 63 | 87 | 89 |

Белорусская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 37 | 33 | 47 | 55 |

Узбекская ССР | 99 | 99 | 99,97 | 100 | 39 | 41 | 88 | 94 |

Казахская ССР | 99,7 | 99,7 | 99,4 | 99,8 | 31 | 28 | 61 | 75 |

Грузинская ССР | 99,97 | 99,97 | 99,97 | 99,5 | 52 | 55 | 70 | 69 |

Азербайджанская ССР | 86 | 86 | 90 | 93 | 40 | 50 | 46 | 28 |

Литовская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 83 | 90 | 99 |

Молдавская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 7 | 53 | 63 |

Латвийская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 84 | 70 | 100 |

Киргизская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 61 | 67 | 100 |

Таджикская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 43 | 79 | 66 |

Армянская ССР | 100 | 100 | 99,8 | 100 | 34 | 31 | 91 | 22 |

Туркменская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 | 27 | 75 | 100 |

Эстонская ССР | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 90 | 98 | 100 |

Годы | Мясо (в убойном весе), млн. т | Молоко, млн. т | Яйца, млрд. шт. | Шерсть (в физическом весе), тыс. т |

1918 | 4,2 | 23,1 | … | 152 |

1919 | 4,1 | 23,3 | 8,1 | 146 |

1920 | 2,6 | 20,3 | … | 117 |

1921 | 3,3 | 19,2 | … | 113 |

1922 | 2,2 | 24,5 | 4,5 | 108 |

1923 | 2,6 | 25,6 | 5,0 | 114 |

1924 | 3,4 | 26,2 | 6,7 | 130 |

1925 | 3,8 | 28,1 | 8,5 | 148 |

1926 | 4,2 | 30,5 | 9,6 | 159 |

1927 | 4,5 | 30,6 | 10,5 | 168 |

1928 | 4,9 | 31,0 | 10,8 | 182 |

1929 | 5,8 | 29,8 | 10,1 | 183 |

1930 | 4,3 | 27,0 | 8,0 | 141 |

1931 | 3,9 | 23,4 | 6,7 | 98 |

1932 | 2,8 | 20,6 | 4,4 | 69 |

1933 | 2,3 | 19,2 | 3,5 | 64 |

1934 | 2,0 | 20,8 | 4,2 | 65 |

1935 | 2,3 | 21,4 | 5,8 | 79 |

1936 | 3,7 | 23,5 | 7,4 | 99 |

1937 | 3,0 | 26,1 | 8,2 | 106 |

1938 | 4,5 | 29,0 | 10,5 | 137 |

1939 | 5,1 | 27,2 | 11,5 | 150 |

Годы | Мясо (и убойном весе), млн. т | Молоко, млн. т | Яйца, млрд. шт. | Шерсть (в физическом весе), тыс. т |

Все категории хозяйств | ||||

1940 | 4,7 | 33,6 | 12,2 | 161 |

1960 | 8,7 | 61,7 | 27,4 | 339 |

1970 | 12,3 | 83,0 | 40,7 | 402 |

1980 | 15,1 | 90,9 | 67,9 | 443 |

1985 | 17,1 | 98,6 | 77,3 | 447 |

1986 | 18,0 | 102,2 | 80,7 | 469 |

Колхозы, совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | ||||

1940 | 1,3 | 7,5 | 0,7 | 98 |

1960 | 5,1 | 32,6 | 5,3 | 263 |

1970 | 8,0 | 53,2 | 19,0 | 323 |

1980 | 10,4 | 63,8 | 46,1 | 347 |

1985 | 12,4 | 75,9 | 55,6 | 331 |

1986 | 13,2 | 80,2 | 59,0 | 349 |

Личные подсобные хозяйства населения | ||||

1940 | 3,4 | 26,1 | 11,5 | 63 |

1960 | 3,6 | 29,1 | 22,1 | 76 |

1970 | 4,3 | 29,8 | 21,7 | 79 |

1980 | 4,7 | 27,1 | 21,8 | 96 |

1985 | 4,7 | 22,7 | 21,7 | 116 |

1986 | 4.8 | 22,0 | 21,7 | 120 |

Годы | Мясо (в убойном весе), млн. т | в том числе | Животное масло, тыс. т | |||

говядина и телятина | свинина | баранина и козлятина | мясо птицы | |||

1940 | 4,7 | 1,9 | 1.7 | 0,7 | 0,3 | 375 |

1960 | 8,7 | 3,3 | 3,3 | 1,0 | 0Г8 | 848 |

1970 | 12,3 | 5,4 | 4,5 | 1,0 | 1,1 | 1067 |

1980 | 15,1 | 6,6 | 5,2 | 0,9 | 2,1 | 1388 |

1985 | 17,1 | 7.4 | 5,9 | 0,8 | 2,8 | 1605 |

1986 | 18,0 | 7,8 | 6,1 | 0,9 | 3,0 | 1700 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 4 695 | 14 004 | 14 840 | 16226 | 17131 | 18057 |

РСФСР | 2 373 | 7108 | 7361 | 8093 | 8513 | 8945 |

Украинская ССР | 1 127 | 3 280 | 3 471 | 3684 | 3918 | 4118 |

Белорусская ССР | 275 | 789 | 880 | 933 | 1032 | 1065 |

Узбекская ССР | 82 | 240 | 293 | 378 | 386 | 386 |

Казахская ССР | 226 | 987 | 1009 | 1 156 | 1 133 | 1300 |

Грузинская ССР | 75 | 123 | 140 | 154 | 167 | 172 |

Азербайджанская ССР | 41 | 104 | 128 | 157 | 168 | 177 |

Литовская ССР | 134 | 429 | 454 | 451 | 504 | 514 |

Молдавская ССР | 51 | 212 | 252 | 266 | 303 | 327 |

Латвийская ССР | 123 | 237 | 266 | 301 | 324 | 332 |

Киргизская ССР | 41 | 145 | 152 | 168 | 169 | 193 |

Таджикская ССР | 30 | 75 | 90 | 101 | 105 | 110 |

Армянская ССР | 23 | 62 | 82 | 100 | 107 | 113 |

Туркменская ССР | й2 | 64 | 76 | 84 | 86 | 90 |

Эстонская ССР | 72 | 149 | 186 | 200 | 216 | 215 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 33 640 | 87 446 | 92 662 | 94 579 | 98 608 | 102 173 |

РСФСР | 17 832 | 46 710 | 48 243 | 48 731 | 50169 | 52 217 |

Украинская ССР | 7 114 | 20360 | 21 769 | 21 862 | 23039 | 23 554 |

Белорусская ССР | 2005 | 5720 | 6260 | 6306 | 6 759 | 7002 |

Узбекская ССР | 451 | 1610 | 2015 | 2448 | 2439 | 2505 |

Казахская ССР | 1099 | 4059 | 4376 | 4 629 | 4 763 | 5040 |

Грузинская ССР | 358 | 527 | 618 | 656 | 684 | 722 |

Азербайджанская ССР | 275 | 575 | 737 | 897 | 951 | 1032 |

Литовская ССР | 1383 | 2 586 | 2 723 | 2731 | 2973 | 3051 |

Молдавская ССР | 182 | 913 | 1 126 | 1245 | 1402 | 1398 |

Латвийская ССР | 1537 | 1737 | 1762 | 1 766 | 1957 | 1959 |

Киргизская ССР | 210 | 591 | 648 | 717 | 771 | 909 |

Таджикская ССР | 135 | 346 | 450 | 527 | 547 | 571 |

Армянская ССР | 170 | 403 | 474 | 539 | 546 | 573 |

Туркменская ССР | 107 | 218 | 284 | 332 | 348 | 373 |

Эстонская ССР | 782 | 1091 | 1177 | 1 193 | 1260 | 1267 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 12214 | 51408 | 63 133 | 74 422 | 77255 | 80 746 |

РСФСР | 6577 | 29 936 | 36686 | 43053 | 44277 | 46 195 |

Украинская ССР | 3 272 | 11215 | 13542 | 15 993 | 16645 | 17 297 |

Белорусская ССР | 612 | 2276 | 2824 | 3 287 | 3363 | 3406 |

Узбекская ССР | 133 | 1 128 | 1332 | 1773 | 1948 | 2042 |

Казахская ССР | 313 | 2430 | 3206 | 3615 | 3803 | 4 097 |

Грузинская ССР | 251 | 479 | 613 | 747 | 823 | 880 |

Азербайджанская ССР | 158 | 496 | 659 | 871 | 948 | 998 |

Литовская ССР | 187 | 795 | 922 | 1055 | 1 116 | 1207 |

Молдавская ССР | 235 | 618 | 800 | 981 | 1075 | 1 118 |

Латвийская ССР | 174 | 619 | 708 | 810 | 880 | 923 |

Киргизская ССР | 47 | 326 | 408 | 471 | 532 | 573 |

Таджикская ССР | 38 | 192 | 299 | 407 | 469 | 555 |

Армянская ССР | 46 | 306 | 418 | 532 | 573 | 609 |

Туркменская ССР | 37 | 160 | 232 | 278 | 275 | 301 |

Эстонская ССР | 134 | 432 | 484 | 549 | 528 | 545 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 161,1 | 424,8 | 441,5 | 457,2 | 446,6 | 469,1 |

РСФСР | 98,0 | 218,7 | 221,6 | 221,0 | 217,2 | 226,1 |

Украинская ССР | 13,4 | 26,6 | 27,5 | 28,0 | 28,7 | 29,7 |

Белорусская ССР | 3,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |

Узбекская ССР | 6,8 | 16,1 | 19,0 | 24,1 | 23,5 | 23,5 |

Казахская ССР | 13,7 | 93,9 | 98,5 | 103,8 | 97,6 | 106,0 |

Грузинская ССР | 3,5 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,2 |

Азербайджанская ССР | 4,2 | 8,7 | 10,3 | 11,0 | 11,2 | 10,8 |

Литовская ССР | 1,6 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Молдавская ССР | 2,2 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |

Латвийская ССР | 2,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |

Киргизская ССР | 3,3 | 30,2 | 32,3 | 34,6 | 32,5 | 35,9 |

Таджикская ССР | 1,6 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |

Армянская ССР | 1,5 | 4,4 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 4,5 |

Туркменская ССР | 4,9 | 11,5 | 12,5 | 14,3 | 15,4 | 16,3 |

Эстонская ССР | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |

Годы | Скот и птице (в весе живого скота и птицы), млн. т | Молоко и молочные продукты (в пересчете на молоко), млн. т | Яйца, млрд. шт. | Шерсть (в пересчете на чистое волокно), тыс. т |

Все категории хозяйств | ||||

1940 | 2,2 | 6,5 | 2,7 | 57 |

1960 | 8,0 | 26,3 | 6,5 | 157 |

1970 | 12,8 | 45,7 | 18,1 | 186 |

1980 | 15,9 | 57,2 | 43,1 | 220 |

1985 | 18,4 | 68,1 | 50,7 | 233 |

1986 | 20,0 | 71,8 | 53,6 | 242 |

Колхозы, совхозы и другие производственные сельскохозяйственные предприятия | ||||

1940 | 1,4 | 4,3 | 0,2 | 43 |

1960 | 6,9 | 24,4 | 4,1 | 131 |

1970 | 11,5 | 44,2 | 16,1 | 155 |

1980 | 15,0 | 54,0 | 41,7 | 174 |

1985 | 17,8 | 67,4 | 49,7 | 176 |

1986 | 19,4 | 71,4 | 52,8 | 184 |

Личные подсобные хозяйства населения | ||||

1940 | 0,8 | 2,2 | 2,5 | 14 |

1960 | 1,1 | 1.9 | 2,4 | 26 |

1970 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 31 |

1980 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 46 |

1985 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 57 |

1986 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 58 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 2217 | 15 655 | 16195 | 17244 | 18422 | 19 986 |

РСФСР | 1 194 | 8011 | 7984 | 8 548 | 9120 | 9840 |

Украинская ССР | 516 | 3358 | 3523 | 3591 | 3808 | 4111 |

Белорусская ССР | 141 | 914 | 1064 | 1 104 | 1289 | 1404 |

Узбекская ССР | 38 | 178 | 229 | 288 | 286 | 337 |

Казахская ССР | 162 | 1366 | 1264 | 1413 | 1375 | 1606 |

Грузинская ССР | 21 | 103 | 139 | 160 | 175 | 183 |

Азербайджанская ССР | 23 | 98 | 114 | 134 | 148 | 162 |

Литовская ССР | 18 | 528 | 578 | 588 | 671 | 696 |

Молдавская ССР | 12 | 226 | 281 | 288 | 333 | 367 |

Латвийская ССР | 15 | 291 | 328 | 369 | 410 | 426 |

Киргизская ССР | 23 | 196 | 208 | 220 | 209 | 239 |

Таджикская ССР | 12 | 69 | 86 | 99 | 103 | 107 |

Армянская ССР | 13 | 72 | 96 | 115 | 131 | 139 |

Туркменская ССР | 10 | 49 | 58 | 69 | 76 | 79 |

Эстонская ССР | 19 | 196 | 243 | 258 | 288 | 290 |

В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | |||

СССР | 9 914 | 10 068 | 10 850 | 11 663 | 12 744 |

РСФСР | 5056 | 4920 | 5385 | 5 777 | 6290 |

Украинская ССР | 2180 | 2264 | 2326 | 2485 | 2689 |

Белорусская ССР | 594 | 663 | 692 | 799 | 887 |

Узбекская ССР | 107 | 135 | 172 | 172 | 197 |

Казахская ССР | 784 | 714 | 792 | 777 | 936 |

Грузинская ССР | 64 | 87 | 100 | 110 | 119 |

Азербайджанская ССР | 57 | 65 | 78 | 87 | 97 |

Литовская ССР | 362 | 390 | 397 | 457 | 467 |

Молдавская ССР | 156 | 188 | 193 | 225 | 251 |

Латвийская ССР | 200 | 221 | 247 | 277 | 291 |

Киргизская ССР | 109 | 112 | 116 | 110 | 128 |

Таджикская ССР | 41 | 51 | 59 | 61 | 59 |

Армянская ССР | 43 | 60 | 73 | 84 | 87 |

Туркменская ССР | 28 | 32 | 39 | 43 | 44 |

Эстонская ССР | 133 | 166 | 181 | 199 | 202 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1976 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 6 453 | 52113 | 58702 | 62 249 | 68088 | 71 829 |

РСФСР | 4 239 | 28 434 | 31363 | 32687 | 35004 | 37038 |

Украинская ССР | 1006 | 12 360 | 13631 | 14356 | 16 147 | 16849 |

Белорусская ССР | 231 | 3116 | 3 915 | 4240 | 4 863 | 5272 |

Узбекская ССР | 31 | 443 | 636 | 808 | 764 | 872 |

Казахская ССР | 271 | 1906 | 2186 | 2 449 | 2 657 | 2 858 |

Грузинская ССР | 24 | 198 | 260 | 292 | 300 | 298 |

Азербайджанская ССР | 39 | 224 | 299 | 367 | 402 | 413 |

Литовская ССР | 126 | 1685 | 2035 | 2289 | 2 646 | 2770 |

Молдавская ССР | 3 | 584 | 762 | 878 | 1012 | 1041 |

Латвийская ССР | 263 | 1387 | 1480 | 1539 | 1784 | 1825 |

Киргизская ССР | 27 | 355 | 409 | 458 | 489 | 523 |

Таджикская ССР | 6 | 144 | 215 | 269 | 286 | 292 |

Армянская ССР | 20 | 220 | 279 | 322 | 339 | 352 |

Туркменская ССР | 8 | 99 | 132 | 156 | 166 | 175 |

Эстонская ССР | 159 | 958 | 1100 | 1139 | 1229 | 1251 |

Всего закуплено молока | в том числе | |||

первого сорта | второго сорта | несортового | ||

Тысяч тонн | ||||

СССР | ||||

1976-1980 (в среднем за год) | 52 536 | 34 671 | 14155 | 3710 |

1981-1985 (в среднем за год) | 56580 | 43 980 | 9 929 | 2671 |

1986-всего | 62 732 | 52845 | 7031 | 2 856 |

в том числе по союзным республикам: | ||||

РСФСР | 33962 | 27 683 | 4447 | 1832 |

Украинская ССР | 14 407 | 13 302 | 937 | 168 |

Белорусская ССР | 4 254 | 3 831 | 362 | 61 |

Узбекская ССР | 774 | 610 | 92 | 72 |

Казахская ССР | 2 226 | 1085 | 535 | 606 |

Грузинская ССР | 239 | 193 | 34 | 12 |

Азербайджанская ССР | 390 | 356 | 25 | 9 |

Литовская ССР | 1804 | 1689 | 110 | 5 |

Молдавская ССР | 1012 | 867 | 138 | 7 |

Латвийская ССР | 1411 | 1299 | 103 | 9 |

Киргизская ССР | 510 | 424 | 75 | 11 |

Таджикская ССР | 236 | 190 | 36 | 10 |

Армянская ССР | 322 | 195 | 75 | 52 |

Туркменская ССР | 135 | 112 | 22 | 1 |

Эстонская ССР | 1050 | 1009 | 40 | 1 |

В процентах | ||||

СССР | ||||

1976-1980 (в среднем за год) | 100 | 66 | 27 | 7 |

1981-1985 (в среднем за год) | 100 | 78 | 17 | 5 |

1986-всего | 100 | 84 | 11 | 5 |

в том числе по союзным республикам: | ||||

РСФСР | 100 | 82 | 13 | 5 |

Украинская ССР | 100 | 92 | 7 | 1 |

Белорусская ССР | 100 | 90 | 9 | 1 |

Узбекская ССР | 100 | 79 | 12 | 9 |

Казахская ССР | 100 | 49 | 24 | 27 |

Грузинская ССР | 100 | 81 | 14 | 5 |

Азербайджанская ССР | 100 | 92 | 6 | 2 |

Литовская ССР | 100 | 94 | 6 | 0,0 |

Молдавская ССР | 100 | 85 | 14 | 1 |

Латвийская ССР | 100 | 92 | 7 | 1 |

Киргизская ССР | 100 | 83 | 15 | 2 |

Таджикская ССР | 100 | 81 | 15 | 4 |

Армянская ССР | 100 | 61 | 23 | 16 |

Туркменская ССР | 100 | 83 | 17 | 0,0 |

Эстонская ССР | 100 | 96 | 4 | 0,0 |

1940 | в среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 2 679 | 27 474 | 38 626 | 47 981 | 50 659 | 53 620 |

РСФСР | 1454 | 17048 | 23 679 | 29363 | 30870 | 32526 |

Украинская ССР | 1039 | 5679 | 7 718 | 9 560 | 10118 | 10 692 |

Белорусская ССР | 112 | 854 | 1346 | 1651 | 1700 | 1751 |

Узбекская ССР | — | 456 | 776 | 1047 | 1084 | 1206 |

Казахская ССР | 38 | 1218 | 1811 | 2135 | 2262 | 2436 |

Грузинская ССР | 14 | 240 | 404 | 537 | 563 | 599 |

Азербайджанская ССР | 10 | 183 | 250 | 337 | 377 | 399 |

Литовская ССР | — | 315 | 473 | 590 | 650 | 737 |

Молдавская ССР | 6 | 291 | 481 | 628 | 679 | 715 |

Латвийская ССР | — | 375 | 501 | 624 | 694 | 745 |

Киргизская ССР | — | 182 | 249 | 300 | 339 | 365 |

Таджикская ССР | — | 133 | 228 | 322 | 381 | 448 |

Армянская ССР | 6 | 148 | 253 | 348 | 387 | 414 |

Туркменская ССР | — | 94 | 137 | 165 | 176 | 190 |

Эстонская ССР | — | 258 | 320 | 374 | 379 | 397 |

1940 | В среднем за год | 1985 | 1986 | |||

1971 — 1975 | 1976 — 1980 | 1981 — 1985 | ||||

СССР | 56,9 | 202,1 | 216,3 | 233,8 | 232,5 | 241,8 |

РСФСР | 31,2 | 92,6 | 98,6 | 104,4 | 105,2 | 108,2 |

Украинская ССР | 6,2 | 11,7 | 12,2 | 12,5 | 13,1 | 13,7 |

Белорусская ССР | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

Узбекская ССР | 4,1 | 12,3 | 14,2 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |

Казахская ССР | 6,4 | 50,3 | 51,9 | 56,1 | 53,3 | 56,9 |

Грузинская ССР | 1,3 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 3,7 |

Азербайджанская ССР | 1,5 | 4,0 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,5 |

Молдавская ССР | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,6 |

Киргизская ССР | 2,0 | 15,6 | 17,2 | 18,2 | 17,1 | 19,1 |

Таджикская ССР | 0,6 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 |

Армянская ССР | 0,4 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |

Туркменская ССР | 2,2 | 6,4 | 7,4 | 8,8 | 9,7 | 9,5 |

Всего закуплено шерсти | тонкой | в том числе | грубой и прочей | ||

полутонкой | полугрубой | ||||

Тысяч тонн | |||||

СССР | |||||

1971-1975 (в среднем за год) | 202,1 | 118,2 | 21,1 | 26,1 | 46,7 |

1976-1980 (в среднем за год) | 216,3 | 130,2 | 21,2 | 14,6 | 50,3 |

1981-1985 (в среднем за год) | 233,8 | 134,9 | 22,3 | 16,2 | 60,4 |

1985 | 232,5 | 129,6 | 23,0 | 18,1 | 61,8 |

1986-всего | 241,8 | 136,3 | 24,0 | 18,1 | 63,4 |

в том числе по союзным республикам: | |||||

РСФСР | 108,2 | 82,1 | 11,7 | 8,6 | 5,8 |

Украинская ССР | 13,7 | 8,4 | 4,3 | 0,3 | 0,7 |

Белорусская ССР | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,03 | 0,1 |

Узбекская ССР | 17,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 17,3 |

Казахская ССР | 56,9 | 28,2 | 3,7 | 2,0 | 23,0 |

Грузинская ССР | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,3 |

Азербайджанская ССР | 5,5 | 1,3 | 0,7 | 2,3 | 1,2 |

Молдавская ССР | 1,6 | — | 0,8 | 0,0 | 0,8 |

Киргизская ССР | 19,1 | 15,4 | 1.4 | 1,1 | 1,2 |

Таджикская ССР | 3,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 2,8 |

Армянская ССР | 2,0 | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,0 |

Туркменская ССР | 9,5 | 0,04 | 0,0 | 2,3 | 7,2 |

В процентах | |||||

СССР | |||||

1971-1975 (в среднем за год) | 100 | 59 | 10 | 8 | 23 |

1976-1980 (в среднем за год) | 100 | 60 | 10 | 7 | 23 |

1981-1985 (в среднем за год) | 100 | 58 | 9 | 7 | 26 |

1985 | 100 | 56 | 10 | 8 | 26 |

11986-всего | 100 | 56 | 10 | 8 | 26 |

в том числе по союзным республикам: | |||||

РСФСР | 100 | 76 | 11 | 8 | 5 |

Украинская ССР | 100 | 61 | 32 | 2 | 5 |

Белорусская ССР | 100 | 45 | 30 | 7 | 18 |

Узбекская ССР | 100 | 0,0 | 1 | 1 | 98 |

Казахская ССР | 100 | 49 | 7 | 4 | 40 |

Грузинская ССР | 100 | 0,0 | 0,0 | 11 | 89 |

Азербайджанская ССР | 100 | 23 | 13 | 42 | 22 |

Молдавская ССР | 100 | — | 50 | 0,0 | 50 |

Киргизская ССР | 100 | 81 | 7 | 6 | 6 |

Таджикская ССР | 100 | 7 | 3 | 8 | 82 |

Армянская ССР | 100 | 21 | 45 | 34 | 0,0 |

Туркменская ССР | 100 | 0,0 | 0,0 | 24 | 76 |

Средний годовой удой молока от одной коровы, кг | Средний годовой настриг шерсти с одной овцы (в физическом весе), кг | Средняя годовая яйценоскость кур-несушек, шт. | |||||||

1980 | 1985 | 1986 | 1980 | 1985 | 1986 | 1980 | 1985 | 1986 | |

СССР | 2 221 | 2 451 | 2 604 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 203 | 216 | 223 |

РСФСР | 2133 | 2347 | 2506 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 210 | 224 | 230 |

Украинская ССР | 2285 | 2601 | 2725 | 3,0 | 3,1 | 3.2 | 191 | 207 | 216 |

Белорусская ССР | 2223 | 2501 | 2754 | 2,3 | 2,2 | 2.3 | 241 | 250 | 254 |

Узбекская ССР | 2404 | 1946 | 2136 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 161 | 148 | 160 |

Казахская ССР | 2093 | 1993 | 2169 | 2,7 | 2,3 | 2.6 | 220 | 220 | 231 |

Грузинская ССР | 1608 | 1669 | 1795 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 149 | 170 | 176 |

Азербайджанская ССР | 1664 | 1887 | 1907 | 2,6 | 2,6 | 2.3 | 121 | 136 | 136 |

Литовская ССР | 2939 | 3444 | 3.568 | 2,2 | 1,8 | 1.8 | 242 | 243 | 248 |

Молдавская ССР | 2973 | 3419 | 3459 | 2,2 | 2,3 | 2.3 | 189 | 197 | 209 |

Латвийская ССР | 2 753 | 3362 | 3464 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 215 | 243 | 250 |

Киргизская ССР | 2658 | 2789 | 2985 | 3,3 | 2,8 | 3,2 | 176 | 186 | 204 |

Таджикская ССР | 2313 | 2432 | 2 517 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 161 | 184 | 200 |

Армянская ССР | 1972 | 2127 | 2221 | 2;3 | 2,3 | 2,6 | 143 | 167 | 174 |

Туркменская ССР | 2168 | 2284 | 2294 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 105 | 110 | 112 |

Эстонская ССР | 3 579 | 3966 | 4024 | 3,3 | 3,4 | 3.2 | 239 | 245 | 246 |

1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |

Концентрированные корма | 103,2 | 143,9 | 147,4 | 150,8 |

Сочные корма | 447,1 | 585,8 | 696,1 | 685,3 |

в том числе силос | 156,2 | 198,9 | 259,7 | 265,5 |

Грубые корма | 173,1 | 231,7 | 261,6 | 276,5 |

в том числе сено | 84,8 | 78,8 | 95,5 | 102,5 |

Пастбищные корма | 399,7 | 363,1 | 377,3 | 372,8 |

Всего кормов в пересчете на кормовые единицы | 328,2 | 398,1 | 436,1 | 444,2 |

Расход кормов в расчете на одну условную голову крупного скота, ц | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 27,3 |

1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |

СССР | 234,7 | 307,9 | 337,3 | 346,4 |

РСФСР | 120,0 | 154,1 | 170,5 | 176,1 |

Украинская ССР | 52,0 | 65,7 | 72,8 | 73,1 |

Белорусская ССР | 10,4 | 15,2 | 19,5 | 20,3 |

Узбекская ССР | 4,9 | 7,2 | 6,6 | 6,6 |

Казахская ССР | 23,8 | 33,6 | 31,6 | 33,6 |

Грузинская ССР | 1.2 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |

Азербайджанская ССР | 1,3 | 24 | 3,2 | 3,1 |

Литовская ССР | 4,3 | 5,4 | 7,1 | 7,1 |

Молдавская ССР | 3,0 | 4,4 | 4,9 | 4,7 |

Латвийская ССР | 3,0 | 4,1 | 5,0 | 5,0 |

Киргизская ССР | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 5,4 |

Таджикская ССР | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 2,1 |

Армянская ССР | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,9 |

Туркменская ССР | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 |

Эстонская ССР | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 |

Вышеуказанные данные в таблице с одной стороны — интересны, с другой — возникает всё тот же вопрос:7 по какой причине данные о количествах скота из книги Андрея Михайловича Дмитриева «Луговодство с основами луговедения»8 так расходятся по всем позициям с более современными данными…9 10

Ниже представлены расхождения 3-х источников — они существенны! (особо — по кол-ву овец и коз)

| Дмитриев (1938 год) | Юбилейные данные (1938 год) | Данные МСХ РФ (1940 год) | |

| Крупный рогатый скот | 63,2 | 50,9 | 54,8 |

| Овцы — козы | 102,5 | 66,6 | 91,7 |

| Свиньи | 30,6 | 25,7 | 27,6 |

Учитывая такой очень важный момент для статистики поголовья скота, как время учёта (летнее или зимнее), отмеченное Академиком АН СССР Василием Сергеевичем Немчиновым удалось: 1) понять это и 2) найти подтверждение ПРАВИЛЬНОСТИ цифр в книге уважаемого Дмитриева)). Ниже привожу скан таблицы из «статистики Немчинова»:

Цифра количества скота в СССР (к примеру — КРС — 63,2 млн. голов) в книге Дмитриева имеют источником данные д.э.н. (в то время) Немчинова…11

Цифра количества скота в СССР (к примеру — КРС — 63,2 млн. голов) в книге Дмитриева имеют источником данные д.э.н. (в то время) Немчинова…11

Источник данных: «Вся история России через поголовье скота«. Источник цифр по информации автора

Меня иногда упрекают, что я своими публикациями по демографии низвожу людей до скота, счет которых ведут по головам, удоям, привесам и пр. Увы, в этом есть доля правды, ведь народы мало чем отличаются от стада, которое пастыри пасут и окормляют, стригут и ведут на убой, когда нужно. Эта аналогия неизбежно придет в голову, если посмотреть на поголовье сельхозживотных (коров, свиней, овец и коз) России за последние 100 лет:

Примерно также вела себя и численность народонаселения России в тот же период. Корреляция по крайней мере точно имеется.

Первый удар по поголовью нанесла Гражданская война. Оно сократилось на 20 млн. голов за 7 лет. Затем НЭП и полученная крестьянами земля легко помогают перекрыть дореволюционный уровень и довести его до 110 млн. голов в 1927 году, фактически сравняв численность животных с численностью народонаселения РСФСР.

Начавшаяся в конце 20-х годов коллективизация резко сокращает поголовье всего скота в два раза, со 110 до 52.5 млн., но сокращает поголовье не коллективизация, а сами крестьяне начинают усиленно забивать свой скот, чтобы не сводить своих буренок и овечек в обобществленные хоз-ва. Недальновидность этого шага — забой скота — бьет по самим же крестьянам уже в 1933 году, когда неурожай зерновых 1932 года создает недостаток продовольствия и повышенную смертность от голода уже весной 1933 года. Тут бы эта скотина могла спасти много жизней, но крестьяне оказались сами себе злобными буратинами, увы.

После этого вновь начинается резкий рост поголовья, причем поголовье мелкого рогатого скота (овец и коз), а также свиней легко перекрывает дореволюционный уровень. Обращу внимание на овец, коз и свиней. Именно они являются индикатором частной инициативы селян (колхозников), которых они содержат на своих частных подворьях для собственного питания и для продажи мяса на городских рынках. Поголовье КРС увеличить не так просто в силу естественных причин (длительный рост и набор веса) и сложности содержания — нужно много времени уделять, что колхознику довольно сложно при полной занятости в колхозе.

Следующий удар по поголовью скота нанесла Великая Отечественная война 1941-45 гг. Поголовье сократилось в полтора раза с 91 млн. голов до 65.

После войны вновь идет интенсивный рост поголовья, особенно на частных подворьях. Поголовье КРС совершает рывок уже после смерти Сталина и непрерывно растет практически до самого конца советской власти. Сказывается усиленное внимание государства развитию именно этой отрасли. Внимание заключается в больших капвложениях в строительство капитальных ферм и откормочных комплексов. С этим же периодом совпадает начало массового импорта зерновых в СССР — интенсивное животноводство требует не только зеленых кормов, но и кормового зерна.

Обратная сторона медали хрущевского периода заключается в удушении частной инициативы колхозников через повышение налогов. Колхозники отвечают массовым забоем овец, коз и свиней, число которых сокращается на 25 млн. голов за один год. Это очередной волюнтаризм Хрущева стоил ему поста.

В брежневский период правления наблюдается стабильный рост поголовья всех видов скота, которое к концу 70-х достигает своего исторического максимума в 160 млн. голов.

При болтуне Горбачеве наступает стагнация, которая при либералах превратится в катастрофическое уменьшение всего стада (со 150 млн. до 50) всех видов скота во всех видах хозяйств, независимо от форм собственности. Этот период я бы назвал Скотохолокостом и Скотомором 90-х. Результатом этого является нынешнее крайне плачевное состояние села, которые выглядит так, будто его бомбили в течении нескольких лет.

Далее идет то, что я иронично назвал путинским подъемом поголовья овец, коз и свиней, а также курей. Крупный рогатый скот либеральным мантрам и заклинаниям не поддается и продолжает уменьшать свое поголовье.

Полезно смотреть эти данные вместе с производством мяса и молока:

Спад по молоку вполне понятен — это следствие разгрома колхозов.

Данные Росстата.

Помимо вышесказанного, мне интересно понять:

- В чём причина большой разницы современной и старой статистики касательно поголовья скота 12

- Какое же количество скота было эвакуировано в 1941-42г.г. с оккупированной территории

- Какое же количество скота было угнано/уничтожено оккупантами на оккупированной территории

- Какое же количество скота было куплено нашей страной в период войны

- Какое же количество скота было куплено нашей страной в послевоенную (мирную) пятилетку

- Какое же количество скота было возвращено с территории Германии (восточной Европы) в качестве трофеев…

Какие источники информации [кроме ранее описанных выше и представленных ниже источников] найдены для ответа на мои вопросы:

- http://istmat.info/node/9280

- https://harding1989.livejournal.com/124517.html

- https://zen.yandex.ru/media/crimean/vo-vremia-vov-pomosc-mongolii-sovetskomu-soiuzu-poroi-prevyshala-pomosc-po-lendlizu-iz-ssha-5be41706f9529e00aa8080fb?utm_source=serp

- https://yakapitalist.ru/finansy/skolko-v-rossii-korov/

- http://www.great-country.ru/articles/sssr/sov_stat/00011.html

- https://yablor.ru/blogs/kak-putin-lgal-11-aprelya-2012-goda-pro-myasnoe-pr/2397572

- https://historical-fact.livejournal.com/58355.html

- https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/12/6e1a74e16a509acd9984d677d5573c3b7b49a9a1.pdf

- http://www.nnre.ru/istorija/yekonomika_sssr_v_gody_velikoi_otechestvennoi_voiny_1941_1945_gg/p9.php

- Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.)

- https://blender-chat.livejournal.com/135677.html?utm_source=embed_post

«Из-за вынужденного отступления Красной Армии в 1941–1942 годах общая посевная площадь СССР уменьшилась на 41,9%, а количество колхозов и совхозов – почти на 40%. Первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Госплана СССР Н.А. Вознесенский в своей книге «Военная экономика СССР в период Отечественной войны» писал: «На территории СССР, подвергавшейся оккупации, уничтожено или похищено оккупантами 7 млн. лошадей из общего количества 11,6 млн. лошадей, бывших в этих районах до оккупации; истреблено 17 млн. голов крупного рогатого скота из общего количества 31 млн. голов; уничтожено 20 млн. голов свиней из общего количества 23,6 млн. голов; истреблено 27 млн. овец и коз из общего количества 43 млн. голов, находившихся в районах СССР, подвергавшихся оккупации. Подорвана материальная база механизации земледелия: уничтожено или похищено оккупантами в районах СССР, подвергавшихся оккупации, 137 тыс. тракторов, 49 тыс. комбайнов, 46 тыс. зерновых сеялок, 35 тыс. сложных и полусложных молотилок. Разрушено и погублено 285 тыс. животноводческих построек, принадлежащих колхозам, 505 тыс. га плодовых насаждений и 153 тыс. га виноградников»13 — источник

Лишь за 1948 г, поголовье общественного крупного рогатого скота в колхозах увеличилось на 23%, свиней —на 75, овец и коз — на 16%. В итоге выполнения четвертого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР (1946—1950 гг.) довоенный уровень поголовья крупного рогатого скота в колхозах к концу 1950 г. был превзойден на 40%, овец и коз — на 63%, свиней — на 49%, птицы — в 2 раза. Общественное животноводство стало в стране преобладающим как по удельному весу поголовья, так и по производству продуктов животноводства и сырья; увеличились и размеры ферм. https://ru-ecology.info/term/57218/

Сбор информации только начат — статья не закончена. Я надеюсь, отвечу на свои вопросы))

- ps. ежели кто может помочь — с радостью приму помощь/информацию…

- pps. дополнительно планирую разместить информацию о нашем земляке, организовавшем в 1941-м эвакуацию Институтского стада породистых коров на восток страны…

Коллективизация сельского хозяйства в СССР

Интересная (и полезная) цитата из книги В.Успенского «Тайный советник вождя», касающаяся коллективизации и крестьянства России:

«К сожалению, коллективный труд, при всех его положительных качествах, ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века. В колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра — другое; сегодня работает на одной пощади или машине, завтра — на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка за сегодня, не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой, холява и халтурщик, плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а холява бросил его под дождем, в грязи, несправным. Ты повозмущался раз-другой-третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. «Отбарабанил» свое время, выполнил задание «от» и «до», сунул руки в карман и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз заплатит. У колхоза денег не хватит — государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое, и подбросит.»

«Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Партбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно отбилась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим антирисуется, а наше дело маленькое: чтоб в избе сыто да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, серников, сахара да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью.

Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное, народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватило и людей накормить, и скот, и птицу, да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926-27 года продали за границу 153 миллиона пудов — подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня, зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны — около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому, что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства: у них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств, и они работали в основном на себя, обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение.

Выход виделся только один: создавать на новой основе крупные, экономически выгодные хозяйства.

Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России. Иосиф Виссарионович едва сдерживал гнев, когда при нем говорили: давайте, дескать, развивать крепкие крестьянские дворы, уже теперь дающие значительную долю товарного хлеба. Чего их бояться, зажиточных семей-то? Они ведь не страшнее, не хуже городских предпринимателей, торговцев, которым дали свободу действий при НЭПе и чья инициативность помогла восстановить нашу промышленность.

— Нет и нет! — решительно возражал Сталин. — В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее девять десятых всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов, но они дают пока в восемь раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха — кулак. Его надо убрать с дороги.

— А есть что будем? — этот вопрос не мог не интересовать меня.

— Мы объединим мелкие, распыленные крестьянские хозяйства в коллективы для совместной обработки земли. С применением сельскохозяйственных машин, тракторов, удобрений, с использованием научных приемов интенсификации земледелия. На практике покажем крестьянину преимущества коллективной работы, убедим его.

Так говорил Иосиф Виссарионович — в двадцать седьмом — двадцать восьмом годах с высоких трибун, в частных беседах, и не было серьезных оснований не соглашаться с ним. Крупное хозяйство целесообразней мелкого? Безусловно! Однако действовать надо очень осторожно, без спешки. Ведь была уже в России попытка объединить крестьянские семьи, заставить крестьян работать сообща, по четкому распорядку, иметь общий скот…

— Когда? Где? — спросил Сталин.

— В первой половине прошлого века, в военных поселениях, насаждавшихся Аракчеевым, а затем Бенкендорфом. Крестьян переселяли в общие дома-связки, на работу отправляли каждый день по сигналу, трудились они по расписанию и в страду, и когда нечего было делать. Несогласных гнали в Сибирь. И пошло от этого, с позволения сказать, труда оскудение и разорение, продолжавшееся несколько десятилетий. А кончилось все бунтом, кровопролитием, возвращением к прошлому способу хозяйствования.

— У нас совершенно другие цели, совершенно другая основа, — возразил Иосиф Виссарионович. Мы заботимся прежде всего об интересах народа.

— Тут важен сам принцип, — упорствовал я, — принцип полной осознанности и заинтересованности. Вы, конечно, знаете о полководце Отечественной войны фельдмаршале Барклае де Толли?

— Слышал.

— Оный фельдмаршал, Михаил Богданович, человек насквозь военный, и тот возмущен был чрезмерной заорганизованностью крестьян, усматривал в этом один только вред. Вот его слова. — Я полистал блокнот. — Михаил Богданович писал, что успех может быть только там, где «земледельцу дана совершенная свобода действовать в своем хозяйстве, где он не подвержен никакому стеснению в распоряжении временем как для земледельческих работ, так и для других занятий и позволенных промыслов, где повинности, на него возложенные, не превышают сил и способностей его и где, наконец, есть полная уверенность, что оседлость и приобретенное временем и трудом имущество останутся непременно потомственным наследством не в ином, а в его роду, и никакое самовластие не может лишить поселянина эти прав…». Думаю, что фельдмаршал близок к истине.

— Сапожник рассуждает о выпечке пирогов, — усмехнулся Иосиф Виссарионович. — Оставьте, пожалуйста, мне эту цитату.

Я оставил. А чего добился? Сталин поступил как раз противоположно тому, что утверждал Михаил Богданович. И еще — у Сталина сложилось почему-то превратное мнение о Барклае де Толли, и он навсегда зачислил фельдмаршала, вполне порядочного человека, в разряд «махровых реакционеров».

В ту пору мне ближе и понятней были устремления не Иосифа Виссарионовича, а главного в нашем правительстве знатока русской деревни Михаила Ивановича Калинина. Он настойчиво подчеркивал, что крестьянин должен войти в колхоз или совхоз только добровольно, без подпихивания, иначе он и работать не будет. Мужик должен сам понять, что в колхозе ему лучше — тогда дело станет надежным.

Мы с Михаилом Ивановичем несколько раз беседовали на эту тему, исходя не из теории, как Сталин и Микоян, а из практического опыта, из понимания особенностей деревенской жизни. Хочу отметить, что Калинин редко и неохотно употреблял слово «кулак», заменяя его определениями «справный хозяин», «самостоятельный крестьянин». Оно и верно. Октябрьская революция уравняла всех, богатеев и бедняков, поставив их на одну исходную линию. Все крестьяне получили одинаковые возможности, одинаковое количество земли на человека. Бывшие бедняки при этом имели даже некоторые преимущества. А вот распорядились-то крестьяне землей по-разному, и очень скоро, за несколько лет, стало ясно, кто способен к труду, а кто, неисправимый бездельник, неудачник, пропойца. Начав с одного уровня, деревня опять стремительно расслоилась на три основных категории. Тот, кто работал не щадя себя и, как говорится, живот надрывал — тот быстро окреп. Но это в основном был уже не прежний кулак, даже по своему корню. Добротным хозяйством обзавелись вчерашние бедняки и середняки. Много было и тех, кто со всей страстью сражался с белогвардейцами за землю и волю, а теперь с такой же страстью обрабатывал свой надел. Как же назвать таких людей врагами новой власти? Тем более, что сама власть еще недавно поощряла их, призывала давать как можно больше продуктов, сырья. Да и вообще, как определить ту ступень, до которой крестьянин еще не кулак, еще свой человек, а не лютый враг?! Лишней мерой зерна? Лишней коровой? Зыбкий критерий. На Кубани, к примеру, средним считалось хозяйство с парой лошадей, с двумя-тремя коровами, с упряжкой быков, с овцами. Среди скотоводов юга человек с сотней овец слыл чуть ли ни бедняком. А где-нибудь возле Вологды, в Нечерноземье, крестьянина с двумя лошадьми, с коровой и телкой записывали в кулаки. Ну, и бедняк стал, конечно, совершенно не тот. Советская власть всем дала возможность трудиться, а уж как ты эти возможности используешь, это твое дело. Всегда обнаружится изрядное количество людей безответственных, равнодушных, ленивых, привыкших существовать на авось, не думая о завтрашнем дне. Перекантуются как-нибудь на подхвате, за счет куска с богатого стола. Эти люди неисправимы и неистребимы, они были, есть и будут, и чем зажиточней общество, тем таких бездельников (в разной форме) становится больше. Уже в шестидесятых годах было подсчитано и опубликовано, что восемьдесят процентов всех дел в нашей стране осуществляют двадцать процентов работников, из них примерно половина представители умственного труда. И лишь двадцать процентов дел со скрипом «проворачивают» остальные восемьдесят процентов трудоспособного населения. А вот потребляют и те и другие практически одинаково!

Еще одну особенность деревенской жизни обсуждали мы с Михаилом Ивановичем Калининым, а потом он и я, каждый в отдельности, говорили об этой особенности Иосифу Виссарионовичу. Сельское хозяйство, при своей внешней грубости, простоте, вроде бы даже примитивности — структура очень уязвимая, очень тонкая, чувствительная к любому вмешательству, легко ранимая. Сельское производство меньше всего поддается строгой регламентации, планированию, то есть всему тому, что так любо и приятно было Иосифу Виссарионовичу. Слишком много факторов влияют на урожай, на заготовку кормов, на продуктивность скота, причем влияют независимо от усилий руководства, от стараний и желаний крестьян. Хотя бы погода. Засуха или ливень, заморозки или град — да мало ли еще что. Но это — лишь самая заметная, самая известная сторона проблемы. Есть и другие.

Труд рабочего и служащего можно организовать, направить, учитывать для справедливой оплаты. А жизнь крестьянина сообразуется только с условиями и требованиями его хозяйствования. В страдную пору хороший мужик работает неделями без отдыха, оставляя на сон несколько часов в сутки. Пашет, сеет, косит, скирдует, стараясь не упустить драгоценное быстролетящее время. Зато зимой, когда все убрано в закрома, все припасено и рассчитано, он может хоть месяц лежать на печи или гулеванить по родным и знакомым. Или на курорт ехать при новой-то власти. Он работает не для нормы, не для плана, а для конечного результата. Только при этом возможен успех. Крестьянин сам в ответе за каждый куст картошки, за каждый пшеничный колос. Он при прополке не выдернет вместе с сорняком морковку или свеклу: а ведь присланные ему на помощь горожане, случается, ополовинивают все поле. Скотина у хозяина накормлена, напоена и подоена своевременно.

И еще. Сельский труд очень тяжел, но он еще и радостен, притягателен: в отличие от рабочего и служащего крестьянин создает, выращивает свое детище от начала и до конца, от зерна до плода. Это — процесс разнообразный, меняющийся, творческий, а творчество всегда привлекает. Попробуйте сами посадить хотя бы грядку лука, ухаживайте за ней, поливайте, проплывайте — и вы убедитесь, как приятно срывать сочные зеленые перья, какими вкусными они вам покажутся. Или вы, предположим, завели кошку, через год-другой так привязались к ней, что вроде бы и жить без нее трудно. А какова привязанность и любовь крестьянина к теленку, которого взлелеял-выходил и который становится коровушкой-кормилицей!

К сожалению, коллективный труд, при всех его положительных качествах, ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века. В колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра — другое; сегодня работает на одной пощади или машине, завтра — на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка за сегодня, не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой, холява и халтурщик, плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а холява бросил его под дождем, в грязи, несправным. Ты повозмущался раз-другой-третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. «Отбарабанил» свое время, выполнил задание «от» и «до», сунул руки в карман и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз заплатит. У колхоза денег не хватит — государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое, и подбросит.

Я думаю: надо было принять в колхозы самых добросовестных людей, способных работать на совесть. И в три шеи гнать лодырей, горлопанов, халтурщиков. Шли бы они в город, дворниками или подсобниками. А нет — надобно было искать какие-то особые формы, при которых общественные интересы полностью сливались бы с личными. Но такой подход, поиски лучших форм требовали терпения, а Сталин не хотел больше ждать. Время шло, крестьяне в колхозы не торопились. Иосифу Виссарионовичу надоела эта волынка, неопределенность. Успешно развернувшаяся индустриализация убедила его, что давление сверху, твердое руководство и жесткий контроль способны преодолеть все преграды, подавить врагов, скептиков, маловеров. Так и с коллективизацией: надо решить раз и навсегда. Сделать еще один переворот, теперь в сельском хозяйстве. Кулаков, имеющих влияние в деревне, способных противостоять указаниям властей, немедленно нейтрализовать. Всех остальных крестьян слить в четкие сельскохозяйственные подразделения, которые поддаются управлению и контролю.

27 декабря 1929 года на конференции аграрников-марксистов Сталин объявил о своем решении начать сплошную коллективизацию. Тон его речи, слова, которые он использовал — все свидетельствовало о том, что начинается не просто политическая или организационная кампания, а беспощадное сражение. «Срок последнего решительного боя с внутренним капитализмом уже наступил…». «Разбить кулачество в открытом бою…». «Ликвидировать как класс».

Этот резкий и неожиданный поворот по отношению к деревне вызвал недоумение и возмущение даже у некоторых соратников Иосифа Виссарионовича — из числа тех, кто еще позволял себе иметь собственное мнение. Михаил Иванович Калинин, не выступая открыто против линии Сталина, продолжал убеждать его: не нужно спешить, пороть горячку. У нас появляется все больше машин, денег, мы будем давать их колхозам, они окрепнут, станут привлекательными для крестьян. Придет момент — сами хлынут. И не следует огульно притеснять зажиточного самостоятельного мужика. Даже наоборот: разумно было бы привлекать наиболее дееспособных, хозяйственных, авторитетных крестьян на свою сторону, выдвигать их в руководство колхозами. Они лучше других могут организовать любую работу.

Дорогой Михаил Иванович в глубине души все еще оставался марксистом-идеалистом, не мог понять, что Сталин занимался не личностями, а классами. Решение принято: кулачество подлежит искоренению, а ты зажиточных мужиков намечаешь в руководство колхозами. Этак в погоне за целесообразностью грани классовой борьбы размыть можно. Нам требуются стопроцентные пролетарии, ничего не имеющие, которые получают от нас кое-что и, безусловно, пойдут за нами.

И другого не понял Михаил Иванович. Чтобы сразу поставить колхозы на ноги, требуется земля, нужна материальная база: общественные постройки, машины, скот. Где все это взять? Бедняк, середняк много в колхоз не принесет, дом свой под правление, под склад не отдаст. Значит, в каждой деревне, в каждом селе необходимо взять наиболее зажиточных крестьян, угнать их подальше, в Сибирь или на север, лес рубить, а имущество передать коллективному хозяйству, обратив в материальный фундамент, на котором можно начать строительство социалистической деревни.

До принятия окончательного решения Сталин довольно терпеливо и внимательно выслушивал мнения товарищей, но уж если решение было обнародовано, если он заявил о чем-то с трибуны или в печати, возражать было бесполезно. И опасно. Радетеля и ходатая по крестьянским делам — Михаила Ивановича Калинина — чтобы он не мешал действовать, Иосиф Виссарионович отправил на Кавказ подлечить здоровье. Калинин не хотел, возражал, но верные нукеры Сталина, образно говоря, подхватили главу государства под руки и быстро доставили к месту назначения. Тишина в горах, чистый воздух, полная отстраненность от дел, надежная охрана — чем не отдых?!

И началась в деревне великая ломка, о которой мы все знаем, последствия которой ощущаются до сей поры. За три-четыре месяца произошло столько событий, что их хватило бы на десятилетия. Из сельскохозяйственного производства была изъята наиболее энергичная и работоспособная прослойка (оказавшись в далеких суровых краях, эти деловые люди быстро освоили новые места, особенно в Сибири). Вместо того, чтобы зимой готовиться к весеннему севу, крестьяне ходили по бесконечным собраниям, спорили, колебались, поддавались панике, прятали добро, гноили зерно, чтобы не валить его в общий котел.

У Иосифа Виссарионовича очень развито было чувство новизны, стремление к самому высокому современному уровню во всем. В конце двадцатых — начале тридцатых годов он руководствовался одной мыслью: если мы стремительно преодолеем расстояние, отделяющее нас от высокоразвитых капиталистических стран, или погибнем. Умозрительно я вполне воспринимал необходимость индустриализации, резкого подъема сельского хозяйства, но, вероятно, не мог подняться выше своего дворянского, офицерского разумения. Во многом я оставался человеком своего времени, паровоз и пулемет до сей поры мне гораздо ближе, чем самолеты или реактивные снаряды. Полностью сознавая, что будущая война будет войной моторов (всемирным испытанием для моторов!), я все же, во время коллективизации, очень беспокоился… о лошадях.

Да, в нашей аграрной стране за три года было забито около десяти миллионов голов крупного рогатого скота (это почти столько же, сколько имели все США), десять миллионов свиней, семьдесят миллионов овец и коз, мы стали производить сельскохозяйственной продукции в два раза меньше, чем в голодных 1918–1919 годах. Но я считал это страшное явление временным. Больше всего меня беспокоило то, что мы потеряли почти восемнадцать миллионов лошадей, особенно молодняка — столько же, сколько за всю мировую и гражданскую войны. Была подорвана основа нашей конницы.

Действительно, во время Великой Отечественной войны мы испытывали, особенно первые два года, острейшую нехватку в лошадях. Достаточно сказать, что только Монголия дала нам для кавалерийских соединений и для обозов около четырехсот тысяч лошадей.

Война с гитлеровцами окончательно добила наше конское поголовье. Наша страна, имевшая прежде самых лучших лошадей и в самом большом количестве, совсем оказалась без них. А вот весьма индустриализованные американцы и по сю пору имеют чуть ли не десяток миллионов коней и свое воинское кавалерийское соединение. А мы только один кавалерийский полк.

Вернемся, однако, к коллективизации. Когда начал таять снег, встали вопросы: кто будет сеять? На каком тягле? Какими семенами? Если прежде все эти заботы лежали на множестве плеч, помаленьку давя на каждое, то теперь партия и государство взвалили груз на себя, стали ответчиками за все.

Меня, естественно, волновало то, как проводимая реорганизация отразится на боеспособности наших войск. Надо сказать, что русская армия испокон веков сильна была своими унтер-офицерскими кадрами. Таких кадров не было в вооруженных силах никаких других стран, даже в Германии, где этому делу уделялось большое внимание. На унтер-офицерах держалась у нас вся внутренняя служба, порядок, дисциплина, обучение молодежи, они непосредственно вели бой. Ведь у нас во многих частях даже не было взводных офицеров, взводами командовали унтеры, а молодые офицеры назначались сразу полуротными, то есть один на два взвода.

Унтеров готовили без спешки и тщательно, даже в военное время. Отбирали наиболее смекалистых, решительных, грамотных, направляя их в учебные команды. Там полгода занятий, затем экзамены. После этого присваивалось звание вице-унтер-офицера, то есть младшего командира без должности, и только положительное проявив себя на освободившейся должности, человек получал права унтер-офицера.

Кто энергичен, добросовестен, требователен на военной службе, тот и в мирной жизни таков. Унтеры старой армии, младшие командиры Красной Армии, люди, как правило, хозяйственные, честолюбивые, с организаторским опытом, вернувшись в деревню быстро добивались успеха, выделяясь из общей массы. Об этом я и напомнил Иосифу Виссарионовичу, Он не сразу понял, к чему я клоню. Пришлось пояснить:

— В случае войны, если понадобится проводить широкую мобилизацию, наша армия останется без хребта, без младшего комсостава. Раскулачивание выкашивает его. Чтобы создать корпус опытных младших и средних командиров, потребуются долгие годы. И все равно таких закаленных кадров у нас не будет.

— Среди раскулаченных много младших командиров? — уточнил Сталин.

— Подавляющее большинство.

— А вы не преувеличиваете, Николай Алексеевич?

Сталин всегда с трудом воспринимал то, что не совпадало с его взглядами или просто было неприятно ему. Зная это, я заранее готовил точные сведения.

— По моей просьбе, Иосиф Виссарионович, проведена выборочная проверка в трех военных округах. Среди кулаков и подкулачников, выселенцев за пределы Северо-Кавказского края, число бывших унтер-офицеров и младших командиров Красной Армии составляет почти девяносто процентов. Мы разрушаем опору.

— Спасибо, Николай Алексеевич, это очень серьезно, — сказал Сталин, расправляя чубуком трубки прокуренные усы. — Хорошо, что вы обратили на это наше внимание. Но что нам делать? Не возвращать же назад высланных? Что вы предлагаете?

— Увеличить количество полковых школ и курсов младшего и среднего комсостава, улучшить их обучение.

— Не возражаю. Подготовьте решение, мы согласуем его с товарищем Ворошиловым.

— Но это лишь полумера, Иосиф Виссарионович. У нас были бесценные кадры и надо постараться сохранить хотя бы то, что еще не утрачено.

— Мы подумаем над этим, — согласился Сталин.

Действительно, через несколько дней Иосиф Виссарионович дал устное распоряжение не зачислять в кулаки и подкулачники младших и средних командиров запаса, отличившихся в боях гражданской войны. Распоряжение, разумеется, было хорошее, но слишком расплывчатое, Что значит «отличившихся» — это слово можно было толковать по-разному. И поступило распоряжение с запозданием, когда основная масса раскулаченных была уже отправлена в холодные края. В промедлении усматриваю и свою вину: не сообразил, не осознал сразу…

Между тем, как говорится, весна вступала в свои права. Читая сводки о подготовке и развертывании посевной, Иосиф Виссарионович все больше мрачнел. В деревне полная неразбериха, деревня выявляет подкулачников, режет скот, сгоняет под одну крышу овец, коз, даже кур, ждет новых указаний. Кого еще разорять? И опасается: а вдруг, действительно, и баб велят сделать общими — последняя осталась собственность!

Разброд в деревне. А сорвется весенний сев, не будет урожая, где взять хлеб для рабочих, для армии? Сырье для промышленности? Это же какие вспыхнут скандалы! В некоторых районах обстановка накалена, можно ждать крестьянских восстаний. И Сталин дрогнул. Был момент, когда он даже испугался, реально представив размеры надвигавшейся катастрофы. Он заболел и несколько дней не появлялся в рабочем кабинете.

Надо было срочно принимать меры. После длительного «отдыха» с Кавказа доставили в Москву Калинина. Ему поручалось растолковывать, разъяснять новую политику в сельском хозяйстве. А дабы было что растолковывать и разъяснять, Сталин воспользовался старым проверенным приемом. В статье «Головокружение от успехов» он указал народу, на кого следует излить гнев, вызванный перегибами в колхозном движении. Это, мол, внутренние и внешние враги со своими подпевалами старались исказить намеченную линию, нарушали принцип добровольности, принудительно обобществляли жилые постройки, мелкий скот, домашнюю птицу. В общем, стремились своими провокациями рассорить крестьянство с Советской властью.