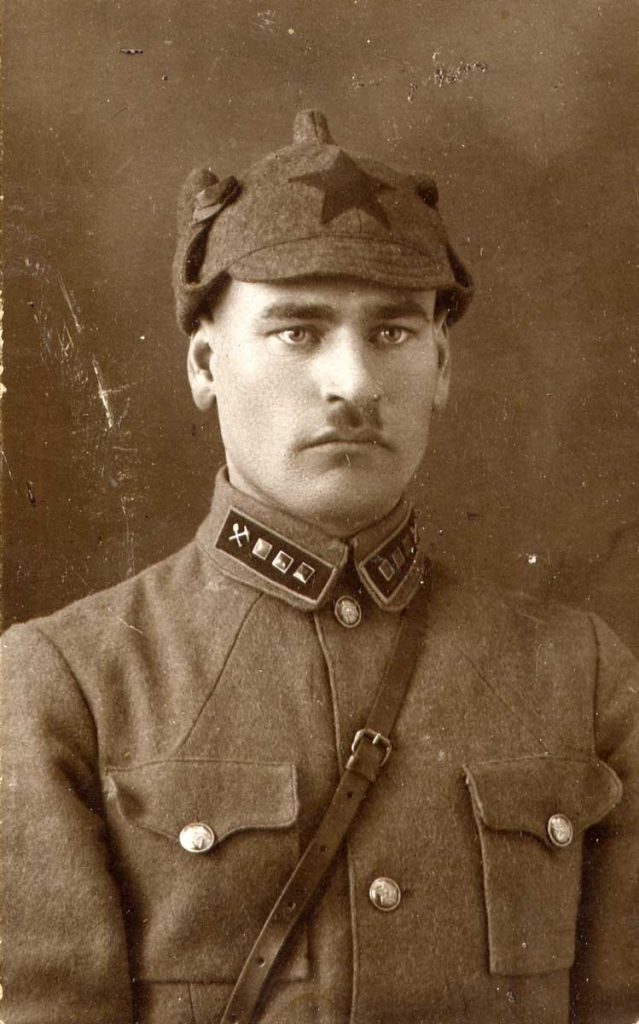

Суслин Дмитрий Иванович

Суслин Дмитрий Иванович — генерал-майор инженерных войск (1945г.) — (23.05.1900 г., дер.Пронино ныне Алексинского района Тульской обл. — 30.09.1954 г., Москва).

Суслин Дмитрий Иванович — генерал-майор инженерных войск (1945г.) — (23.05.1900 г., дер.Пронино ныне Алексинского района Тульской обл. — 30.09.1954 г., Москва).

В Красной Армии с 1920 г. Окончил 5-ю Томскую военно-инженерную школу (1923 г.), КУКС инженерных войск в Ленинграде (1926 г.), Военно-инженерную академию им. В.В. Куйбышева (1939 г.).

В Гражданскую войну Д.И. Суслин участвовал в боях на Восточном фронте (1920 г.).

В межвоенный период Д. И. Суслин командовал саперными подразделениями в СибВО: взводом, ротой, эскадроном. С декабря 1929 г. начальник школы 18-го саперного батальона ОКДВА, затем — 3-го отдельного саперного батальона МВО.

В октябре 1932 г. назначен дивизионным инженером бригады УВО. После окончания академии оставлен в ней помощником начальника инженерно-командного факультета.

С августа 1940 г. инспектор инженерных войск Красной Армии.

В начале Великой Отечественной войны Д.И. Суслин — старший помощник начальника 1-го отдела инженерного управления фронта резерва армий Резервного фронта.

С октября 1941 г. заместитель командующего по строительству 8-й саперной армией Южного фронта. В период с 23 апреля по 5 мая 1942 г. командующий этой армией. Ее части были задействованы при создании Ворошиловградского и Ростовского оборонительных обводов, обеспечивали боевые действия войск фронта при проведении Ростовской оборонительной и Ростовской наступательной, Барвенково-Лозовской наступательной операций. Саперная армия под командованием Д.И. Суслина построила полевые оборонительные рубежи, проводила устройство оперативных заграждений, а также оборудования пунктов управления и объектов тыла, подготавливала сети путей сообщения и т.д.

Помимо этого саперные части оборудовали и маскировали пункты управления, устанавливали минно-взрывные заграждения, готовили к подрыву различные объекты, строили мосты и наводили переправы.

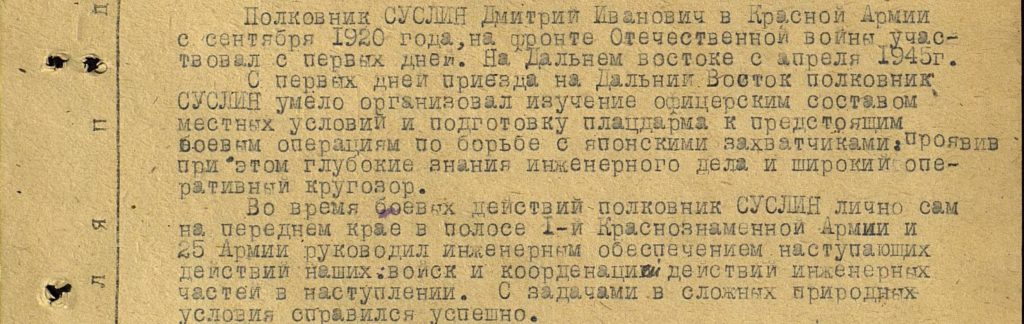

Из боевой характеристики:

«Тов. Суслин — волевой, дисциплинированный и талантливый военный инженер. С начала Великой Отечественной войны выполнял специальное задание на Западном фронте, откуда направлен на Южный фронт, где командовал 8-й саперной армией. Проявил недюжинные способности по руководству оборонительных рубежей в Донбассе, под Ростовом; по координации действий саперных частей в сражении под Харьковом, по подготовке и оборудованию оборонительных полос и рубежей при подготовке и проведении наступательных и оборонительных операций. Как наиболее подготовленный к руководящей работе командир инженерных войск выдвинут на должность заместителя начальника управления оборонительного строительства Главного военно-инженерного управления КА».

Находясь в этой должности с 5 мая 1942, выполнял задания начальника инженерных войск Красной Армии и начальника управления оборонительного строительства на различных фронтах по созданию и инженерному оборудованию полевых, армейских, фронтовых рубежей обороны на Воронежском, Сталинградском, Калининском фронтах, будучи непосредственно на этом строительстве. После разгрома немецко-фашистских войск под г. Сталинград руководил разминированием города и прилегающих к нему районов, являвшихся полями сражения Сталинградского и Донского фронтов.

С марта 1943 г. заместитель начальника Высшего военно-инженерного училища. В феврале 1945 г. назначен начальником штаба инженерных войск Карельского фронта. Карельский фронт был передислоцирован на восток и переформирован в 1-й Дальневосточный фронт.

Проходя службу в этой должности, участвовал в советско-японской войне 1945 г. И здесь вновь проявился его талант военного инженера, высокоодаренного специалиста по планированию и инженерному обеспечению фронтовых и армейских операций в условиях непроходимой горно-лесистой и болотистой местности, ставшей театром военных действий на Дальнем Востоке. За инженерное обеспечение этих операций генерал-майор инженерных войск Д.И. Суслин был награжден орденом Суворова 2 степени.

После окончания войны, в связи с переформированием 1-го Дальневосточного фронта в ПримВО, Д.И. Суслин был оставлен заместителем начальника инженерных войск этого округа.

В декабре 1946 г. переведен начальником инженерных войск и начальником инженерного управления ЗакВО.

С мая 1948 г. начальник Управления строительства Центрального полигона ВС СССР (руководил строительством первого советского космодрома в Капустин Яре).

В августе 1950 г. начальник отдела Управления боевой подготовки инженерных войск Советской Армии, с марта 1951 г. заместитель начальника этого управления.

С августа 1951 г. начальник командно-инженерного факультета Военно-инженерной академии им. В. В. Куйбышева.

Другая статья о Суслине Д.И. — http://viupetra.3dn.ru/publ/suslin_di/15-1-0-388

источник — http://www.bibliotekar.ru/3-1-5-2-generaly/111.htm

БД «Подвиг Народа» № записи: 29741297 — http://podvignaroda.ru/?#id=29741297&tab=navDetailManAward

Учетная картотека БД «Подвиг Народа» № записи: 1010092444 — http://podvignaroda.ru/?#id=1010092444&tab=navDetailManCard

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_kartoteka1010092444/

Суслин Д.И. — Статьи — Библиотека — Alma Mater Инженерных войск-Военное Инженерное Училище: http://viupetra.3dn.ru/publ/suslin_di/15-1-0-388

Суслин Дмитрий Иванович жил в посёлке Луговая на даче по адресу: ул. Восточная, дом 24

Награды: орден Ленина, 3 ордена Красного Знамени, орден Суворова 2 степени; медали — за оборону Сталинграда, за победу над Германией, за победу над Японией, 20 лет РККА, 30 лет СА.

Начинать рассказ об истории полигона надо с далёкого 1945 года, когда победа над Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных технологий команды Вернера Фон Брауна, который сам, вместе с наиболее значимой частью команды разработчиков и учёных, общей численностью около 400 человек, оказался в руках американских военных и продолжил свою работу уже в США. Всё самое ценное с заводов, испытательных и научных центров включая несколько десятков собранных ракет ФАУ-2, практически всё специальное испытательное оборудование и документация уже были вывезены в США, когда на развалинах ракетной колыбели появились первые советские разведчики и специалисты. Собирая остатки немецкой команды и документации, перетряхивая мусорные корзины исследовательских центров специалистам удалось всё-таки собрать достаточное количество материала для того, чтобы воспроизвести конструкцию ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и КБ, которые вплотную занялись решением этой задачи. Назрела необходимость в создании специализированного полигона для проведения исследований и испытаний.

Начинать рассказ об истории полигона надо с далёкого 1945 года, когда победа над Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдающихся ракетных технологий команды Вернера Фон Брауна, который сам, вместе с наиболее значимой частью команды разработчиков и учёных, общей численностью около 400 человек, оказался в руках американских военных и продолжил свою работу уже в США. Всё самое ценное с заводов, испытательных и научных центров включая несколько десятков собранных ракет ФАУ-2, практически всё специальное испытательное оборудование и документация уже были вывезены в США, когда на развалинах ракетной колыбели появились первые советские разведчики и специалисты. Собирая остатки немецкой команды и документации, перетряхивая мусорные корзины исследовательских центров специалистам удалось всё-таки собрать достаточное количество материала для того, чтобы воспроизвести конструкцию ракет ФАУ-1 и ФАУ-2. В СССР были срочно сформированы ряд НИИ и КБ, которые вплотную занялись решением этой задачи. Назрела необходимость в создании специализированного полигона для проведения исследований и испытаний.

В мае 1946 года, на месяц позже того, как американцы произвели первый запуск вывезенной из германии A-4 на своём полигоне Уайт Сэндз в Нью-Мексико, было принято решение о создании такого полигона в СССР и генерал-майор Василий Иванович Вознюк, которому было поручено возглавить поиск места, подходящего для строительства полигона приступил к работе. Место для его размещения выбиралось из семи вариантов, которые были в кратчайшие сроки тщательно обследованы, собраны и проанализированы материалы по метеорологии, гидрологии, коммуникациям, строительным возможностям и т.д. В итоге наиболее подходящим был признаны районы недалеко от Волгограда, возле села Капустин Яр в Астраханской области (которое в последствии и дало имя новому полигону) и станица Наурская Грозненской области.

До июня 1947 г., как свидетельствуют архивные документы, предпочтение отдавалось станице Наурской. В одной из докладных записок маршала артиллерии Николая Яковлева говорилось: «Строительство ГЦП в районе станицы Наурской дает возможность проложить трассу испытаний до 3000 километров и обеспечить проведение испытаний не только ракет дальнего действия, но и всех видов сухопутных зенитных и морских реактивных снарядов. Этот вариант потребует наименьших материальных затрат на переселение местного населения и по переводу предприятий в другие районы». Против строительства полигона в Наурской выступил только министр животноводства Козлов, мотивировавший свой протест необходимостью отчуждения значительной части пастбищных земель.

3 июня 1947 года, постановлением Советом Министров СССР ЦК ВКП (б) №2642-817 местом дислокации полигона был определен Капустин Яр, что в значительной мере и предопределило его дальнейшую судьбу. Этим же решением генерал-майору Василию Ивановичу Вознюку поручалось строительство полигона и он назначался его будущим начальником.

На полигон первые офицеры прибыли 20 августа 1947 года. Разбили палатки, организовали кухню, госпиталь. Вместе с гвардейцами Вознюка прибыли военные строители. Условия были тяжелыми, если вообще можно говорить о каких-то условиях в голой степи. Уже на третий день на склоне балки Смыслина в 10 километрах от села началось строительство бетонного стенда для огневых испытаний двигателей А-4, который строился по немецким чертежам и оснащался вывезенным из германии оборудованием и бункер для наблюдения за ходом испытаний. Позднее это место было названо 1 площадкой. В сентябре 1947 года из Тюрингии (Германия) прибыла бригада особого назначения генерал-майора Александра Федоровича Тверецкого. Затем два спецпоезда с оборудованием, сформированные в Германии.

На полигон первые офицеры прибыли 20 августа 1947 года. Разбили палатки, организовали кухню, госпиталь. Вместе с гвардейцами Вознюка прибыли военные строители. Условия были тяжелыми, если вообще можно говорить о каких-то условиях в голой степи. Уже на третий день на склоне балки Смыслина в 10 километрах от села началось строительство бетонного стенда для огневых испытаний двигателей А-4, который строился по немецким чертежам и оснащался вывезенным из германии оборудованием и бункер для наблюдения за ходом испытаний. Позднее это место было названо 1 площадкой. В сентябре 1947 года из Тюрингии (Германия) прибыла бригада особого назначения генерал-майора Александра Федоровича Тверецкого. Затем два спецпоезда с оборудованием, сформированные в Германии.

За полтора месяца работ к началу октября 1947 года кроме бетонного испытательного стенда и бункера на 1-ой площадке, были построены стартовая площадка с бункером, временная техническая позиция, монтажный корпус. Провели шоссе и 20-ти километровую железнодорожную ветку с мостом через глубокий овраг, соединяющую полигон с главной магистралью на Сталинград (Волгоград).

Строили много и только для ракеты А-4, которая в списке приоритетов значилась первой. Строительства жилья для персонала на полигоне не велось вплоть до 1948 года, поэтому жили строители и будущие испытатели в голой степи, в палатках, землянках, временных постройках либо квартировались в крестьянских избах. Начальство и специалисты, прибывшие на полигон, жили в спецпоезде «Мессина», который помимо лабораторного оборудования имел вполне комфортабельные вагоны, а так же вагон-ресторан, в котором они и питались. К 1 октября 1947 года Вознюк доложил в Москву о полной готовности полигона для проведения пусков ракет, а уже 14 октября 1947 года на полигон прибыла первая партия ракет V-2 (А-4) собранных частично в Германии, частично в Подлипках.

Строили много и только для ракеты А-4, которая в списке приоритетов значилась первой. Строительства жилья для персонала на полигоне не велось вплоть до 1948 года, поэтому жили строители и будущие испытатели в голой степи, в палатках, землянках, временных постройках либо квартировались в крестьянских избах. Начальство и специалисты, прибывшие на полигон, жили в спецпоезде «Мессина», который помимо лабораторного оборудования имел вполне комфортабельные вагоны, а так же вагон-ресторан, в котором они и питались. К 1 октября 1947 года Вознюк доложил в Москву о полной готовности полигона для проведения пусков ракет, а уже 14 октября 1947 года на полигон прибыла первая партия ракет V-2 (А-4) собранных частично в Германии, частично в Подлипках.

18 октября 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета поднялась на высоту 86 километров и, разрушившись при входе в плотные слои атмосферы, достигла поверхности Земли в 274 километрах от старта с отклонением около 30 км от цели**. Первая серия пусков была произведена с 18 октября по 13 ноября 1947 года. В этот период были запущены 11 ракет (по другим данным 10) ФАУ-2 из которых 9 достигли цели (хотя и с большим отклонением от заданной траектории) и 2 потерпели аварию.

На 10 лет (с 1947 по 1957 год) Капустин Яр стал единственным местом испытаний советских баллистических ракет. На полигоне были проведены испытания ракет Р-1 (сентябрь — октябрь 1948 года, сентябрь — октябрь 1949 года), Р-2 (сентябрь — октябрь 1949 года), Р-5 (март 1953 года), Р-12, Р-14, последней ракеты холодной войны, печально известную SS-20 РСД-10, всемирно известный «Скад» («Scud») и огромное множество других ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и ракет ПВО.

На 10 лет (с 1947 по 1957 год) Капустин Яр стал единственным местом испытаний советских баллистических ракет. На полигоне были проведены испытания ракет Р-1 (сентябрь — октябрь 1948 года, сентябрь — октябрь 1949 года), Р-2 (сентябрь — октябрь 1949 года), Р-5 (март 1953 года), Р-12, Р-14, последней ракеты холодной войны, печально известную SS-20 РСД-10, всемирно известный «Скад» («Scud») и огромное множество других ракет малой и средней дальности, крылатых ракет, комплексов и ракет ПВО.

Еще во время первой серии пусков в октябре — ноябре 1947 года Капустин Яр начинает использоваться и как место старта геофизических ракет. На стартовавшей 2 ноября 1947 года ракете V-2 были установлены научные приборы. С тех пор эта традиция поддерживалась до тех пор, пока не были созданы специализированные геофизические ракеты В-1 и В-2. Однако местом старта геофизических ракет остался Капустин Яр. В дальнейшем к геофизическим ракетам прибавились метеорологические ракеты. В июне 1951 года состоялась первая серия пусков ракет с собаками на борту.

В начале 50-х кроме активной программы пусков ракет шло становление и развитие испытательной базы полигона, строились стартовые и технические комплексы. 20 февраля 1956 года на полигоне Капустин Яр было проведено испытание ракетно-ядерного оружия. Стартовавшая ракета Р-5М доставила ядерную боеголовку в приаральскую степь, где и прогремел ядерный взрыв. На полигоне Капустин Яр проходили пуски межконтинентальной баллистической ракеты Буря в 1957 — 1959 годах. 16 марта 1962 года Капустин Яр из ракетного полигона превратился в космодром. В тот день был осуществлен запуск спутника Космос-1. С космодрома Капустин Яр стартовали небольшие исследовательские спутники, для запуска которых использовались ракеты-носители небольшой мощности серии «Космос».

14 октября 1969 года с полигона Капустин Яр состоялся запуск спутника Интеркосмос-1, созданного специалистами социалистических стран. С теперь уже международного космодрома также ушли в полёт индийские спутники Ариабхата и Бхаскара, французский спутник «Снег-3». Большую роль сыграл Капустин Яр в подготовке квалифицированных кадров испытателей ракетно-космической техники и руководящих кадров для новых космодромов. Космодром Капустин Яр взял на себя роль космодрома для «малых» ракет и «малых» спутников Земли исследовательского плана. Эта специализация сохранялась до 1988 года, когда потребность в запусках таких спутников резко сократилась и космические пуски с космодрома Капустин Яр были прекращены. Кроме того, подписанный в 1987 году договор о сокращении ракет СРД привёл к почти полному прекращению испытательных работ на полигоне. Стартовые и технические позиции были законсервированы около 10 лет, но постоянно поддерживались в работоспособном состоянии. Последний известный испытательный пуск был произведен 22 июня 1988. Это был шестой по счету и последний полёт проекта БОР-5.

В 1998 году наступило долгожданное возрождение полигона и космодрома. После долгих лет бездействия с космодрома был произведен коммерческий запуск ракеты-носителя «Космос 11К65М», нёсшего в качестве дополнительной нагрузки французский спутник, а 28 апреля 1999 г. был осуществлен запуск спутников «ABRIXAS» и «Megsat-0». Кроме того на полигоне возобновились испытательные работы. Идеи о создании межвидового испытательного полигона наконец-то нашли своё воплощение. В 1999 году на полигон были передислоцированы испытательные полигоны с Эмбы и Сары-Шагана.

В 1998 году наступило долгожданное возрождение полигона и космодрома. После долгих лет бездействия с космодрома был произведен коммерческий запуск ракеты-носителя «Космос 11К65М», нёсшего в качестве дополнительной нагрузки французский спутник, а 28 апреля 1999 г. был осуществлен запуск спутников «ABRIXAS» и «Megsat-0». Кроме того на полигоне возобновились испытательные работы. Идеи о создании межвидового испытательного полигона наконец-то нашли своё воплощение. В 1999 году на полигон были передислоцированы испытательные полигоны с Эмбы и Сары-Шагана.

Дополнительно: официальный сайт полигона

Краткая история военно-инженерного образования в России