Заинтересовала меня глава в книге Успенского «Тайный советник вождя», посвящённая небезызвестному эпизоду в Великой Отечественной, как переселение «советских немцев»…

«Сухая» информация с сайта https://geschichte.rusdeutsch.ru/21/54:

«Депортация поволжских немцев была осуществлена в период с 3 по 20 сентября 1941 г. Всего по данным НКВД было выселено 438,6 тыс. немцев, в том числе из АССР немцев Поволжья — 365,7 тыс., из Саратовской области — 46,7 тыс., из Сталинградской области — 26,2 тыс. человек. Операцию обеспечивали подразделения войск НКВД и милиции общей численностью 12,3 тыс. человек. В целях «профилактики» органами НКВД было арестовано 349 человек, признанных «антисоветскими элементами».

Ещё в ходе выселения, 6 сентября 1941 г., постановлением Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) Республика немцев Поволжья была ликвидирована, а её территория поделена между Саратовской и Сталинградской областями. 7 сентября 1941 г. по этому поводу был издан специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР.»

Привожу цитату из книги Успенского:

«Поздно вечером 26 июля Иосиф Виссарионович позвонил мне на дачу, сказал, словно бы продолжая недавно прерванный разговор, — привык к тому, что я сразу понимаю его.

— Николай Алексеевич, каково ваше мнение по поводу немцев? И с политической, и с военной точки зрения?

Редкий случай: я не смог сразу представить ход его мыслей, не готов был к ответу. Другими заботами полна голова. Анализ противовоздушной обороны столицы, положение на западном направлении, подготовка к поездке на юг, на левое крыло огромного фронта. И личное. Война войной, а жизнь жизнью: моя дочь проходила классическую ступень юности, время первых — трогательных и опасных в своей искренности и жертвенности — увлечений. Тех в общем-то случайных и обманчивых увлечений, поддавшись которым, люди терзаются или, по крайней мере, испытывают угрызения совести всю дальнейшую жизнь. Одна из многочисленных вариаций типа Ромео и Джульетты. Бесперспективное чувство, способное завести девочку лишь в трагический тупик. Я был как раз озабочен, чтобы дело не зашло слишком далеко, тем более что парень, по-своему неплохой, но совершенно не определившийся выпускник десятилетки, со дня на день должен был уехать в артиллерийское училище. Хотел даже пригласить к нам Светлану Сталину, она чуть постарше моей дочери, вроде бы построже характером, пусть поговорит с ней. И вдруг — неожиданный и не очень понятный вопрос Иосифа Виссарионовича. Сказал в ответ первое, что пришло на ум:

— Мое мнение о немцах? Ну, знаете… Кто с мечом придет…

— Дорогой Николай Алексеевич, это нам известно не хуже, чем вам. Членов Политбюро и меня лично интересуют в данном случае не германские фашисты, а наши советские немцы. Их компактные поселения в районе Одессы, а главное на Волге, в нашем стратегическом тылу, где их особенно много. Их отношение к войне? Фронт продвигается в глубь страны, это осложняет обстановку. Нам желательно знать ваше развернутое мнение о немецких поселенцах в России вообще, о поведении немецких колонистов в годы мировой войны, особенно в годы гражданской войны. С кем они были, против кого или против чего выступали? И разумеется, их нынешнее положение, перспективы. Территория немцев Поволжья как плацдарм для агрессоров? Отмечены случаи появления там фашистских парашютистов. Какова надежность советских немцев на фронте? По этому поводу имеется несколько мнений, хотелось бы знать ваше. — Помолчав, подышав в трубку, Сталин добавил не очень уверенно: — Есть предложение переселить немцев от фронта. В Сибирь. Возможно, это будет лучше для всех: и для государства, и для них самих.

— Ясно. Прошу двое суток на обдумывание, — ответил я.

— Не торопитесь. Национальные вопросы всегда особенно трудны. Важно смотреть вперед и не ошибиться… Мы с товарищем Кагановичем ждем ваших предложений до августа. Надо взвесить все.

— Каганович? — насторожился я. — Но при чем тут он?

— Товарищ Каганович отвечает у нас за эвакуацию населения и промышленности в глубинные районы страны.

— Но возможное переселение немцев — это, скорее, по линии Берии!

— И товарища Кагановича тоже. Он будет непосредственно заниматься этим в Политбюро.

— Нельзя же пускать волка в овечье стадо!

— Странная аллегория, Николай Алексеевич.

— Ничего странного! Он ненавидит немцев… И с его твердостью и шумливостью…

— Мы все теперь ненавидим немецких фашистов, весь народ должен ненавидеть немецких фашистов, иначе мы не добьемся успеха в этой войне.

— Фашистов, Иосиф Виссарионович, а не немцев!

— Ви-и считаете, что это различие правомерно, когда на карту поставлено наше существование?

— Безусловно! Не все немцы одинаково относятся к Гитлеру, к войне. Тем более — советские немцы. Зачем нам отталкивать друзей?.. Когда прийти к вам с моими соображениями?

— Условимся через Поскребышева.

— Пусть при нашем разговоре присутствует Лазарь Моисеевич, — предложил я.

— А вот это как раз и необязательно. Вероятно, соображения ваши и товарища Кагановича будут очень различны. Нам не нужно тратить время на споры, нам не нужна драчка. Нам нужно знать различные мнения. Нам необходимо учитывать все мнения, — повторил он.

Да, правильно: когда речь шла о важных государственных делах, наши личные взаимоотношения полностью отметались Сталиным, я оставался для него только советником, который по мере возможности должен был выдавать объективную информацию (поправку на мои индивидуальные особенности Иосиф Виссарионович делал сам). Я понимал, что мое мнение не всегда было решающим, у политиков бывают свои сиюминутные, спекулятивные, конъюнктурные соображения, свои выгоды, но я говорил только то, что думал, что считал своим долгом сказать. И давайте будем честными: в нашей стране, как и в других государствах, отнюдь не все деятели, решающие судьбу страны, выслушивали, выслушивают или хотя бы готовы выслушать тех, кто не согласен с ними. Даже деятели не самых высоких уровней, но определенную власть имущие. Свобода высказывания, самовыражения — это всегда улица с односторонним движением, с явной или, наоборот, хорошо скрытой системой регулирования. А вот Сталин выслушивал самые противоположные мнения. Часто противоречил ему нарком Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецов, досаждал своими возражениями нарком вооружения, а затем нарком боеприпасов Б.Л. Ванников — трижды Герой Социалистического Труда, подвергавшийся, кстати, аресту при жизни Сталина.

Что там ни говори, а Иосиф Виссарионович умел ценить не подхалимов, а людей, преданных работе, ему лично, приносящих пользу общему делу. И тот, кто был честен, прямодушен, не искал сомнительной выгоды, тот имел возможность откровенно высказывать свое мнение.

Отношение к немцам во время войны, когда нас бьют, когда мы отступаем, когда вся наша пропаганда нацелена на то, чтобы преодолеть барьер добродушия и воспитать жгучую ненависть к германским фашистам, это особая, сложная ситуация. Да, какие-то меры нужны. Но я не мальчишка, готовый впадать в восторг по поводу каждого решения, зреющего в недрах партийного и государственного руководства.

Известно: с давних времен германцы были для нас противниками во многих войнах, мы, славяне, испокон веков мешали их стремлению захватить новые земли на востоке, расшириться — на западе и без них тесно. При всем том (диалектика!) германцы были противниками достойными, в определенном смысле способствовали развитию нашей военной техники, нашей науки. Происходило взаимопроникновение на протяжении многих десятилетий как у нас, так и в Германии, полезное, уверен, для той и другой стороны.

В историческом процессе мы, славяне, связаны с немцами прочными узами, в том числе и языковыми, и экономическими. Гораздо больше связаны мы с ними, чем с англо-американской плутократией, которую возглавляют всякие там Рокфеллеры и иже с ними. Хоть я и воевал с германцами дважды, бескомпромиссно, однако дух германской нации мне понятен и близок, я уважаю решительность, честность, добросовестность, некий даже идеализм немцев. Германец надежен. Вместе с нами, с русскими, некоторые упорные германцы шли через всю Сибирь на восток, обживали берега Тихого океана, Аляску, запад теперешних Соединенных Штатов… Для таких вот, для «наших» германцев и название-то возникло соответствующее — «немцы». Свои, мол, люди, только вроде немые, по-нашему не разумеют. Широко вошедшее в обиход, это слово свидетельствует прежде всего о том, что у нас много было этих «немых», которым народ явно сочувствовал.

Еще к единоверцам-грекам всегда хорошо относились. А всяких там англосаксов народ почти не знал. Только морякам было известно: это торгаши, которые шманаются по морям-берегам в поисках грабительской выгоды. Мало знали в России до восемнадцатого века и французов, которые хлынули к нам со своими модами, со своим игривым легкомыслием и навязчивым языком лишь после революционных потрясений в своей стране: выплеснулась к нам мутная, бесполезная эмиграционная пена. Эти аристократы-нахлебники весьма отличались от деловых немцев, приносивших нам пользу в конкретных делах: мосты, фабрики и дороги помогали строить. А сочинителей фривольных песенок, хотя бы типа частушек, у нас и своих было в избытке.

Наша аристократия настолько переплелась корнями, сроднилась с германской аристократией, что бесполезно было искать различия и противоречия. Германские ремесленники во многих русских городах настолько обрусели, настолько стали «своими», что их никто и ничем не выделял, если они не хотели выделяться сами. Сообразуясь с общностью многих народов России, помня о «плане автономизации» Сталина, я, грешным делом, подумывал: зачем мы подчеркиваем, искусственно раздуваем особенности, отличия наших народов и наций, вместо того чтобы выделять, брать за основу то, что консолидирует, объединяет? У нас же одна страна, одни цели. Давайте как можно меньше придавать значения национальным различиям. Границы разного рода республик — долой! Тем более что во многих местах они просто случайны. В огромную Якутию, например, вошли районы, в которых никогда не жили якуты или составляли лишь небольшую часть населения по сравнению с тунгусами (эвенками и эвенами). Эстония, никогда не имевшая своей государственности, числится почему-то союзной республикой в отличие, к примеру, от многомиллионной Башкирии… Странно!

Не лучше ли было иметь общее для всех административное деление, области или штаты (как в Америке), — это целесообразная структура для государства. Каждый гражданин любой национальности может жить где хочет, пользуясь равными для всех правами, по желанию изучая тот язык, который преобладает в области его проживания. Где много чувашей — чувашский, и так далее. А общий язык один, русский, чтобы все понимали друг друга. Так нет же, мы всегда, с создания общего Союза, стремились словно бы нарочно очерчивать национальные границы, подчеркивать национальные особенности, давать национальные привилегии и послабления — чем народ меньше, тем привилегии больше. Зачем, спрашиваю, кому это нужно: раздувать национализм — этот своего рода форпост капитализма в борьбе против социалистических идей?! Каким, спрашиваю, нашим врагам это было выгодно? Кого привлекать за это к самой жестокой ответственности?!

И вот мне предстояло всесторонне обдумать важный вопрос о положении советских немцев в крайне обострившейся военной обстановке. Конечно, не я буду принимать решение, но и мои выкладки способны повлиять на Сталина, склонить в ту или иную сторону чашу весов. Прежде всего — объективные данные. Советских немцев у нас насчитывалось около двух миллионов.1 Цифра немалая. Больше, чем население иной союзной республики. Не на много меньше, чем количество евреев. Но если о евреях в стране знали все, их и громкие, и полугромкие имена возносились, были «на слуху», то о немцах упоминалось редко, было такое впечатление, что их у нас всего-то несколько десятков тысяч. Объяснялось это не только скромностью, сдержанностью самих немцев, но и их особым положением в нашей стране. Едва успела окончиться одна мировая война, унесшая миллионы жизней, а уже Германия разжигала следующую, собирая под свои знамена немцев во всем мире. Быстро расползалась по Европе коричневая краска фашизма. В таких условиях советские — а я, хорошо понимавший их, сказал бы «русские» немцы, — не очень-то старались привлекать к себе внимание. Хотя стыдиться или скрывать им было нечего, русские немцы внесли свои заметный вклад в укрепление Российского государства, вместе со славянами и другими народами нашей общей страны прошли через трудные исторические испытания.

При Петре Первом в Москве, как известно, появилась Немецкая слобода, ставшая еще не «окном», а пока что «форточкой» в Европу, через которую прибывали к нам саксонцы, баварцы, вюртембержцы.

Многие из них весьма добросовестно, как и подобало германцам, служили в армии и на флоте, участвовали в знаменитых петровских походах, достигли высоких чинов и званий. И, обрусев, растворились среди местного населения. Это — первая немецкая волна, первый наплыв. От него остались разве что только фамилии.

Следующий наплыв был более мощным и продолжительным. Появился декрет Екатерины Второй, приглашавший немецких крестьян, ремесленников, торговцев на пустующие земли нашей Великой империи. Приглашенные немцы обживали тогда, за малочисленностью коренных обитателей, земли Приднепровья, Черноморского берега, Таврию и Северную Таврию. Действительно, надо же было заселять эти пустынные края, только что освобожденные в геройских сражениях русскими войсками от турок, от крымских татар. Шли, ехали туда целыми семьями люди из Центральной России, с Украины и еще — из Германии. Кого же можно считать там, в названных выше местах, коренными жителями? Ну не турок же завоевателей — это ясно: они пришли и были изгнаны. И все же? Русских поселенцев, следовавших за боевыми российскими полками? Греков, хлынувших туда с юга? Немцев, заселивших большие степные пространства? Евреев, «завоевавших» вольный город Одессу? Или наших украинцев, спускавшихся на юг по руслам рек, создавших многие поселения, превративших в поля и пастбища еще недавно дикие земли? Да никого, думаю, не надо считать «коренным», не надо противопоставлять одних другим: пусть на общих основаниях живет здесь всяк человек, который не вредит нашему большому общему государству. А если еще и укрепляет оное — то честь ему и хвала! Таким было и есть мое мнение — мнение русского человека, русского офицера.

Далее. Еще одна волна переселенцев из Германии прокатилась в девятнадцатом веке в глубину нашей страны, в Поволжье, в Самарскую и Саратовскую губернии. Этих немцев было много. Они жили обособленными поселками, колониями, сохраняя свои национальные особенности, даже диалекты тех мест, откуда они или их предки прибыли. Очень хорошо вели сельское хозяйство. После Октябрьской революции, не без участия Сталина, занимавшегося в стране национальным вопросом (напоминаю еще раз его «план автономизации», который я считал очень удачным), положение немцев в Советском государстве было четко определено: в 1924 году была образована автономная республика немцев Поволжья, а еще — несколько национальных немецких районов на Украине и в Сибири, там действовали национальные школы, выходили журналы, газеты и книги на немецком языке. Чего еще лучше-то? [дополнительно об истории немцев в России — прим.Авт.сайта]

Несправедливо, если не назову хотя бы несколько фамилий, которые являлись и являются гордостью всей нашей страны: их не числят ни немцами, ни русскими — они почитаемы всем народом. Вот лишь самый краткий перечень (от людей прошлых веков до нынешних, послевоенных лет). В искусстве: Д. Фонвизин, А. Фет, К. Брюллов, С. Рихтер. Среди мореплавателей и полярных исследователей: И. Крузенштерн, Ф. Беллинсгаузен, Ф. Литке, О. Шмидт, Э. Кренкель. Среди ученых: Б. Якоби, Б. Раушенбах, В. Энгельгардт, один из зачинателей космонавтики Ф. Цандер. Наши герои Р. Зорге и его коллега Р. Клейн, генерал С. Волкенштейн, защитники Брестской крепости А. Дулькайт, полковой врач В. Вебер… И еще многие, очень многие русские немцы, на долю которых выпали очень тяжелые переживания.

Ведь это же страшно, когда те, с кем ты стоишь по одну сторону баррикад, начинают сомневаться: а свой ли ты?

Если говорить о революционерах, то к моему краткому списку обязательно надо добавить хотя бы такие, почитаемые В.И. Лениным имена, как П. Шмидт, поднявший восстание на Черном море, как Н. Бауман. Ну и хватит — теперь о главном для меня военном аспекте.

Первая мировая война не была, как известно, классовой или даже межнациональной: империалистические государства вели борьбу за территории, за передел мира. В Австро-Венгрии, например, был призван на борьбу против России Ярослав Гашек, который, подобно персонажу его книги — пресловутому Швейку, не смог «открутиться» от участия в боевых действиях за чуждые для него цели. С другой стороны, право быть призванным на борьбу с Германией и Австро-Венгрией имели практически все народы и народности России, в том числе и русские немцы, независимо от места проживания — в пригородах Одессы или в Поволжье. Они принимали военную присягу и добросовестно исполняли ее. Это я говорю о фронтовых немцах, солдатах и офицерах, не беря в счет тех, кто занимал, благодаря близости к нашей царице-немке, высокие государственные посты.

По известным мне данным Генерального штаба русской армии, мы практически не имели случаев предательства и измены со стороны немцев, сражавшихся в наших рядах против кайзеровских войск. Процент перебежчиков и сдавшихся в плен не превышал соответствующих процентов среди представителей других национальностей. В сводках неоднократно подчеркивалось, что те подразделения, в которых есть русские немцы, особенно устойчивы в обороне.

Слухи, распространявшиеся об изменах, полевых войск в общем-то не касались. Если и были среди наших немцев предатели, то в самом высоком эшелоне власти, среди приближенных царицы. А этот эшелон был столь же далек для рядового немца, как и для рядового русского или, скажем, татарина. Отсюда и вывод: немецкие колонии в нашей стране никакой отрицательной роли для нас в битвах первой мировой войны не сыграли. В этом я уверен.

А вот с гражданской войной сложнее. Зажиточному немецкому колонисту революционные преобразования были, мягко говоря, не очень нужны. Но тут сказалось одно из свойств германского характера — привычка к порядку. Колонист терпел, помня, что дисциплина, законоположение — прежде всего. Если была возможность, тайком помогал белым, надеясь на восстановление старых, привычных порядков. И совсем другое — немцы молодые, недавние фронтовики, отвыкшие работать, пристрастившиеся к беззаботно-походной жизни. Эти охотно приняли участие в начавшейся междоусобице, не упуская из виду и свою выгоду — улучшить свое положение здесь, в России. На стороне контрреволюции немецких формирований практически не было. Более того, появление кайзеровских войск на Украине в 1918 году было встречено многими колонистами недоброжелательно, а в некоторых местах буквально «в штыки». Сформировался довольно сильный 1-й Екатеринштадтский Коммунистический немецкий полк, который боролся с кайзеровскими оккупантами. Это, в общем-то, естественно и понятно: колонисты, много десятилетий прожившие в России, ясно представляли себе, что попытка сломать сложившиеся условия, пересмотреть границы не сулит ничего, кроме разрастания межнациональной борьбы, чреватой самыми непредвиденными взрывами, фанатизмом, кровопролитием.

Успешно сражался против деникинцев и врангелевцев добровольческий Бальцеровский немецкий полк. Но мне особенно хотелось бы привлечь внимание к другому полку, ко 2-му немецкому кавалерийскому полку, входившему на завершающем этапе гражданской войны в состав Первой Конной армии. Тут вот какая подробность. Вполне боеспособный, хорошо организованный, отличавшийся дисциплинированностью, этот полк в Конной армии все же был чужеродным формированием. Почему? Немецкая кавалерия всегда была «тяжелой» (в металлических доспехах), прямолинейно-ударной, громящей: в этом ее большое отличие от стремительно-отчаянной русской конницы, особенно от полуанархической, казачьей. Как атаковали врага немцы? Неслись на противника тяжелой громадой, не считаясь с пулеметным и артиллерийским огнем, сокрушали противника своей мощью, имея при этом большой урон. А буденновская лава, нарвавшись на опасное, губительное сопротивление, сразу растекалась, как ртуть, уходила вправо и влево от вражеского огня, от контрудара, откатывалась, исчезала. Но лишь для того, чтобы через час-другой собраться в условном месте и изготовиться к новому броску, используя новую обстановку. Это была гибкая, сложная тактика, основанная на давних традициях, на землячестве, на взаимном доверии. Полупартизанщина, к которой дисциплинированные немцы никак не могли приспособиться. Ни в одном роде войск интуиция, пожалуй, не имеет такого значения, как в кавалерии. Тяжелая немецкая конница не смогла приспособиться к новым условиям и прекратила свое существование раньше, чем кавалерия в вооруженных силах других стран. Германия развязала вторую мировую войну, имея лишь одну кавалерийскую дивизию и несколько охранных кавалерийских частей и подразделений.

Внимательный читатель помнит, вероятно, как весной двадцатого года я приезжал в Новочеркасск, чтобы навестить могилу своей жены Веры и проинспектировать по просьбе Щаденко запасный кавалерийский полк, готовивший пополнение для Конармии, выдвигавшейся тогда с Северного Кавказа к Днепру, навстречу белополякам. Три эскадрона в этом полку были укомплектованы лихими вояками, донскими казаками, добровольно сложившими оружие перед Красной Армией. Обучать этих мастеров боя было нечему, только бы порядок наладить. А четвертый эскадрон состоял из немцев-крестьян: все среднего возраста, осанистые, степенные, медлительные. И кони под стать хозяевам — тяжелые ломовики. Трудно было представить этот эскадрон в стремительной казачьей лаве. Я посоветовал командиру запасного полка немецкий эскадрон не дробить, отправить его в Конармию отдельной боевой единицей. А Щаденко написал, что немцев лучше всего использовать для обороны, для несения патрульной и караульной служб, для очистки тыла от махновцев и других бандитов. Благодаря этому письму Щаденко счел меня, вероятно, специалистом по национальным формированиям, сам потом обращался ко мне за консультациями по этому поводу и направлял других товарищей.

Истины ради надо отметить, что какая-то часть немецких колонистов, особенно в Причерноморье, в районе Одессы, если не с откровенной радостью, то вполне доброжелательно встретила в восемнадцатом году кайзеровскую армию, оказывала помощь германскому командованию. А предусмотрительная германская разведка позаботилась о том, чтобы создать в немецких поселениях густую законспирированную агентурную сеть, которая в свою очередь протягивала щупальца по всей Советской стране. Наши контрразведчики в двадцатых — тридцатых годах не раз выявляли и обнаруживали такие щупальца, но, как стало ясно потом, вскрыли далеко не всю агентурную сеть. Это тоже нельзя не учитывать.

А что впереди? Могут ли гитлеровцы рассчитывать на поддержку немцев Поволжья? Почему бы и нет? Не всех, разумеется, но какой-то части. Вполне. Могут они высадить там, на Волге, крупный десант и, опираясь на местное население, пополняться за счет его, удерживать значительную территорию, перерезать наши важнейшие коммуникации, железные дороги и Волгу, по которым шел с юга на фронты в центр страны основной поток горючего? Из Азербайджана, с Северного Кавказа. Это же вопрос жизни и смерти! Увы, риск имелся. И очень большой. На карту ставилась судьба наших вооруженных сил. А выход? Разумнее всего, думал я, спокойно эвакуировать немецкие семьи с Волги, не ущемляя их ни морально, ни материально, в глубинные районы страны, за Урал, куда, кстати, эвакуировались жители многих прифронтовых областей. Не выставляя при этом наших русских немцев врагами и не наживая тем самым действительных врагов в их лице.

Все вроде бы правильно, однако меня тревожило, что заниматься немецкими делами, по словам Сталина, поручили Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Страшно было представить, сколько дров он наломает, как достанется от него нашим немцам, и правым, и виноватым, без скидки на пол и возраст, сколько будет горя, слез, напрасных смертей.

Все вроде бы правильно, однако меня тревожило, что заниматься немецкими делами, по словам Сталина, поручили Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Страшно было представить, сколько дров он наломает, как достанется от него нашим немцам, и правым, и виноватым, без скидки на пол и возраст, сколько будет горя, слез, напрасных смертей.

Каждый деятель из ближайшего окружения Сталина отвечал за определенный участок партийной, государственной работы и, кроме того, нес этакую неофициальную, морально-политическую, что ли, нагрузку. Михаил Иванович Калинин, ставший главой нашей страны, нашим президентом, еще весной 1919 года, словно бы олицетворял преемственность ленинского дореволюционного и послереволюционного руководства с теперешним, сталинским. И вообще, дорогой наш Михаил Иванович был сплошным символом, народным фасадом государства рабочих и крестьян. Ведь он сам тверской крестьянин, не порывавший связи с деревней (даже член колхоза), он же питерский пролетарий с двадцатилетним стажем, он же революционер, полтора десятка раз подвергавшийся при царе арестам. Вот вам неразрывный союз рабочих и крестьян, вот вам олицетворение серпа и молота, кои украшали герб. Вячеслав Михайлович Молотов — он ведь тоже из старой большевистской гвардии, живое свидетельство того, что нынешнее руководство прочно связано с прошлым. К тому же Молотов имел чудесную способность понимать и воспринимать замыслы Сталина, верить в них, как в свои собственные, не колеблясь осуществлять на практике.

Далее — Андрей Андреевич Андреев, добросовестный, в меру инициативный работник, партийный функционер, как называли таких товарищей германские коммунисты. В свое время замечен и выдвинут был Владимиром Ильичом во время дискуссии о профсоюзах. Два года трудился непосредственно с Лениным, затем с Дзержинским. Представитель среднего возраста — разве это не преемственность в руководстве партии!

Андрей Александрович Жданов, дворянин, интеллигент, корнями уходящий в глубину отечественной истории. Члены Политбюро, правительства — это не случайные люди, не перекати-поле в степи, а дети наших народов. К тому же Жданов знаток поэзии (и это действительно так), разбирался в музыке, мог сам исполнить на рояле нечто серьезное, из классики. В противоположность, в разнообразие ему — человек из низов — Семен Михайлович Буденный, способный развернуть мехи баяна или по-казацки рвануться в пляс. Он и Климент Ефремович понятны, близки крестьянской и рабочей массе, оба олицетворяли силу Красной Армии, были свидетелями того, как Иосиф Виссарионович вместе с ними создавал и выращивал советские войска.

Говорю об этом лишь для того, чтобы стало ясно, какой странной фигурой в ближайшем окружении Сталина являлся Лазарь Моисеевич Каганович. Гражданин без прошлого. С моей точки зрения — и без будущего. Это был какой-то сгусток жестокости, все, что поручалось ему, он выполнял самыми крайними способами, не щадя людей. Более того, я считаю: он был в нашем руководстве генератором жестокости, постоянно своим примером поднимая ее уровень, подталкивая членов Политбюро и самого Сталина на самые крутые меры. Есть же политические приговоры, по которым все, от Сталина до Крупской, соглашались с формулировкой «выслать из страны» и лишь Каганович с Мехлисом писали — «расстрелять». При всем том Каганович почему-то очень не любил немцев. Пострадал, что ли, от них в свое время, как Троцкий от казаков?..

Говорю об этом лишь для того, чтобы стало ясно, какой странной фигурой в ближайшем окружении Сталина являлся Лазарь Моисеевич Каганович. Гражданин без прошлого. С моей точки зрения — и без будущего. Это был какой-то сгусток жестокости, все, что поручалось ему, он выполнял самыми крайними способами, не щадя людей. Более того, я считаю: он был в нашем руководстве генератором жестокости, постоянно своим примером поднимая ее уровень, подталкивая членов Политбюро и самого Сталина на самые крутые меры. Есть же политические приговоры, по которым все, от Сталина до Крупской, соглашались с формулировкой «выслать из страны» и лишь Каганович с Мехлисом писали — «расстрелять». При всем том Каганович почему-то очень не любил немцев. Пострадал, что ли, от них в свое время, как Троцкий от казаков?..

Когда состоялся у нас первый громкий процесс о вредителях по так называемому шахтинскому делу? В конце двадцатых годов? Были арестованы немецкие специалисты, и Лазарь Моисеевич, в ту пору член ЦК и секретарь ЦК партии, буквально слюной исходил от радости. Получите, мол, свое, пивохлебы-сосисочники! Восторгался выступлением на пленуме ЦК (1928 год) А. Рыкова, который заявил по поводу упомянутых арестов: партия должна подчинять те или иные процессы вопросам политики, а не руководствоваться абстрактным принципом наказания виновных по справедливости, к вопросам об аресте нужно подходить не столько с точки зрения интересов уголовной практики или принципа справедливости, сколько с точки зрения нашей большой политики.

Вот тут я, Лукашов, никогда не был согласен с политиканами. Только законы государства, а не мнение какой-то группы людей могут определять порядок в стране. Иначе — произвол или анархия. Впрочем, произвол и анархия часто бывают как раз и нужны оппозиционерам, каким-то формальным или неформальным объединениям, для достижения своих, как правило, узкокорыстных, целей. Такой, значит, была точка зрения Рыкова и восхищающегося его словами Кагановича. Вот, значит, когда и кем откровенно и цинично высаживались, лелеялись ростки беспринципности, беззакония, насилия, которые пышно расцветут потом в тридцатых и сороковых годах, особенно при Гершеле Ягоде. А те, кто пестовал всходы, ростки жестокости, разве они не несут ответственности за то, что они насадили и вырастили на своих участках, прикрываясь всегда спиной общесоюзного «садовода» Сталина?2

Много выступлений Кагановича я слышал, и главное впечатление такое: он всегда призывал к уничтожению, к разрушению, к пролитию крови. И, знаете, что было особенно ужасно? Я мог понять Троцкого, любой ценой добивавшегося своих целей — хоть весь русский народ извести, но достигнуть своего (понять, но, разумеется, не принять). Я мог уразуметь, чего и как добивается Сталин (хотя не всегда был солидарен с ним). По крайней мере, ясно было, за что сражается тот или другой, во имя чего губит своих противников. А Кагановича понять я не мог. Он готов был уничтожать всех: немцев, русских, украинцев, своих соплеменников — кого угодно. У него, как и у Мехлиса, спрашивали: почему же такое гонение на евреев, ведь ты сам еврей! Но и тот, и другой высокомерно отвечали, особенно Мехлис: я не еврей, я — коммунист! Какая-то даже более страшная сила, чем сионизм, стояла за ними, заставляя их действовать несообразно с общечеловеческими понятиями.

Еще задолго до войны Каганович составил, подписал и разослал по всей стране директиву, в которой говорилось, что религиозные организации, в том числе православные и католические церковные советы, синагогальные общества, мусаваллиаты и все другие, подобные им, являются в нашей стране легально действующей контрреволюционной силой, которая имеет влияние на широкие массы… А что значило подобное заявление в то время? Ясно: с организованной контрреволюцией борьба ведется на уничтожение, оправданы любые меры против церковников. Если сразу после революции такая борьба велась стихийно, то в дальнейшем Каганович обосновал и поощрил ее официальным декретом. Прозвучал новый сигнал к разрушению храмов, мечетей, синагог. Даже сам Сталин ничего не мог противопоставить ультрареволюционной деятельности Кагановича, которая находила поддержку не только среди еврейской молодежи, но и вообще среди сельской и рабочей молодежи, рвущейся к конкретным, ощутимым делам. А самое простое и ощутимое — это разрушение. Самое доступное — не создавать новое упорным трудом, а совершать видимость деятельности, оплевывать, охаивать то, что было раньше. А ведь при этом охаиватели унижают твоих предков, твоих родителей, тебя самого, подрываются твои корни. Ты теряешь уважение к своему народу, к самому себе. И становишься рабом тех, кто организует и направляет это охаивание. Увы, юность всегда экстремальна, нетерпелива, не отягощена знаниями, легко воспламеняется и нацелена отнюдь не на созидание. Благодатная почва для критиканов, ниспровергателей, горлопанов и карьеристов.

В узком кругу Лазаря Моисеевича называли частенько Кабан Моисеевич. Не только за плотно-звериное телосложение, за щетинистые усы не только потому, что родился он в селе Кабаны где-то неподалеку от Киева, но главным образом потому, что он с глухой и слепой целеустремленностью, как разъяренный тяжеловесный кабан, напрямик стремится к цели, круша все, что можно сокрушить на своем пути. Но как настоящий кабан огибает все же при этом стволы деревьев, так и Лазарь Моисеевич достаточно умело огибал непробиваемые препятствия. Он, например, никогда и ни в чем не выступал против Сталина. И в то же время Иосиф Виссарионович вынужден был считаться с ним и с Мехлисом. Может, опасался казаться менее революционным, чем они? Или какие-то сверхмощные силы стояли за ними, не позволяя Сталину убрать их с пути, даже если они допускали серьезные ошибки и срывы.

С апреля 1930 года по март 1935 года Лазарь Каганович возглавлял московскую партийную организацию, по существу, был полным хозяином столицы и даже столичной области. У Сталина тогда имелось много забот, шла борьба за власть, поэтому Каганович оставался бесконтрольным и творил, что хотел. И натворил. Целенаправленно уничтожался исторически сложившийся облик Москвы.

Деятельный «кабан» шел напролом, плевать ему было на прошлое и настоящее столицы — ничто не связывало его с этим городом, кроме каких-то особых, лишь ему известных интересов. Вот некоторые из его «деяний». По предложению Кагановича или с его разрешения, была уничтожена часть бульваров Садового кольца, были снесены Сухарева башня. Красные и Иверские ворота (последние — с часовней), разобрана Триумфальная арка. А главное — разрушен великолепный храм Христа Спасителя, на месте которого Каганович вознамерился воздвигнуть памятник себе, своему правлению: создать гигантский Дворец Советов с залами на двадцать пять тысяч кресел и стульев. Но Вышние силы посмеялись над ним, образовав там яму, бассейн. Лишь восшествие на столичный партийный престол Н.С. Хрущева в 1935 году спасло Москву от дальнейших разрушений. Ведь Каганович замышлял не только снести ГУМ (якобы для расширения Красной площади), но уничтожить и сам Кремль, вместе с его церквями. Вот простор-то был бы для новостроек!3

Я тогда говорил Сталину: в каждом городе, а тем более в Москве, первым секретарем и городским головой обязательно должен быть уроженец данного города, любящий его, болеющий за него. Но нет, повсюду, по всей России лезли, пробивались к руководству чужие люди со своим уставом. Политики, а не радетели.

Извинившись за отступление, возвращаюсь к патологической жестокости Кагановича. Как забыть январь 1933 года, когда Лазарь Моисеевич выступил на Объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) и напрямик заявил: мало мы, товарищи, расстреливаем! По мере роста успехов социализма классовая борьба обостряется. Да, обостряется, враг оказывает сопротивление, брызгая ядовитой слюной. А мы либеральничаем с врагами. Особенно на местах. В судебных органах установилась порочная практика, дают преступникам срок не по высшему пределу, часто даже по низшему. Чистить надо судебный аппарат, укреплять его такими товарищами, которые справедливо и безжалостно будут карать всех врагов.

Это была критика, направленная в значительной мере в адрес Генерального секретаря партии И.В. Сталина, обвинявшая его в мягкости по отношению к классовому противнику, подстегивавшая, толкавшая к более крутым действиям. С одной стороны, неприятно было выслушивать Иосифу Виссарионовичу такие слова перед XVII съездом партии, на котором различные противники хотели дать ему отставку, а с другой — подобная критика была ему даже на пользу. Ах, он слишком мягок и либерален?! Ну, не обессудьте!

В достаточной мере зная характер Кагановича, его «истребительные» методы, я имел все основания опасаться, что в отношении русских немцев Лазарь Моисеевич поступит особенно круто. И ненависть его к немцам сыграет роль, и военная обстановка в этом отношении для него выгодна, он ею воспользуется. Все это я держал в уме, вырабатывая и обосновывая свою позицию. Конечно, большая концентрация лиц немецкой национальности на ограниченной территории могла привести к нежелательным эксцессам. Среди немцев, особенно среди шаткой, неустоявшейся молодежи, могли оказаться лица, склонные поддержать гитлеровцев. Значит, на всякий случай надо вывезти немцев Поволжья в глубь страны, при этом ничем не ущемляя их, ничем не выделяя среди всех других, эвакуируемых с запада. Но, как выяснилось, Лазарь Моисеевич имел иной взгляд на эту проблему.

Я был готов к подробному разговору с Иосифом Виссарионовичем. На всякий случай подготовил и справку, умещавшуюся на одной машинописной странице. Однако Сталин занят был другими многочисленными делами, слишком уж напряженное было время, битва шла за Смоленск. Мне позвонил Поскребышев:

— Товарищ Лукашов? Товарищ Сталин просил узнать, какие материалы у вас о немцах Поволжья?

Я ответил. А он:

— Вопрос о чрезвычайных мерах по обеспечению безопасности тыла, в том числе о выселении немцев из европейской части страны, будет рассматриваться сегодня. Нужны ваши соображения. Машину высылаю. — Поскребышев, напомню, обладал редким даром, он точно передавал не только содержание, но и тон, которым говорил по тому или иному поводу Сталин, каким было дано то или иное указание. Опытные люди сразу понимали, для чего их вызывают в Кремль, будут хвалить или предъявлять претензии. Мне все было ясно. Уточнил только:

— Докладывает Каганович?

— Да, его предложения на столе.

— Военнослужащих-то он хоть не касается?

— Ждут ваших соображений, — сухо ответил Поскребышев.

На обсуждении я, как обычно, не присутствовал. Да и было ли оно, обсуждение-то?

Через несколько дней, уже в августе, мне стал известен специальный Указ Президиума Верховного Совета СССР о ликвидации АССР немцев Поволжья. Для предотвращения диверсионных актов в стратегически важном районе. Сам этот указ не вызвал у меня возражений, он был продиктован военной обстановкой. Но ведь одно дело — принятие закона, а другое — его исполнение, которое зависит от многих условий, в том числе и от конкретных исполнителей. Принимался указ без детализации, и этим, естественно, воспользовался Кабан Каганович. Немцы были не просто эвакуированы, как предлагал я, а выселены (между статусом эвакуированных и высланных очень большая разница) — частично в Сибирь, а главным образом в северные, глухие районы Казахстана, где впоследствии начнется разработка целинных земель. Кроме того, по инициативе главного исполнителя указа Кагановича, многие немцы, «подозреваемые в шпионаже» (а заподозрить можно кого угодно!), были отправлены в лагеря на Печору. Но самое мерзкое и глупое, на чем настоял Каганович, — отчисление немцев из действующей армии. Это и оскорбление патриотов, коммунистов, готовых сражаться за Советскую Родину, и ослабление наших вооруженных сил (что ни говори, а немцы всегда были хорошими, дисциплинированными, стойкими вояками!). И еще, бросая в губительные сражения массу советских людей различных национальностей, мы при этом вроде бы специально спасали только наших немцев. Они, конечно, были отправлены на трудовой фронт, работали в тылу, но это все же не передовая, не гибельные атаки… Сей парадокс был осознан и частично исправлен лишь тогда, когда у нас появилось много пленных германцев, когда возник Комитет Свободной Германии. Так получилось, что многие пленные стали вроде бы нашими союзниками в борьбе с Гитлером, а свои советские немцы находились на положении ссыльных.

Коллизии возникали вообще поразительные. Указ-то (с кагановичевским акцентом) был принят, но по партийной линии никаких разъяснений не последовало. Многие немцы-коммунисты, оказавшись в ссылке, оставались членами партии, платили взносы. Ссыльные — с партийными билетами… Вот как бывает!

Побаливала тогда моя совесть. Почему я не добился встречи со Сталиным, не изложил решительно свою точку зрения? Против таких политиков, как Каганович, надо действовать одним способом — таран на таран! Но я, увы, нередко уступал таким, как он: иногда по мягкости характера, иногда недооценивая важности происходящего, не придавая особого значения всяким там решениям, постановлениям. Бумага, мол. А от бумаг зависели судьбы. Надо ведь быть докой-чиновником, чтобы за каждой буквой проголосованного решения видеть, как сия буква или отсутствие ее отразится на живых людях.

В том, что с немцами Поволжья поступили абсолютно правильно, не был, на мой взгляд, полностью убежден и Иосиф Виссарионович. Он, конечно, не мог не обратить внимания на то, что немцы, каким-либо образом оставшиеся в Красном Армии, хорошо сражаются против гитлеровцев. Он, разумеется, знал, сколь добросовестно и результативно трудятся наши немцы в тылу. Особенно на строительстве алюминиевого завода на Урале, в Красногурьинске. Этот завод был очень нужен нашей военной промышленности, возводили его не только быстро, но и с хорошим качеством. И когда я предложил для морального поощрения послать строителям благодарственную телеграмму Верховного Главнокомандующего, Иосиф Виссарионович сразу же согласился. А Каганович, хоть и ощетинил свои усы, но возражать не посмел. Вот текст:

«Прошу передать рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим немецкой национальности, работающим на Базстрое, собравшим 353785 рублей на строительство танков и один миллион 820 тысяч рублей на строительство эскадрильи самолетов, мои привет и благодарность Красной Армии».

Знаю, что когда на уральскую стройку пришла эта телеграмма, там был праздничный день. Первый праздничный день за всю войну. Теперь, ради объективности, посмотрим на проблему с другой стороны. А очень ли скверно обошлись у нас с российскими немцами? Как поступали в сопоставимых случаях другие государства? О Германии даже говорить не хочется, все знают, что фашисты уничтожили, физически истребили десятки миллионов людей разных национальностей. Но это забылось, вроде бы даже простилось — на то они и фашисты. Однако я уверен, что национал-социализм в Германии жив, затаился и еще покажет себя.

А как относились к представителям противоборствующих национальностей государства, которые кичатся своей демократичностью, во многом ли отличались они от фашистов? В 1939 году, едва началась война, англичане создали особый трибунал, куда вызывались все немцы, оказавшиеся в этой стране, в том числе и выступавшие против Гитлера, бежавшие из Германии от преследования. Всех проверяли скрупулезно и дотошно, выявляя вражеских агентов и их пособников. На всякий случай немцев интернировали и отправляли в концентрационные лагеря — наиболее тяжелыми условиями отличался лагерь на острове Мэн. Но и этого англичанам показалось мало. Интернированных переправляли в Канаду, создав для них большой лагерь в Квебеке. Там было и голодно, и холодно. Интернированные подвергались оскорблениям, издевательствам. Многие не выдерживали. Пожалуй, нигде в лагерях не было столько самоубийств, как в Квебеке.

Ладно, англичан еще более-менее можно понять. Гитлеровцы бомбили их города, топили их корабли. Фашисты готовились к захвату их территории. Опасность была реальная, поэтому и упрятали англичане подальше представителей немецкой национальности. Гораздо труднее понять и оправдать действия американцев. После коварного нападения самураев на Пирл-Харбор в декабре 1941 года сенат США принял решение изолировать лиц японского происхождения, проживающих на территории страны, в том числе имевших американское гражданство. Сравним: гитлеровцы преследовали, вплоть до уничтожения, людей, имевших одну восьмую еврейской крови. Американцы пошли еще дальше — до одной шестнадцатой японской крови.

Все они (в том числе и дети, и старики) были согнаны в концентрационные лагеря, в бараки за колючей проволокой на голых унылых равнинах в пустынной местности. Только в первую очередь туда было отправлено около ста тридцати тысяч человек. Охраняли строго. Сколько осталось в живых — не знаю. А ведь на американском континенте не было боев, не было ни одного вражеского солдата, не было особой территории, населенной только японцами (как у нас немцами), не имелось, следовательно, плацдарма, выгодного для противника. Вполне можно было не томить, не гноить людей в лагерях.

Впрочем, чему удивляться: холодная расчетливость, эгоизм, насилие — характерная черта потомков первопоселенцев США, прямолинейных, упорных, неколебимо твердых в достижении целей, выгоды. Они и историю-то свою начали с великого кровопролития, с уничтожения коренного населения, индейских племен. Ну, а читатель, сопоставив наше отношение во время войны к российским немцам, гитлеровцев — ко всем инородцам, англичан — к оказавшимся в Великобритании германцам, американцев — к лицам японского происхождения — читатель пусть судит сам: где была необходимость военного времени, где звериное человеконенавистничество, где чрезмерная неоправданная жестокость.»

Привожу дополнительные ссылки для ознакомления:

Автономная Социалистическая Советская Республика Немцев Поволжья

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ В ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ И МЕСЯЦЫ ВОЙНЫ

ДЕПОРТАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР В СИБИРЬ И КАЗАХСТАН

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫ НА ФРОНТЕ И В ПАРТИЗАНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Почему исчезла и не возродилась Республика немцев Поволжья

История немцев Поволжья и их влияние на русскую культуру

***

Дополнительно: после событий августа 1941г., было выпущено Постановление ГКО по переселению немцев из других республик СССР…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № ГКО-744сс 8. 10. 1941

О переселении немцев из Грузинской, Азербайджанской и Армянской ССР

Государственный Комитет Обороны Союза ССР постановляет:

1. Переселить немецкое население из Грузинской ССР – 23580 человек, из Азербайджанской ССР – 22741 человек и из Армянской ССР – 212 человек.

2. Руководство переселением возложить на НКВД СССР. К переселению приступить с 15 октября и закончить к 30 октября т.г.

3. Переселение и расселение немцев в Казахской ССР произвести в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР за № 2060-935сс от 12.IX.41 г. – «О расселении немцев Поволжья в Казахстане» и инструкцией о порядке приемки имущества переселяемых колхозов и колхозников, утвержденной СНК СССР за № 2016-915сс от 30.VIII.41 г.

4. Постройки колхозам и колхозникам восстанавливаются в местах расселения путем предоставления готовых домов. Переселяемым, которым не будут предоставлены в местах вселения дома, выдается на постройку, а в необходимых случаях и на ремонт домов кредит по линии Сельхозбанка в размере до 2 тысяч рублей сроком на 5 лет из 3% годовых, с погашением полученного кредита со второго года после получения ссуды.

5. Перевозку переселяемых произвести по железной дороге и морским путем до Красноводска.

6. Обязать НКПС (т. Каганович), НКМФ (т. Дукельский) произвести перевозку всех переселяемых в срок с 15 по 30 октября, организовав подачу вагонов и пароходов по графику, составленному совместно с НКВД СССР.

7. Питание переселяемых в пути возложить на Наркомторг Союза ССР (т. Любимов) в пунктах по указанию НКВД СССР.

8. Медицинское обслуживание переселяемых в пути возложить на Наркомздрав СССР (т. Митерев), для чего по заявке НКВД СССР выделить медицинский персонал, медикаменты и медико-санитарный инвентарь.

9. Отпустить СНК Казахской ССР из резервного фонда СНК СССР 3 млн. рублей на прием и расселение переселенцев.

10. Возложить на председателя СНК Казахской ССР (т. Ундасынов) и секретаря КП(б) Казахстана (т. Скворцова) организацию приема, расселения и хозяйственного устройства переселяемых.

11. Отпустить по заявке СНК Казахской ССР дополнительное количество горючего (бензин) для автотранспорта, обслуживающего перевозку переселенцев.

Документальный фильм историка и краеведа , члена Совета немцев Украины Эльвиры Плесской об истории немцев Одессы, немецкой колонизации, депортации и жизни немецкой общины Одессы сегодня.

О том, как немцы 250 лет назад попали в Волгоградскую область, об основанной там колонии переселенцев, Сарептской кирхи, музее-заповеднике «Старая Сарепта» и о современной жизни немецкого меньшинства в области рассказали на телеканале «Россия 24» в программе «Жить вместе. Волгоград многонациональный»..

...немного о "нерусских" немцах и прочих европейских (и не только) предателях...

Примечание. 4

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Думаю, что более правильные цифры указаны в этом источнике - прим.Авт.

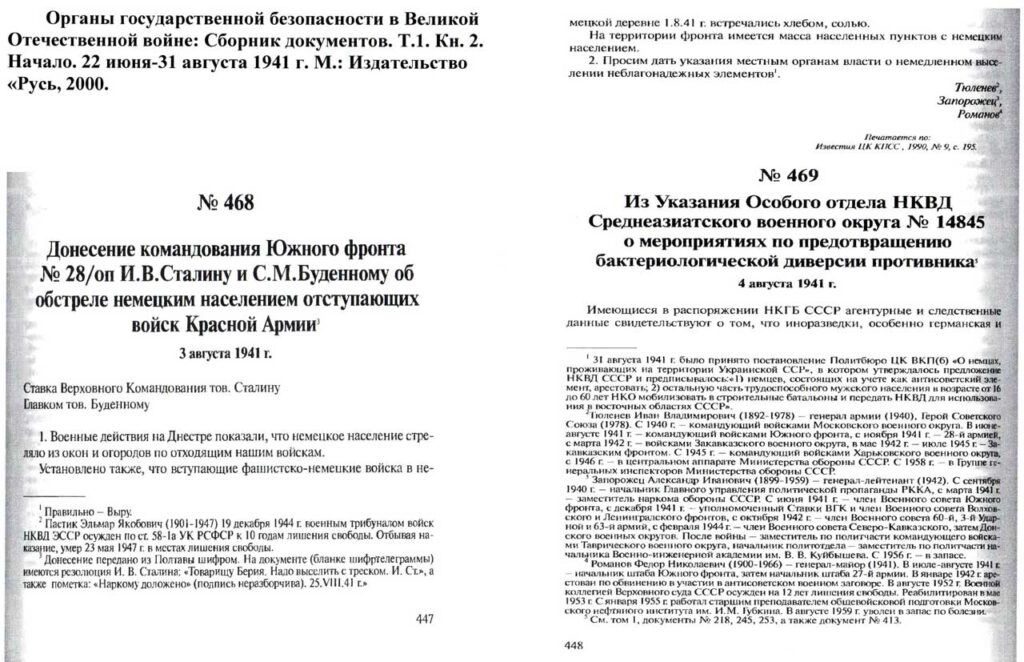

- Судя по донесению Южного фронта и резолюции Сталина на ней (я, правда, не видел оригинала), не совсем "садоводом" он был. И это мы знаем! Это к тому, что (лишь на мой взгляд) объективности и честности Лукашову (скорее писателю Успенскому), мягко говоря, не всегда хватает... Именно так " НЕ ВСЕГДА, хотя, по моему мнению, автор книги очень старается быть объективным. - прим.Авт.сайта

- Ха! Во какое прозвище для современных "$обяниных" подходит - кабаны-моисеевичи)) - прим.Авт.сайта

- На самом деле статья очень БОЛЬШАЯ, ТЯЖЁЛАЯ (во всех смыслах), НО НУЖНАЯ!!! - прим.Авт.

Почему семья певицы Анны Герман сбежала из СССР — https://russian7.ru/post/pochemu-semya-anny-german-sbezhala-iz-ss/

Единственный немец, ставший генералом Красной Армии и Героем Советского Союза. Кем он был и как воевал? — https://dzen.ru/a/YlrALseFVm_knOo5?&pulse_user_id=&