В дальнейшем русскими учёными-агрономами В.Докучаевым, Г.Высоцким [дополнительно — прим.Авт.], В.Вильямсом, П. Костычевым разрабатывается цельная система мероприятий — травопольной системы земледелия…

… После Великой Отечественной войны, в 1946 году, нашу страну постигает ещё одна беда — страшная засуха… Страна голодает. Чтобы обезопасить себя от подобных катаклизмов в будущем, 20 октября 1948 году Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) принимается постановление «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР»2, известное впоследствии, как «Сталинский план преобразования природы». Это была первая в истории человечества крупнейшая экологическая программа воздействия на климат огромной территории, призванная навсегда оградить плодородные сельскохозяйственные земли от губительных суховеев, пыльных бурь, дефицита влаги и почвенной эрозии…3

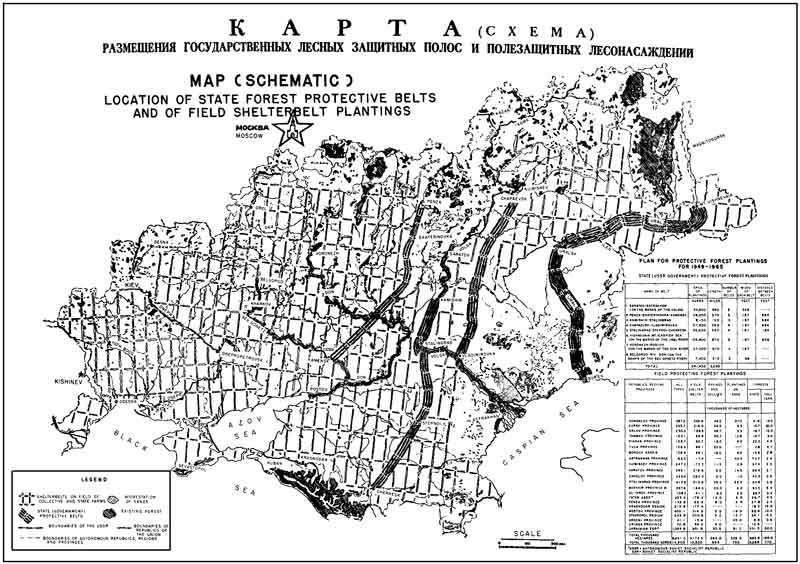

Некоторые детали потрясают воображение: План был рассчитан на 15 лет. За это время было высажено около 2 млн. гектаров лесозащитных полос, общая протяженность которых превышала 5000 км, а направление рассчитано таким образом, чтобы преградить путь юго-восточным суховеям.

Кроме этого, проводились следующие мероприятия по организации травопольной системы земледелия, упомянутой выше:

- посадка защитных лесных полос на водоразделах, по границам полей севооборотов, по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер, вокруг прудов и водоемов, а также облесение и закрепление песков;

- правильная система обработки почвы, ухода за посевами и прежде всего широкое применение черных паров, зяби и лущения стерни;

- правильная система применения органических и минеральных удобрений; посев отборных семян высокоурожайных сортов, приспособленных к местным условиям;

- развитие орошения на базе использования вод местного стока путем строительства прудов и водоемов.

Далее мы детально рассмотрим только одну из составляющих этого плана — систему государственных защитных лесных полос.

Она была разбита на восемь зон. Каждая из этих восьми зон защитных лесов состояла от 1 до 6 параллельных узких полос деревьев, шириной от 30 до 60 метров и расположенных на расстоянии 300 метров друг от друга.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО [источник]: 8 государственных полос, которые пройдут:

- по обоим берегам р. Волги от Саратова до Астрахани — две полосы шириной по 100 м и протяженностью 900 км;

- по водоразделу pp. Хопра и Медведица, Калитвы и Березовой в направлении Пенза — Екатериновка — Каменск (на Северском Донце) — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 600 км;

- по водоразделу pp. Иловли и Волги в направлении Камышин — Сталинград — три полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 170 км;

- по левобережью р. Волги от Чапаевска до Владимировы — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 580 км;

- от Сталинграда к югу на Степной — Черкесск — четыре полосы шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 300 м и протяженностью 570 км;

- по берегам р. Урала в направлении гора Вишневая — Чкалов — Уральск — Каспийское море — шесть полос (три по правому и три по левому берегу) шириной по 60 м, с расстоянием между полосами 200 м и протяженностью 1080 км;

- по обоим берегам р. Дона от Воронежа до Ростова — две полосы шириной по 60 м и протяженностью 920 км;

- по обоим берегам р. Северского Донца от Белгорода до р. Дона — две полосы шириной по 30 м и протяженностью 500 км.

Но темп работ к 1952 году замедлился. В 1956 году программа была свёрнута, хотя первоначально была рассчитана до 1965 года. И лишь когда опять случилась беда (1967 год), было решено возобновить некоторые мероприятия. Кстати, меньше всего от засухи и суховеев 60-х пострадали районы, где система продолжала по инерции функционировать.

За полвека, прошедших со времени закладки Государственных лесозащитных полос, обнаружились и некоторые промахи, допущенные при их создании. Например, при посадке использовались желуди из Белоруссии и Западной Украины, от деревьев, произрастающих в совершенно других климатических условиях. На некоторых почвах разумнее было бы использовать хвойные породы. Серьёзные промахи были и с подбором дубу сопутствующих пород. – читать полностью в источнике

Изменение климата в СССР: что хотел сделать Сталин

Засуха первого послевоенного года, вызвавшая массовый голод, стала последней каплей, переполнившей чашу терпения товарища Сталина. Сколько можно ждать милостей от природы? Нужно переделать климат, решительно, по-большевистски!

Выводы ученых

Засуха была исконной проблемой русского земледельца. Она усложнила ситуацию в начале Смуты, отравляла жизнь в Российской империи, вызвала колоссальный голод в Поволжье в двадцатые годы.

В 1928 году был найден ответ — мелиорация и высадка лесополос. На Богдинской научно-исследовательской станции в Астраханской области4 и в Бузулукском бору в Оренбуржье проанализировали собранные данные и пришли к удивительным выводам. Так, выяснилось, что одна сосна высотой 7 метров собирает на себе за зиму больше 100 кг снега и изморози, тот есть является влагоаккумулятором.

А правильно высаженная лесополоса не только прекращает эрозию почвы, задерживает суховеи, но и способствует насыщению земли влагой. Кроме того, развивается экологическое разнообразие, как флоры, так и фауны. Лесополосу нужно было сажать глубиной семь рядов в чёткой последовательности: в первом ряду шли липа и канадский тополь; во втором — ясень, клён татарский; в третьем — дуб, жёлтая акация и так далее. Кроме того, требовалось ввести травопольную систему земледелия и создавать искусственные водоёмы.

«План Сталина»

Согласно данным ЦСУ, в 1951 году по отношению к 1948 году производство мяса и сала выросло на 80 %, молока — на 65 %, яиц — на 240 %, шерсти — на 50 %. С тех же самых засеянных площадей сбор зерновых вырос на 25 % — 30 %, овощей — на 50 % — 70 %, трав — на 100 %-200 %. В стране отменили карточную систему, магазинные полки заполнились продуктами. Смерь Сталина помешала полному выполнению плана. Уже спустя месяц после его кончины Совет министров отменил работы по созданию лесополос, выращиванию посадочного материала. Лесополосы начали потихоньку вырубать на дрова 6. В прудах перестали выращивать рыбу. Сами водоёмы больше не чистили, и они начали заиливаться. В 1955 году приказом Хрущёва закрываются лесозащитные станции. Главлит изымает из библиотек и букинистических магазинов любые издания об этом проекте 7. В 1962 году в СССР мясо подорожало на 30 %, масло — на 25 %. В 1963 году началась нехватка продовольствия и было принято решение продать из госрезерва 600 тонн золота впервые после Великой отечественной войны. На валюту было закуплено за рубежом 13 млн тонн зерна. Закупка импортного зерна стала ежегодной.

Дополнительно [источник — читать полностью]:

По этому, величественному плану за 15 лет будет создано 8 крупных государственных лесозащитных полос общей протяженностью свыше 5.300 километров, на полях колхозов и совхозов будут созданы защитные лесонасаждения общей площадью 5.709 тысяч гектаров и уже к 1955 году в колхозах и совхозах будет построено 44.228 прудов и водоемов. Все это в соединении с передовой советской агротехникой обеспечит высокие, устойчивые, независящие от капризов погоды урожаи на площади свыше 120 миллионов гектаров. Урожая собранного с этой площади посевов, хватит, чтобы прокормить половину жителей Земли. Центральное место в плане занимало полезащитное лесоразведение и орошение.

Газета «Вашингтон пост» в 1948г. приводит слова генерального директора ООН по делам продовольствия и сельского хозяйства Бойд Орр, который заявил: «Темпы истощения плодородной почвы в США вызывают тревогу. Примерно одна четверть площади, первоначально занятой пахотными землями уже опустошена. Каждый год в этой стране уничтожается три миллиона тонн верхних плодородных слоев почвы». Далее газета признается откровенно: «Если холодная война превратиться в длительный конфликт, то достижения в отношении мелиорации могут решить вопрос о том, кто будет победителем».

«Одним из последствий свёртывания данного плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни, было то, что в 1962—1963 гг. произошла экологическая катастрофа, связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 года с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом.»

«…Отмечалась пятнадцатая годовщина Октябрьской революции. После торжественной части состоялся товарищеский ужин в узком кругу, проще говоря — банкет. Иосиф Виссарионович не отличался чревоугодием, не пил много вина, но любил продемонстрировать этакое широкое гостеприимство, чтобы стол ломился от яств на все вкусы, чтобы красовались батареи различных бутылок. Так было и в этот раз.

Рядом со Сталиным сидела Надежда Сергеевна в строгом темном платье. Дальше — ее подруга Полина Семеновна Молотова (Жемчужина) с Вячеславом Михайловичем. Был Ворошилов с Екатериной Давыдовной, Орджоникидзе с Зинаидой Гавриловной, Куйбышев со своей Евгенией Коган и все другие, кому полагалось присутствовать на таких мероприятиях. Обстановка дружеская, настроение радостное, подогретое соответствующим образом. Провозглашались тосты: за победу революции, за партию, за достигнутые успехи, за мудрое руководство и, разумеется, лично за товарища Сталина.

Женщины пригубливали. Некоторые основательно. Мужчины пили. Только Надежда Сергеевна каждый раз ставила свой бокал совершенно нетронутым. На это не обращали внимания, так как все было известно: она вообще в рот не берет никакого зелья. Даже с Иосифом Виссарионовичем, который по грузинскому обычаю считал, что к обеду и за ужином на столе должна быть бутылка вина и каждый, включая детей, может пить по желанию, даже с ним конфликтовала по этому поводу в первые годы совместной жизни. Хотя, конечно, в расхождениях между ними сие не было главным.

— За это нельзя не выпить.

— Ты же знаешь, Иосиф, — сдержанно произнесла она. — Тем более сейчас, за этим столом.

Ему бы промолчать, не обратить внимания, не обострять, но он был разгорячен вином.

— Почему?

— Совесть не позволяет, — голос звучал напряженно и резко.

А Сталин опять не понял, или не захотел понять, что Надежда Сергеевна взвинчена, что она на пределе. Спросил:

— При чем тут совесть?

— Пир во время чумы! — вырвалось у нее. — Сборище демагогов! Вы тут болтаете о своих успехах, изощряетесь в похвалах, превознося друг друга, а по стране стон катится от ваших мудрых решений, половина земли не возделывается, мужики в город бегут, тюрьмы забиты до отказа…

— Перестань! — оборвал ее Сталин, поняв, наконец, что началась очередная истерика. — Замолчи!

— Не хочу больше молчать! Вы разглагольствуете о свободе и демократии, а другим не даете и рта раскрыть! Люди затихли, люди запуганы, а я не могу и не буду! Вы за роскошным столом жуете утиную построму, закусываете мандаринами и рассуждаете, какой шашлык лучше, какой коньяк приятней, а в эти минуты тысячи деревенских детей умирают с голода на руках беспомощных матерей. А чтобы никто не знал об этом в столице и за границей, ваши войска оцепили районы, охваченные голодовкой, не позволяют выйти оттуда, ваши подручные сжигают вымершие деревни вместе с трупами, чтобы не осталось никаких следов. Кучка авантюристов, вот вы кто! Злобные карлики,[Действительно, все тогдашние соратники Иосифа Виссарионовича, как и он сам, были невысокого роста: Молотов, Киров, Орджоникидзе, Ворошилов, Андреев… (Примеч. автора)] связанные круговой порукой!

Сталин растерялся, но растерянность быстро сменилась гневом. Лицо стало не просто бледным, как обычно в таком состоянии, а почти белым, глаза горели яростью. Будь у него револьвер, он застрелил бы, наверно, жену. Он протянул руку, намереваясь заткнуть ей рот, но я, опомнившись, вклинился между ними, повлек Надежду Сергеевну к выходу. Она уже не могла произносить слова, они клокотали в стиснутом спазмами горле. Тело дергалось и было таким горячим, что от Надежды Сергеевны веяло влажным жаром.

Мне помогала Полина Молотова, тоже возбужденная, выкрикивавшая что-то в поддержку подруги.

Все произошло очень быстро, в считанные секунды. На дальних концах стола даже не заметили этой сцены. А кто заметил — не разобрался. Ну, а те, кто находился ближе к Сталину, сумели сохранить выдержку. И хотя настроение некоторых товарищей было испорчено, застолье продолжалось своим чередом. И тосты звучали прежние, правда, их теперь произносили те, кто сидел в отдалении.

Полина Молотова погуляла с подругой по ночному Кремлю. Убедившись, что Надежда Сергеевна более-менее успокоилась, отправила ее спать. А Иосиф Виссарионович засиделся в тот раз за столом дольше обычного. Пил коньяк, был мрачен, обдумывал что-то. Представляя, в каком состоянии он находится, какие глупости может натворить, я не уезжал, поджидая его. Предложил:

— Провожу вас.

Сталин промолчал. И вообще, пока шли до его подъезда, произнес всего лишь одну фразу, прозвучавшую как приговор:

— Она опозорила меня; она — враг!» 1

«Владимир Михайлович Бехтерев был звездой первой величины на горизонте не только российской, но и мировой медицины. Достаточно сказать, что, кроме всех прочих заслуг, он основал в 1908 году психоневрологический институт и долго руководил им. А кто из наших сверстников не помнит созданное Владимиром Михайловичем лекарство, знаменитые «капли Бехтерева», а попросту «бехтеревку»?! Именно его, человека опытного, авторитетного, который не допустит ошибку и не побоится сказать правду, решили мы с Надеждой Сергеевной пригласить к Сталину. Мнением кого-то другого Иосиф Виссарионович мог бы пренебречь, но семидесятилетний ученый Бехтерев, светило в своей области — с ним нельзя было не считаться.

Он осмотрел Иосифа Виссарионовича дважды за одни сутки. Утром и поздно вечером после работы. На кремлевской квартире. Кроме Надежды Сергеевны и меня, никто не знал о визитах Владимира Михайловича. Шоферу, с которым я ездил за Бехтеревым, не было известно, кого он доставил. И даже всеведущему охраннику Власику не назвали фамилию. Ну, а в порядочности ученого мы были убеждены, он обязан был хранить профессиональную тайну.

Заключение Владимира Михайловича было безрадостным. Неуравновешенная психика. Прогрессирующая паранойя с определенно выраженной в данный момент чрезмерной подозрительностью, манией преследования. Болезнь обостряется сильным хроническим переутомлением, истощением нервной системы. Только исключительная воля помогает Сталину сохранять рассудительность и работоспособность, но этот ресурс не безграничен. Требуется тщательное обследование и длительное лечение, хотя бы в домашних условиях. А главное — отдых, воздух, снятие психического давления, физическая закалка организма. И, разумеется, постоянный щадящий режим с учетом возраста.»«Примерно за неделю до смерти Бехтерева на моей и Сталина квартире появился Лаврентий Берия со своей сладкой улыбкой. И еще один грузин средних лет, довольно интеллигентного вида, больше я его никогда не встречал. Иосиф Виссарионович беседовал с ними за бутылкой вина. Потом второй гость ушел, Сталин и Берия остались вдвоем, разговаривали очень долго.

В отношениях между Иосифом Виссарионовичем и Лаврентием Павловичем тот момент оказался переломным. В дальнейшем Берия стал приезжать в Москву все чаще, Сталин охотно уединялся с ним.»«Не стало Берии, и всплыл вот такой факт, вернувший меня к прошлым сомнениям. Выяснилось, что перед смертью Бехтерева у него побывали Лаврентий Павлович и тот самый грузин интеллигентного вида. Они привезли ученому виноград, другие фрукты, хорошее вино. Вместе съездили в Большой театр. Владимир Михайлович был весел, охотно отведал дары солнечного Кавказа. Но сия трапеза оказалась для него последней. Об этом рассказала женщина, находившаяся тогда при Бехтереве.»

«Сельское хозяйство больше всего беспокоило теперь Сталина, членов Партбюро и вообще всех руководителей, не лишенных способности размышлять. Деревня совершенно отбилась от рук. Получив землю, мужик распоряжался ею по своему разумению, заботясь лишь о своих нуждах, не думая о том, как кормить город и армию, снабжать сырьем промышленные предприятия. Пущай, мол, государство этим антирисуется, а наше дело маленькое: чтоб в избе сыто да тепло, чтоб на базаре лишек продать, а взамен керосина приобрести, серников, сахара да одежонку кое-какую, вот и вся азбука. После долгого многовекового угнетения тешился теперь крестьянин полной свободой и независимостью.

Вообще-то положение с продовольствием в стране было вполне сносное, народ давно оправился от страшной послевоенной голодовки. Зерна хватило и людей накормить, и скот, и птицу, да еще и за рубеж продавали наш хлебушек. Например, зимой 1926-27 года продали за границу 153 миллиона пудов — подкармливали Европу в обмен на промышленные товары. Посевная площадь достигла довоенного уровня, зародилась идея освоения целины. Хлеба производилось почти столько же, сколько и до мировой войны — около 5 миллиардов пудов. А вот заготавливалось вдвое меньше довоенного уровня. Почему? Да потому, что до революции подавляющую часть товарного хлеба давали крупные помещичьи и кулацкие хозяйства: у них машины применялись, урожай был высокий. А теперь в стране насчитывалось до 25 миллионов мелких крестьянских хозяйств и они работали в основном на себя, обеспечивали собственные нужды. Редкие островки слабых еще колхозов и совхозов не могли существенно влиять на сложившееся положение.

Выход виделся только один: создавать на новой основе крупные, экономически выгодные хозяйства.

Иосифа Виссарионовича, любившего четкость и порядок во всем, раздражала и злила неуправляемость, анархичность огромной, неорганизованной, непонятной ему крестьянской массы. Она почти не зависела от партийного руководства, от государственного аппарата. Сталин даже опасался крестьянства, считая его оплотом тех деятелей, которые мечтали о реставрации капитализма в России. Иосиф Виссарионович едва сдерживал гнев, когда при нем говорили: давайте, дескать, развивать крепкие крестьянские дворы, уже теперь дающие значительную долю товарного хлеба. Чего их бояться, зажиточных семей-то? Они ведь не страшнее, не хуже городских предпринимателей, торговцев, которым дали свободу действий при НЭПе и чья инициативность помогла восстановить нашу промышленность.

— Нет и нет! — решительно возражал Сталин. — В городе мы можем противопоставить мелкому капиталисту крупное социалистическое производство, дающее девять десятых всех товаров. А крупному кулацкому хозяйству нам нечего противопоставить, кроме совхозов и колхозов, но они дают пока в восемь раз меньше хлеба, чем кулаки. И влияние их соответствующее. Главная наша помеха — кулак. Его надо убрать с дороги. ««К сожалению, коллективный труд, при всех его положительных качествах, ломает тонкую структуру крестьянского хозяйствования, переворачивает крестьянскую психологию, сложившуюся и окрепшую во многие века. В колхозе ты обрабатываешь сегодня одно поле, завтра — другое; сегодня работает на одной пощади или машине, завтра — на другой. И уже нет конечной цели, кроме заработка за сегодня, не видишь результатов своего труда. Ты свою часть поля вспахал хорошо, а другой, холява и халтурщик, плохо. Ты укрыл трактор в сарае, а холява бросил его под дождем, в грязи, несправным. Ты повозмущался раз-другой-третий, а потом и сам остыл, стал равнодушным. «Отбарабанил» свое время, выполнил задание «от» и «до», сунул руки в карман и пошел, насвистывая, гулять. Ты работаешь не на урожай, а на план, на ведомость. Колхоз заплатит. У колхоза денег не хватит — государство добавит. Продаст какое-нибудь полезное ископаемое, и подбросит.»

«И началась в деревне великая ломка, о которой мы все знаем, последствия которой ощущаются до сей поры. За три-четыре месяца произошло столько событий, что их хватило бы на десятилетия. Из сельскохозяйственного производства была изъята наиболее энергичная и работоспособная прослойка (оказавшись в далеких суровых краях, эти деловые люди быстро освоили новые места, особенно в Сибири). Вместо того, чтобы зимой готовиться к весеннему севу, крестьяне ходили по бесконечным собраниям, спорили, колебались, поддавались панике, прятали добро, гноили зерно, чтобы не валить его в общий котел.»

«Да, в нашей аграрной стране за три года было забито около десяти миллионов голов крупного рогатого скота (это почти столько же, сколько имели все США), десять миллионов свиней, семьдесят миллионов овец и коз, мы стали производить сельскохозяйственной продукции в два раза меньше, чем в голодных 1918–1919 годах. Но я считал это страшное явление временным. Больше всего меня беспокоило то, что мы потеряли почти восемнадцать миллионов лошадей, особенно молодняка — столько же, сколько за всю мировую и гражданскую войны. Была подорвана основа нашей конницы.»

«За год-два коллективизация повсюду была завершена. А потом, как и следовало ожидать, наступил голод. Вся система сельского хозяйства была нарушена, и восстановить ее на новой основе было не просто.»

«

ПРИМЕЧАНИЯ:

- "Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение..." - прим.Авт

- Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20.10.1948 № 3960 - прим. Авт.

- Обращаю внимание, что в том же 1948 году, академик В.А. Обручев написал Сталину о "возможности" т.н. "Переброски части стока сибирских рек в Казахстан, но тот не уделил проекту особого внимания. - прим.Авт

- Несколько цифр из «Истории защитного лесонасождения Астраханской области» [опыт Богдинской НИАГЛОС - читать полностью]

«В результате многолетних исследований в питомнике и в Богдинской НИАГЛОС были получены убедительные данные о возможности выращивания полезащитных лесных полос и их важном практическом значении в борьбе с засухой и пыльными бурями. Научными сотрудниками были разработаны специфические виды защитных насаждений на пастбищах, различные способы закрепления и освоения подвижных песков, а также основные положения по выращиванию защитных лесных насаждений вдоль водооградительных валов и на засоленных пойменных землях.

Система защиты лесных насаждений на орошаемых засоленных землях участка «Церковный» Богдинской НИАГЛОС состояла из тополя гибридного и охватывала 260 гектар поливной площади. В 30-летнем возрасте лесные полосы имели высоту 25 м. В марте 2007 г. высота полос достигала 30-35 м.

Защитные лесные полосы в возрасте 30 лет в облиственном состоянии снизили скорость ветра на 33 %, энергию ветра – на 55 %. Лесные полосы в весенний период повышают температуру воздуха на 0,4 – 0,6° С. Относительную влажность воздуха повышают на 2,6-4,0 %. В зоне защиты полос испаряемость с водной поверхности уменьшилась на 28-34 %.» - В некоторых источниках (пример) указаны "километры". Это явная ошибка) - площадь всей страны составляла 22.402.200 кв.км. - прим. Авт.сайта

- Кое что - и не мало - осталось. О защитной лесополосе от Каменска до Пензы - ссылка на статью - прим.Авт

- "Великий план преобразования природы", автор: Ковда В.А. - прим.Авт

Добавил к статье 3 цитаты-выдержки из книги В.Успенского. Скажу сразу: так получилось, что это т.н. отрицательные взгляды автора книги (Успенского) на те или иные действия Сталина… Но книга и тем хороша, что автор попытался передать если не все, то многие грани (и отрицательные и положительные) крайне непростых образов, таких как: того времени, политики и характера Сталина…

От себя добавлю лишь одну, на мой взгляд, важную (и для некоторых, возможно «необычную») мысль: очень многие решения Сталина и партии того времени (в том числе: индустриализация, коллективизация…), как вдруг может это показаться и странным, но способствовали, в конечном счёте, краху коммунистической идеи и системы в борьбе с капиталистической.

Мой вывод прост: борьба, в т.ч. само по себе «техногенное», «индустриальное», упорядоченное» (плановое-цифровое) развитие страны-государства (хоть и не такое «страшное», как например в нашей сегодняшней «капиталистической России» — имею в виду отношение, как минимум, к природе-экологии) с нарушением главного: уничтожения коренного уклада жизни русских людей, баланса между крестьянством и рабочими, концентрацией населения (РабОчих) в городах и т.п. — всё это «правила» тех же «капиталистов-глобалистов»…))