133-я стрелковая дивизия (1-го формирования)

133-я стрелковая дивизия начала своё формирование в 1939 году в Новосибирске.

Формирование было начато по приказу Военного Совета СибВО 8 сентября 1939 г. и завершено 25.10.1939 г. Базой формирования стало управление 78-й стрелковой дивизии и её приписной состав, проживающий в населённых пунктах Алтая и Сибири. Часть командиров и комиссаров получила боевой опыт на озере Хасан, Халхин-Голе и в Испании.

Дивизия под командованием генерал-майора Швецова В. И. выбыла на фронт 6 июля 1941г., заняла оборону на Западном фронте. В сентябре 1941 года дивизия прикрывала стык Западного и Северо-Западного фронтов в районе Андреаполя, в октябре сражалась под г. Калинин, в ноябре — под Москвой. Во второй половине ноября 1941 года противник, невзирая на огромные потери, продолжал рваться к Москве, особенно на участке Калинин — район Рузы. Немцам удалось прорвать оборону 30-й армии и создать угрозу обхода с севера основных сил 16-й армии, сражавшейся в районе Калинина, Солнечногорска, Истры. В связи с угрожающей обстановкой на правом фланге 16-й армии решением Ставки Верховного Главнокомандования на этот участок фронта, автотранспортом, дивизия перебрасывается (24-25.11.41г.) с Калининского фронта. Она с ходу вступает в бой на Рогачевском шоссе и останавливает наступающие здесь фашистские войска, нанеся им большие потери. Приход такой боевой дивизии значительно усиливает оперативную группу генерала Захарова.

Дивизией командовали:

- Швецов, Василий Иванович (15.09.1939 — 10.12.1941), комбриг, с 4.06.1940 генерал-майор

- Иовлев, Сергей Иванович (11.12.1941 — 12.12.1941), полковник

- Захаров, Фёдор Дмитриевич (c 13.12.1941), генерал-майор

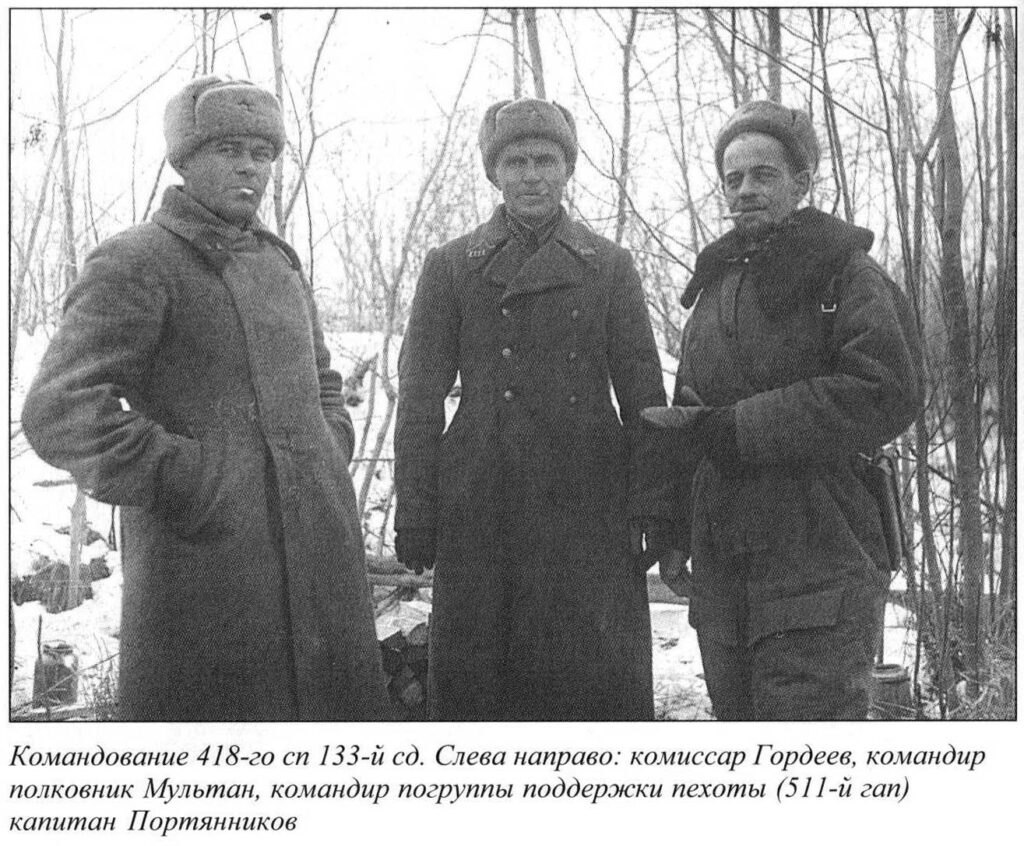

Ф.Д. Захаров и А.В. Чапаев (сын легендарного начдива, командир противотанкового дивизиона 5110-го гап в период боев на Рогачевском шоссе). Фотография сделана в начале 1942 г., когда генерал Захаров стал командиром 133-й сд

по материалам http://zima1941.ru/rogachevskoe_shosse.html

В последних числах сентября 133 стрелковая дивизия была срочно переброшена на Калининский фронт. Немцы, не надеясь взять Москву лобовой атакой со стороны Смоленска, решили охватить ее в кольцо и нанести фланговые удары с севера и юга. Подтянув тылы и проведя перегруппировку сил, в конце сентября они нанесли свои удары в направлении Калинина и Тулы. На отражение северного флангового удара была и брошена 133 Новосибирская дивизия. В эшелон грузились в Вязьме. За день до этого немецкий самолет удачным попаданием взорвал стоящий на путях эшелон со снарядами, и станция Вязьма была разрушена до основания. Ехали через Сычевку, Ржев, Торжок. В первых числах октября разгрузились на железнодорожной станции Пено недалеко от истока Волги. По раскисшей от дождей дороги приехали в заданный лесисто-болотистый район и начали копать землянки. Дивизия сразу ввязалась в бои, действовала удачно и приостановила наступление немцев. Надо сказать, что нашей дивизии очень повезло; через несколько дней после нашего ухода из-под Издешкова начав наступление на Москву, немцы нанесли решительный удар к востоку от Смоленска, разбили и пленили наши 16-ю и 24-ю армии. По-видимому, такая же участь ожидала и нас. Противник в течение нескольких дней занял Вязьму, Гжатск, Можайск и к середине октября вышел на ближние подступы к Москве.

Недолго пришлось нам повоевать в этих красивых Селижаровских лесах. В середине октября немцы подошли к Москве, и нашу дивизию решено было перебросить на защиту столицы. В большой спешке мы вышли к станции Кувшиново и погрузились в эшелон. Когда наш поезд со штабом дивизии вышел в Лихославле на Октябрьскую железную дорогу, оказалось, что к Москве проехать нельзя, так как Калинин накануне был взят немцами. Попытались проехать на север, чтобы через Бологое выехать на Савеловскую железную дорогу. Оказалось, что немцы уже в Бологое, и Октябрьская железная дорога перерезана. Эшелон заметался, оказавшись в западне. Надо сказать, что первые эшелоны нашей дивизии со стрелковым полком, усиленным артиллерией, успели проскочить к Москве.

В эти тяжелые дни, когда враг рвался к Москве, Верховный Главнокомандующий Сталин отдал суровый приказ: «Ни шагу назад». За сдачу населенного пункта без приказа командир с комиссаром части подлежали расстрелу. Об этом мы узнали потом, а пока не получая никаких указаний свыше Швецов решил разгрузиться в Лихославле.

17 октября дивизия вышла к Калинину и завязала бои с немцами на северной окраине города. Управление тыла дивизии разместилось километрах в десяти от Калинина в деревне на берегу Тверцы. Вдали в дыму пожарищ виднелся город, и оттуда доносился гул артиллерийской канонады. Рядом с деревней виднелись фермы взорванного железнодорожного моста. Деревня и соседний лес были забиты беженцами. Иногда немцы из дальнобойных орудий обстреливали нашу деревню: разрушили мост через реку Тверцу, один снаряд разорвался рядом с домом, где мы разместились, разрушил хлев; но из нас никто не пострадал.

Более месяца дивизия вела непрерывные бои у стен Калинина. Зима в том году легла рано, в первых числах ноября выпал обильный снег, и установилась санная дорога. От холода мы не страдали, нам выдали полушубки, валенки, ватные брюки, теплые шапки. Для «сугрева» ежедневно получали «сталинский паек» — сто грамм водки.

23 ноября дивизию опять перебрасывают под Москву. Для перевозки личного состава и артиллерии подавался фронтовой автотранспорт, а конский состав нужно было провести своим ходом к городу Дмитрову. Эта задача и была поручена мне и помощнику начальника 5-го отделения Бойко. Это была нелегкая задача: лошадей было около трех тысяч, солдат-коноводов — около трехсот человек да санный обоз. Путь был неблизкий — около двухсот километров на юг вблизи линии фронта. Главную опасность представляла немецкая авиация, которая, заметив нашу колонну, могла легко ее уничтожить. И вот мы двинулись в путь, растянувшись более чем на километр. Ехали окружным путем на Кимры, откуда повернули на Дмитров вдоль канала Москва-Волга. Двигались ночью, проселками, лесами. Нам везло, погода была пасмурная с низкой облачностью, нелетная, и 1-го декабря без всяких потерь мы прибыли к Дмитрову. Оставив обоз в лесу, я нашел райвоенкомат, где надеялся узнать месторасположение нашей дивизии, но там никого не застал, только беспорядок да бумаги, разбросанные по полу. Город, обстреливаемый немецкой артиллерией, горел, его бомбили немецкие самолеты, наши зенитки отвечали им огнем. Видневшаяся на другом берегу канала Яхрома была занята немцами. Мы оказались на самом переднем краю нашей обороны. Никто из командиров частей, оборонявших город, не мог сказать нам, где находится 133-я стрелковая дивизия. Мы быстро покинули Дмитров и, отойдя километров на двадцать к востоку по направлению к Загорску, остановились в большой деревне Алешино. Здесь на следующий день нас и нашел помощник начальника штаба дивизии Левченко. Когда я, приехавши на командный пункт, доложил командиру дивизии Швецову о благополучном прибытии лошадей и обоза, он поцеловал меня и сказал своему ординарцу: — Гриша, налей доктору водки. В дальнейшем я получил много орденов и медалей; но этот поцелуй комдива и полстакана водки я считаю самой моей большой и лучшей наградой в Отечественной войне. Дело в том, что высшим начальством уже было принято решение о расформировании нашей поредевшей в боях дивизии и передачи всего личного состава в другую дивизию. Когда же было доложено, что конский состав и обоз полностью сохранен, нашей дивизии был оставлен ее прежний сто тридцать третий номер, и вскоре она была переименована в 18-ю гвардейскую. Дивизия была хорошая, боеспособная, недаром ее бросали на наиболее опасные участки в битве под Москвой. Большая заслуга в этом принадлежит командиру Швецову. Вскоре он ушел от нас на повышение, командовал корпусом, армией, отличился в боях за Великие Луки и Новосокольники. После войны в звании генерал-полковника командовал войсками в Порт-Артуре и Дальнем. Лет десять тому назад я узнал, что он умер от инфаркта сердца.

6-го декабря началось наступление советских войск под Москвой. Наша дивизия в составе 1-ой ударной армии наступала из района южнее Дмитрова на Солнечногорск. Здесь я впервые увидел жестокое лицо войны: дымящиеся пепелища деревень, обездоленный люд, оставшийся зимой без крова, разбитые, искореженные танки и автомашины и трупы, много трупов своих и врагов. Как поленья дров они в причудливых позах валялись в снегу по обочинам дорог, а некоторые лежали и на дороге, и автомашины давили их колесами. Надолго осталась в памяти одна печальная картина. Мы работники дивизионного тыла ехали на грузовой машине вслед за наступающими войсками. Вечерело. Падал легкий снег. Проезжая какую-то сожженную деревню мы увидели ребенка, сидевшего на бревне у сожженной избы. Мы остановили машину, и подошли к нему с Гниленко. Он был совсем маленький, лет четырех. В рваной шапчонке, укутанный в какую-то женскую куцевейку, он горько плакал, а в деревне не видно было ни души. Мы спросили: «Где твоя мама?»; но он ничего не ответил и продолжал плакать каким-то кошачьим, осипшим голоском. Так мы и не смогли добиться от него ни одного слова. Видно, он сидел здесь давно, так как голова и плечи его были покрыты слоем снега. По дороге двигались автомашины, проходили обозы, и никому не было дела до несчастного покинутого ребенка. Было невыносимо жаль его; но что мы могли поделать? Скориков сигналил из кабины машины, торопил, и мы должны были ехать выполнять свою задачу.

Немцы упорно сопротивлялись, и каждую пядь земли приходилось брать с боями. Настроение было приподнятое, бодрое. Впервые за пять с половиной месяцев мы наступали; но я тогда понял, что наступать значительно тяжелее, чем отступать. Все населенные пункты были сожжены и разрушены войной, отдохнуть и обогреться было негде, и спать приходилось вповалку или чуть ли не стоя в какой-либо уцелевшей избе, полностью набитой людьми.

Вскоре после начала наступления в середине декабря нашу дивизию опять перебросили с северного на южный фланг наступающего Западного фронта. Мы погружались в эшелон на станции Крюково недалеко от Москвы. Здесь мне удалось помыться в местной бане. В своем свитере я обнаружил такое огромное количество вшей, что ужаснулся и удивился, что они меня не съели, а главное — я даже не помню, чтобы у меня чесалось тело. Свитер пришлось оставить в бане. Москву проезжали вечером. Во время короткой остановке на Ленинградском вокзале я вышел на Комсомольскую площадь. Москва казалась каким-то мертвым, пустым и темным городом. Нигде не видно было ни огонька, ни людей. Только патрули часто останавливали и проверяли документы.

Разгрузившись в Серпухове, дивизия, вошедшая в состав 49-ой армии, сразу же была брошена в бой и вела наступление на Калугу. Это был тяжелый зимний поход от Серпухова до Юхнова; но, к сожалению, многое трудное и интересное в моей памяти не сохранилось. Вспоминается одна ночь перед Новым годом где-то в районе Детчино, когда мы на грузовой машине двигались на запад. Дорога была занесена сугробами, и мы, выбиваясь из сил, расчищали ее от снега и толкали машину с большим трудом, одолевая каждый метр.

Новый 1942 год встретили в какой-то небольшой деревне. По соседству с домом, где мы остановились, полуразрушенная хата была полностью набита трупами немцев. После взятия Калуги дивизия ненадолго задержалась на рубеже Кондрово — Полотняный завод, в середине февраля форсировала реку Угру и взяла Юхнов. Немцы укрепились на реке Ресса, и все попытки выбить их оттуда успеха не имели. Почти в течение месяца велись кровопролитные бои. Ежедневно в дивизию поступал на пополнение людской состав и сразу же необстрелянный и необученный бросался в бой, в котором немцы хладнокровно, почти не неся потерь, расстреливали его из пулеметов и минометов. Все, начиная от командира взвода до командира дивизии, понимали бессмысленную нелепость этой бойни, но ничего не могли поделать. Приказы поступали сверху от командования армией, фронтом, от Сталина. «Вперед в атаку! За Родину! За Сталина!», который не жалел людей и безжалостно посылал их на ненужную смерть, и так было по всему Западному фронту. Наконец в начале марта дивизия перешла к обороне, оседлав Варшавское шоссе. Сперва управление тылом дивизии разместилось в полуразрушенном Юхнове, находившемся в четырех километрах от линии фронта; но город ежедневно обстреливался немцами, поэтому вскоре мы переместились километров на пять к востоку и расположились в деревне Колыхманово на берегу Угры. Рядом находился большой мост, и немцы часто бомбили его с самолетов и обстреливали из дальнобойных орудий. Снабжение войск к этому времени значительно ухудшилось. Питание было довольно скудным, приходилось ходить с подтянутыми животами. Несколько выручала конина. Я сначала брезговал есть конское мясо; но однажды в ветлазарете меня угостили вкусными котлетами, и только после я узнал, что они были приготовлены из конины. Потом я привык к конскому мясу, и ел его охотно. Кони, наши боевые друзья во время войны сослужили нам службу не только по своему прямому назначению как средство передвижения и тягловая сила, но и как средство питания. Во время нашего стояния в Юхнове автотранспорт, направлявшийся в Москву, загружался трупами убитых лошадей, из которых на Московском мясокомбинате в котлах под большим давлением готовили мясные консервы, поступавшие на довольствие войск. Было много случаев, когда наши войска, попав в окружение, спасались от голода только тем, что ели мясо своих лошадей. Сталин издал приказ, по которому за всякое хищение продовольствия военные подлежали расстрелу. Один их шоферов нашей дивизионной роты украл несколько килограммов сахара и был расстрелян. На расстрел было приказано явиться всему личному составу тыла дивизии. Я — не любитель таких зрелищ и под каким-то предлогом не пошел к месту казни. Мой порученец Ляховский рассказывал, что зрелище было очень тяжелое. Осужденный рвал рубаху на груди, плакал, просил пощадить его, говорил, что у него малые дети и выл каким-то диким голосом, пока его не пристрелили. В конце зимы очень плохо стало с фуражом. Началась бескормица, истощение и падеж лошадей. Все мои усилия были направлены на спасение лошадей от голода. Тыловой район был опустошен войной, деревни сожжены, население ютилось в землянках. Мы с трудом добывали солому, иногда приходилось раскрывать соломенные крыши. Запомнилось, как я ездил к начальнику тыла 49-ой армии генералу Антипенко с просьбой выделить хоть немного фуража. Это был украинец, когда-то служивший в Буденовской армии. Когда я пристал к нему: «Товарищ генерал! Дайте хоть немного овса, кони дохнут», он в сердцах сказал мне: «Ну шо я тебе дам, ну шо я тебе дам, коли в моих складах горобцы е..ся?!» Оставалось только надеяться на зеленую траву весной. Так как в нашей дивизии с лошадьми было лучше, чем в других, и падеж был незначительным, я получил в приказе по армии благодарность и награду — карманные часы.

В начале апреля, когда растаял снег, и установилась теплая погода, мы перешли из деревни в соседний лес в землянки. Кроме управления тыла здесь же размещались и тыловые учреждения: Медсанбат, дивизионный ветлазарет, авторота, полевая хлебопекарня. Но и в лесу немцы беспокоили нас артиллерийскими обстрелами и налетами авиации. Особенно запомнился один массированный налет, когда около пятнадцати самолетов бомбили наши тылы. Мы сидели в землянке, а кругом рвались бомбы, дрожала земля, песок сыпался за воротник. От взрывной волны бревенчатая крыша землянки обрушилась, загородив нам выход, и мы с трудом выбрались наружу. Почти год 49-я армия стояла под Юхновым в обороне. Ежедневно я верхом объезжал ветлазареты полков, часто осматривал и делал выводки конского состава, посещал дивизионный ветлазарет, подавал сводки в ветеринарный отдел армии о потерях, тяжело больных и раненых лошадей эвакуировали в армейский ветлазарет. С подчиненным ветеринарным составом у меня сложились хорошие отношения. Ветврачи в полках были квалифицированные: Изместьев, Михайлов, Лебедев; в стрелковых полках Серебрянников, в артиллерийских Акимов. С появлением зеленой травы лошади быстро поправлялись. Мы укрывали их в капонирах (блиндажах), и потерь в конском составе было мало. С работниками управления тыла я жил дружно. Иногда в свободное время мы играли в карты на деньги — в преферанс и «очко»; но деньги ценились мало, покупать на них было нечего. Находясь в близком от передовой линии тылу, в зоне артиллерийского, а иногда и пулеметного обстрела, я часто подвергался опасности быть убитым или покалеченным. Но почему-то я не испытывал страха и не думал о смерти, может быть потому, что мысли мои были направлены на выполнение своей основной задачи — сохранение в условиях войны конского состава, и я, как мог, честно выполнял свои служебные обязанности. Правда, иногда было страшно, когда рядом рвались снаряды или мины, или когда сверху с противным визгом падали авиабомбы, и казалось, что они летят прямо на твою голову. Однажды я шел в дивизионный ветлазарет. Кругом расстилалась снежная безлюдная равнина. Вдруг откуда-то на бреющем полете появился немецкий разведывательный самолет. Летел он очень низко, метрах в двадцати пяти над землей. Пилот облетел вокруг, внимательно рассматривая меня, повернул сначала одно крыло, потом другое. За защитными очками я увидел его глаза. «Ну, вот и смерть пришла ко мне» пронеслось у меня в голове. Ему ничего не стоило сразить меня пулеметной очередью. Так оно по-видимому и было бы, если бы я побежал или упал на снег; но я как, загипнотизированный смотрел на него, ожидая смерти, и он полетел дальше, возможно, пожалев патронов или приняв меня за крестьянина…

…Весной 1942 года вместо Швецова, назначенного командиром корпуса, нашей дивизией стал командовать Завадовский, человек грубый, несдержанный, допускающий по отношению к подчиненным рукоприкладство. Ранее он командовал кавалерийской дивизией. К работникам тыла он относился с большим предубеждением, и мы очень жалели об отъезде Швецова.

Ранее он командовал кавалерийской дивизией. 49-я армия в составе четырех дивизий (18-й гвардейской, 42-й, 194-й и 217-й стрелковых), занимала оборону шириной в сорок километров по линии фронта. Кроме боевых частей в армии имелось много частей и учреждений связи, саперных и тыловых, где имелись лошади и ветеринарный состав. На нашем участке Западного фронта в это лето шли бои местного значения, и было сравнительно спокойно. Свой главный удар немцы нанесли на юге. Прорвав фронт и разбив наши войска, они заняли всю Украину, Кубань, Северный Кавказ и вышли к перевалам Большого Кавказского хребта и к Волге в районе Сталинграда. С наступлением осенних холодов Управление тыла армии переместилось в расположенную рядом деревню Бойцово… — читать далее

17 марта 1942 года дивизия была преобразована

- С 20.03.1942 г. по 09.02.1943 г. соединение вело тяжёлые оборонительные бои на Суковском рубеже протяженностью 15 км (деревня Ново-Суковка и Суковка), прозванном «Маленьким Севастополем». В дивизии получило широкое развитие снайперское движение. Инициатором был рядовой Икрам Ташметов, лично уничтоживший за 9 месяцев 105 фашистов — роту врага. Находясь длительное время в обороне и ведя активные оборонительные бои, части дивизии показали образец дисциплинированности, организованности и боевой сплоченности, за что командованию дивизии и всему личному составу командующим 49-й армии в приказе была объявлена благодарность.

- 03.05.1942 г. награждена орденом Красного Знамени.

- С 10.02.1943 г. по 15.02.1943 г. дивизия сдала участок обороны и сосредоточилась в районе г. Сухиничи, вошла в состав 16 армии для наступления в направлении Букань — Жиздра. Поставленной задачи дивизия не выполнила. После 12 дней кровопролитных боев, вклинившись в оборону противника на глубину 4 км, была задержана противником и перешла к обороне.

- 06.03.1943 г. дивизия была выведена в резерв командующего армии и 08.03.1943 г. заняла указанный участок обороны, где простояла до 07.04.1943 г.

- 08.04.1943 г. по приказу командующего 16 армии выведена в резерв Западного фронта в район Козельска.

- 07.07.1943 г. по приказу командарма дивизия совершила 35 км марш и заняла участок на переднем крае, приготовившись к прорыву обороны противника. С 17 июля дивизия участвовала в боях за Орёл. К концу августа дивизия задачу выполнила и до 10.09.1943 г. находилась в обороне.

- 10.09.1943 г. дивизия начала преследование отходящего противника. В начале октября дивизия была передана в состав 11-й гвардейской армии и затем 22.10 1943 г. переброшена в район Великие Луки, где до 10.11.1943 г. занималась боевой подготовкой.

- 10.11.1943 г. дивизия передана в оперативное подчинение 3 ударной армии и введена в прорыв в районе г. Невель, освободила 7 населенных пунктов, была остановлена противником и до 30.12.1943 г. вела оборонительные бои.

О 133 сд на Куйбышевском форуме — http://kainsksib.ru/123/lofiversion/index.php/t2350-0.html