«…в сорок первом нужен был талант, дар божий, чтобы бить врага, сохраняя свои силы. Этот год выделил воистину талантливых военачальников. Их было немного.

И среди них одно из первых мест занимает Павел Алексеевич Белов, чье имя, чьи успехи не пользуются известностью в нашей стране, хотя во многих исторических исследованиях по сорок первому году и у нас, и за рубежом Белов упоминается не реже, чем Жуков, его друг и соперник.» В. Успенский «Тайный советник вождя«

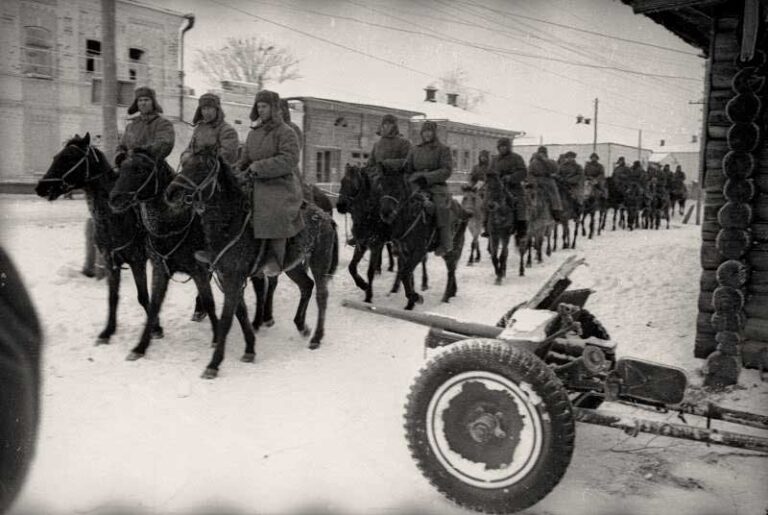

Появилось желание узнать больше о такой личности Гражданской и Отечественной войн, генерале, кавалеристе Павле Алексеевиче Белове… Ниже представляю вниманию несколько источников информации. (кроме Википедии)

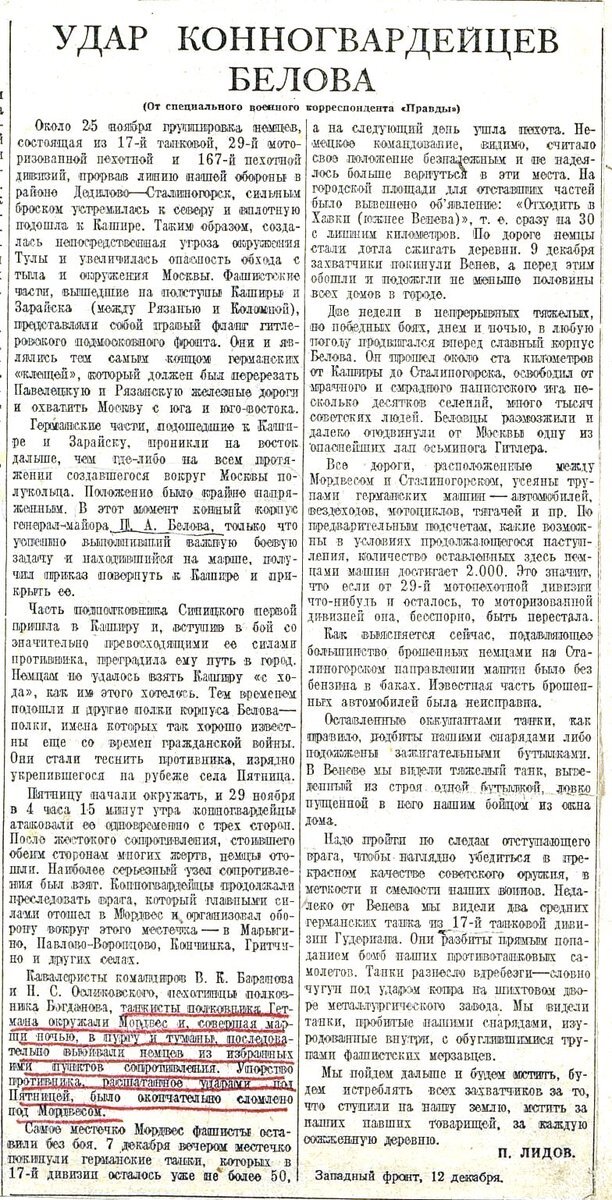

1. Кавалеристы Белова против танков Гудериана

источник: https://v-inhelo.livejournal.com/43532.html

С началом Великой Отечественной войны 2-й кавалерийский корпус Белова участвовал в боях на Южном фронте по удержанию пограничного рубежа в районе Тирасполя. Корпус (имел в составе до 12 тысяч бойцов, полк «катюш», две танковые бригады (обе вскоре были изъяты по причине утраты всей техники) и одна стрелковая дивизия пятидесятипроцентного состава, без тяжелого вооружения,… и все), под его командованием сражался против 11-й немецкой и

Корпус был переброшен на оборону Москвы по личному приказу Сталина и за несколько дней корпус совершил 500 километровый переход под Москву по зимнему гололеду.5 С ноября 1941 года6 — принимал участие в битве под Москвой на Западном фронте. Заслуги корпуса и его командира в Московской битве трудно назвать иначе, как исключительные. Практически в одиночку части корпуса отбили удар основных сил 2-й танковой группы Гудериана на Москву c юга под Каширой. За отличие в оборонительных сражениях летом и осенью 1941 года, 26 ноября 1941 года корпус был удостоен звания гвардейского, став 1-м гвардейским кавалерийским корпусом.7 8

Дополнение от автора сайта: для понимания ситуации под Каширой в те дни, особенно до направления Ставкой помощи корпусу Белова и 50-й армии9, привожу маленькую цитату:

«…26 ноября, фашисты до 15 часов имели полную возможность с ходу захватить Каширу и переправы через Оку. Те импровизированные заслоны, которые мы выставили для защиты города, не смогли бы сдержать напор ударной группы Гудериана, насчитывавшей более ста танков. Но немцы остановились в селе Пятница, не дойдя до города восьми километров. Вероятно, противник считал, что под Каширой встретит упорное сопротивление, и подтягивал новые силы, намереваясь сразу нанести мощный удар.»

Белов П.А. «За нами Москва«

К критическому дню Московской битвы, к 3 декабря, когда фашисты подошли на самое близкое расстояние к нашей столице, Павел Алексеевич Белов на своем направлении отбросил фашистов на сорок километров, почти до Венева. До того города, где менее двух недель назад Гудериан разгромил нашу веневскую группу войск. А теперь Белов громил фашистов, отбивая захваченные противником трофеи, освобождая пленных. Родилась тогда в кавкорпусе песня, которая быстро облетела все эскадроны:

Гнали немцев конники Белова.

Орудийный гром не умолкал.

От Каширы до ворот Венева

Гудериан все танки растерял.

Положим, не все, по официальным данным, около семидесяти танков. Тоже, согласитесь, неплохо. Особенно если учесть, что потери-то безвозвратные.

Как тут не привести еще раз слова тогдашнего начальника штаба Западного фронта В.Д. Соколовского:

«Поспешный отход врага на юг превратился в бегство. Несмотря на строжайший приказ генерала Гудериана, гитлеровцы массами бросали свои танки, боевую технику, артиллерию, снаряжение и имущество, в частях противника часто возникала паника. Преследовавшие противника советские войска захватывали большие трофеи, все дороги были усеяны трупами немецких офицеров и солдат. Таков был результат внезапного для врага контрудара группы войск генерала Белова под Каширой. В период 27 ноября — 7 декабря войска группы не только остановили наступление немецко-фашистских войск на Москву с юга, но нанесли им жестокое поражение и отбросили к Веневу. Прорыв немецкой 2-й танковой армии к Кашире был ликвидирован, и гитлеровский план сомкнуть танковые клещи к востоку от Москвы полностью был опрокинут на юге так же, как и на севере. Оперативная обстановка на левом крыле Западного фронта сразу изменилась в нашу пользу».

В середине ноября Белов нейтрализовал малую клешню немцев, нацеленную на Кунцево, и надолго задержал наступление 4-й полевой армии фон Клюге. А теперь, через две недели, еще до начала общего контрнаступления под Москвой, разгромил южную большую клешню, лишив Гудериана всякой надежды на окружение нашей столицы. Но и это еще не все. При оценке действий генерала Белова правомерны самые восторженные выражения. А я скажу так: Белов творил чудеса! Двигаясь на юг и на юго-запад, его корпус (а точнее, группа войск) подрезал коммуникации, заходил в тыл немецким дивизиям, нацеленным на Рязань. В этих дивизиях смотрели теперь не столько на восток, сколько на запад, на свои тылы.

Наша новая 10-я армия, развертывавшаяся под Рязанью, была еще недоформирована, недовооружена, не имела боевого опыта. И сразу же застряла, едва начав наступать на Сталиногорск и на станцию Узловая. Немцы имели приказ удерживать эти населенные пункты как базы для ведения дальнейших операций. А как поступает Белов? Понимая, что кто-то должен обеспечивать его фланги, закреплять достигнутые успехи, он помогает соседней пехоте. Поворачивает два гвардейских кавполка и одну танковую бригаду (всего-то пять уцелевших танков) на восток. Эти силы подошли скрытно и ударили с тыла по немцам, оборонявшим Сталиногорск-2. Атаки с запада фашисты не ожидали, не смогли даже в скоротечном бою использовать как следует имевшиеся у них пятьдесят танков. Побежали в панике. Одних только артиллерийских орудий конники захватили около полусотни. А затем вместе с 330-й стрелковой дивизией 10-й армии освободили Сталиногорск-1.

Еще своеобразнее развернулись события на большой станции Узловая, где при наступлении гитлеровцы захватили много эшелонов с важными грузами. Пехота 10-й армии без заметных успехов атаковала Узловую с востока. И туда Белов тоже направил свой полк, оказавшийся ближе других к станции, — 108-й кавалерийский полк подполковника В.Д. Васильева из 2-й гвардейской кавдивизии. По штату кавалерийский полк примерно вдвое меньше стрелкового. Тысяча бойцов и тысяча коней — четыре сабельных эскадрона, один пулеметный эскадрон и несколько небольших подразделений, У Васильева в строю после многих боев насчитывалось человек шестьсот. И приданная полку батарея 76-миллиметровых орудий ЗИС, которые пообещал и прислал Белову сам Верховный Главнокомандующий. Орудия были замечательные по всем параметрам. Командир батареи капитан Обуховский, выслав к станции корректировщиков, открыл огонь с расстояния в одиннадцать километров, надежно укрыв свою технику. Немцы не могли понять, откуда летят снаряды, точно попадавшие в цель. Начались пожары. Гитлеровцы попрятались в укрытия. А тем временем Васильев, используя складки местности, незаметно подвел свой полк к Узловой и, не дав немцам опомниться, стремительно атаковал станцию в конном строю. Это вообще-то бывало очень редко. Какие уж конные атаки на пулеметы и автоматы — самоубийство. Но на Узловой обстановка была подходящая. Конная лава захлестнула станцию, ошеломленные немцы вылезали из подвалов, из блиндажей и поднимали руки. А пытавшиеся сопротивляться падали под пулями и ударами шашек. Все было кончено очень быстро.

Любопытно, как немецкие и наши военные специалисты, историки, исследователи объясняли успехи Белова, достигнутые в трудное время и при несопоставимых вроде бы масштабах: кавалерийский корпус против танковой армии! Писано много и разное. Корень неудачи «танкового бога» Гудериана некоторые немцы видят вот в чем. Гудериан всегда придерживался правила, сформулированного еще Мольтке: «Идти порознь, драться вместе». Принцип этот известен любому фендрику. Гудериан лишь несколько модернизировал его применительно к современной войне моторов, к маневренной, быстрой войне. «Маневрировать порознь и на большом пространстве, а бить сообща, достигая одной цели». Он так и поступал до ноября сорок первого года. Он бил всегда кулаком, а в ноябре растопырил пальцы. Значительная часть его войск «осела» возле Тулы, пытаясь захватить этот город. Еще одна часть двигалась на восток, на Рязань. Наиболее боеспособные подвижные соединения были нацелены на Каширу и далее. И не потому, что Гудериан забыл свой принцип. Нет — война заставила. Упорное сопротивление советских войск на разных, больших и малых, рубежах ослабило его танковые и моторизованные соединения, более чем наполовину сократило численность пехотных дивизий. Кулак Гудериана был ослаблен, пальцы разъединены, он уже не бил, а тыкал пальцами, но все еще самонадеянно рассчитывал на быстрый успех. И просчитался: Белов сотворил с ним то, что он недавно сделал с веневской группировкой советских войск.

В борьбе с Гудерианом Белов учел и использовал все свои козыри, от условий погоды до опытности своих кавалеристов. Действовали в основном ночью, когда нет вражеской авиации. Немецкая техника была привязана к хорошей дороге, а конница шла по проселкам, по лесам, обходя укрепленные пункты противника. Кавалеристы, воевавшие уже несколько месяцев, хорошо знали сильные и слабые места немцев, понимали, в чем они превосходят неприятеля.

Гитлеровцы, например, воюя на чужой территории, панически боялись обходов и окружений, им жутко было при одной лишь мысли оказаться изолированными, отрезанными от своих, да еще там, где они изрядно насвинячили, навредили населению. Они опасались расплаты. А стремительное продвижение конницы как раз и создавало угрозу мешков. Ну и погода содействовала нам.

“За несколько дней мы освободили более двадцати населенных пунктов, в том числе районный центр Аполлоновку, – вспоминает Павел Алексеевич Белов в книге “За нами Москва”. – Наступление на Штеповку проводилось в обстановке общего отхода наших войск и поэтому имело большое моральное значение”.10

Гитлер был в бешенстве до такой степени, что снял Гудериана с фронта и больше не назначал «Гейнца-урагана» непосредственно командовать войсками, а Сталин после этого успеха перевел корпус в резерв Ставки.

В контрнаступлении и общем наступлении на западном направлении конники Белова не раз отличались в боях, в январе 1942 года прорвали фронт и совершили глубокий рейд по вражеским тылам, а затем более 5 месяцев, находясь в окружении, сражались во вражеском тылу.

С июня 1942 года П.А. Белов — командующий 61-й армией. Участник летних частных операций 1942 года и Орловской наступательной операции в Курской битве, где армия Белова разбила крупную немецкую группировку у города Болхов и 29 июля 1943 года освободила его.

Проявил полководческий талант в битве за Днепр. В период с 26 сентября по 1 октября 1943 года части и соединения 61-й армии форсировали реку Днепр у села Любеч и захватили плацдарм на правом берегу, затем расширили его, освободив 21 населённый пункт.

За последующие годы Великой Отечественной войны 61-я армия под командованием П.А. Белова участвовала в Калинковичско-Мозырской, Белорусской стратегической, Прибалтийской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской операциях.

2. «Генерал Белов: кавалерия против танков»

Источник: http://www.cavalry-club.ru/1GvKK-film1.htm

Документально-художественный фильм режиссера Шатина В.В. (член Союза кинематографистов РФ), посвященный боевому подвигу 1-го Гвардейского кавалерийского корпуса под командованием генерала П.А. Белова в битве под Москвой в ноябре-декабре 1941 г.

Достоверный факт — общее контрнаступление советских войск под Москвой началось 5 декабря 1941 г. Но на самом деле началось оно 27 ноября, когда 1-й гвардейский кавалерийский корпус первым10 из всех советских войск атаковал фашистов у г.Каширы, куда он прибыл форсированным маршем по приказу Ставки от Серпухова, т.к. у Каширы почти не было наших войск, и у фашистов могла открыться прямая свободная дорога на Москву… подробнее

3. «Корпус генерала Белова»

Источник: http://znamyuzl.ru/news/korpus-generala-belova/

Научный сотрудник Узловского художественно-краеведческого музея Иван Земсков рассказывает о Павле Белове, который руководил освобождением Узловской земли от фашистских захватчиков.

18 февраля11 исполнится 120 лет со дня рождения Павла Алексеевича Белова – генерал-полковника, командующего 61-й армией Центрального фронта. Он более известен в должности командира 1-го гвардейского кавалерийского корпуса, в состав которого входил и освободивший Узловую 108-й кавалерийских полк полковника Вячеслава Васильева…

24 ноября 1941 года поступил приказ повернуть корпус от Серпухова к Кашире и отстоять город, в котором располагалась крупная ГРЭС, питавшая электричеством заводы Тулы и Москвы; переправы через реку Оку; крупный Ожерельевский железнодорожный узел. На переброску корпуса дали менее двух суток. 150 км за два дня и сразу, сходу вступить в бой с отборными механизированными частями врага – нереально! И всё-таки справились!

Первым в Кашире появился 131-й таманский кавалерийский полк и, заняв укрепленные позиции на подступах, вступил в столкновение с разведотрядом врага, заставив его начать развертывание для боя. А это драгоценные часы для подхода наших сил. Корпус Белова усилен поредевшими в боях 11-й танковой дивизией Гетмана, 9-й танковой бригадой Кириченко и 173-й стрелковой дивизией. По численности техники и личного состава он сильно уступал противнику. Но далеко не всё решает численность.

Решив не дожидаться, пока фашисты танками проложат себе дорогу к столице, Павел Белов принял, казалось, рискованное в его положении решение – атаковать, нанести упреждающий удар. Быстро, решительно, со всех направлений. За первый день боев враг отошел на 3-4 км и готовился к нанесению своего удара. Никто из командования противника и подумать не мог, что эти четыре километра, окажутся необратимыми, первыми на тяжелом пути советских войск от Москвы до Берлина…

3 декабря фашисты подошли на самое близкое расстояния к столице, их наступающие войска могли вот-вот замкнуть кольцо вокруг Тулы. А Белов наступал, громил отборные войска «танкового Бога». Гитлеровцы не просто отступали, они в панике побежали! Корпус Белова на своем направлении отбросил их на сорок километров, почти до Венева. План сомкнуть клещи вокруг столицы оказался сорван, армия Гудериана так и не смогла больше возобновить наступление на Тулу и Москву. В боях на территории Тульской области корпус генерала Белова освободил Венев, Сталиногорск (Новомосковск)12, Щекино, Узловая, села Мордвес, Одоев, Крапивна… подробнее

4. Лепехин А.Н. и Лепехин Ю.А. «Первый Гвардейский кавалерийский корпус»

Источник: https://royallib.com/read/lepehin_aleksandr/perviy_gvardeyskiy_kavaleriyskiy_korpus.html#0

Книга издана на средства Первого Верховного атамана Союза казаков России Мартынова А.Г., Лепехина А.Н., Лепехина В.Н. и Офицерской кавалерийской школы. Работа в библиотеке, с документами в архиве, компьютерный набор и верстка А.Н. Лепехин, Ю. А. Лепехин.

В книге использованы материалы ЦАМО РФ, Научного архива ИРИ РАН, Тульских архивов, заметки из газет того времени, воспоминания и мемуары участников и свидетелей тех событий. Часть фотографий и документов предоставлены Краеведческим музеем г. Одоев Тульская обл. (директор Масленникова Евгения Александровна).

Предисловие

Такая книга должна была давно появиться и рассказать нам и грядущим поколениям о подвигах и славе конников генерала П.А. Белова, так несправедливо обойденным вниманием и историками, и писателями. Думаю, с выходом этой книги ситуация изменится. В ней собран огромный документальный материал о славных делах 1 Гвардейского кавалерийского корпуса, который должен привлечь внимание и историков, и писателей, и краеведов, и всех тех, кто интересуется славными страницами Великой Отечественной войны, или просто хочет установить судьбу и дела своих родственников.

Мое знакомство с кавалеристами 1 Гвардейского конного корпуса состоялось в далеком 1975 г. Я тогда по каким-то делам ездил в Одоев и при подъезде к городу, на высоком берегу реки Упы увидел грандиозный памятник кавалеристу с карабином. Но из автобуса надписи не разглядел, а на уроках истории в школе нам в подробностях не рассказывали, кто и как воевал на территории Тульской области. Памятник мне запомнился своей монументальностью и мощью. Начал выяснять, каким кавалеристам поставили этот памятник. Тут я первый раз узнал о 1-м Гвардейском кавалерийском корпусе и его командире генерале Белове. А потом я узнал, что начальником штаба в корпусе был полковник Михаил Грецов из нашего Дедилова. После этого начал собирать материал об этом корпусе. Основной материал был найден в наших архивах. В этой книге публикуются уникальные документы. Многие из них опубликованы впервые.

Чем больше я узнавал об этом корпусе, тем больше уважал кавалеристов, которые в нем воевали, и его командиров, прежде всего генерала Павла Алексеевича Белова. Он, в отличие от некоторых кавалерийских командиров, с шашками на пулеметы кавалеристов не посылал. Он берег, уважал и заботился о каждом своем солдате. Изменились условия ведения войны, должна меняться и тактика. Кони, в большинстве случаев, использовались для того, чтобы быстро доставить личный состав на место, а там начиналась обычная пехотная война. Коноводы с конями в укрытии, а сами кавалеристы в пешем строю с казачьей удалью громят врага. Понадобилось быстро перебросить солдат в другое место кони под боком и дорог почти не надо. Вот они уже в новом месте и сразу в бой. Врагу только оставалось удивляться, откуда здесь взялись солдаты, они словно из-под земли выросли. Вражеская авиация покоя не дает. Сразу принято решение – все передвижения и атаки проводим ночью. Ночью авиация нам не помеха… читать дальше…

Корпус отдыхал и пополнялся. 10 ноября 1941 г. генерала Белова принял Сталин. Разговор был короткий и содержательный. Белов попросил автоматов и артиллерии, хотя бы полк. На следующий день в корпус привезли 2000 автоматов ППШ. А через несколько дней прибыли новейшие пушки ЗИС-3, правда всего 2 батареи – 8 стволов, но их живучесть, точность и эффективность закрывали большую часть потребность корпуса в артиллерии.

Корпусу были приданы 112 танковая дивизия и 415 стрелковая дивизия, полного штата, но только что сформированная из резервистов и не имеющая боевого опыта. Нам приданы еще 145 и 31 танковые бригады, но они не могут собрать свои танки, растянувшиеся от Москвы до Серпухова.

В 10:00 14 ноября корпус перешел в наступление. По данным разведки здесь должно быть сосредоточено 2–3 батальона пехоты пр-ка. Лесистая и сильно пересеченная местность не давала возможности быстрого маневра силами и средствами. Противник оказывал сильное сопротивление и гораздо большими силами, чем докладывала разведка.11 Позже выяснилось, что против частей корпуса сосредоточено три пехотные дивизии в первом эшелоне. Танковая и механизированная во втором. 13 и часть 12 армейских корпусов пр-ка заняли исходное положение для наступления. Эта ударная наступательная группировка должна была начать наступление в ближайшее время. Наш удар для пр-ка был неожиданным и сорвал все их планы. До 22 ноября шли ожесточенные бои у Серпухова.

18 ноября 2 танковая армия Гудериана перешла в наступление в районе Дедилово Тульская обл. Сходу прорвав оборону, танки противника вырвались на оперативный простор и стремительно двигались вперед. В несколько дней были захвачены города Венев, Узловая, Сталиногорск (Новомосковск) и Михайлов. С захватом Михайлова открывался путь на Рязань. 22 ноября корпус стали выводить из боя и заменять пехотными частями. Корпусу надлежало выдвинуться на оборону Рязани.

25 ноября в 17:30 корпус получает приказ Западного фронта выдвинуться и занять оборону на фронте Зарайск – Рязань. Этим же приказом его подчиняют 50 армии. Корпус начинает выдвигаться к указанным пунктам. К этим пунктам отправляются по ж. д. дополнительные силы. Им была дополнительно придана 9 танковая бригада. Но в 22:35 следует другой приказ – остановиться и развернуться на оборону г. Кашира. Так как немцы уже захватили Венев и быстро продвигаются к Кашире. Войска корпуса могли занять оборону только 27 ноября, Белов со своими офицерами прикладывают титанические усилия к организации обороны имеющимися очень небольшими силами.

Автор книги: Сергей Михеенков

Небольшой фрагмент из гл.5 «Бой, который решил судьбу Тулы»

«Больше полутора месяцев длилась осада Тулы. Бои то затихали на день-другой, когда немцы решались атаковать севернее или южнее, пытаясь обойти город, блокировать его, чтобы додавить в полной изоляции, то вспыхивали с прежней яростью.

Но был бой, который, возможно, решил судьбу тульского противостояния.

Это был самый первый бой. Надо вернуться к нему. Он проявил многое.

В оперативной сводке штаба Брянского фронта о бое 29–30 октября на южных окраинах Тулы говорится скупо: «Части 50 А (258, 154, 260, 217 сд, 108 тд, полк рабочих вели бой с танками и мотопехотой пр-ка на юго-западной и южной окраине ТУЛА. С 14.00 30.10 велись уличные бои на южной окраине ТУЛА с прорвавшимися 19-ю танками пр-ка. В уличных боях уничтожено 5 танков. 32 тбр, выгрузившись к 14.00 30.10 в районе ст. ХОМЯКОВО, направлена в ТУЛА. О 41 кд, 173, 290, 299, 194 сд, 58 зсп, 11 тбр – сведений не поступило».

Стоп. Давайте в этом месте остановимся и наложим смысл только что прочитанного на известные события, происходившие под Тулой, попытаемся понять то, что до сих пор в истории обороны города еще покрыто тайной.

Дело в том, что в некоторых публикациях говорится о том, что штаб 50-й армии якобы принял решение Тулу не оборонять и отвести войска восточнее, на новый рубеж. Этой версии придерживаются исследователи и та часть тульских краеведов, которые склонны возложить лавры защитника Тулы на голову первого секретаря обкома партии Жаворонкова, считая, что командующий 50-й армией генерал Ермаков смалодушничал и приказал выходящим из окружения дивизиям идти через Тулу дальше на восток. Из рассказов бывшего сержанта 732-го зенитно-артиллерийского полка, принявшего первый удар немецких танков, Тимофея Дмитриевича Дубинина, полковника в отставке, долгие годы изучавшего историю тульской обороны: «Севернее Тулы были остановлены остатки дивизии, не хочу называть ее номера, во главе с командиром – генерал-майором, которые по своей территории, несмотря ни на какие приказы, продолжали уходить на восток. Те окруженцы, которые отходили в Тулу, представляли собой малоприятное зрелище. Я своими глазами видел, как они отступали прямо через наши боевые порядки. Представьте себе, что чувствовали наши бойцы, видя, как красноармейцы бегут от немцев. Они рванули к винному заводу и начали громить его. Из автоматов стреляли по цистернам со спиртом, подставляли к дыркам котелки. Как мне рассказывали, один боец пытался зачерпнуть спирт из цистерны сверху, упал в нее и утонул. Спирт тек по земле ручьями».

История об утонувшем в цистерне со спиртом бойце одна из самых распространенных времен войны. «Тонули» наши бойцы и в Польше, и в Восточной Пруссии, и в других странах и городах Европы. Может, кто-то по дурости и вправду утонул в вольном спирте, но, надо признать, эта бродячая по всем фронтам и многим устам легенда похожа больше на развернутую метафору. Что же касается вида вышедших из окружения, то, пожалуй, да, выскочившие из ада выглядят не блестяще… К тому же – голодные, злые…

Далее: «Руководил обороной города первый секретарь Тульского обкома партии и руководитель городского комитета обороны Василий Гаврилович Жаворонков – сам артиллерийский офицер запаса. Вместе с командиром полка он выбирал позиции на самых танкоопасных направлениях. Потом приезжал, проверял, как они оборудованы, как подготовлены расчеты. Держался он, приезжая к нам, удивительно спокойно. Вот только кобура у него была постоянно расстегнута, и на его сиденье в машине появился автомат. Причин его спокойствия и уверенности тогда никто не понимал. Солдаты поговаривали, что будто бы Сталин вызвал к себе Жаворонкова и приказал Тулу врагу не сдавать».

Тимофей Дмитриевич Дубинин пишет о том, что командование 50-й армии не разделяло уверенности первого секретаря: «Назначенный командующим 50-й армией генерал-майор Ермаков сразу же вывел штаб армии из Тулы, на северо-восток, в ближний тыл. А через месяц отступление части войск 50-й армии привело к окружению города. Как мне рассказывал Жаворонков, ему позвонил секретарь Сталиногорского райкома партии и сказал, что войска получили приказ отходить. Жаворонков начал искать Ермакова – тот где-то в частях. Попросил передать, что нужно срочно переговорить. Ермаков пригласил его вместе с членами комитета обороны в штаб армии. Там Ермаков заявил им, что у армии нет сил для защиты Тулы и надо отойти. И предложил руководству города и области уйти вместе со штабом. Жаворонков пытался с ним спорить. Но тот ничего не хотел слушать, да и уже не мог ничего изменить – войска отступали».

Последний эпизод относится к сдаче Сталиногорска. У нас еще будет возможность почитать сводки и боевые донесения об этих боях. А теперь несколько комментариев.

Конечно, эти воспоминания написаны сторонником обкомовской версии обороны Тулы. Одно только категоричное утверждение о том, что «руководил обороной города первый секретарь», чего стоит. А зачем он приезжал к защитникам города с расстегнутой кобурой? Это, простите, все равно что на танцы с расстегнутой ширинкой…

Невозможно умалить значения тульских коммунистов в обороне города осенью – зимой 41-го года, но и тотальное преувеличение их подвига и при этом умаление роли войск не служит поиску истины, а только запутывает обстоятельства, уводит в сторону, порождает ненужную интригу. Желание подправить историю у нас явление весьма распространенное. Когда существует «социальный заказ» на то, чтобы представить те или иные события в более презентабельном виде, тут же появляется и штатный исполнитель этого проекта. Вот такие «истории» финансируются щедро. А попробуй найди среди чиновников покровителя и заказчика на написание правдивой истории без прикрас… Кому она нужна, такая – без прикрас? Ведь чиновник совершенно искренне убежден в том, что неприукрашенной правдой нельзя воспитывать молодежь – это плохо повлияет на их нежные души. А что подумают недруги?.. читать далее

5. Белов Павел Алексеевич. «За нами Москва». Литературная запись В.Д. Успенского.

Источник: http://militera.lib.ru/memo/russian/belov_pa/index.html

В. Успенский.

Генерал Белов (вместо предисловия)

Обмороженные, злые, солдаты забегали в дома, забирали теплые вещи: пиджаки, пальто, бабьи платки, старые валенки. Напяливали на себя и уходили. Они не останавливались на ночлег. Они спешили, со страхом повторяя одно и то же слово: «Козакен, козакен!»

Меня, четырнадцатилетнего, немцы схватили на улице, определили в рабочую команду. Приказали кормить лошадь и готовить повозку.

Потом, уже при выезде из города, меня разыскала мать. Она просила немецкого офицера отпустить меня. Офицер ударил ее ногой. Мать упала в снег…

Колонна медленно ползла по обледеневшей дороге. Тяжелые трехосные грузовики буксовали. Их сталкивали с шоссе и взрывали. Справа и слева от дороги валялись сотни велосипедов, брошенных какой-то самокатной частью.

Я вел под уздцы здорового рыжего гунтера. Не вел, а тянул. Он еле передвигал свои огромные, покрытые шерстью ноги, косил на меня выпуклые глаза. Гунтер тащил за собой зеленую фуру, в ней сидели на ящиках трое немцев, толстых и неповоротливых от множества всякой одежды, сверх которой были напялены тонкие, покоробившиеся на морозе шинели. Немцы то дремали, то покрикивали на меня и на лошадь.

В какой-то деревне устроили привал. Солдаты ушли греться. Мы, русские, топтались возле повозок и грызли твердый, заледеневший хлеб. Я спросил своего соседа, откуда он. «Из-за Тулы. Уже четвертый день гонят». — «А убежать нельзя?» — «Попробуй. Вон часовой ходит…»

Немцы торопились, отдых был коротким. Двинулись дальше. Моя повозка оказалась последней в колонну. Через шоссе с шорохом перекатывалась поземка. Низко висели темные снеговые тучи.

Впереди — мост через узкую речушку с крутыми высокими берегами. Недалеко от моста речушка делала резкий поворот. Дальше начинался кустарник. Я посмотрел на немцев — они дремали.

Как только повозка въехала на мост, я бросил лошадь и прыгнул вниз. Упал удачно. Сразу вскочил и побежал, утопая по колено в снегу. Сзади раздался крик, потом гулко ударили выстрелы. Еще рывок — и я за спасительным поворотом. Теперь немцы не видят меня. Постреляли еще несколько минут и, не теряя времени, поехали дальше…

До города добрался глубокой ночью. Шел по садам, по глухим переулкам. Над соседними деревнями стояло зарево. На окраине гремел бой. Сухо трещали выстрелы. Ухали пушки.

Дома, свалившись на пол, я сразу заснул. Утром разбудили близкие взрывы. В окно светило яркое солнце. По улице скакали всадники на низкорослых мохнатых лошадках: в город ворвались сабельные эскадроны 131-го Таманского кавалерийского полка 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-майора Белова… читать дальше…

Лишь небольшая цитата из книги В. Успенского «Тайный советник вождя«:

«Нет смысла делить славу, но с той же очевидностью надобно отдавать должное тем, кто ее заслужил. И, говоря о Московском сражении, я бы опять особое внимание уделил войскам генерала Белова. Меня упрекали и упрекают в том, что я отношусь к этому полководцу с пристрастием, которое, дескать, исключает объективность оценок. Так часто упрекали, что я и сам начал сомневаться: а вдруг личная симпатия к умному интеллигентному человеку берет верх? Решил перепроверить себя. Взял книгу генерала Гудериана «Воспоминания солдата». И что же? Там корпус Белова упоминается по 1941 году чаще всех других наших соединений. В дневниках начальника германского генерального штаба Гальдера фамилия Белова с осени 1941 по весну 1942 года встречается чаще всех других наших полководцев.

Есть очень добросовестный труд — справочная книга «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», выпущенная Воениздатом в 1964 году. Редактировал ее Маршал Советского Союза В.Д. Соколовский, выдающийся штабист, известный своей скрупулезной точностью и принципиальностью. Так вот, в этой книге фамилия Белова упоминается чаще всех других, на 45 страницах! Второе место у Гудериана — на 22 страницах. Для сравнения: Доватор — на 7, Катуков — на 6, Рокоссовский и Панфилов — каждый на 5. Показательная цифирь. Так что не случайно привлекаю я внимание читателей к не очень-то известному противоборству двух выдающихся полководцев, немецкого «танкового бога» Гудериана и нашего кавалериста Белова.»

6. Н. Чумаков, гвардии майор запаса. 1978г. «Легендарный рейд».

Источник: https://smolbattle.ru/threads/Походный-дневник-генерала-Белова.4810/page-5

Шел январь 1942 года. Советская Армия нанесла гитлеровцам сокрушительный удар под Москвой и продолжала гнать их на запад. В составе войск Западного фронта успешно громил фашистских захватчиков первый конногвардейский корпус генерал-майора П. А. Белова. В это время ставка Верховного Главнокомандования приказывает конному корпусу прорвать оборону противника и двинуться по его тылам к Вязьме на соединение с войсками Калининского фронта, наступавшими со стороны Ржева.

27 января, прорвав сильную оборону гитлеровцев в районе Юхнова, части корпуса вышли в глубокие тылы фашистских войск на территории Смоленской области.

Много дней и ночей шли конники по лесам, пробивая себе путь вперед. Иногда приходилось вырубать просеки, разгребать снежные заносы… подробнее

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Дополню - в городе Шуя Владимирской губернии

- 3 декабря, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, 8-й участок - прим.Авт.

- За форсирование Днепра. Наградной лист за подписью Рокоссовского от 06.11.43 г. - прим.Авт.

- Дислокация ст. Лиски Воронежской губ.

- Насколько мне известно, корпус перебрасывался из Нового Оскола под Москву по железной дороге... Возможно, автор статьи ведёт речь о более ранних (сентября 41-го) действиях корпуса на Украине... Но марш-бросок "Рязань - Кашира" был - порядка 150-ти км... - прим. Авт.

- 9 ноября 1941 года корпус был включен в состав войск Западного фронта. - прим. Авт.

- "10 ноября 1941 г. генерала Белова принял Сталин. Разговор был короткий и содержательный. Белов попросил автоматов и артиллерии, хотя бы полк. На следующий день в корпус привезли 2000 автоматов ППШ. А через несколько дней прибыли новейшие пушки ЗИС-3, правда всего 2 батареи – 8 стволов, но их живучесть, точность и эффективность закрывали большую часть потребность корпуса в артиллерии.

Корпусу были приданы 112 танковая дивизия и 415 стрелковая дивизия, полного штата, но только что сформированная из резервистов и не имеющая боевого опыта. Нам приданы еще 145 и 31 танковые бригады, но они не могут собрать свои танки, растянувшиеся от Москвы до Серпухова." - цитата из книги Ю. Лепехина "Первый Гвардейский кавалерийский корпус" - прим. Авт. - По информации из мемуаров Белова, дополнительная помощь корпусу была выделена после телефонного разговора 26 ноября 1941 года нашего героя (из Каширского городского комитета партии) со Сталиным, а до этого - с Жуковым... Кстати, в этом же телефонном разговоре Сталиным было предложено Белову "представить свои кавалерийские дивизии к званию гвардейских". Как уже известно - даже представить не успел - всё было сделано из центра в тот же день)) - прим.Авт.

- Для понимания ситуации в руководстве армией привожу цитату из мемуаров Белова: "Прежде чем отправиться в горком партии, я заехал на станцию военного телеграфа СТ-35, чтобы поговорить с командующим фронтом. Доложил ему, какие части корпуса прибыли в город, какие меры приняты по укреплению обороны. От командующего узнал, что 112-я танковая дивизия, снова приданная корпусу, будет прикрывать наш фланг со стороны Серпухова.

— Кому подчинен корпус? — спросил я командующего фронтом.

Это был не праздный вопрос. Формально корпус был подчинен командующему 50-й армией. Но генерал-лейтенант Болдин [назначенный командующим только 22 ноября - прим.Авт.] с тех пор, как выехал из Мордвеса, не давал о себе знать, и Жуков разыскивал его через меня. С другой стороны, в Каширу должен был с часу на час прибыть командующий 49-й армией генерал-лейтенант Захаркин. Он был старшим по должности и по званию, а ответственность за оборону Каширы и намечаемый контрудар возлагалась на меня персонально.

Жуков дал мне довольно неясный ответ. Считаю, сказал он, что вы выполняете не армейскую, а фронтовую задачу, подчиняться будете не Болдину, а штабу фронта, но через генерала Захаркина. Я подумал, что в напряженной обстановке, когда важна каждая минута и нет времени для детального согласования, такое двойное подчинение не принесет пользы"... - прим. Авт. - Для информации: "В период с 13:30 до 16:30 27 ноября 1941 года войска 22, 29 и 31-й армий Калининского фронта силами двух стрелковых дивизий, четырех стрелковых полков и семи батальонов перешли в наступление против частей 9-й полевой армии противника." – ЦАМО. Ф. 213, он. 202, д. 35, л. 32–33. - прим. Авт.

- 2017 года - прим.Авт.

- Совместно с подразделениями 50-й армии, в которой командовал 108-й танковой бригадой (до 2.12.41 - дивизия) наш Почётный житель Луговой, Герой Советского Союза, генерал Иванов Сергей Алексеевич - прим.Авт.

Фильм ПЕРВАЯ КОННАЯ 1941 — https://youtu.be/jwaWE8NlV-I

По одноименной пьесе Всеволода Вишневского (1929 г.), долгое время не сходившей со сценических подмостков.

Картина посвящена легендарному воинскому соединению, созданному в 1919 году и прошедшему по дорогам гражданской славный боевой путь. Имена Буденного, Ворошилова, Пархоменко, Олеко Дундича, Дуплищева, других командиров и бойцов Первой Конной, сыгравшей значительную роль в разгроме белогвардейщины, навечно остались в народной памяти символами беззаветной отваги и мужества защитников революции…

реж. Ефим Дзиган, Георгий Березко

сценарист Всеволод Вишневский

актёры:

Семен Гольдштаб, Николай Боголюбов, Александр Хвыля, Владимир Кабатченко, П. Новик, Яков Рыков, Михаил Викторов, Михаил Брылкин, Раиса Есипова, Михаил Яншин, Евгений Калужский, Алексей Грибов, Георгий Сочевко.

В фильме участвовал Фомин — проводник вагона И.В.Сталина в период 1919-21 гг., на которого здесь была возложена роль консультанта.

Сценарий обсуждался с участием наркома обороны СССР К.Е.Ворошилова и его заместителя Е.А.Щаденко. Фильм конкурировал со снимавшейся тогда братьями Васильевыми картиной «Оборона Царицына», эпизоды с участием Сталина и Ворошилова редактировались на «самом верху», вся работа затянулась надолго. Съемки нового варианта фильма начались к осени 1939 года, когда картина неожиданно обрела вполне направленный пропагандистский смысл: мирный договор СССР с Германией и нападение Гитлера на Польшу придали фильму откровенно антипольскую направленность. Осенью 1940 года картина наконец была завершена. К.Е.Ворошилов и С.К.Тимошенко фильм видели и оценили его отрицательно. Окончательное решение о принятии картины перенесли на срок после показа фильма С.М.Буденному и Кулику. Возможно, встал вопрос о новых переделках, но им помешала война и вместе с ней — новая политическая конъюнктура — антинемецкая, а не антипольская, резко отличная от прежней. К тому же, запрещение в 1942 году второй серии фильма «Оборона Царицына» ясно показало, что новый политический курс изменился не только во внешней, но и во внутренней политике: после серии неудач на первом этапе войны. Сталин больше не хотел связывать свое имя с Ворошиловым и его поколением полководцев.