Мы ставим задачу овладения природным почвообразовательным процессом и и регулирования его в необходимую для нашего народного хозяйства сторону.

Академик В.Р. Вильямс

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В.Р. ВИЛЬЯМСА

1863 — 27 сентября (9 октября) в Москве, в семье инженера Роберта Васильевича Вильямса родился сын Василий.

1876 — Смерть отца.

1879 — Поступление в IV класс реального училища.

1880 — Организация и руководство школьной химической лабораторией.

1883 — Окончание реального училища. Поступление в Петровскую земледельческую и лесную академию.

1885 — Начало научной деятельности — студент III курса Вильямс назначен ассистентом профессора А.А. Фадеева.

1887 — Первая научная поездка для исследования почв в Мамадышский уезд Казанской губернии.

1888 — Окончание Петровской академии. Опубликование первой научной работы «Исследование восьми почв Мамадышского уезда».

1889 — Утверждение Вильямса «стипендиатом высшего оклада» для подготовки к профессорскому званию. Большая поездка по России для изучения природы и сельского хозяйства страны.

1889-1891 — Заграничная командировка. Работа у Пастера в Париже. Знакомство с природными особенностями и сельским хозяйством Франции и Германии. Работа в Мюнхенской лаборатории Вольни. Опубликование рефератов трудов П.А. Костычева в журнале, издававшемся Вольни.

1892 — Министерство утверждает Вильямса преподавателем Петровской академии. Чтение первого самостоятельного «Факторы жизни сельскохозяйственных растений». Чтение публичных лекций в Политехническом музее.

1893 — Поездка в США на чикагскую всемирную выставку для участия в создании русского павильона. Вильямс избирается на выставке председателем международной экспертной комиссии по отделу сельского хозяйства.

1894 — Защита магистерской диссертации «Опыт исследования в области механического анализа почв». Участие в работах экспедиции по исследованию источников главнейших рек Европейской России. Вильямс возглавляет кафедру земледелия Московского сельскохозяйственного института (МСХИ), созданного на месте закрытой Петровской академии.

1895 — Поездка в Закавказье. Выбор участков для закладки чайных плантаций. Создание первых в России чайных плантаций близ Батуми. Чтение курса общего земледелия (включая почвоведение).

1896 — Создание испытательной станции семян, почв и удобрений.

1902 — Организация селекционной станции.

1903 — Начало лизиметрических опытов.

1904 — Создание питомника многолетних трав.

1907 — Вильямс избирается директором МСХИ.

1908 — Болезнь, кровоизлияние в мозг и частичный паралич. Уход с поста директора МСХИ.

1911 — Организация курсов луговодства.

1914 — Создание Института луговодства в Качалкине, под Москвой.

1914-1919 — Выход в свет курса «Почвоведение»; создание нового направления в науке — биологического почвоведения.

1919-1922 — Выход в свет труда «Общее земледелие».

1920 — Организация рабфака при Академии.

1921 — Доклад Госплану о травопольной системе земледелия; первое схематическое изложение основ травопольной системы.

1922 — Избрание депутатом Моссовета.

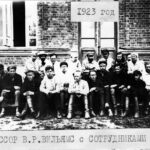

1922-1925 — Ректорство в Тимирязевской академии.

1924, 20 марта — Награждение орденом Трудового Красного Знамени в связи с тридцатипятилетием научной и учебно-воспитательной деятельности.

1926 — Экспедиция в Мугань. Выход в свет переработанного курса «Почвоведение».

1927 — Выход в свет труда «Общее земледелие с основами почвоведения»; научное обоснование травопольной системы земледелия.

1928 — Вступление в партию.

1929 — Избрание действительным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина и действительным членом Белорусской академии наук.

1930 — Выступление на II международном конгрессе почвоведов в Москве с докладом «Роль почвоведения в социалистической реконструкции сельскохозяйственного производства».

1931 — Организация первых травопольных МТС. Создание при кафедре почвоведения почвенноагрономической станции для научного руководства травопольными МТС. Избрание действительным членом Академии наук СССР.

1934 — Награждение орденом Ленина.

1935 — Празднование пятидесятилетнего юбилея научной и общественной деятельности Вильямса.

1935-1939 — Участие в перестройке работы Каменной степи. Многочисленные выступления в печати по вопросам внедрения травопольной системы земледелия.

1937 — Избрание депутатом Верховного Совета СССР.

1939 — Выход в свет труда «Основы земледелия», посвященного стахановцам социалистического сельского хозяйства, мастерам высоких урожаев; изложение травопольной системы земледелия в ее современном виде.

1939, 11 ноября — Смерть.

ИСТОКИ

Полувековой творческий путь Василия Робертовича Вильямса представляет исключительно большой интерес, поскольку это путь формирования мировоззрения, путь беззаветного служения Родине, путь научный достижений, которые не приходят сразу, а складываются постепенно. Это путь, который может многому научить и предостеречь от ошибок.

Василий Робертович Вильяма родился 9 октября 1863 года в Москве. В семье было 7 детей, три сына (Василий, Владимир и Иван) и четыре дочери (Софья, Мария, Екатерина и Людмила).

Сочетание «русского размаха о американской деловитостью», которое в дальнейшем так ярко выступает во всей деятельности Василия Робертовича, он унаследовал от своих родителей.

Близость к заводским рабочим (по словам отца из 10 рабочих — один по уму министр, 9 — золотые руки) познакомила Василия Робертовича не только со столярным, слесарным и другими цехами, но и с жизнью пролетариата. Это оказалось на последующей его деятельности; у заводских ребят приобрел он то богатство и образность языка, меткие обороты которого он так блестяще умел использовать в лекциях и беседах.

В 1876 году семья Вильямса осталась без отца. Елена Фёдоровна, человек незаурядного ума и исключительной энергии, несмотря на большие материальные трудности, которые после смерти отца пришлось пережить большой семье Вильямса (старшей дочери Софье было 15, Василию — 13 лет), сумела дать детям хорошее образование.

https://konono.livejournal.com/94416.html

https://cozymoscow.me/mesta/dom-vilyamsov-v-timiryazevke.html

Доскажу историю про нашу квартиру. После смерти деда, в 1939 году, специальным указом в его память, вкупе с персональной пенсией семье (не могу понять, что это значит: в это время отец был жив и зарабатывал более, чем достаточно) и распоряжением установить памятник (памятник установили, и он стоит по сию пору), квартира была предоставлена в вечное пользование семье академика Вильямса и всем от него пошедшим. Но времена менялись, и Никита Сергеевич Хрущёв, после поездки в Америку, решил перевести Тимирязевскую Академию в сельскохозяйственные районы, а освободившиеся помещения использовать для нужд какой-то военной академии, каковую предполагалось разместить на месте Тимирязевской. И однажды к нам домой явилась делегация в составе не кого-нибудь, а генерал-майора и достаточно представительных при нём шестёрок. В высшей степени вежливо маме объяснили в чём дело, сказали, что вот академия переводится в земледельческие районы, нам придётся из нашей квартиры уехать, нам будет предоставлена равноценная площадь в центре Москвы – лучший из мыслимых вариантов – и как-то невзначай поинтересовались, а как вот у нас оказалась такая дивная квартира. Мама, вздыхая, поднялась, и достала из шкатулки копию документа об увековечивании памяти академика Вильямса. А на копии, именно на копии, красовалась собственноручная подпись «И.Сталин». Делегация переглянулась и растаяла в воздухе. Больше их никто не видел. Хорошее было время, демократизация. Сталина поносили по-разному, но понимающие люди всё понимали.

Оригинал доступен на сайте КнигоГид https://knigogid.ru/books/60644-vospominaniya/toread/page-2

Здесь Василий Робертович выдвинулся не только своими замечательными способностями, знанием 4-х иностранных языков, но и исключительной добросовестностью и аккуратностью во всем, что он делал; поэтому ему было поручено заведывание химической лабораторией. За это и за отличное знание химии его наградили именем «сентябрейший лаборант», оплачивали его обучение в училище и премировали — капитальными книгами по химии, находящимися сейчас в ТСХА.

ПУТЬ В НАУКУ

Блестяще окончив реальное училище, Василий Робертович двадцатилетним юношей поступает в Петровскую земледельческую и лесную академию. К этому времени вся семья переходит на его иждивение. Нужда доходит до того, что часто приходилось готовиться к экзаменам при свете уличного фонаря. Приходилось ежедневно в течении 2-х лет ходить пешком с Остоженки в Петровско-Разумовской и находиться при этом на весьма скудном довольствии, состоящим из 2-х фунтов черного хлеба и чая. Средства для поддержания скудного существования семьи Василий Робертович добывал частными уроками. Одним из его учеников в то время был Станиславский К.С. (Народный артист СССР, имя которого носит академический театр Станиславского и Немировича-Данченко), которого Василий Робертович подготовил к экзамену на аттестат зрелости. Так удивительно пересеклись жизненные пути двух замечательных деятелей науки и искусства.

Тяжелые условия учебы, а затем и работы, материальные лишения, моральное угнетение не сломили могучей натуры Вильямса, лишь закалили его. Этот высокий атлетически сложенный (рекордсмен Москвы по гребле на большую дистанцию Москва-Кунцево-Москва), жизнерадостный, деятельный, целеустремлённый юноша сумел правильно определить свой путь в науке, и определив шел по этому пути твердо и неуклонно.

«Нас хорошо обучали в то время знаниям, но одновременно из нас старались воспитать и прислужников капитализма… Наиболее честные из нас всегда переживали трудные противоречия: делать полезное в науке означало множить власть капиталистов и усиливать ограбления трудящихся. Нам не вышедшим из господствующего класса, учиться было мучительно, но еще мучительнее было работать… Поэтому так много трагического в судьбе ученых капиталистического общества, так много лишь рассуждающих и мало среди них людей практически претворяющих научные идеи в жизнь, в творчество, изменяющих мир вещей и природу»

В.Р.Вильямс

В 1887 году в результате участия в Земской комиссии по опенке земель Мамадышского уезда Казанской губернии в «Известиях Петровской Академии» появляется его первая научная работа — отчет обследования.

Наибольшее внимание Вильямса в Академии привлекали химия и почвоведение. Его любимыми учителями были выдающиеся ученые своего времени: Климент Аркадьевич Тимирязев, Иван Александрович Стебут, Анатолий Александрович Фадеев, Гавриил Гавриилович Густавсон. В области почвоведения Василий Робертович стал последователем В.В. Докучаева, П.А. Костычева. Профессор Фадеев, читавший в то время курс почвоведения и земледелия (по рекомендации Стебута) заметил способность Вильямса, предложил стать ассистентом, поручил ему заведывать опытным полем и организацию лаборатории почвоведения и земледелия, которой он бессменно руководил в течения 40 лет.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЕЗДКИ

После окончания Академии Василий Робертович Вильямс в числе лучших учеников кандидатов для подготовки к научной и профессорской деятельности он был командирован за границу в целях всестороннего расширения своих знаний и усовершенствования.

За границей он работает у Пастера и Шлезинга в Париже, затем в лаборатории Вольпи в Мюнхене, там же слушает лекции Сокслета и Гаусгофера. Много путешествует (главным образом, пешком) по сельскохозяйственным районам Франции и Германии, где наблюдает и изучает земледелие, сельскохозяйственную технику, почвы, продолжает свои исследования по физическим свойствам почвы, начатые в студенческие годы. Его первая экспериментальная работа дает ему степень магистра агрономии и надолго остается основным трудом в этой области.

Использовав за границей богатства Национальной и агрономической библиотеки, в Париже В.Р. Вильямс получил достаточно солидную базу для того, чтобы критически отнестись к основным установкам Западной агрономии, чтобы находить новые пути для развития методов повышения плодородия почвы, методов борьбы за урожай.

Впоследствии неоднократно приходилось Василию Робертовичу выезжать за границу: дважды для участия в организации Международных выставок (1894 г. в Чикаго [1893 год — ?] и 1904 г. — в Париже).

Еще в начале 1893 года Министерство государственных имуществ выделило значительную группу специалистов для подготовки русского отдела на Колумбовой выставке. Из Петровской академии были выдвинуты два молодых преподавателя — Вильямс и Слезкин.

Вильямсу пришлось ездить в связи с подготовкой выставки в Петербург, где он познакомился с Дмитрием Ивановичем Менделеевым.

Во время частных встреч с Менделеевым Вильямс делился с великим ученым своими мыслями о почвоведении и своими смелыми замыслами в области изучения почв. Менделеев высказал полное одобрение научным воззрениям молодого почвоведа. Это одобрение имело тем большее значение, что Менделеев и сам занимался многие годы изучением химических свойств почв и, кроме того, неизменно поддерживал создателя почвоведения Докучаева во всех его научных начинаниях.

Весной 1893 года Вильямс вместе с другими работниками русского отдела выехал во Францию, а оттуда, через Атлантический океан, в Америку.

Вильямс вез с собой из Петровской академии оригинальные приборы, разработанные и созданные работниками Академии: аппарат профессора Густавсона для сжигания органических веществ почвы в струе кислорода, прибор Фадеева для определения связности[11] почвы, набор аппаратуры, сконструированной Вильямсом, для механического анализа почв, и целый ряд других новинок — плод упорного труда и творческих исканий ученых Петровки.

Русская агрономическая наука и естествознание были широко представлены на Колумбовой выставке. — дополнительная информация

Как председатель международных арбитражных комиссий В.Р. Вильямс становится широко известным в научно-агрономических кругах Америки. У него устанавливается широкая научная связь с крупнейшими учеными Нового и Старого Света. [информация о якобы родственных связях Вильямса и Лондона + https://knigogid.ru/books/60644-vospominaniya/toread]

Большинство преданий нашей семьи передаются из уст в уста и никакого документального подтверждения не имеют. Например, байка о том, будто бы отец Вильямса, Роберт, приходился двоюродным братом писателю Джеку Лондону. Да, в архивах мы нашли фотографию Джека Лондона с дарственной надписью, но скорее всего это связано с попытками моей двоюродной бабушки, дочери Василия Робертовича, Веры Вильямс, отыскать родню в США. Вера была актрисой и поэтессой, и любила приукрасить действительность. — источник

В связи с организацией первых в России полей орошения — московских — Вильямс дважды посещал ряд западно-европейских городов — Берлин, Париж, Бреславль, Лондон — 1897 г. и те же города и еще Бремен, Данциг, Гамбург, Нант и Ренн — в 1904 г. уже в связи с запросом о биологическом способе очистки канализационных вод. В 1914 году Василий Робертович посещает Германию, Австрию, Швецию для ознакомления с постановкой преподавания в высших школах луговодства.

Подчеркивая значение Вильямса не только для отечественной, но и зарубежной науки, международный характер его деятельности необходимо засвидетельствовать что Вильямс не относится к тем ученым, которые не утрачивая ни в малейшей мере своей оригинальности и самостоятельности, умели критически переработать, плодотворно использовать пребывание за границей, обогатившись опытом работы у крупнейших представителей западно-европейской науки.

НАЧАЛО ПРОФЕССОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После возвращения из трехлетней зарубежной поездки и защиты магистерской диссертации в 1894 г. В.Р. Вильямс избирается профессором почвоведения и общего земледелия в Московском СХИ и этот курс он читает с тех пор в продолжении 45 лет.

Лекции Василия Робертовича — оригинальные по содержанию, безукоризненные по форме, увлекательные и яркие — привлекали с каждым годом все большее и большее число слушателей. Его учебники по курсам, которые он читал, еще при его жизни выдержали многократные издания: по почвоведению — 1897, 1900 г., 1914-1916; по земледелию — 1893, 1897, 1902, 1910 гг.; по луговодству — 1893, 1898,1911 гг. Полное собрание сочинений академика В.Р. Вильямса было издано в 12 томах в 1949 г.

В своей деятельности профессор В.Р. Вильямс неизменно шёл вместе с молодежью, студенчеством, всегда был их любимым учителем, «чутким и умелым руководителем». Дни его юбилеев (25-летия, 35-летия и 50-летия научной, педагогической и общественной деятельности) превращались во всенародные торжества, в связи с тем, что «деятельность В.Р. Вильямса представляет собой счастливые сочетание, когда учёный, является учителем многочисленной молодежи, которая с успехом в разных концах нашей обширной Родины претворяет его учение в хлеб насущный для всего населения, когда ученый и сам непосредственно переводит выводы своей науки в дело и тем самым непосредственно служит обществу». Студенты горячо благодарили «за помощь в осуществлении лучших надежд и заветных идей.»

Организаторский талант Вильямса проявился в блестящей постановке кафедры почвоведения, общего земледелия и луговодства, она выросла на «пустом» месте. По поручению своего учителя Фадеева А.А. еще студентом 3-го курса Вильямс приступает к организации лаборатории. За время своей работы в Петровско-Разумовском Вильямс организовал прекрасную лабораторию почвоведения лучшую не только в Союзе с большим инвентарем с коллекцией монолитов, семян, гербария. Впоследствии, по воспоминаниям современников, «лаборатория удивляла не только новичка, но и опытных работников простым, чрезвычайно остроумным оборудованием, обеспечивающим точность и экономию времени».

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

«Лишь с Октября 1917 года началась моя в полном смысле свободная творческая научная деятельность для социализма. И с этих пор я опять помолодел».

В. Р. Вильямс.

Исключительно широко Василий Робертович Вильямс изучал почвы Советского Союза. До революции многократно выезжал в экспедиции и экскурсии во многие области России. Пешком исходил он поймы рр. Москвы, Оки, Клязьмы. Под его непосредственным руководством проводились почвенные обследования Муганской степи, Кара-Кумов, предгорий Памира, бассейнов рр. Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, Алтая, Западной Сибири, Поволжья, Центральных областей Европейской части Союза. В последний раз в поле он выезжал в 1926 г. в Закавказье.

О его неутомимости слагают легенды:

«Нам казалось, что учитель наш никогда не спит: то изучал он в лаборатории коллоиды, корневые системы и пр., то с лопатой в руках возился на опытном участке, где бесчисленное количество видов диких злаков и других растений отвечало ему на ряд вопросов, то пропадал на полях орошения, изучая влияние на почву сточных вод из различных кварталов Москвы и т.д.

Он приучал так работать и нас; умело наблюдать, брать темы, продиктованные жизнью, ставить эксперимент, проверять его в широкой практике и строить обобщающие выводы с непременным условием — жесточайшей критики. Анализ — синтез и проверка его в широкой действительности было всегда лозунгом в этой никогда незабываемой лаборатории Вильямса.»

Секрет неиссякаемой энергии, которая присуща ему была до последних дней в замечательном умении плодотворно трудиться. Отдых его заключался в ритмичной смене труда умственного и физического. Академик B.Р. Вильямс был подлинным героем труда, он всегда работал с полной нагрузкой, и блестяще, с предельной производительностью умел организовать работу. В любую работу, даже самую малую, он вносил четкость, строгий порядок и вое о начала до конца любил делать сам. Он не признавал черновых подготовительных работ. По воспоминаниям сотрудников музея им. В.Р. Вильямса он всегда сам делал записи в каталоги музея и писал этикетки к экспонатам; демонстрационный гербарий — гордость музея — монтировал сам. На предложения заменить его отвечал отказом и говорил обычно, что это его «рукоделие». Он постоянно придумывал нужные ему приборы и инструменты, по его указаниям и чертежам их изготовляли слесари, механики, стеклодувы, столяры и пр. В кабинете у Василия Робертовича были наковальня, клещи, напильники, стамески, коловороты, буравчики, отвёртки и пр.

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С неотразимой логикой академик Вильямс разработал учение о едином почвообразовательном процессе, который обнимает все огромное разнообразие противоположных и одновременно совершающихся в природе явлений.

Плодородие — вот основное и главное качество, что составляет сущность почвы, что отделяет почву от её противоположности — горной породы-бесплодного камня.

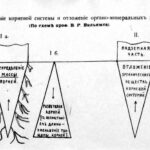

Учение В.Р. Вильямса о перегное почвы, её структуре и прочности комков — это крупнейшие узлы его теоретического учения о плодородии почвы.

Согласно учению Вильямса, устанавливающему стадийность, периодичность развития почвообразовательного процесса, академик В.Р. Вильямс на основе диалектического метода исследований показал, что почва не только природное тело, но и средство производства. Почва располагает неограниченными возможностями плодородия и что так называемый «Закон» убывающего плодородия почвы полностью несостоятелен.

Василий Робертович первый, кто покончил с представлением об «извечных» почвах и «неизменных» зонах. Он доказал изменчивость почв в природных условиях, их динамичность. Если бы Василий Робертович был только создателем учения о едином почвообразовательном процессе, то и тогда его заслуга перед наукой была бы неоценима. Подобно тому как Дарвин разработал идею эволюции растений и животных, так и В.Р. Вильямс установил эволюцию и стадийность почвообразовательного процесса.

Идеи академика В.Р. Вильямса об едином почвообразовательном процессе и абсолютном и относительном почвенном возрасте сделали почвоведение исторической наукой.

Василий Робертович Вильямс является основоположником и творцом биологического направления в почвоведении. «Им проделаны тонкие и тончайшие научно-исследовательские экскурсии в самые заповедные области биологических дисциплин» (академик Кржижановский Г.М.).

Своим учением о почве он привел в глубокую взаимосвязь факторы почвообразования, выявил значение каждого из них в общей системе почвообразования и проницал всю цепь явлений почвообразования биологическим принципом.

Биологические процессы — жизнь макро- и микро- организмов почвы в симбиозе с растительными группировками и их взаимодействие почвенной среды — вот основа развития почвообразовательных процессов — вот основа качественного и количественного проявления процессов плодородия почвы, а в соответствии с особенностями биологии почвы находятся химические и физико-химические процессы, как неразрывно связанные элементы всей системы почвообразования.

ОСНОВОПОЛОЖНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА.

- заложил естественно-исторические основы луговодства

- луговедение (фото)

- научно обосновал луговой севооборот, как универсальный метод улучшения лугов

- положил начало русскому поймоведению

- разработал основы мелиорации лугов, в том числе орошения, осушения болот, освоения солонцов

- внёс большой вклад в развитие селекции и семеноводства, создал первую в России селекционную и контрольно-семенную станцию

- разработал учение о системе сельскохозяйственных машин и орудий

Научная деятельность Василия Робертовича Вильямса охватывает период более полуcтолетия — c 1888 г. до 1939 г. Почти на всей протяжении его у В.Р. Вильямса не остывал интерес в вопросам луговодства, как составной части почвоведения.

В «Луговедении» в последующих изданиях «Луговодство и кормовая площадь», в «Общем земледелии о основами почвоведения» в статьях «Введение в изучение общего земледелия»* «Почвоведение и агрономия», «Пути повышения урожайности и реконструкция сельского хозяйства», «К вопросу о поднятии урожайности» в двух последних в особенности, — Василий Робертович излагает свое учение, свою научную систему и дает ясные и отчетливые формулировки её основных положений (теория процесса, учение о поймах) производства в целом, так и по организации и технике использования лугов.

Взгляды В.Р. Вильямса на луговодство за длительный период его научной деятельности подвергались существенным изменениям. Эти изменения, по мнению его ученика профессора С.П. Смелова концепции так называемого рационального луговодства к концепции лугового кормового севооборота, от обоснования травосеяния как цели культуры (на корм) к возделыванию трав, как органического средства по повышению урожайности товарных зерновых и технических культур; от рекомендации улучшения и использования природных сенокосов и пастбищ к полной их распашке (за исключением заповедников и, временно, альпийских пастбищ) от изучения отдельных представителей луговой флоры к исследованию луговых растительных сообществ.

В.Р. Вильямс обладал чрезвычайно широким научным кругозором, огромной эрудицией, он являлся одним из тex разносторонних людей, энциклопедически образованных специалистов, которые встречаются крайне редко. Вильямс был специалистом — почвоведом и произвел революцию в науке о почве. Он стал новатором в земледелии и его по праву старшим агрономом Советского Союза, он был бактериологом, химиком, специалистом семеноводом, крупнейшим мелиоратором, специалистом по сельскохозяйственному машиностроению, крупным экономистом, он создал новую науку — луговодство. Он явился одним из первых основателей селекционного дела в России, первым организатором биологической очистки сточных вод (полей орошения) и многого другого…

КУРСЫ ЛУГОВОДСТВА

В 1912 году по предложению профессора В. Р. Вильямса «Департамент Земледелия» России принял решение об организации показательного лугового хозяйства для прохождения практики курсантами высших курсов по луговодству Московского сельскохозяйственного института.

В 1913 году были открыты высшие курсы для подготовки специалистов по луговодству, которые просуществовали в академии до 1918 года.

Впоследствии курсы были переданы «Станции по изучению кормовых растений» (в Качалкино), которую в 1922 году преобразовали в Государственный луговой институт, созданный по инициативе В.Р. Вильямса как первый в России институт многолетних трав и травяных экосистем (лугов, кормовых угодий). [источник]

Работать в эти месяцы было нелегко. Начавшаяся интервенция и гражданская война требовали напряжения всех сил молодой республики. В Москве было холодно и голодно. Петровская академия — она снова стала так называться после революции — была оторвана от города. Паровичок не ходил из-за отсутствия топлива. Занятия шли в холодных, нетопленных помещениях.

Вильямс проводил большую часть времени в Качалкине, приезжая в Академию лишь в свои лекционные дни. Он жил в Качалкине в маленькой комнатке, где стояли кровать и письменный стол, за которым ученый проводил многие часы и днем и ночью.

Летом 1918 года он завершал свой труд. Он посвятил его своим многочисленным ученикам и ученицам. Это была первая часть «Общего земледелия», носившая подзаголовок: «Учение об обработке почвы и о системах восстановления плодородия почвы».

В Качалкине в том же 1918 году была создана под руководством Вильямса станция по изучению кормовых растений, разросшаяся за четыре года в Государственный луговой институт. Продолжались занятия и на созданных Вильямсом Качалкинских курсах луговодства, и 1 января 1920 года состоялся торжественный вечер, — посвященный первому послереволюционному выпуску агрономов-луговодов.

Вильямс продолжал свои работы в Качалкине и ездил в Петровку на чтение лекций. Поездки в Москву и обратно были сопряжены с большими трудностями. Но Вильямс ни за что не хотел прерывать своих лекций в Петровке, много сил уделяя работе в Академии в тяжелые дни гражданской войны и интервенции.

Кончив чтение лекции, Вильямс отправлялся из Петровско-Разумовского на Савеловский вокзал на чахлой академической лошадке, запряженной в бричку. Он ехал обычно с кем-нибудь из своих давних сотрудников — с А.М.Дмитриевым или К.И. Голенкиной. Они устраивались в холодном дачном вагоне и терпеливо ждали, когда раздастся, наконец, свисток паровоза и поезд двинется в путь. Но это еще не означало быстрого окончания пути, хотя до платформы Луговой было всего около двадцати пяти километров.

В эти времена угля почти не было, и паровозные топки отапливались дровами. Но и с дровами дело обстояло неблагополучно. Дачный поезд на двадцатипятиверстном пути останавливался несколько раз, и пассажиры отправлялись в придорожную рощу и пополняли топливные запасы. Особенно тяжело пришлось Вильямсу и его спутникам в один из зимних дней 1919 года, когда поезд остановился в чистом тюле и пришлось с шести часов вечера до шести утра просидеть в ледяном вагоне, где сквозь разбитые стекла гулял студеный ветер. Только утром заледеневшие путники вылезли на станции Луговой и еле добрались до Качалкина.

Страстный курильщик, он больше всего страдал от отсутствия папирос. Но он нашел выход — посеял перед окнами своей комнаты махорку и вырастил превосходный урожай.

Осенью, собрав и высушив листья, он со свойственной ему аккуратностью и изяществом готовил себе папиросы. Это занятие было для него своеобразным отдыхом. Он рубил листья сечкой, потом брал сито для механического анализа почв и делил нарубленную махорку по фракциям. Потом аккуратно резал из остатков гербарной бумаги косоугольные листки и сворачивал огромные «козьи ножки». Чтобы не пропала ни одна крошка драгоценного курева, Вильямс аккуратно закладывал в основание козьей ножки махорку «крупной фракции», а сверху засыпал мелкой крошкой. Это сооружение называлось «сигарета де лос махорос», и Вильямс с наслаждением затягивался этими сигаретами, работая над своей рукописью. То и дело открывалась дверь, и очередной проситель получал свою порцию махорки.

Вильямс перевез в Качалкино часть своей богатейшей московской библиотеки и организовал для курсантов читальню. Он сам разместил любовно книги на полках таким образом, чтобы любому приходящему было легче найти то, что ему требуется. Он повесил в маленькой комнате читальни два небольших плакатика, написанных им так же аккуратно и старательно, как и его знаменитые ярлыки к музейным экспонатам. Один плакат гласил: «Мы условились книг из читальни не уносить», а второй: «Мы условились, здесь не курить».

Слушатели курсов луговодства — это первая ласточка, они должны были явиться первыми пропагандистами новых основ агрономической науки, пусть не во всем ее объеме, но, во всяком случае, в важнейшем ее разделе — луговодстве и травосеянии. Поэтому с такой любовью и увлечением преподавал Вильямс на этих курсах. Он, как всегда, старался сделать своих слушателей людьми широкого научного кругозора и высокой культуры. Здесь, в Качалкине, в тяжелую зиму 1920 года по почину Вильямса устраивались концерты в большой комнате, отведенной под будущий музей. Курсанты организовали хор, нашлись танцоры и музыканты из числа курсантов и сотрудников. И вот Вильямс предложил не ограничиваться концертами, а подготовить постановку оперы и пригласить на нее крестьян из окрестных деревень. Всю весну шли репетиции. Ксения Ильинична Голенкина и Анна Александровна Дмитриева, жена профессора Дмитриева, были концертмейстерами. Нашлись и художники, которые писали декорации для будущей постановки. Для первого спектакля была выбрана опера Даргомыжского «Русалка». Вильямс часто приходил на репетиции, давал советы и указания, по его плану была устроена самодельная сцена, где 2 мая 1920 года должна была состояться премьера. Вильямс старательно проверял каждую мелочь, стремясь к тому, чтобы первый опыт увенчался успехом. За несколько часов до спектакля один из сотрудников, войдя в комнату, примыкавшую к сцене, услышал какую-то непонятную возню под сценой. Сцена представляла собой деревянный помост высотою меньше метра. И вот под этим помостом, согнувшись в три погибели, двигался Василий Робертович в своей белой пикейной рубашке, выметая из-под сцены пыль и сор маленькой ручной щеткой для обработки монолитов.

— Что вы делаете, Василий Робертович?

— Как же, опера у нас будет с пляской, страшная пыль поднимется. Нет, нет, я сам должен это сделать.

И, закончив уборку, Вильямс пошел в студенческое общежитие и принес матрац, расстелив его у боковой кулисы:

— Чтобы русалке не было больно, когда она в воду бросится.

Постановка оперы прошла с таким успехом, что ее пришлось на следующий день повторить — зрители приходили за десять-пятнадцать километров из всех окрестных деревень.

А еще через несколько месяцев состоялась новая премьера. На этот раз слушатели познакомились с оперой Римского-Корсакова «Царская невеста».

Усадьба ПЕТРОВСКОЕ-РАЗУМОВСКОЕ. Часть 1. Парк, грот, скульптура.

- Усадьба ПЕТРОВСКОЕ-РАЗУМОВСКОЕ. Часть 2. Главный дом, флигели.

- Усадьба ПЕТРОВСКОЕ-РАЗУМОВСКОЕ. Часть 3-1. Старые фотографии с 1856 года по 1903 год.

- Усадьба ПЕТРОВСКОЕ-РАЗУМОВСКОЕ. Часть 3-2. Старые фотографии с 1903 года по 1925 год.

- Усадьба ПЕТРОВСКОЕ-РАЗУМОВСКОЕ. Часть 3-3. Старые фотографии с 1927 года по 1990-е годы и старые карты.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛУГОВОЙ ИНСТИТУТ

Больше фотографий — https://www.lughistory.info/gallery

Подробнее о ГЛИ — https://www.lughistory.info/istoriya-lugovoj

https://www.lughistory.info/viliams

Надежда Крупская посетила Тимирязевскую академию в 1924 году. Ее пригласили студенты для выступления. И вот как это было. «Надежда Константиновна приехала и произнесла зажигательную речь в Большой химической аудитории. Она сказала:

«Вы едете на сельскохозяйственные предприятия, чтобы набраться опыта в работе, в то же время все должны помнить, что вы обязаны вести культурную работу среди сельского населения. В деревнях сейчас организуются избы-читальни, сельскохозяйственные кружки. И я надеюсь, что вы активно включитесь в это народно-просветительное мероприятие».

Слушать выступление Крупской собрались студенты, преподаватели, даже окрестные крестьяне. Самая большая академическая аудитория была переполнена, заняты все проходы, лестницы, ведущие в аудиторию, вестибюль, и даже на улице при входе в корпус стояла огромная толпа. Выступление Крупской передавалось на улицу через окно с помощью рупора. Оно неоднократно прерывалось аплодисментами, а когда закончилось, то были такие овации, что казалось, толстые стены «Химички» не выдержат и рухнут. Когда Надежда Константиновна должна была выходить из аудитории, студенты посадили ее в кресло и так вынесли на улицу». [источник]

Дополнительные ссылки по теме статьи:

- Люди русской науки — http://nplit.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st016.shtml

- НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА В.Р. ВИЛЬЯМСА В ПОЧВОВЕДЕНИИ В.Д. НАУМОВ

- Творец передовой культуры земледелия

- Журнал «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии»

- ДОМ ВИЛЬЯМСОВ В ТИМИРЯЗЕВКЕ

- Воспоминания (неоконченная рукопись) (Вильямс Николай Николаевич. 1987)

- Американский железнодорожник – родоначальник выдающихся деятелей России