Вспоминая события конца ноября начала декабря 1941 года, в частности, указанный в мемуарах Рокоссовского факт захвата наступающими частями РККА (16 армии) 300!!! мм. артиллерийских орудий [цитата из книги К.Рокоссовского «Солдатский долг»: — «В селе Каменка враг бросил два 300-миллиметровых орудия, предназначавшихся для обстрела Москвы.»], поискал в сети информацию с целю понять — что из себя представляли такие орудия-пушки + подумать: для чего такое измышлялось?… При этом, доклад уважаемого В. Карасёва, конечно же, прочитан — размещаю его для удобства в самом низу данной статьи))

Немного истории о немецкой тяжёлой артиллерии.

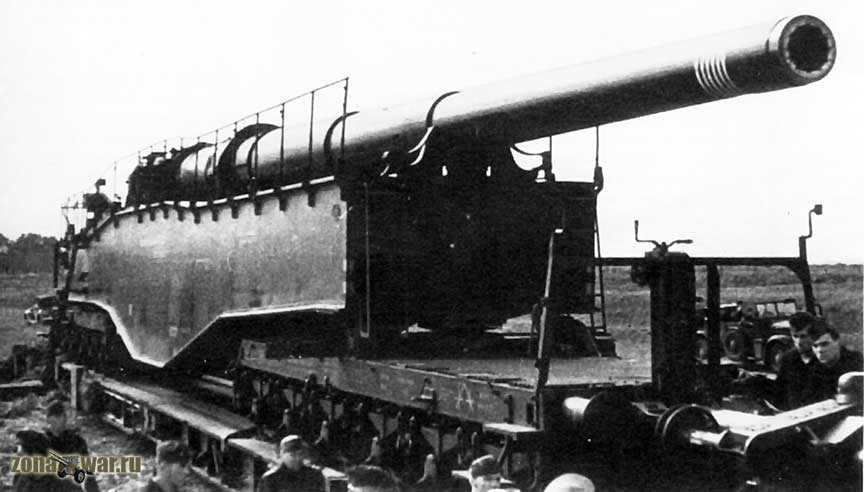

Настоятельная потребность в артиллерии большой мощности остро проявилась в позиционных сражениях Первой мировой войны. Только сверхмощным пушкам было под силу уничтожать закопавшегося в землю и укрепившегося противника, проламывать его долговременные оборонительные сооружения и противодействовать переброске резервов во вражеском тылу. Однако в те времена перемещение этих многотонных монстров было сложной задачей — конная тяга не справлялась, а трактора и автомобили были еще ненадежны и медлительны. Поэтому в годы мировой войны широкое распространение получили железнодорожные артиллерийские установки. Их можно было быстро перебрасывать на большие расстояния, обеспечивая высокую тактическую мобильность. [источник] — добавлю: когда мы узнаем о реальной стоимости таких «проектов» и прибыли корпораций и банкиров, понимание действительной «настоятельной необходимости» может поколебаться))

В годы Первой мировой войны потрясающих успехов в этом деле добились германские инженеры, которые, например, разработали и построили сверхдальнобойную Wilheim-Geschutz (часто называемую «Парижской пушкой»). Их нее в 1918 г. немцы обстреливали Париж с расстояния около 120 км. [по другим данным 116 км. Только в 1938 году немецкая армия получила на вооружение пушку К 12 (Каноне 12 Eisenbahn). Эта 210-мм пушка стреляла на максимальную дальность 120 км.] На боевую позицию эта артустановка доставлялась на 18-осной железнодорожной платформе весом 256 т. [источник]

Хотя после военного поражения [в 1-й Мировой войне — прим.Авт.] Германия и была лишена своей тяжелой артиллерии, к тому же победители запретили ей разрабатывать новые орудия, такое положение продолжалось недолго. Уже с 1933 г. Германия активно приступила к восстановлению своих вооруженных сил, в рамках которого предусматривалось и создание железнодорожной артиллерии. К лету 1941 г. ее железнодорожная артиллерия насчитывала уже 13 батарей (более 70 транспортеров, в том числе калибра 280 мм — 41 шт., 210 мм — 9 шт.), активно строились артиллерийские железнодорожные установки и в дальнейшем. Наиболее удачной из них считается 280-мм железнодорожная артустановка К5(Е), известная под названием Schlanke Berta («Стройная Берта»). [подробнее о орудии] Ее даже называли «лучшим железнодорожным орудием всех времен». [источник] — прим.Авт.: кстати, масса установки — около 218 тонн…

Мы не кровожадные)) — всё бОльшие и бОльшие калибры…

Посетив в 1936 году машиностроительный завод компании Friedrich Krupp A.G., Гитлер приказал разработать оружие, способное разрушать долговременные укрепления, что должно было помочь преодолеть линию Мажино. В 1937 году инженеры компании Крупп закончили разработку этого оружия, а в 1941 году была создана 800-мм пушка «Schwerer Gustav» [«Тяжелый Густав» — иное название — «Дора»] и в 1943 году «Schwerer Gustav 2″. [вес снаряда — 7 тонн, вес ствола установки — 400 тонн, общий — более 1 350 тонн]

Первые выстрелы из опытного 800-мм орудия были произведены на артиллерийском полигоне лишь в сентябре 1941 г. (с временного лафета). Позже оно было перевезено на полигон Рюгенвальде в Померании, где с 25 ноября по 5 декабря 1941 г. состоялись его официальные испытания и приемка (уже на штатном железнодорожном транспортере). На церемонии присутствовали Адольф Гитлер и министр вооружений Альберт Шпеер.

В феврале 1942 г. 672-й дивизион был отправлен на Восточный фронт в распоряжение командующего 11-й армией генерал-полковника фон Манштейна, штурмовавшего Севастополь. Главной задачей стал обстрел осажденного Севастополя, портовых сооружений города, укрытых в скалах складов боеприпасов.

После взятия Севастополя германскими войсками установка Dora была перевезена под Ленинград в район станции Тайцы. Сюда же доставили вторую построенную к тому времени 800-мм артиллерийскую установку Schwerer Gustav 2, ее изготовление было завершено в начале 1943 г.

После начала операции по прорыву блокады Ленинграда обе установки были эвакуированы в Баварию, где в апреле 1945 г. они были взорваны [недалеко от города Ауэрбах, Бавария] при приближении американских войск. [upd.08/2020 — «История «Доры» закончилась в 1960 году: орудие было разрезано на части и переплавлено в мартене завода «Баррикады». Снаряды взорвали на полигоне Прудбоя.»]

От Автора: а вот по нюансам в разных «источниках» очень много «разного» про Дора&Густав:

Всего обе установки, по имеющимся данным, произвели по противнику только 48 выстрелов! Можно сказать, что «гора родила мышь».

- по другому: https://id77.livejournal.com/2440585.html

Но в феврале 1942 было решено доставить «Дору» в Крым и начать обстрел Севастополя.

Несмотря на большие усилия фашисткой армии эффект оказался практически нулевой. Более 4000 человек были заняты обслуживанием «Доры». Для орудия была даже проведена специальная километровая железнодорожная ветка. Сложная маскировка и защита позиции осуществлялась с помощью истребителей, дивизиона дымомаскировки, двух пехотных рот и специальных команд полевой жандармерии.

В период с 5 по 26 июня по Севастополю было выпущено 53 снаряда. В цель попало лишь пять. Да и те не достигли желаемого эффекта. Операция была свернута и «Дору» отправили к Ленинграду. Но больше за всю войну она так и не произвела ни одного выстрела.

- по третьему: https://www.drive2.ru/b/466902116250681829/

Во время осады Севастополя выстрелы пушки направлялись данными самолёта-разведчика. Первым поражением из пушки была группа береговых орудий, разрушенная в общей сложности 8 залпами. 6 залпов были сделаны по форту Сталин с таким же эффектом. 7 выстрелов было выпущено по форту «Молотов» и 9 — по Северной бухте, где удачное попадание тяжелого снаряда пробило форт в глубину, до складов боеприпасов, что погубило его целиком.

А вот и «сам Манштейн» (Эрих фон который): «…5 июня в 5:35 первый бетонобойный снаряд по северной части Севастополя выпустила установка «Дора». Следующие 8 снарядов полетели в район батареи № 30. Столбы дыма от взрывов поднимались на высоту 160 м, однако ни одного попадания в броневые башни достигнуто не было, точность стрельбы орудия-монстра с дистанции почти 30 км оказалась, как и следовало ожидать, весьма невелика. Еще 7 снарядов «Дора» в этот день выпустила по так называемому «Форту Сталин», в цель попал только один из них.

На следующий день орудие 7-кратно обстреляло «Форт Молотов», а затем уничтожило большой склад боеприпасов на северном берегу бухты Северной, укрытый в штольне на глубине 27 м. Это, кстати, вызвало недовольство фюрера, который считал, что «Дора» должна использоваться исключительно против сильно укрепленных фортификационных сооружений. В течение трех дней 672-й дивизион израсходовал 38 снарядов, осталось 10. Уже в ходе штурма 5 из них 11 июня были выпущены по «Форту Сибирь» — в цель попали 3, остальные выстрелили 17 июня. Лишь 25-го числа на позицию был доставлен новый боезапас — 5 фугасных снарядов. Четыре использовали для пробной стрельбы и лишь один выпустили в сторону города….»

Далее углубляться в «нюансы» темы пока не могу и не буду — начал писать сие с другой целью (да и думаю, крымчане-севастопольцы правду знают [или узнают — http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=519425] — дополню позже [особо, «разобравшись» с 600мм. мортирой «Карл»], в т.ч. задаются хотя-бы частичным вопросом «Исследователи обходят молчанием вопрос, как же именно «Дора» была вывезена из Крыма» https://crimeanblog.blogspot.com/2008/05/blog-post_06.html)…

Хотя, такой «простой» вопрос, КАК такая система (очень массивная цель) смогла добрать из Европы под Севастополь, а потом и под Ленинград (ст. Тайцы) — или иными словами: где были наши эскадрильи штурмовиков и бомбардировщиков (и это не в июне 41-го — весной-летом 1942 года — неужели все силы были брошены на защиту Москвы-Кремля?), я уж не говорю о мостовых сооружениях и т.п… — интересен)) Хотя, возможно, наше командование было солидарно с Францем Гальдером (нач-ком Генштаба сух.войск противника), высказавшегося о «Доре»: «Настоящее произведение искусства, однако бесполезное». Как оказывается, Манштейн почти в таком же духе высказывался о Доре — орудии-монстре…

Дополнительные ссылки по теме дальнобойных орудий войны:

http://zonwar.ru/artileru/rail_guns/280-mm_K5e.html

https://id77.livejournal.com/2440585.html

http://zonwar.ru/artileru/rail_guns/280-mm_K5e.html

https://www.drive2.ru/b/466902116250681829/

Какие орудия могли (теоретически) обстреливать Москву с рубежа Красной Поляны:

- 211-мм пушка К-38 — макс. дальность стрельбы, м: 33900;

- 210-мм пушка К 39/40 — макс. дальность стрельбы, м: 29 925 — доп.информация: использовались при осаде Дессы и Севастополя;

- 210-мм пушка К 52 — макс. дальность стрельбы, м: 33000 — доп.информация: пушки находились в 767-м и 768-м моторизованных дивизионах ;

- 238-мм пушка КL/46 — макс. дальность стрельбы, м: 32000;

- 238-мм пушка К 3 — макс. дальность стрельбы, м: 37500;

- 240-мм К(t) — макс. дальность стрельбы, м: 29875; …. прервусь в изложении-копировании данных… приближаюсь к 30 сантиметровым…

- 283-мм Kuesten Haubitze — макс. дальность стрельбы, м: 11400 — участвовали в обстреле Ленинграда — до Москвы (от Красной Поляны) не добивала бы, включил в список из-за калибра, близкого к 30см.;

- 283-мм Mrs 601(f) — макс. дальность стрельбы, м: 11400 — та же причина включения в список;

- 305-мм Mrs (t) — макс. дальность стрельбы, м: 12200 — та же причина включения в список;

- 356-мм М 1 — макс. дальность стрельбы, м: 20850 — обращаю внимание на транспортный вес орудия — 120 000 кг — состояли в 641 дивизионе сверхтяжелой артиллерии. В конце 1942 года были под Севастополем…

Точка. Дальше идут мортиры с относительно небольшой дальнобойностью, но большим калибром и весом снаряда — с расстояния 30 км. от Москвы они были безполезны…

ps. как минимум можно сделать два вывода: или у «нашедших» две 30-см пушки под Москвой явно не было под рукой точной рулетки или линейки)) или пушки были 150-210мм…

источник информации об орудиях Вермахта II мировой: http://xn--b1adccaencl0bewna2a.xn--p1ai/index.php/history/52-articles/10420—1933-1945

Исследований и информации, которая бы в полной мере ответила на вопрос: ДЛЯ ЧЕГО МИФ О ДАЛЬНОБОЙНЫХ ПУШКАХ В КРАСНОЙ ПОЛЯНЕ БЫЛ РОЖДЕН? найдено мною не было. Даже перечитав 100 раз резюме доклада уважаемого Карасёва…

МОИ ЛИЧНЫЕ ВЫВОДЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

- Да, здесь, конечно, присутствует и т.н. фактор времени — мемуары и воспоминания писались спустя десятилетия после войны…

- Возможно (хотя это очень маловероятно), что наше командование не различало немецкие артиллерийские системы штатные (о «больших орудиях» упоминает Карасёв) с условно небольшой дальнобойностью (15-16 км.) и системы весом в сотни тонн, описанные выше в статье (от 30-45 км.)

- У очевидцев, особенно исполнителей воли высшего командования (это на мой взгляд касается и той и другой стороны в любой войне), а в особенности (и в частности) — у артиллеристов (подозреваю (хотя легко могу и ошибаться), что у Рокоссовского упоминание в его книге о 300 мм. орудиях появилось с «подачи» его начарта Казакова) такие «воспоминания» появлялись по следующей ОСНОВНОЙ причине:

- на артиллеристов (наряду с организованными «группами охотников») возлагалась большая роль и задача в уничтожении (сжигании) населённых пунктов на основании приказа 0428… К счастью (или к сожалению — это кто как воспринимает) 16 армия активно исполняла приказ 0428 (хотя и 20-я армия также «отличилась», просто документов войны об этом напрямую пока не обнаружено, кроме таких: ссылка, ссылка, ссылка, ссылка, )

- уверен, что многим исполнителям Приказа не просто жилось на белом свете — воспоминания о том времени, особенно, если было понимание, что эвакуация СВОЕГО населения сотен (а возможно и тысяч) городов, сёл и деревень вокруг Москвы (и это на 6-м месяце войны) не только не была полностью выполнена, но просто и не проводилась… а мы исполняли и накрывали их реактивными миномётами…

- поэтому — слабые (как минимум) искали «оправдания», более сильные — считали лучшим молчать…

Доклад прочитан [Карасёвым В.] на секции «Ратная слава Подмосковья» Х-й научно-практической конференции «Актуальные вопросы истории Московского края», проходившей в Московском государственном областном университете (МГОУ) 16.02.2016.

ПУШКИ КРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

Понятно, что в кино не всегда соблюдается полная историческая достоверность. Однако в данном случае создатели фильма опирались на свидетельства весьма авторитетных людей. Вот рассказ бывшего командующего артиллерией 16-й армии В.И. Казакова.

«В ночь на 25 ноября приехали, наконец, в штаб Рокоссовский и Лобачев… Около 3 часов ночи раздался телефонный звонок. Командарма вызывала по ВЧ Ставка Верховного главнокомандования… Гитлеровцы заняли Красную Поляну. Местные жители успели сообщить по телефону в Моссовет, что там устанавливаются дальнобойные орудия для обстрела столицы…

У Рокоссовского к этому времени уже созрело решение. Он распорядился задержать на марше два батальона и артиллерийский полк, посланные под Солнечногорск, и направить их в район Черной Грязи, в 6 километрах от Красной Поляны. Мне он приказал к рассвету направить в тот же район два пушечных артиллерийских полка резерва Верховного главнокомандования и два-три дивизиона «катюш», которые должны были в 7 часов 25 ноября открыть огонь по Красной Поляне…

В 4 часа ночи из штаба фронта передали, что к утру в распоряжение 16-й армии прибудут танковая бригада Ф.Т. Ремизова, 282-й стрелковый полк, 528-й артиллерийский полк Л.И. Кожухова и четыре дивизиона «катюш». Рокоссовский приказал мне и начальнику бронетанковых войск армии Г.Н. Орлу выехать в район Черной Грязи и лично принять эти части…

В 7 часов заговорила наша артиллерия. На врага, засевшего в Красной Поляне, обрушился мощный огонь орудий и «катюш». Противник открыл ответный огонь из орудий и танков, но на этот раз бесспорное огневое превосходство было на нашей стороне. Бой продолжался весь день. С наступлением темноты наши танкисты ворвались в Красную Поляну, захватили много пленных, машин и орудий. Противник вынужден был отойти. Однако через некоторое время ему удалось вновь вернуть оставленные позиции»1.

Вот сообщение еще одного мемуариста. Бывший главный редактор газеты «Красная звезда» Ортенберг пишет: «Накануне днем … в редакцию прибыл наш корреспондент по Западному фронту Милецкий. Он привез тяжелую весть: гитлеровцы заняли Красную Поляну и соседние с ней деревни Пучки и Катюшки. Посмотрели мы на карту — и всполошились: от Красной Поляны до центра столицы — всего 27 километров. Враг настолько приблизился к Москве, что с высокого холма за Пучками в ясную погоду мог увидеть Кремль, его колокольни и купола. Отсюда он имел возможность начать обстрел столицы тяжелой артиллерией»2.

Эта цитата из раздела, относящегося к 27 ноября. Отсюда получаем еще одну дату занятия Красной Поляны: 26 ноября 1941 г. у самого командующего 16-й армией К.К. Рокоссовского первое упоминание о Красной Поляне точно не датировано. «Ночью — было это в конце ноября — меня вызвал к ВЧ на моем КП в Крюково Верховный Главнокомандующий. Он спросил, известно ли мне, что в районе Красной Поляны появились части противника, и какие принимаются меры, чтобы их не допустить в этот пункт. Сталин особенно подчеркнул, что из Красной Поляны фашисты могут начать обстрел столицы крупнокалиберной артиллерией»3. Далее его описание примерно соответствует версии Казакова.

К сюжету вероятного обстрела Москвы из дальнобойных орудий периодически обращались в печати. В 1986 г. даже вышла в свет книга с названием, которое повторено в заголовке доклада4. Некоторым образом подвела итоги работы разных исследователей статья в газете «Совершенно секретно»5.

Здесь мы вновь встречаемся с маршалом Казаковым и узнаем от него еще одну дату события: «30 ноября, часа в три ночи, раздался телефонный звонок…». Разница во времени с более ранней версией рассказа — целая неделя. Однако вопрос, почему маршал «изменил показания», задан не был. Зато удалось выяснить один существенный момент. Оказывается, журналист «Ленинского знамени» Виктор Михневич в свое время разыскал бывшего до войны техником Краснополянского узла связи Николая Ивановича Охотникова. Тот заявил, что позвонить из поселка о появлении врага никто не мог, ибо он сам по распоряжению районного штаба обороны перерубил все линии связи в кабельном колодце, а его завалил всяким хламом.

Во всех вариантах этой истории не подвергается сомнению, что Красная Поляна была на короткое время отбита у врага. Однако старожилы поселка помнят, что их освобождали только один и единственный раз 8 декабря 1941 г. Нет сообщений о том, что врага выбивали из поселка дважды, ни в журналах боевых действий 16-й армии6 и Западного фронта7, ни в сводках Генерального штаба за конец ноября — начало декабря 1941 г.

Эти сводки должны были бы содержать рапорт об уничтожении или захвате орудий больших калибров, поскольку такое событие было [бы] уникальным. Однако в своих мемуарах К.К. Рокоссовский сообщает, что только 8 декабря «в селе Каменка (но это возле Крюкова, а не в Красной Поляне! — авт. [справедливости ради отмечу, что Каменка есть не только у Крюкова]) враг бросил два 300-миллиметровых орудия, предназначенных для обстрела Москвы».8 А Л.М. Сандалов пишет, что в тот же день была освобождена Красная Поляна и «в числе трофеев оказалась и привезенная накануне (т.е. только 7 декабря! — авт.) пушка калибра свыше 200 мм, их которой немцы рассчитывали обстреливать Москву».9 Поскольку речь идет совсем не о рядовом случае (был успешно выполнен личный приказ Верховного Главнокомандующего), такое молчание, как и разнобой в датах, не просто настораживают, а заставляют сделать вывод, что всего этого просто не было. Но мы имеем дело со свидетельствами прославленных военачальников, от которых непросто отмахнуться. Автор доклада, во всяком случае, не встречал в известной ему литературе попыток проанализировать эти сведения или просто усомниться в них. Сам он в свое время заявил о недостоверности такой версии, но это было сделано в малотиражном издании и мало известно.10

Основным содержанием доклада будет попытка разобраться, есть ли в этом сюжете какая-то реальная основа для тех сообщений мемуаристов, которые были приведены выше. Для этого надо изложить кратко ход военных действий, начиная с первой из приведенных ранее дат.

Вот какой итог 24 ноября 1941 г. подвело командование V-го армейского корпуса немцев для своей танковой дивизии, которой со временем и удалось взять Красную Поляну: «2-я танковая дивизия. С 13:00 в атаке против участка Задеринога у Пешки. Перед ней быстро поспешно собранные русские силы, которые ведут контратаки с многочисленными, также сверхтяжелыми танками».11

Пешки находятся на Ленинградском шоссе, южнее Солнечногорска и, как видим, немцы еще ничего не пишут о Красной Поляне. Противник еще надеется пробиться к Москве напрямую по шоссе. Его план на следующий день: «2-я танковая дивизия добывает участок Радомки при Дурыкино».

Естественно, командующий Западным фронтом ничего не знает о прорыве немцев к Красной Поляне и распоряжении И.В. Сталина, которое якобы было отдано в ночь на 25 ноября. Этой ночью Г.К. Жуков озабочен совсем другим. В 4:33 К.К. Рокоссовскому была отправлена такая директива: «Комфронтом приказал: организовать наступление с задачей освободить Клин и Солнечногорск…».12

К вечеру 25 ноября острие немецкого танкового клина все еще на Ленинградском шоссе: «2-я танковая дивизия берет посредством охвата с востока после тяжелых уличных боев Есипово и подвергается там во второй половине дня нескольким русским атакам с юго-запада».13

В связи с сильным противодействием командование немецкого корпуса приняло решение сменить части 2-й танковой дивизии пехотой из 106-й пехотной дивизии, а танковое соединение направить на восток, чтобы овладеть местностью в районе Холмы и быстро продвигаться на Москву через Озерецкое (на Рогачевском шоссе)14.

Следующий день 26 ноября ушел на подготовку этого маневра. Смену частей пришлось производить в условиях давления советских войск. Поэтому окончательно ее удалось завершить только ночью. При изложении плана на следующий день в журнале боевых действий немецкого корпуса впервые появляется название Красной Поляны (правда, только в усеченном виде: из одного слова «Красная»). И собственно поселок не был целью наступления. Немцев влекли мосты через канал находящиеся южнее у д. Капустино на Дмитровском шоссе15. Все это были пока только планы, и вопреки данным Ортенберга в этот день Красную Поляну враг еще не захватил.

Утром 27 ноября 2-я танковая дивизия перешла в наступление с фронта Есипово — Хметьево в восточном направлении, двумя боевыми группами. Боевая группа «один», оттеснив подразделений 7-й гвардейской стрелковой дивизии к югу, продвинулась далеко на восток и к часу дня, проследовав через Хоругвино, оказалась в районе Стародальная — Холмы. Затем она резко свернула на юг и, не встречая сопротивления, устремилась через Веревское к р. Клязьма.

В 15:50 авангард врага переправился через Клязьму возле Детской колонии (между Владычино и Клушино) и в 16:50 образовал плацдарм на южном берегу. За день было пройдено более 20 км.

Немецкие танки появились и перед находящимся неподалеку селом Льялово, где располагался штаб 16-й армии. К.К. Рокоссовский вспоминает16, как на северо-восточной окраине населенного пункта развернулся бой, в котором пришлось принять участие и некоторым штабным командирам. Благодаря наличию дивизиона 85-миллиметровых противотанковых орудий атаку удалось отбить, но штабу пришлось перебираться в Крюково.

Уже с рубежа Клязьмы орудия крупного калибра могли обстреливать Москву, не говоря уж о том, что во фронте образовалась брешь. И поэтому наше командование стало немедленно подтягивать силы против немецкого танкового клина, используя войска, которые обладали наибольшей подвижностью и ударной силой.

28 ноября с севера против 2-й танковой дивизии выступила наша 24-я танковая бригада, а с юга стали подтягиваться подразделения 145-й. Но она запаздывала и к вечеру согласно сводке Генштаба 16-й армии, готовившей контрудар с юга, располагалась так: «282 сп (Озерецкое — Пекино); мсб 145 тбр лес зап. района Новоселки — (иск.) Новокириловка; тб — в засадах в районе Пекино и вдоль дороги Черная Грязь — Елино; 2 отд. кп — сев. опушка леса 1 км южн. района Льялово; 39 пап — на сп в районе Уское; 509 ап ПТО — на сп в районе Пекино…».17 В течение дня немцы смогли силами 2-й танковой дивизии отразить удар 24-й танковой бригады и смогли захватить плацдарм у Льялово, а также занять Клушино и Владычино.18

29 ноября по немецкому фронту на Клязьме нанесла удар группа Ф.Т. Ремезова. 2-й танковой дивизии врага опять пришлось отбивать атаки, что задержало ее продвижение на восток. На этом направлении немцам удалось занять только Мышецкое.19

Итоги нашего контрудара подведены в журнале боевых действий Западного фронта: «282 сп, особый кавполк и 145 ТБр с 9.00 29.11 ведут бой на рубеже Владыкино, Клушино, Льялово. Из Льялово противник выбит остатками кавполка».20

Скорее всего, в этих строках таится ответ на вопрос о том, какое событие послужило отправной точкой версии Казакова, которая анализируется в моем докладе. Если сравнить состав группировки наших войск, приведенный двумя абзацами выше, и той, что описана у Казакова в начале доклада, становиться понятно, что речь идет об одних и тех же войсках. И в ту и в другую группировку входят ключевые фигуры: 282-й стрелковый полк и 145-я танковая бригада Ф.Т. Ремезова. Только со временем недолгое пребывание наших подразделений в Льялово стало вспоминаться почему-то как захват Красной Поляны. Может быть, все же в 16-й армии имели место какие-то события, связанные с этим поселком? Для ответа на этот вопрос надо продолжить рассмотрение хода военных действий. Вечером 29 ноября боевой группе 2-й танковой дивизии «один» (командир полковник Родт) была поставлена задача: по мере смены ее частями 106-й пехотной дивизии на позициях в районе Клушино, Владычино двигаться на восток и овладеть деревней Пучки. Дальнейшее наступление в район д. Капустино, к мостам через канал предполагалось, но только по особому приказу, который пока отдан не был.

С утра 30 ноября продвижение врага задерживалось из-за медленной смены частей. Поэтому только в 14:10 передовой батальон танковой группы смог выступить от Мышецкого на восток. В 16:15 их авангард уже вел бой на западной окраине Красной Поляны. В 17:05 немцы, достигнув полевых позиций на северо-западной и северо-восточной окраинах д. Пучки, отметили снижение сопротивления и отход советских войск к югу. В 17:15 Красная Поляна и Пучки были захвачены.21

Эти пункты защищали части 2-й Московской стрелковой дивизии. Поэтому нагоняй от И.В. Сталина за сдачу районного центра получил в первую очередь командующий войсками Московской зоны обороны П.А. Артемьев,22 которому и подчинялось указанное соединение. Упреки из Генштаба пришлось выслушать и начальнику штаба 20-й армии Л.М. Сандалову23, хотя части его еще формировавшейся армии находились восточнее.

Около 18:00 позиции батальона 64-й стрелковой бригады этой армии в районе железнодорожного переезда у ст. Лобня были атакованы разведывательной группой противника. Силы немцев оценили в усиленную роту. 3-я стрелковая рота нашего батальона контратаковала врага, и к 24:00 отбросив его на исходный рубеж (Горки, Нестериха) тоже отошла на свои прежние позиции. В ходе боя она понесла потери убитыми и ранеными, вышел из строя 82-х мм миномет.24 Так 64-я стрелковая бригада стала первым соединением 20-й армии, вступившим в бой. Теми несколькими часами, которые потребовались, чтобы отразить наскок небольших сил немцев, и ограничился весь оборонительный период боевых действий армии.

Начиная со следующего дня, 1 декабря, 20-я армия вела наступление, пыталась вернуть Красную Поляну. Но удалось это сделать только через неделю жестоких боев, сопровождавшихся тяжелыми потерями. В их ходе большей частью борьба велась за опорные пункты немцев, под которые были оборудованы деревни, окружавшие Красную Поляну. К ней самой удалось приблизиться только в последние сутки перед освобождением.

Это показывает, в частности, насколько вероятен был успех той операция, которую описывают в мемуарах Казаков и его бывший командующий. Если следовать их версии (и не обращать внимание на даты), то именно 1 декабря должна была вестись контратака силами 145-й танковой бригады, направленная на Красную Поляну. И журнал боевых действий Западного фронта сообщает: «282 сп с 145 ТБр, при поддержке артиллерии, перешли в контратаку в направлении Красная Поляна. Бой продолжается».25 Но, «в направлении Красной Поляны», не означает ведение боя «за Красную Поляну». В действительности, согласно журналу боевых действий 16-й армии, «группа генерал-майора Ремезова вела упорный бой с пр[отивни]ком до двух пп усиленных танками и бронемашинами [за] овладен[ие] Поярково. В 17.00 пр-к был атакован [в] Поярково полностью <…> отбросив его за р. Клязьму. Трофеи: орудий ПТО — 1, велосипедов — 10, автомашин — 1, минометов — 1. Уничтожено до роты пехоты».26 Немцы (106-я пехотная дивизия) подтверждают27 сдачу Поярково в 17:45.

Таким образом, результат боя заключался в ликвидации немецкого плацдарма южнее Клязьмы, и до Красной Поляны оставалось еще 5-6 км. Собственно, как показывают документы нашей 145-й танковой бригады, целью операции и было устранение последствий немецкой вылазки на южный берег Клязьмы. Успешный исход боя за Поярково, как и события под Льялово, мог послужить одним из мотивов, которые навеяли послевоенные воспоминания командиров 16-й армии. Тем более, что при этом были захвачены какие-то пушки. Трофеи, конечно, выглядят весьма скромно. Противотанковое орудие явно не годилось для обстрела Москвы. Но ведь в тот день никто и не собирался захватывать дальнобойную артиллерию! Пока в Москве еще ничего не знали о появлении больших пушек в только что занятом врагом райцентре. Ведь телефонного звонка в Моссовет еще не было.

Только на второй день после начала оккупации, т.е. 1 декабря, в доме преподавательницы немецкого языка Евгении Владимировны Гороховой появился немецкий офицер, который предложил ей покинуть жилье, поскольку рядом будет устроена артиллерийская позиция (немец, конечно, предвидел возможность обстрела своей батареи и его попытка выселить хозяев была в некоторой степени актом гуманизма).

В доме, находившемся на окраине Красной Поляны недалеко от леса, кроме Е.В. Гороховой и ее малолетнего сына жило еще несколько семей, уже потерявших кров.

«Я тут же ответила, — вспоминает Е.В. Горохова, — что этим людям некуда идти, их дома разрушены. Мой немецкий, видимо, произвел впечатление на офицера, он махнул рукой; дескать, черт с вами, я предупредил…

Немцы сразу стали копать у самой опушки. Нас туда не пускали, да и мы старались не высовываться. Солдаты часто заходили в дом погреться, одеты они были явно не по нашим морозам… Из разговоров солдат мы поняли, что они оборудуют позиции для обстрела Москвы, самих пушек ожидают со дня на день. Собственно, солдаты этого и не скрывали, не раз от них слышали: «Москва — капут, Кремль — бух-бух»…

Подвернулся случай: в один из вечеров попросилась переночевать незнакомая женщина. Разговорились, незнакомка сказала, что ей непременно надо добраться до Москвы. Мы как-то прониклись к ней доверием и … сочинили записку, адресованную сестре моего мужа — Ольге Семеновне Бурылиной. Ее муж был военным, и мы были уверены, что она передаст записку куда следует.

Мы написали, где именно немцы сооружали позиции, я попросила еще Оленьку побеспокоиться о моем сыне, если что случится. Дали адрес, вложили записку в валенок и рано утром, было еще темно, я проводила женщину. Как ни странно, сплошной линии фронта не было. Представляете: не встретили ни немецких, ни наших патрулей. Проводила женщину далеко, она потом пошла одна, а я возвратилась домой».28

Судя по рассказу Е.В. Гороховой, незнакомка появилась в их доме не ранее вечера 1 декабря, а скорее всего 2-го. Отсюда нетрудно заключить, что в Москву она могла попасть не ранее вечера 2 или 3 декабря. И действительно, на третьи сутки наступательной операции 20-й армии, 3 декабря в Моссовете раздался телефонный звонок, и женщина, которая так и не представилась, сообщила, что в Красной Поляне устанавливаются дальнобойные орудия для обстрела Москвы. По другим версиям звонок был сделан напрямую в Генштаб, но адресат не так важен для дальнейшего обсуждения, как дата звонка. В датировке мы опираемся на относительно недавнюю публикацию.29 Позже было установлено, что звонила О. Бурылина, которая получила записку Е.В. Гороховой. А имя женщины, ее доставившей, осталось неизвестным.30

По версии командиров 16-й армии этот звонок дает толчок операции по нейтрализации возникшей угрозы. Но забота по ликвидации немецких пушек в Красной Поляне легла уже не на подчиненных К.К. Рокоссовского. Дело в том, что 3 декабря 20-я армия была включена в состав Западный фронта, который установил новые разграничительные линии, и 16-я армия перестала даже формально нести ответственность за участок фронта на краснополянском направлении.31 Разбираться с Красной Поляной следовало теперь подчиненным генерала А.А. Власова. Что касается частей 16-й армии, то, как следует из документов фронта и армии, группа Ремезова в этот и следующий день никуда не наступала и занимала оборону на Клязьме.

Таким образом, телефонный звонок не имел тех последствий, которые описаны у Казакова. Атаки частей 16-й армии на позиции немецкой артиллерии не состоялось. Зато приказы 20-й армии в эти дни указывают в качестве цели наступления Солнечногорск и Красную Поляну. Но конкретно о том, что там надо уничтожить дальнобойные орудия, в них никаких указаний нет.

А какие, собственно, орудия могли оказаться в передовых немецких частях? Вот запись в дневнике Гальдера от 30 ноября: «Для артобстрела Москвы будут переброшены: 10 батарей 150-мм пушек (дальность стрельбы 11 300 м), 2 батареи 150-мм пушек (15 300 м), 1 батарея 194-мм пушек (20 800 м). Эти батареи будут направлены в группу армий «Центр» 6.12.».32

Конечно, на неосведомленного читателя этот список может произвести большое впечатление. Поэтому надо дать небольшое пояснение. Речь идет о дополнительной артиллерии, которая, судя по дате в приведенном отрывке, к Москве просто не поспела. Но и без нее в состав каждой из немецких дивизий, в т.ч. и 2-й танковой, входил артиллерийский полк. На его вооружении стояли легкие и тяжелые полевые гаубицы калибром 100 и 150 мм, а в составе артиллерии приданной корпусам имелись мортиры калибра 210 мм. Таким образом, «большие» орудия у врага всегда были под рукой и использовались почти в каждом бою.

Оборудуя позиции у дома Гороховой, немецкие артиллеристы выполняли обычную рутинную работу. Некоторый интерес к ней подогревался близостью Москвы (вспомним, что в конце апреля 1945 г., у наших артиллеристов возникло соревнование: кто первым даст залп по Берлину).

Достать немецкую батарею действиями наземных войск оказалось невозможно. Поэтому в качестве реального противовеса оставались авиация и собственная артиллерия. По воспоминаниям жительницы Красной Поляны, «с 3 декабря начали стрелять «катюши» (это мы узнали позднее). Огненная лавина летела за улицу Березовая к лесу, туда, где немцы делали позиции для дальнобойной пушки».33 Если бы вслед за одним из этих артобстрелов около дома Гороховой появились наши танки или только пехота, то свидетельница это, несомненно, запомнила бы и не стала о таком событии умалчивать впоследствии.

Подводя итоги можно сказать следующее:

Никакого захвата Красной Поляны до 30 ноября 1941 г. не было. Соответственно до первого дня декабря не могло быть и никакой нашей контратаки против немцев в этом населенном пункте.

Атаки непосредственно против Красной Поляны начиная с 1 декабря 1941 г. (до того, как прозвучал телефонный звонок) вела 20-я армия, которая и освободила райцентр 8 декабря первый и последний раз.

Сообщение по телефону о появлении немецкой артиллерии в поселке было, но последовало из Москвы и после того, как части армии К.К. Рокоссовского уже не несли ответственность за данный участок фронта и не должны были принимать участие в ликвидации угрозы обстрела Москвы.

Немцы действительно оборудовали огневые позиции в Красной Поляне, но это была пока либо дивизионная, либо корпусная артиллерия.

Никакого кратковременного захвата Красной Поляны нашими войсками и уничтожения артиллерии не было. Скорее всего, речь и у Казакова, и у Рокоссовского идет о контрударе против врага, вышедшего на южный берег Клязьмы и борьбе за населенные пункты непосредственно у реки (Льялово или Поярково). По прошествии лет командиры 16-й армии вольно или невольно перенесли эти события в Красную Поляну. Все действие у В.И. Казакова, да и у К.К. Рокоссовского развивается буквально в течение суток: телефонный звонок в Москву из поселка и мгновенная реакция с положительным результатом! Но в реальности между захватом райцентра и этим звонком прошло три дня!

Одного этого достаточно для опровержения их версии событий, которую можно с полным основанием считать мифом.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Казаков В.И. Казаков В.И. Артиллеристы в боях под Москвой. (В сборнике Битва за Москву). — М.: Московский рабочий, 1966 — С. 181.

- Ортенберг Д.И. Июнь — декабрь сорок первого: Рассказ-хроника. — М.: «Советский писатель», 1984. С. 275.

- Рокоссовский К. К. Солдатский долг. — М.: Воениздат, 1985. С. 93.

- Лазарев Л.Л. Пушки Красной Поляны — М.: Московский рабочий, 1986. — 126 с.

- Шляхтерман В. Урок немецкого. Совершенно секретно. 2008. N03.

- ЦАМО РФ. Ф. 358 (16 А 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 77.

- ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 218.

- Рокоссовский К. К. Указ. соч. С. 97

- Сандалов Л.М. 1941. На московском направлении. — М.: Вече, 2006, с. 264

- Карасев В.С. Яхромский мост. Очерк боевых действий на территории Дмитровского района в период битвы за Москву. Ноябрь — декабрь 1941 года. — М.: Дрофа, 2008. С. 147-153

- NARA. T-314. R. 245. L. 00488

- ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 218. Л. 176

- NARA. T-314. R. 245. L. 00492

- NARA. T-314. R. 245. L. 00493

- NARA. T-314. R. 245. L. 00496

- Рокоссовский К. К. Указ. соч. С. 91

- Битва под Москвой. Хроника, факты, люди: В 2-х кн. — М.: Олма-Пресс, 2001. — Кн. 1, с. 808

- NARA. T-314. R. 245. L. 00503

- NARA. T-314. R. 245. L. 00507

- ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 218. Л. 207

- NARA. T.315. R.90. L.1100

- Дивизия первого салюта: Боевой путь 2-й Московской 129-й Орловской стрелковой дивизии/Сост.: Н. С. Сергеев и др.; Лит. запись Ю. И. Осипова. — М.: Моск. рабочий,1984, С. 34

- Сандалов Л. М. 1941. На московском направлении. — М.: Вече, 2006, с. 259

- ЦАМО РФ. Ф. 1868 (64 сбр). Оп. 1. Д. 3. ЛЛ. 3, 3 об.

- ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 218. Л. 221

- ЦАМО РФ. Ф. 358 (16 А — 11 гв. А). Оп. 5916. Д. 77. Л. 12

- NARA. T-315. R.1246. L. 0812

- Шляхтерман В. Урок немецкого. Совершенно секретно. 2008. N03

- Добровольский А. Кремль спасли одним звонком. «Московский Комсомолец», 29.11.2006. http://www.mk.ru/editions/daily/article/2006/11/29)

- Рогова Т. Б. Лобня. природа, история. — Лобня, 2011. С. 125

- ЦАМО РФ. Ф. 208 (ЗФ). Оп. 2511. Д. 218. Л. 232

- Гальдер Ф. Военный дневник (Июнь 1941 сентябрь 1942). — М: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010. С. 481

- Рогова Т.Б. Лобня. Природа, История. — Лобня, 2011. С. 125

Почитать — бред и мифы — https://mywebs.su/blog/history/9194/

Почему сражение за Ленинград было крупнейшей артиллерийской битвой в истории