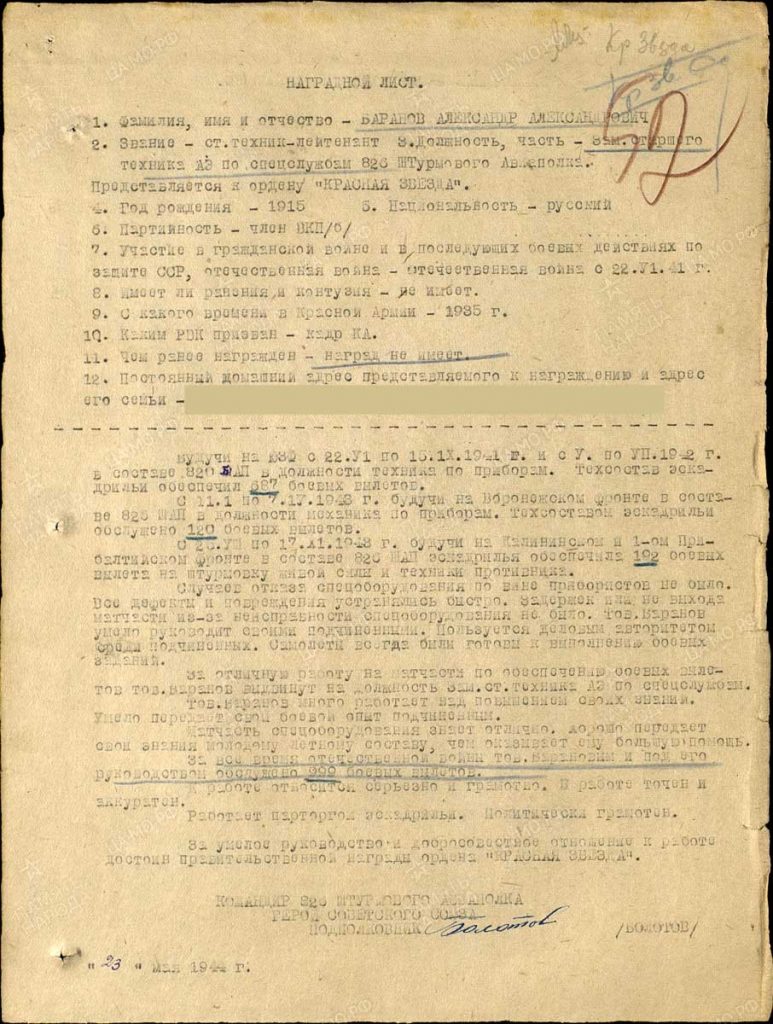

Баранов Александр Александрович

Баранов Александр Александрович — майор, ветеран Великой Отечественной войны.

Александр Александрович родился в мае 1915 года в д.Нажарково, Судиславский р-н, Костромская обл.

До войны работал техником по авиаприборам и преподавателем.

В годы Великой Отечественной войны проходил службу в РККА на Юго-западном, Калининском, 2-м Белорусском, 2-м Прибалтийском фронтах.

Воинская часть: 826 шап 335 шад ( 826 шап, 335 шад, 3 ВА )

Воинское звание: майор.

После войны — техник и преподаватель. С 1979 года начальник пожарно-сторожевой охраны ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса.

Награды:

Ордена:

- орден Красного Знамени

- 2 ордена Красной Звезды

- орден Отечественной войны II ст.

Медали:

- «За боевые заслуги»;

- «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»

- шесть юбилейных медалей…

Московское военное авиатехучилище (МВАТУ) закончил накануне войны. Фотография «Выпуск 1938 г.» на которой запечатлен, хранится в фонде Центрального музея Вооруженных сил СССР за № 3/50502. В штабе ВВС Киевского Особого военного округа получил предписание в воинскую часть 29729. Это был штурмовой авиаполк полковника Кузнецова, на вооружении которого были двухместные самолеты, именовавшиеся «три эс» (ССС) — скороподъемные, скорострельные, скоростные. Путевая скорость такого самолета уступала скорости современного ж. д. поезда на магнитной подушке.

В 1940 году ВВС Округа были передислоцированы, и полку Кузнецова пришлось покинуть Киев; переезду были рады, пожалуй, одни дети.

Так, новый 1940-й год, я встретил в г. Комарно Львовской области. Личный состав полка, не успев обжиться на новом месте, в марте 1941 года был выведен в летние лагеря, в местечко Адамы, позднее передислоцировались на полевую авиаплощадку в местечко Куровичи, по карте, а мы называли «Куровицы», здесь и война застала. С марта и по июнь сорок первого зорко следили немецкие воздушные разведчики, я и сейчас вижу концентрические круги над аэродромом на большой высоте. Но и наша наземная армейская разведка не дремала. Каждую пятницу нам читали оперативные сводки о дислокации немецких войск вдоль западной границы. Сводки были детализированы, что вызывало гордость за мужество наших разведчиков.

ВВС Советского Союза накануне войны имели плачевное состояние: в подтверждение этого я сошлюсь на оценку авиаконструктора Александра Сергеевича Яковлева.

«Конечно, когда I мая 1936 года над Красной площадью проплывали гиганты ТБ-3, гул сотен авиамоторов сотрясал не только воздух. Казалось, что дрожит сама Красная площадь… Нас опьяняла тогда видимость боевой мощи нашей авиации… Однако очень быстро наступило отрезвление.

Когда в конце 38-го года, в ходе гражданской войны в Испании, немцы показали свои новые «Мессершмиты» и «Юнкерсы», совершенно неожиданно и со всей очевидностью выявилось наше отставание. Поликарповские истребители И-15, И-16 по всем статьям уступали «Мессершмитам”. Фронтовые бомбардировщики СБ также не выдерживали сравнения с немецкими пикирующими бомбардировщиками Ю-88. Вышло так, что по всем типам боевой авиации перевес оказался у немцев». (А. Яковлев. «Цель жизни». Издательство Полит. литературы, М., 1972, с. 155-156).

Перед вероломным нападением на нашу Родину немецкая авиация имела большой разбойничий опыт в небе Западной Европы. Когда на Нюрнбергском международном процессе спросили Геринга о чудовищной акции по уничтожению испанского города Герника, он сказал: «…Герника? Помню, действительно было что-то вроде эксперимента для Люфтваффе… В тот момент подобные опыты не могли быть осуществлены в другом месте».

16 февраля 1987 г.

Столь ранний, в марте, а не в мае, как обычно, вывод авиаполка в летние лагеря был обусловлен строительством бетонированной взлетно-посадочной полосы аэродрома в Комарно. Для переучивания и получения новых самолетов была откомандирована в Воронеж группа летно-технического состава.

На новом месте базирования авиаполк стал именоваться 66-й штурмовой авиаполк (ШАП) и вошел в состав 15-й Львовской смешанной авиадивизии. Перед перебазированием в Западную Украину полк имел на вооружении самолеты И-15 с двигателями воздушного охлаждения М-25. Стрелковое вооружение состояло из двух пулеметов ПB-I, стреляющих через винт, а бомбовая загрузка — не более ста килограммов, если, конечно, не ошибаюсь.

Куровичи представляли собой холмистую рельефную местность в виде гигантской чаши, на дне которой базировались два авиаполка, кроме нашего — истребительный 164-й ИАП.

Если вы посмотрите с запада на восток, то увидите следующее расположение хозяйства Кузнецова.

На границе хлебного (ржаного) поля стояли небольшие постройки. В одной разместился штаб полка с местом жительства командира и начштаба, в другой — комната для дежурного и комната для телеграфного отделения. За этими двумя легкого типа помещениями виднелся полотняный «городок», за палатками — стоянка самолетов. Продолжением стоянки была столовая, а за нею — временные дощатые постройки хозяйственных нужд амбарного типа.

По правую сторону хозяйства, с которым я вас только что познакомил, можно было заметить дренажный канал, а немного дальше него виднелось большое село с церковью посередине.

Правее палаток и стоянки самолетов была взлетно-посадочная полоса, с которой отрабатывались дневные и ночные полеты согласно плану УБП. Часто навещали комиссии разного уровня.

За повседневным выполнением плана учебно-боевой подготовки одна неделя сменяла другую, наступила последняя мирная суббота, 21 июня 1941 года.

В первой половине дня, как и в каждую предыдущую субботу, небольшая группа личного состава уехала в Комарно на побывку к семьям. А во второй половине свершилось чудо – наши летчики, в основном, командиры эскадрилий, перегнали из Воронежа пять новеньких самолетов ИЛ-2.

Место стоянки самолетов превратилось в салон красоты, а оставшееся время до самого отбоя – в профессиональный праздник.

Но лично мне любоваться новыми самолетами не довелось, я готовился заступить дежурным по лагерному сбору.

Вот уже солнце скрылось за горизонтом, и время подходит к отбою, палаточный городок шумит, как потревоженный гигантский улей. Надвигались вечерние сумерки, и Куровичи погрузились в теплый молочный туман. Был слышен повелительный голос дежурного: «Прекратить разговоры! Отбо-о-й!» Постепенно угомонились разговоры, стало тихо кругом. Наступила июньская незабвенная ночь. Я направился проверить посты. Если бы вы знали, что сейчас со мной происходит! Да ведь я вновь все вижу и слышу! О, какая это была волшебная ночь! С разных сторон и направлений в ночном эфире была слышна перекличка не видимых в траве птиц – коростелей. Их ударные звуки сливались в чарующую музыку, и на душе было так хорошо и радостно, что вспоминалась бессмертная поэзия А.С. Пушкина:

Тиха украинская ночь…

Прозрачно небо. Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух.

Тиха и коротка июньская ночь, когда вечерняя заря почти незаметно переходит в утреннюю. И вот небо озарилось яркими цветами радуги, а вслед за этим из-за горизонта проклюнулась краюха красно-медного солнца. Утренний туман, испугавшись солнечного света, стал рассеиваться. Я возвращался после проверки постов.

От палатки к палатке метался озабоченный телеграфист, ища оперативного дежурного, который с вечера покрутился на глазах и залег под белоснежную простыню. Какая беспечность! – возмущается мой собеседник. А разве не беспечность привела к аварии на Чернобыльской АЭС?!

Телеграфист сообщил мне, что срочно вызывает Львов. Тотчас доложил начальнику штаба. Шли минуты, бежали секунды, Ю-88 шел курсом на Куровичи.

Подошли к аппарату.

«Читайте», — сказал майор Федотов. Из аппарата, шурша и извиваясь, как гробовая змея, поползла лента.

Львов: — Немецкие самолеты перелетели советскую границу! Наземные войска вступили в бой! Объявляйте боевую тревогу! Все ли понятно?!

М-р Федотов: — Непонятен пароль!

Львов: — Действуйте!! Распечатывайте все «НЗ»!

Завыли и застонали два ревуна. Мигом опустели палатки. Все бросились к самолетам.

С западной стороны, словно из-под земли, появился двухмоторный самолет. Он прошел у меня над головой с приглушенными двигателями, чтобы не разбудить «спящий» личный состав полка. Какая «материнская» забота! Над палатками прошел тихо, на бреющем, подброшенная вверх пилотка коснулась бы фюзеляжа Ю-88, Поравнявшись со стоянкой, открыл пулемётную очередь. В утренней заре четко обозначался след трассирующих пуль. При втором заходе над стоянкой высыпал мелкие бомбы, как картошку из мешка, так мне виделось. Оружейники их окрестили «лягушками». Такая пакостная бомба ударится о землю, квакнет, подпрыгнет и в верхней точке рвется, поражая осколками.

Ю-88 заходил на третий круг, и я сердцем понял, какая надо мной нависла смертельная опасность. Не было укрытий, и я оказался в положении кролика перед пастью удава. Не зная, что в хвосте воздушный стрелок, я подумал, что огонь ведется с обоих бортов, и лег на землю вдоль продольной оси самолета, чем и создал удобную мишень для воздушного стрелка. Он повел по мне ровную строчку из крупнокалиберного пулемета. Вот тебе и военно-политическая Академия, вызова которой ждал со дня на день. Хотелось жить, влиться в землю. Сердце стучало и билось, как птица в силке. Это «свидание» со смертью посеребрило мне голову в двадцать шесть лет. А нервный шок проявляет себя и сейчас, что замечают не только мои дети, но и посторонние, «завожусь с пол-оборота», особенно тогда, когда встречаюсь с несправедливостью.

— Меня интересуют не эмоции – сказал собеседник, в воздушный пират. — Неужели он ушел безнаказанно?

Да, ушел пират почти безнаказанно. Пытались наказать, но матерая лиса обманула неопытных охотников. Вот как это было.

После пулеметной очереди, о которой я вам только что поведал, хвостовой воздушный стрелок перенес огонь на палатки. И если бы я задержался с проверкой постов, авиаполк понес бы большие потери.

После учиненного разбоя «охмелевший» пират стал удирать на свою базу курсом, откуда появился. Но вот в хвост Ю-88 «подстроились» два наших истребителя и взяли разбойника в ножницы. Сверху повел пулеметный огонь И-16, а снизу И-15, по хвостовому номеру я знал летчика Ячнева. Это был молодой храбрый летчик. Вражеский воздушный стрелок на огонь не отвечал. За возмездием следили с напряженным любопытством.

Для экипажа Ю-88 наступала критическая минута, пулеметные очереди стали хлестать по фюзеляжу и кабине. Плохо дело. Вдруг с обеих консолей плоскостей вспыхнули два черных пламени и потянулись двумя пушистыми хвостами. Одновременно с этой каверзой пират стал планировать, имитируя вынужденную посадку. Зрители «спектакля» закричали от радости: «Сбили-и-и! Сбили-и-и гада!!» Но вдруг оба пушистых хвоста отелились от консолей, а самолет, взмыв вверх, ушел на свою базу. Все наблюдавшие за этой «картиной», остались в недоумении, с застывшим на лице вопросом: «Как же так?» — А вот так, это была матерая лиса.

18 февраля 1987 г.

Всю осень и зиму сорок второго личный состав нашего бывшего 826-го штурмового авиаполка отрабатывал учебно-боевую программу на самолётах ИЛ-2 в предместье г. Куйбышева. Об этом периоде моя память сохранила много интересного: было всё — и хорошее, и плохое, даже жертвы были.

Пришло время, когда была успешно выполнена программа подготовки и наступила пора отправляться на фронт. Авиаполк, сделав прощальный круг над местечком Кряж, взял курс на Воронежский фронт с двумя аэродромами подскока.

В состав действующей армии полк был зачислен 13 января сорок третьего.

Авиабаза со взлётно-посадочной полосой была в местечке Можайское, что южнее г. Воронежа. Она охранялась зенитной батареей, и это было большой роскошью для авиаторов, если вспомнить первый период войны.

Зима была, помню, лютая, и готовить самолёты к боевому вылету было не так-то просто. У меня и сейчас при воспоминании забегали холодные мурашки под рубашкой.

— А разве строители БАМа в тепле работали? А выход в открытый космос?

— Молчу, собеседник, помалкиваю.

Наши лётчики, делая по три-четыре боевых вылета ежедневно и имея на борту мощную огневую способность, здорово помогли наземным войскам стронуть с места окопавшегося врага. И саморекламированная «непобедимая» гитлеровская армия бежала с воронежской земли, подхлёстываемая и с земли, и с воздуха. Мне довелось видеть дорогу победы наших войск и дорогу позора гитлеровской армии. Было это в середине февраля, когда из-под снега были видны оттаявшие на припёке трупы и разбитая вражеская техника. И так было по всей дороге до Белгорода. Вражеской авиации в ту зиму я не видел, да и лётчикам, как они рассказывали, вражеские самолёты не мешали наносить удары.

Наша авиапромышленность в сорок втором испытывала голод в лёгком металле – дюралюминии – и была вынуждена заменять его фанерой. Этот фанерный период в авиации запомнился вот по какому случаю.

Представьте себе зимний морозный день. Самолёты возвратились с боевого задания и один за другим заходят на посадку. Следят десятки внимательных глаз. Всё идёт хорошо. Но вот один из них коснулся колёсами земли и тут же переломился. Отделившийся фюзеляж с хвостовым оперением стал отставать от центроплана, ползя за ним, словно отрубленный хвост ящерицы за своим телом, чтобы снова с ним срастись.

Послышались тревожные возгласы: «Санитарную -ю-ю машину -ну!»

Но вот полусамолёт – авиадвигатель и плоскости – остановился, и из кабины на землю спрыгнул лётчик, старший лейтенант Н. Макаров. Он немного задержался у кабины, оценивая случившееся, и зашагал в направлении командного пункта.

В результате наступления наших войск авиабаза в Можайском за какие-то считанные дни оказалась слишком удалённой от линии фронта, пришлось перебазироваться, но не всему личному составу. Для восстановления самолёта была оставлена небольшая группа техсостава и один лётчик. Мы быстро справились с поставленной задачей, а лётчик, опробовав самолёт, перегнал его на новое место базирования.

Мы, небольшая группа инженерно-технического состава, сели в бортовую машину и отправились на другую авиаплощадку.

Военные годы сдружили нас и объединили в единую семью, и я мог бы рассказать вам о каждом технике очень много интересного, но для этого нужно затратить много времени, а у меня его в обрез.

Представьте себе, что вы мысленно трясётесь в этой бортовой машине по просёлочной дороге, видите всех нас в лицо и слышите каждого по интонации голоса.

Вот вы слышите незабвенный, милый голос Петра Ильича Скорописова: «Послушай, милейший!» или «Послушай, драгоценнейший!» Ах, какое это было душевное обращение!

Пётр Ильич был авиатехником по эксплуатации самолётов, и я не припомню случая, чтобы его самолёт когда-либо запоздал по технической причине с выруливанием на старт. Любил технику и даже забывал дорогу в столовую. Бывало, скажет: «Барашик, принеси мне чего-нибудь, а я устраню один дефектик».

В минуту откровения он мне так о себе поведал:

— Ведь я до войны-то артистом был и на сцене драматического театра роль Ленина играл! Так за мною на репетицию даже сам секретарь обкома нашей партии свою машину присылал. Ведь это понимать надо!?

Последние слова фразы Скорописов, помню, сопроводил взлётом руки с отогнутым указательным пальцем. В этот торжественный момент исповедания лицо его озарилось несказанным счастьем, глаза заблестели, и весь он был какой-то другой, похожий на влюблённого. Пётр Ильич в ту минуту воображал себя в атмосфере сценического искусства и представлялся загримированным под Ленина. Вот он уже подошёл к краю сцены и обращается в переполненный зал. Но для мысленно перевоплощённого артиста зрители воспринимаются как делегаты Третьего Всероссийского съезда совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, и он, представляя себя Лениным, повторяет его слова:

— Товарищи! Наша социалистическая республика Советов будет стоять прочно, как факел международного социализма и как пример перед всеми трудящимися массами…

Представление было закончено, но в зале царила тишина. Никто с места не поднимался. И вдруг почудилось Скорописову, что слышит он взрыв аплодисментов и даже видит наяву, как к его ногам падают цветы.

После той минуты откровения Пётр Ильич, помню, склонил низко голову и надолго ушёл в себя. Я старался отвлечь его от воспоминаний, утешить, как мог, но он был неразговорчив.

— Да, всё это было, — думал Пётр Ильич.

Увидит ли он снова театральное солнце?

Где ты теперь, Пётр Ильич? Отзовись, если жив!

20 июля 1987 г.

Вы знакомы с историей Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-45 годов? Если знакомы, то вам, надеюсь, известно, что «…в первом периоде войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) советские войска отступали в глубь страны, ведя тяжёлые оборонительные бои». Отступал и наш бывший 66-ШАП, о котором я вам рассказываю.

Все мы переживали тогда горечь неудач первого периода войны. Под словом «мы» я имею в виду не только личный состав авиаполка, в котором служил, а всё поколение дедушек и бабушек восьмидесятых годов.

Чаша терпения иной раз переполнялась, и гнев выплескивался. Так, при перебазировании с одной авиаплощадки на другую солдаты наземных войск, помню, увидев авиаторов, поднимали сжатые кулаки и сквозь стиснутые зубы выкрикивали в наш адрес: «Лётчики, где ваши самолёты?!»

Увы, лётчики были бессильны в те дни перед господством вражеской авиации.

За первые три месяца войны врезалась в мою память одна полевая авиаплощадка в местечке Чернобай в Черниговской области. С этой авиаплощадки наш полк помогал наземным войскам держать оборону по Днепру. Но об этом я вам поведаю позже, а сейчас, согласно хронике событий тех дней, надо срочно покинуть этот полевой аэродром и перебазироваться в район Хоролы Полтавской области.

Было, помню, воскресенье, 15 сентября. Из штаба полка сообщили: немцы навели заглублённый понтонный мост через Днепр и переправляются.

Дело плохо. Лётчики улетели на задание, а остальные службы выехали к предполагаемому месту. День выдался на редкость погожий. Проезжая через г. Лубны, всюду видели нарядную отдыхающую молодёжь. Эта картина действовала завораживающе. На некоторых машинах появились «дефекты», и они встали на кратковременный ремонт, допустив роковую ошибку.

Позади остались районный городок Хоролы и река того же наименования. Мы почти у цели, стали уже подниматься на небольшой пригорок, что за околицей деревни Хвощовка, как вдруг увидели страшную картину: по ровному полю в направлении Хорол неслись немецкие танки. Они, помню, были замаскированы зелёными ветками, видны были вспышки, стреляли для устрашения, с навыком прогулки по Западной Европе.

Уже солнце клонилось к закату, когда мы вышли на миргородскую дорогу. Нас было шестеро, но запомнил одного, техника по вооружению Дегтярёва, судорога сводила ему ноги, но он шёл, превозмогая боль.

Прорвавшиеся немецкие танки по какой-то причине не ринулись на Миргород, и мы за ночь преодолели это расстояние.

Дорога была пустынна, словно после опустошительного мора, даже величавые тополя, и те наводили грусть, отбрасывая на землю длинные тени, напоминающие чёрных монахов.

Вдали справа виднелось зловещее пожарище, в его сторону летел вражеский бомбардировщик. Он шёл наперерез дороге, на бреющем полёте, с выпущенной «кошкой». Мы встали под кроны дерева, и нам было видно, как «кошка» зацепила телефонные провода, и они оборвались, издавая звук визга. Эхо обрыва разнеслось по проводам детским всхлипыванием.

На другой день утром мы были уже в Миргороде. Позднее через Харьковский военкомат нашли свой полк в Чугуеве – на родине живописца И. Е. Репина.

Оказалось, лётчики были перенацелены с посадкой в Чугуеве. Там в ту пору было лётное училище, ему и передали свои «пчёлки» И-15 (бис). Полк стали называть «безлошадным».

На новую материальную часть переучивались в Балашове Саратовской области.

Личный состав 66-ШАП за три месяца первого периода войны приобрёл боевой опыт, который дался нелёгкой ценой. Но не надо забывать мудрую пословицу, что «за одного битого двух небитых дают, да и то не берут».

На базе 66-ШАП было сформировано три штурмовых авиаполка. Я был зачислен в штаты 820-ШАП, впереди у которого было Изюм-Борвенковское направление, о чём расскажу немного позднее. А сейчас я вас приглашаю отправиться на Воронежский фронт. Но прежде чем перейти к другим хронологическим событиям, надо дать объективную оценку наших неудач первого периода войны.

Я вам скажу, что беспристрастная оценка неудач в первые месяцы войны дана нашей партией, и я с ней солидарен.

Смотрите статью А. В. Васильева во 2-ом томе Малой Советской Энциклопедии, 3-е издание, стр.216-220, «Великая Отечественная война Советского Союза 1941-45 гг.»

Рекомендую прочитать редакционную статью «Правды» за 21 декабря 1979 года «К 100-летию со дня рождения И. В. Сталина».

9 июня 1987 г.

Напомню, что «…в первом периоде войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942 г.) советские войска отступали в глубь страны, ведя тяжёлые оборонительные бои» (МСЭ, 3- изд., т 2, стр.215) Почему отступали, спросите вы, что же мы слабее немцев были? Эти вопросы не только вас, выросших после войны, но и меня, участника Великой Отечественной войны «от звонка до звонка», длительное время мучали. Но сейчас, почти с полувековой высоты, когда всё расставлено по своим местам и очищенное зерно рассыпано по свои амбарам, можно уверенно ответить, а вам не излишне послушать.

Итак, о выводах и оценках. Вот что сказано в Малой Советской Энциклопедии.

«…В отличие от немецко-фашистских войск, советские вооружённые силы к началу нападения фашистской Германии не имели опыта ведения крупных современных боевых операций, не успели завершить реорганизацию артиллерии, бронетанковых войск и ВВС. Новые советские танки, орудия и самолёты не уступали по качеству немецким, но к началу войны промышленность СССР ещё не могла выпускать их в количестве, достаточном для перевооружения Советской Армии, а поступавшие на вооружение образцы не были освоены личным составом. Промышленность также не была подготовлена к быстрому восполнению больших потерь боевой техники».

Да, у нас не было опыта ведения войны. Я участвовал в освобождении Бессарабии в июне 1940 г. Но боевого применения авиации не было, румыны ретировались восвояси.

«Одной из важнейших причин неудач советских войск в начале войны явилась неправильная оценка предвоенной обстановки И. В. Сталиным. Преувеличивая значение советско-германского договора о ненападении, Сталин не верил поступавшим данным о подготовке вторжения немецко-фашистских войск и отвергал все предложения о необходимости приведения советских войск приграничных округов в боеготовность. Взяв на себя единоличное решение важнейших государственных и военных вопросов, Сталин не принял должных мер к приведению страны и вооружённых сил в боевую готовность, вследствие чего для советских войск, прикрывавших границы, вторжение германских армий было внезапным» (МСЭ, 3-е изд., т2, с.216).

Я уже вам рассказывал о том, что 15-я Львовская смешанная авиадивизия, в которую входил наш бывший 66-й штурмовой авиаполк, была на прикрытии воздушной западной границы.

И я через сорок шесть лет не могу без возмущения вспомнить, что накануне в субботу, 21 июня, мы не были приведены в готовность №1, и это в то время, когда известный разведчик Зорге сообщил нашему правительству день и даже час вероломного нападения фашистской Германии.

А теперь предлагаю вам послушать, что пишет газета «Правда» за 21.XII.79 г. в статье «К 100-летию со дня рождения И. В. Сталина»:

«Восхваление Сталина вскружило ему голову, способствовало усилению присущих ему отрицательных черт характера, о которых предупреждал партию Ленин. В декабре 1922 года Ленин написал «Письмо к съезду», в котором высказывал опасение, сумеет ли Сталин, сосредоточивший в своих руках необъятную власть, «всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью» … В письме проницательно говорилось, что это обстоятельство может показаться мелочью, но это не мелочь, «или это такая мелочь, которая может получить решающее значение». (Полное собр. соч., т.45, стр.345-346)

«В первые годы без В. И. Ленина Сталин считался с его критическими замечаниями. Но в дальнейшем он стал переоценивать свои заслуги, уверовал в собственную непогрешимость… Были допущены серьёзные нарушения советской законности и массовые репрессии. В результате невинно пострадало много видных деятелей партии и государства, крупных военачальников, честных коммунистов и беспартийных советских людей».

В 1937 и 1938 годах я был курсантом Московского авиатехучилища и помню митинги, передававшиеся по радио. В выступлениях то и дело слышались страшные и зловещие слова «враг народа». А на самом деле клеймили красу и гордость советского государства и рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот передо мной краткая биография Алксниса Якова Ивановича (1897 – 1940), командарма 2-го ранга, родившегося в семье батрака в Лифландской губернии. В 1931-38 гг. – начальник ВВС РККА. Он любил курсантов, и при всей занятости частенько навещал училище. Блюхер, Тухачевский и многие другие были опытными военачальниками, и мы лишились их накануне войны.

Но Сталину, на мой взгляд, надо отдать должное за то, что в критическую минуту, когда Москва была во вражеском кольце, он не покинул столицы и руководил разгромом немцев под Москвой.

Вот что пишет М. Паджев в своей книге «Через всю войну»:

«16 октября 1941 г. из Москвы были эвакуированы правительственные учреждения, дипломатический корпус и генеральный штаб РККА.

В Рогожско-Симоновский тупик был подан специальный поезд для Сталина. Утром 10 октября Сталин прибыл туда. Два часа он ходил по перрону, раздумывая. Затем сел в машину и уехал на дачу. Три месяца поезд простоял наготове, но Сталин больше не приезжал туда. На этом спецпоезде после Победы Сталин прибыл на Потсдамскую конференцию». (Взято мною из книги Л. Лазарева «Пушки Красной Поляны».)

Ещё раз мне хочется вернуться к объективной оценке газеты «Правда» за 21 декабря 1979 г.:

«И. В. Сталин является весьма сложной и противоречивой исторической фигурой», «Сталина необходимо рассматривать в связи с конкретной исторической обстановкой, объективно оценивая как положительные, так и отрицательные стороны его деятельности».

Я думаю, что объективно оценит только тот, кто прошёл через всю Отечественную, как говорят, «от звонка до звонка» и знаком с мемуарами К. К. Рокоссовского «Солдатский долг», Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», С. М. Штеменко «Генштаб в годы войны», А. С. Яковлева «Цель жизни» и с двухтомной «Перепиской председателя Совета Министров СССР с президентом США и премьер-министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

22 апреля 1987 г.

Под Белгород, где должен был базироваться наш авиаполк, мы приехали утром. Обстановка на новой базе была тревожной. А что случилось? Об этом я узнал много лет спустя из мемуаров С. М. Штеменко.

Общее наступление наших войск во время Воронежско-Касторненской операции, в которой участвовал наш полк, было успешным с 24 января по 17 февраля сорок третьего. За это время противник успел перегруппироваться, что не было вовремя замечено.

«К середине февраля, когда войска Воронежского фронта подошли к Харькову, наступление замедлилось… К 4 марта противник снова перегруппировался и начал осуществление глубокого удара на Харьков, Белгород. Обстановка день ото дня становилась всё тяжелее и, наконец, приняла зловещий характер». (С. М. Штеменко, «Генштаб в годы войны», М., Воениздат, 1985, кн. 1-я, с. 148-155)

На фронт прибыли свежие силы, а наш полк был выведен из состава действующей армии.

И вот в марте, когда ещё кругом было белым-бело, а по утрам держался крепкий наст, мы прибыли в Подмосковье, на ж. д. станцию Вербилки. Но задолго до этого дня все уже знали, что в Талдомском районе, в местечке Гари, будет базироваться авиаполк.

В деревнях Танино и Васино с утра до позднего времени хлопали скрипучие двери. Хозяйки в своих избах мыли полы и протирали окна, а их дочери, которые уже невестились, кружились возле зеркала и, приплясывая, напевали:

Мама, я лётчика люблю.

Мама, за лётчика пойду.

Лётчик высоко летает,

Много видит, всё он знает,

Ах, мама, я за лётчика пойду!

Танино. У одной избы стоят три женщины и о чём-то разговаривают, и до нас, мой теневой собеседник, хотя и издалека, доносится их разговор.

Первый голос:

— К тебе, Марья, кого поместили квартировать?

Второй голос:

— Ихнего командира, вот кого! Как-то на днях он переодевал рубашку за перегородкой, а мне в щель между досок-то всё видно, так у него, милые мои, через всю спину вот такой рубец! А стороной, по ихнему народу, я вот что узнала про своего-то квартиранта, — продолжал второй женский голос. – Вот однажды, а было это в сорок первом, вылетел Василий Петрович Болотов, как зовут моего квартиранта, на «свободную охоту» и увидел под собой вражеский аэродром, где были «серые волки». Так он, бабоньки, не растерялся и напал на них, да и уничтожил семнадцать «серых», по-ихнему-то «Мистеров». Некоторые вражеские самолёты успели взлететь, и моему квартиранту тоже, видимо, перепало на орехи. Вот какой орёл стоит у меня на квартире, — заключила рассказ вторая женщина.

В мае мы получили цельнометаллические, двухместные самолёты ИЛ-2, месяцем раньше пришло пополнение лётчиков и воздушных стрелков. Началась ежедневная тренировка по выполнению учебно-базовой подготовки.

В воскресенье, когда уже вечерело, я возвращался из Синькова, от молодой жены, которая жила у своей матери. Когда я подходил к избе, где квартировал, с завалинки поднялся незнакомый пожилой мужчина, одетый не по-военному, а традиционно-профессионально, во всём кожаном. Он радостно улыбался.

— Давненько-давненько я Вас жду. Да сказали, что Вы обязательно придёте, вот я и решил дождаться.

Как только незнакомый мужчина заговорил, я тотчас понял, что передо мной отец лётчика Гриши Буц, не вернувшегося с боевого задания на Изюм-Борвенском направлении.

Мы вошли в избу. На полу, на соломенных матрацах, укрывшись одеялом из разноцветных лоскутков, спала хозяйка с детьми, а за перегородкой храпели два молодых лётчика, два Николая – Белкин и Силкин. Первый был высокий и балагур, а второй — низкий и молчаливый.

Отец Гриши стал выставлять на стол содержимое саквояжа. Было видно, что он тщательно готовился к встрече. Отойдя к окну, через которое вливался лунный свет, он спросил:

— Скажите, у вас есть дети? – Я ответил отрицательно. – Жаль, что Вы меня как отца не поймёте. Я Вас убедительно прошу, — продолжал Гришин отец, — расскажите всё-всё, что Вы знаете о моём сыне.

— А откуда Вы узнали, что Гриши нет в живых, ведь я Вам об том не писал?

— Вы-то не писали, это правда, только мне вот кто подсказал. – С этими словами отец положил ладонь на сердце.

Вы, мой собеседник, наверное, догадываетесь, что передо мною стояла нелёгкая задача. Надо было мысленно скомпоновать рассказ так, чтобы отец видел живого сына, которым жили и дышали родители. Но сосредоточиться в тот вечер было очень трудно. Вот по Танино, помню, прошла девушка с гармошкой, напевая озорные частушки:

Лейтенант, лейтенант, давай познакомимся,

Да у меня картошки много и корова доится!

Только я хотел начать монолог, вдруг появилась вторая помеха. Курсом через д. Танино прошли на боевое задание дальние бомбардировщики ДБ-3ф. Их гул сотрясал воздух, отчего дребезжали стёкла. Постепенно звуковые волны растворились в эфире, и стало тихо кругом.

— Ваш сын Гриша, — начал я рассказ, — влился в 66-й штурмовой авиаполк в августе сорок первого. Это было тяжёлое для страны время. На вооружении пока были самолёты И-15 (бис), отжившие свой век. К августу опытных довоенных лётчиков в полку было мало. Многие пошли на повышение, иные не возвращались с боевого задания. В нашем небе господствовала вражеская авиация.

В полк, помню, прибыло молодое пополнение. Это были выпускники- ускоренники, вчерашние курсанты лётного училища, ещё не аттестованные. У нас, среди довоенного техсостава, такое пополнение первое время вызывало пессимизм.

Перед вами небольшой фрагмент того, теперь далёкого периода первых дней Отечественной.

Полевая авиаплощадка в местечке Чернобай Черкасской области. Самолёты замаскированы снопами пшеницы. С одной стороны к полевой авиаплощадке почти вплотную примыкает опушка небольшого леса. На этой опушке вы видите небольшую группу техсостава. Лица у всех угрюмые. Глядя на беспечно возившихся в кустах воробьёв, кто-то произнёс с негодованием: «Да разве нам одолеть немцев с такими лётчиками, каких прислали на пополнение? Смотрю, вчера, — продолжал рассказчик, — садится в мой самолёт лётчик в выцветшей гимнастёрке и в ботинках с обмотками. Ничего себе, довоевались, за какие-то два месяца?» «А когда мы покидали Комарно, — вступил в разговор механик по вооружению, — нам было приказано сжечь материальный склад с обмундированием, с новёхонькими кожаными регланами для лётчиков. Склад горит, а у нас слёзы».

Но вскоре пессимизм был развеян. Молодые лётчики совершали по несколько боевых вылетов ежедневно, нанося чувствительные удары по врагу. В штаб полка стали поступать телефонограммы от наземных войск с благодарностями за поддержку с воздуха.

Гриша Буц был любимцем техсостава. Вот он, помню, вернулся из боевого задания и пошёл докладывать на КП, а уж мы его поджидаем. Трагические эпизоды в рассказе молодого лётчика превращались в игру в кошки-мышки.

— Отработался и иду домой, а сам смотрю по сторонам. Вижу: «Мистер» подстраивается ко мне на хвост и чую, в прицел хочет взять. Я в этот момент – кувырк! Он и проскочил выше меня, и слышу, как зубами заскрипел от злости.

При рассказе Гриша, помню, локтём придерживал штаны комбинезона, хотя они у него не спадали. Это был юмористический рассказ.

— Надоело мне с «Мистером» возиться, — продолжал рассказ Гриша, — думаю, такая «игра» не доведёт до добра, мне надо спешить домой, Мите Махонину партию в шахматы задолжал, отыграть надо.

В заключение рассказа лётчик погладил рукою нижнюю плоскость самолёта, как кавалерист любимого коня, вынесшего всадника из смертельного боя, и добавил: «Хороша пчёлка!»

Во время рассказа литейщик не отходил от окна и не проронил ни слова, только один раз спросил: «А когда вы стояли в Балашове, Гриша не оставил там дитё, не знаете?» Я ответил отрицательно. «А то бы мы его со старухой, как Гр…», — последнее слово, имя единственного сына, старый литейщик не мог произнести, что-то в горле мешало. Потом, немного оправившись, отец сказал: «Ну ладно, продолжайте рассказывать».

Приближалась трагическая развязка моего рассказа.

Был жаркий июль сорок второго. Наш бывший 820-й ШАП прибыл на фронт Изюм-Борвенского направления. На вооружении были одноместные фанерные ИЛ-2, за которыми мы ездили на авиазавод, станки которого работали ещё под крышею вселенной.

Полевая авиаплощадка, помню, была в местечке Нижняя Будёновка. Немцы рвались к Сталинграду, как осатанелые. Наш полк держался всего лишь неделю. Наступил день, когда в полку остался один самолёт. На плоскость самолёта тяжело поднимается Гриша Буц. Стал надевать парашютную сумку, а руки не слушаются, проскакивают мимо ремней. Сел в кабину и взлетел, но обратно не вернулся. Возвратились истребители сопровождения.

Вот что творилось в небе в те июльские дни.

«Оказывается, по приказу Геринга, в район Сталинграда были переброшены асы из группы противовоздушной обороны Берлина – нашумевшая эскадрилья «Трефовый туз», укомплектованная самыми искусными лётчиками истребительной авиации… С нашей стороны против немецких асов летали на Яках в основном молодые, ещё не обстрелянные лётчики…

Чтобы добиться перелома, наше командование сформировало в составе 16-й воздушной армии полки из лучших лётчиков-истребителей, имевших опыт борьбы с гитлеровцами под Москвой и в других местах». (А. Яковлев «Цель жизни», М., Политическая литература, 1972, с.32)

Так как штурмовики наносили мощные удары по врагу, за ними охотились гитлеровцы.

Когда я закончил рассказывать, было уже утро следующего дня. Над Таниным проплыли дальние бомбардировщики. Из газет было известно, что бомбили в ту ночь фашистское логово – Кёнигсберг. Конечно, я в ту пору не мог знать, что славный боевой путь 826-ШАП закончит в Восточной Пруссии, в Виттенберге – предместье Кёнигсберга.

Мой московский собеседник, словно спохватившись, вдруг заспешил.

— Ну, я побегу на станцию, — сказал отец. Я, помню, проводил его почти до самых Вербилок.

В лесу куковала проснувшаяся кукушка. Сквозь кроны деревьев пробивались первые лучи восходящего солнца.

— Я-то выдержу, — сказал старый литейщик, — да вот за старуху свою боюсь, как бы не скувырнулась, уж очень убивается по Грише-то. – И он быстро зашагал, как будто хотел убежать от той правды, что услышал от меня в течение минувшей ночи. И мне показалось тогда, что старик заспешил успеть застать свою подругу живой. И живой успеть рассказать о сыне, которым она дышала. Отойдя несколько шагов, Гришин отец остановился и сказал:

— А Вы пишите нам со старухой, всё будет легче, обязательно пишите.

— И Вы писали?

— Нет, ни одного письма не написал, чтобы не тревожить кровоточащие раны старого литейщика и его спутницы-подруги.

Верить: всё так и было, как мною рассказано. Прочитал повторно и подтверждаю:

«Всё так и было».

4.X. 1987 г.

Не счесть полевых авиаплощадок, на которых прошла моя молодость, но одна из них врезалась в мою память на всю жизнь. Прошло сорок четыре года с той поры, как наш бывший штурмовой авиаполк базировался на ней, пора бы вроде забыть, а как вспомнишь, всё вдруг оживает.

И снова увидел всех, и вновь всех услышал, даже с присущей каждому интонацией в голосе, во фразе. Так и хочется сказать: «Здравствуйте, мои милые бывшие сослуживцы! Были вы в ту пору молодые, красивые и высоконравственные…

А было это в Белоруссии, во время Витебской операции, о чём я уже рассказывал в Талдомской районной газете «Заря» за 21 июня 1984 г. Но это была моя первая «борозда», да и то с огрехами. За эти годы я многое пересмотрел и выношу на ваше суждение более объёмный рассказ.

Итак, предположим, что мы с вами на большой полевой авиаплощадке. Перед вашим взором предстала огромная гряда великолепного строевого леса, к опушке которого вплотную примыкает ровная, как зелёный ковёр, площадка, служащая взлётно-посадочной полосой. С противоположной стороны той гряды протекает небольшая речушка, но зато какой она вызывает соблазн у любителей рыбалки!

В сосновой гряде укрыты самолёты полка, в ней же протекает повседневная жизнедеятельность лётно-технического состава.

Июньское утро в сосновом бору. Вам невольно вспоминается картина И. И. Шишкина «Утро в сосновом лесу». Но я вам поведаю о своих впечатлениях, далёких от живописи.

Незабываемое июньское утро в сосновом бору. Вот вы слышите, как в тишине леса над вашей головой кто-то долбит. Поднимаете лицо и видите на стволе красивого многоцветного дятла, а лёгкий ветерок чуть покачивает макушки деревьев. Небо лазурное, без единой тучки. Сквозь кроны пробиваются целительные лучи солнца.

Вы видите техсостав на стоянке самолётов, занятый каждый своим делом. Вдруг вы услыхали, как заработал один авиадвигатель, второй, третий. Отдельные голоса слились в единый рёв мощнейших авиадвигателей, слышный далеко окрест. Потом общий рёв спал, разделившись на отдельные голоса, и постепенно всё замерло. Подготовка самолётов к вылету на боевое задание закончена, но приказа на вылет всё нет и нет.

Пройдём по стоянке самолётов эскадрильи майора Макарова, который в ту пору находился на командном пункте.

Вы видите, как на небольшой площадке увлечённо играют в городки лётчики и воздушные стрелки. Организовали этот досуг для лётного состава заместитель командира полка по политчасти майор М. Доронин и парторг полка, донецкий шахтёр, техник звена Тананко. Финал городошников будет слышен по всему лесу, он обозначается почти не тише рёва двигателей АМ-38Ф 1600 л. сил. А сейчас пройдём дальше вдоль стоянки.

Прошу обратить внимание на двух авиамехаников, что сидят под развесистой сосной. Одного зовут Евгений Субботин, в быту лесничий, а другого – Коля-глухой. Субботин всегда за работой, в любых условиях имеет удивительную способность основательно, по-хозяйски обживаться. Он и сейчас, как вы видите, не сидит без дела, а тачает сапоги из брезента.

Евгений Субботин, обращаясь к Коле-глухому, говорит: «У истребителей при взлёте по тревоге нет ни малейшего порядка. Помнишь, Коля, в прошлом году, когда мы на Калининском фронте стояли с ними на одном аэродроме. Вот появилась красная ракета, а вслед за ней наступил ад кромешный. Самолёты-истребители, не выруливая на старт, понеслись, как сумасшедшие, на огромной скорости, со всех сторон, каждый из своего капонира и, как мне показалось, навстречу друг другу. Я закрыл глаза, — продолжал Субботин, — и отвернулся в сторону, чтобы не видеть столкновения. Потом разом всё стихло. Глянул вверх, а они построились и пошли на задание. Нет, не приведи бог стоять вместе с истребителями. То ли дело у нас. При задании самолёты вырулят на старт, — заканчивал свой рассказ Субботин, — выстроятся по звеньям и взлетают. Вот это порядок! И всё-таки я ни за что не останусь в авиации. Скоро закончится война, и я снова подамся в лес. Лес – моя мечта, моя стихия», — закончил монолог Субботин. Он перед войной окончил лесной техникум и всей душой полюбил лес.

В нескольких шагах, под плоскостью самолёта, сидит другая небольшая группа механиков и мотористов. Вы видите двух братьев Кудреватых, Григория и Ивана, с ямочками на щеках, румяных, как яблоки. Разговаривает Иван, немножко шепелявя, почти по-детски. Моторист Пятышев держит в руке письмо от матери, сельской учительницы из Сибири. На глазах видны следы слёз. Дрожащей рукой он протягивает вам письмо, и вы читаете: «Сыночек, нет больше у нас Коленьки, убили его проклятые фашисты. Отомсти за брата!» — заканчивается письмо материнским наказом.

Вместо убитого брата

В тот день Пятышев подал рапорт с просьбой о переводе в воздушные стрелки. Командование удовлетворило просьбу, и он стал воздушным стрелком, овладев турельным крупнокалиберным пулемётом, сбил один вражеский истребитель «МЕ-109».

Мадонны

Я не о богородице католиков. Видите самолёт с раскрытыми бомболюками, а под одним из них тренируются в подвеске крупногабаритных бомб две Маши, разговаривающие между собой на родном украинском языке. А на плоскости соседнего самолёта возятся с лебёдкой два юноши, и ростом, и физической силой уступающие девушкам.

Когда замок бомбодержателя сработал, захватив ушко пятидесятикилограммовой бомбы, и был слышен характерный щелчок, девицы облегчённо вздохнули, а одна из них сказала: «Пока Дрозд с Михайловым возятся со своей лебёдкой, мы с Машей целое звено самолётов снарядим». Вы убедились по эмоции, что юноши не выдержали негласного соревнования с мадоннами. Это вы слышали мимоходом, а вот у самолёта, на авиадвигателе которого верхом, как всадник на коне, сидит авиатехник, он же техник звена, а внизу, возле самолёта, как вам видно, сидит на бревне и перебирает струны гитары лётчик того самолёта. Пока наземные войска к себе на помощь штурмовиков не вызывают, мы с вами задержимся у того самолёта и послушаем диалог между лётчиком и авиатехником.

Человека на двигателе зовут Толя Гасенко, а второго, что на бревне с гитарой, — Саша Васильев. На какой бы авиаплощадке мы ни базировались, людным местом в свободную минуту было место возле самолёта, на котором работал одессит Толя Гасенко. Это место было каким-то фантастическим магнитным полем, куда тянулись все в полку, чтобы послушать Гасенко.

Вспомним декабрь сорок первого. Одесса была оккупирована, над Москвой нависла грозная опасность. В Красную Поляну фашисты привезли дальнобойные орудия, чтобы обстреливать нашу любимую столицу – сердце матери социализма на планете Земля.

В те дни наш полк был в местечке Кряж – предместье Куйбышева, и готовился к отправке на Воронежский фронт. Жили всем полком в одной общей землянке. Вот видны двухэтажные деревянные нары, а посередине землянки можно было видеть небольшой свободный «пятачок», на котором проводились собрания, политбеседы и концерты самодеятельности.

Вечер. Лётно-технический состав почти весь в землянке. Вверху и внизу на нарах читают газеты, журналы, беседуют между собой, иные играют в шахматы или в шашки. Из репродукторов слышен незабвенный голос Левитана. И вдруг вы слышите чей-то голос на всю землянку: «Гасенко-о-о! Давай, заводи нашу любимую-ю!» И Гасенко заводил. Вот он сидит на табуретке с неразлучной мандолиной. Вокруг него сгрудились люди послушать, уж, наверное, в сотый раз, из своих «коттеджей» вышли комэски и командир полка с замполитом и начштаба. Для Гасенко настал «час пик», он эластичной косточкой прошёлся по струнам и запел своим красивым голосом: «Гитлер, Геббельс, Муссолини собиралися в Берлине и такую речь там повели. Вы отдайте Украину, так угодно властелину!» — это был монолог, а ответ на ультиматум подхватила вся землянка. И казалось вам, что песня бьётся и мечется по тесной землянке, она хочет вырваться на широкие просторы, мстить врагу за порушенную жизнь. Это была пародия на «письмо запорожцев турецкому султану», но значительно весомее, в слова «нас двести миллионов, мы вас разобьём, как …» вкладывалась вся желчь ненависти к коричневой фашистской чуме.

Лётчик Васильев был сравнительно молодой лётчик, в полк он влился, помню, в деревне Танино Талдомского района, где мы готовились к отправке на Калининский фронт. Саша Васильев тянулся к Гасенко, как и многие в полку.

Однажды на Калининском фронте во время боевого вылета маслосистема самолёта Васильева была пробита осколком вражеской зенитки, а сам лётчик имел ранение в ногу, без повреждения кости.

После выполнения задания Васильев благополучно сел на свой аэродром. По возвращении из санчасти полка одессит наговорил Васильеву «семь вёрст до небес – и всё лес».

— Ты знаешь, Саша, пока ты лежал в санчасти, в это время был в полку фронтовой корреспондент и у меня взял интервью!

— И что ты ему сказал?

— Сказал, что молодой лётчик Александр Васильев при выполнении боевого задания попал в ураганный зенитный огонь противника. Была пробита маслосистема, а сам лётчик тяжело ранен. Истекая кровью и превозмогая боль, молодой лётчик дотянул до своего аэродрома и посадил самолёт, залитый маслом. Я, думаю, Сашенька, тебе за такой поступок присвоят звание Героя Советского Союза, — закончил своё сообщение Гасенко. Одессит всё это красиво сфантазировал, а в душу юноши Васильева запала надежда на то, что всё услышанное сбудется.

— Толя! – обратился Васильев к Гасенко, который в это время замерял линейкой количество масла в маслобаке и количество бензина в другом баке. – Как думаешь, я смогу поднять самолёт с перегрузочным вариантом?

— И не выдумывай, — ответил одессит.

— А что, по-твоему, лётчик Васильев хуже других? Ведерников поднимает самолёт с перегрузкой, и я смогу!

— Подполковник Ведерников двадцать лет летает, — стал убеждать Гасенко молодого лётчика, — он меньше по земле ходит, чем летает. А ты со школьной скамьи вчера пришёл.

Аргумент был веский, и как бы с досады Васильев ударил по струнам гитары и запел:

Итак, всю Землю я на ИЛ-ах облетаю,

Из края в край, из порта в порт.

Сегодня я-а-а в объятиях Марфуши,

А цыганка Зонда обождёт!..

Напевая песенку, Васильев внимательно всматривался в нарисованного на фюзеляже льва.

— Толя! Что ты льва какого-то нарисовал на моём фюзеляже? Смирный, как телёнок, я такого в церкви видал, в детстве. Лётчику Васильеву нужна эмблема на фюзеляже с агрессивным нападающим львом. Чтобы в воздухе истребители сопровождения посмотрели и позавидовали бы.

Увлечённый своей фантазией, Саша Васильев положил в сторону свою любимую гитару, мгновенно упал на четыре точки, потом высоко занёс правую руку с растопыренными пальцами, в глазах засверкали огоньки, и, раскрыв рот, зарычал на весь лес.

— Вот лётчику Васильеву лев-то какой нужен, — заканчивая имитацию, сказал Васильев. В это время эфир огласился смехом, свистом, аплодисментами, шумом. Обозначился финиш соревнующихся городошников.

— На спине командира звена я уже катался, — сказал Васильев. – Вот бы на спине комээска поездить, было бы дельно.

Со стороны КП к стоянке приближался Н. Макаров.

— Снять маскировку! Лётчикам и стрелкам построиться! – Даёт указания перед строем командир эскадрильи. – Над Берёзовкой, где базировались истребители, всем собраться в строго указанное время, а то у них горючего не хватит нас довести до передовой и обратно. Всем понятно?! Вопросы есть? По самолёёта-а-ам!

Взревели авиадвигатели, и самолёты один за другим стали выруливать от опушки на взлётную полосу. Встали на старте звеньями по три самолёта, лётчики сняли руку с тормоза, и самолёты понеслись вперёд, оставляя в эфире победоносный гул двигателей.

Вслед за эскадрильей взлетел подполковник Ведерников с перегрузочным вариантом в двести килограммов, и это при жёстких заводских параметрах. Это было чрезвычайно опасно, но Ведерниковым руководило благородное желание побыстрее освободить белорусскую землю от коричневой нечисти.

Самолёты взлетели, и всё разом стихло. Теперь перейдём на приводную радиостанцию и послушаем работу эскадрильи Макарова на передовой линии над целью. Через открытую дверь спецмашины вы слышите голос Макарова:

— Васильев! Подтянись! Не то я тебя буду водить за верёвочку! – Это он для снятия напряжённого состояния. А потом вы слышите: — В атаку-у!!! За Родину-у-у!!1

Был слышен и голос командира эскадрильи истребителей сопровождения со своим рабочим языком. Поглядывая на часы, ждём, когда самолёты вернутся с боевого задания. Да вот они – идут на бреющем, строем, красиво, как на параде. Макаров любит порядок во всём: и на земле, и в воздухе его эскадрилья передовая в полку.

За блестяще проведённую Витебскую операцию лётчикам Н. Макарову, П. Молоткову, К. Платонову были присвоены звания Героев Советского Союза.

За безупречное обслуживание боевой техники – самолётов, получили ордена и медали техники и механики, в том числе и автор рассказа – орден Красной Звезды.

23 декабря 1996-го уходящего года.

Всё истинная правда. Так всё и было, подтверждаю.

Дела по выкуриванию оккупантов с белорусской земли у наземных войск шли хорошо. Нашему полку пришлось покинуть чудесную авиаплощадку, о которой я только что рассказывал, и перебазироваться ближе на запад, в район Бешенковичи.

Рядом с полевым аэродромом виднелся лес, а с противоположной – восточной – был чуть заметен город Бешенковичи. Дорога с востока на запад пролегала рядом с аэродромом, и я ее никогда не забуду.

Был июль сорок четвертого. По этой дороге на Запад беспрерывным потоком двигались танки, самоходные орудия, машины. Радостно было смотреть на эту картину. «И откуда все взялось?» — думал я.

И как было не вспомнить тяжелый сорок первый. Представьте себе авиазавод без крыши, но станки работают на полную мощность. Вот вы видите рабочего за станком, а под станком — второго, отдыхающего. Первый доработался до изнеможения, толкает второго ногой. Да, да, ногой, потому что руки заняты уборкой. И вот через два года вижу поток первоклассной отечественной техники! Я вам рассказываю обо всем этом как живой свидетель и в то время, когда жирные «коты США», как прозвали сами американцы ВПК, ухватились за СОИ, как утопающий за соломинку, надрываются поучать, и мне так хочется повторить: «…И вы со своим уставом в чужой монастырь не суйтесь» (М. С. Горбачев)

Был, помню, полдень. Навстречу потоку боевой техники, прижимаясь к обочине дороги, из леса вышла колонна немцев без сопровождающего. Увидев меня, колонна остановилась. Я в это время направлялся то ли в столовую, то ли на квартиру, куда приходил ночевать, но обязательно надо было перейти дорогу. Вначале я опешил. Потом слышу возглас из колонны:

— Коменданту! Коменданту!

«Ах, вот в чем дело, — подумал я, – спрашивают «непобедимые», где командатура?» Я махнул рукой в сторону Бешенковичей. Колонна самопленных немцев поднялась с обочины дороги и пошла строем в указанном направлении, оставляя в эфире размеренный шум шелеста шагов, вероятно, такой же, когда их проводили под конвоем по улицам Москвы. На носилках несли, помню, раненого офицера. Он лежал на боку, подперев рукой голову, и смотрел в мою сторону свирепым взглядом.

А я в то время расшифровывал этот звериный взгляд:

— Попадись ты мне в другом месте, я бы тебя изрешетил! Нет, я бы тебя живьём сжёг! Нет, я бы тебя на кресте распял!

3 декабря 1987 года.

24 декабря 1996 г.

Нечего добавить. Верить.

Сан. Саныч

Вы спрашивайте, какое было настроение у летнего состава в первые минуты вероломного нападения гитлеровской Германии? Настроение летчиков, на мой взгляд, было высказано командиром звена Мокеевым. После объявления тревоги все побежали к самолетам, о чем я вам уже рассказывал. Старший лейтенант Мокеев, одеваясь на ходу, увидев Ю-88, на мгновение остановился, почесав в затылке, произнес: «Такая маленькая страна напала на большую! Да ведь это нам на три месяца работы». – Многое нам тогда было неизвестно. Не знали, конечно, тогда ни Мокеев, ни ваш собеседник, что придется сражаться с передовым отрядом капиталистического мира тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей при напряжении духовных и физических сил всего советского народа.

Утром, 22 июня, приехал из Комарно полковник Кузнецов, куда он ездил на побывку к семье.

— Врачу полка и инженеру доложить обстановку!

Инженер полка Хорт: «Самолеты все исправны, у двух были пробиты покрышки колес. Техники заменили на новые».

— Убитые, раненые есть?

— Потери полка — шесть человек, — ответил врач полка Бабарыкин, — и восемнадцать ранено, вылечим в санчасти без отвода в тыл.

Кузнецов: «На целый полк истребителей выделили один самолёт, да и то без прикрытия, очень смелое, можно сказать, авантюристическое решение. И авантюра удалась, под ней определенный расчет. Выбран момент перевооружения; ах, какие подлецы!» Продолжая возмущаться, командир полка вспомнил вещие слова В.И. Ленина, произнесенные с трибуны третьего конгресса коминтерна: «Международная буржуазия, лишенная возможности вести открытую войну против Советской России, выжидает, подкарауливает момент, когда обстоятельства позволяет ей возобновить эту войну».

— Да – а, подкараулили момент, — продолжал вслух размышлять Кузнецов. – Бежал из России Наполеон, побежит и Гитлер, — заключил командир полка.

Было далеко за полдень, из штаба дивизии никаких распоряжений не поступало. На другой день перебазировались в Комарно. Через день перебазировались на другую авиаплощадку. Настали тревожные дни и ночи с беспокойным отдыхом в землянках.

Днем 22 июня мы, группа техсостава, сидели в высокой колосистой ржи. В воздухе шныряли «Мессершмиты» и гонялись за одиночками. Раздвигая обеими руками рожь, к нам подошел летчик Саша Киреев, начальник парашютно-десантной службы эскадрильи Мамушкина. Он снял с плеч сумку с парашютом и сел на нее, склонив голову. Долго не разговаривал, находясь под впечатлением пережитого. А потом заговорил и поведал нам страшную трагедию.

– Говорю Устинову: «Вить, давай сходим, может вдвоем-то и завалим «Мессершмита». «Пошли», — сказал Устинов. Долго его искать не пришлось, он нас нашел первый. Сначала зашел в хвост Устинову и поджёг его. Так Витя и шел до земли горящим факелом. Ох, как тяжело вам рассказывать, внуки мои…

– А потом пристроился ко мне, — продолжал рассказывать Киреев.

– Слышу, стучит в бронеспинку, плохо дело, надо прыгать. Я открыл фонарь кабины и толкнул ногою ручку, меня и вышвырнуло из кабины. Распустил парашют, так он и по парашюту стал стрелять. Я натянул постромки и шел почти до самой земли со скольжением. – Саша, как все его любовно называли, опустил низко голову, ушел в себя. Мы тоже все молчали, каждый думал свою думу, у всех скребли, как говорят, по сердцу кошки. После длительной и печальной паузы Киреев поднял голову и дополнил страшную быль.

– И надо же так случиться, Устинов-то горящим факелом упал в ста метрах от кладбища Адамы. – Вот, внуки мои, как было, но это больше никогда не повторится на нашей земле.

Случилось так, что новые самолеты ИЛ-2, которые получили на пороге войны в субботу 21 июня, были балластом для полка, а старые И-15 (бис) – петлёй на шее летчиков. Когда они находились на земле, петля ослаблялась, стоило подняться в воздух, петля на шее затягивалась. Что мог сделать летчик на самолете с двумя пулеметами ПВ-1 против двух пушек «Мессершмитт 109»?

Известно, что в «первом периоде войны (22 июня 1941 – 18 ноября 1942) советские войска отступали в глубь страны, ведя тяжелые оборонительные бои». Авиаполку пришлось менять одну авиаплощадку за другой. Мне было приказано сжечь два самолета, севших на вынужденную посадку. Когда я с группой механиков и оружейников приехал в указанную точку, мы осмотрели самолеты — ни пулевых, ни осколочных пробоин не обнаружили. Всем стало ясно, что летчики страстно хотели сбросить с шеи мертвую петлю, которой являлся самолет И-15 (бис). Но, освободившись от одного, он был вынужден лететь на боевое задание на другом, иного выхода не было.

24/ХП-96 г. Исправлению не подлежит, все мною рассказанное так и было. Сан.Саныч, я люблю, когда меня так называют. Сан.Саныч, привет! Слышится при встрече.

Случай, о котором я хочу поведать, произошел вскоре после выступления И. В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. Было это на Украине в местечке с интересным название «Самкова Долина». Наш полк должен был сюда перебазироваться, для его встречи отправили группу техсостава. Вот уже второй день на исходе, а самолетов все нет и нет. Я пытался связаться со штабом части через отделение связи, но ничего не получилось. День был жаркий, я прилег под тенистым деревом и вздремнул. Слышу громкий властный окрик: «Ваши документы!» Я вынул из кармана гимнастерки удостоверение личности и предъявил.

– Ну, вот, Максим, — обратился один незнакомец к другому. – А мы с тобой хотели убить. Наш командир-то!

Охотники за «диверсантом» стояли друг от друга на небольшом расстоянии, оба с ружьями, один из них был на деревянном протезе вместо ноги.

Эти незабываемые слёзы вижу через полувековую толщу времени. А было вот так. А день был жаркий, в небе ни единого серенького барашка. Мы подъезжали к Тернополю. Дорога входила в небольшой перелесок. На ней лежала лошадь с перебитой передней ногой, висевшей на коже. Рядом виднелась разбитая артиллерийская повозка. Из молодого сосняка вышел испуганный возница. Над перелеском появился воздушный «Мессершмитт – 110». По телу лошади пробежала дрожь, хотелось ей встать и скрыться в лесу, но не могла это сделать. И вот она лежит обреченная, беспомощная, откинув умную голову. Из глаз выкатываются крупные горошины слез. Она смотрела в мою сторону с умоляющим видом, словно хотела мне сказать: «Застрели меня, облегчи мои страдания!»

— И вы не застрелили, — сказал кто-то из собеседников. – Нет, не застрелил, рука не поднялась. Да разве можно такое? Я коня люблю с детства, это умное животное, всё понимает, только не говорит.

Через несколько минут мы въехали на аэродром под Тернополем. Здесь было очень много самолетов различных типов. Это был музей старой авиационной техники.

24/XII-96 г. Да, тяжело вспоминать.

А сколько слез и крови было пролито??

Случай, о котором я хочу рассказать, не вписался в «Утро над Куровичами», и мне пришлось снова возвратиться к тем событиям, чтобы не нарушить компоновку и хронологию рассказов.

Когда я возвращался с проверки постов, утром 22 июня попутно зашел в столовую узнать, как идут дела с приготовлением завтрака. Дежурный по лагерному сбору – это своего рода ночной командир части. От кухонной плиты в зал вышла повар, неся на одной руке противень с румяными котлетами. Редко можно встретить такую красивую и стройную женщину, как эта, и звали её Ева. Такое библейское имя часто встречалось в Западной Украине, Прибалтике, Польше и Германии. Я в ту минуту вспомнил «Адама», который «явился» в 1939 году киевлянам. А было всё вот как.

В первомайские праздники на одном из стадионов проводились соревнования по многим видам спорта. В забеге на тысячу метров у спортсмена, вырвавшегося вперед, почти перед самым финишем лопнула резинка на трусах, и они спали, обнажив бегуна в чём мать родила. Спортсмен не растерялся, наступил одной ногой на трусы, не сбавляя темпа, добежал до финиша, удержав за собой первое место. На стадионе были тысячи зрителей, все повскакали со своих мест, устроили шумную овацию, все громко смеялись, слышались возгласы: «Адам бежи-и-и-т!» Оркестр захлебывался от смеха, и слышалось в эфире подобие лошадиного ржания. Такие «торжества» незабываемы.

24.XII-96 г. Был, помню, такой забавный случай, подтверждаю.

Летом сорок третьего, когда наш полк участвовал в прорыве обороны немцев в Невельском направлении, продвигаться нашим наземным войскам сильно мешал вражеский бронепоезд. Он, как рассказывали лётчики, с воздуха был неуязвим, ибо ж. д. линия проходила через лес. Попробуйте обнаружить в лесу бронепоезд с зеленой свежей маскировкой!

Летчики, помню, вернулись с задания и сильно переживали неудачу. Им еще с воздуха сообщили, что цель не накрыли.

— Как быть? Неужели мы будем напрасно лес утюжить? — задавал вопрос сам себе и своим летчикам командир эскадрильи майор Макаров.

Один летчик сказал:

— Пошлите меня к наземникам. Я ихнюю приводную радиостанцию попрошу настроить на нашу волну, а лес, откуда бронепоезд выскакивает и ведет огонь, разобьем на карте на квадраты. Мы его завалим.

Так и сделали.

Представьте себе, что наши «львы» над целью. Летчики Макарова слышат в наушниках шлемофонов знакомый родной голос: «Кабан» в третьем и четвертом квадратах!!!» — «Понятно-о!» — звучит голос Макарова на приводной. «В атаку-у-у! За мной!!! Ура-а!»

На этот раз, помню, лётчики вернулись с задания веселые, счастливые. Есть в этой победе и моя малюсенькая крупинка, ибо победа в воздухе куется на земле. А если не верите, попрошу ознакомиться с благодарностью, она передо мной, вот она.

«Старшему технику-лейтенанту

Баранову А.А.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина от 7 октября 1943 года за отличные боевые действия при прорыве сильно укрепленной обороны немцев юго-восточнее города Невель и овладение городом Невель всему личному составу нашего соединения, в том числе и Вам, принимавшему участие в боях, объявлена благодарность.

Соединению за данную операцию было присвоено наименование «Невельское».

Рассказал я вам о том, как наш бывший 826-ШАП помогал наземным войскам громить гитлеровскую армию этого передового отряда империализма и хотел поставить точку, да вспомнил, что сегодня седьмое декабря восемьдесят седьмого, начало освобождения планеты Земля от ядерного оружия. Иначе и быть не может. Весь мир восстал против пороховой бочки США.

Аналогичных благодарностей за Великую Отечественную войну у меня шесть. Они в семейном альбоме. Можете познакомиться.

Внуки мои будут знать историю Великой Отечественной войны по книгам, а я вам о ней рассказываю как живой свидетель.

Так вот, в результате успешных боевых действий весной сорок пятого войска I-го Прибалтийского фронта под командованием Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна громили фашистов в их собственном логове — Восточной Пруссии… Я и предположить не мог в то радостное время, что финал Отечественной войны мог подстерегать смертельной опасностью. Вот как это было.

В марте грунтовые аэродромы раскисли, а бетонированным был один, в нашем направлении — Виттенберг, вблизи Кёнигсберга.

Вся воздушная армия I-го Прибалтийского работала с этого аэродрома при овладении городом Хайлингенбайль, что юго-восточнее города Кёнигсберг и при овладении крепостью самого Кёнигсберга.

И вот в то время на командном пункте аэродрома появился артиллерист.

— Летчики, — сказал «бог войны», — не исключена возможность артналета на ваш аэродром, ведь вы всего в тринадцати километрах от Кёнигсберга, вражеская дальнобойная достанет. Но мы, — продолжал артиллерист, — мы не дадим им длительное время вести огонь. Нам важно засечь звук, по звуку и накроем.

На КП в ту пору двое были с генеральскими лампасами — Папивин и Александров, а также наш командир полка, Герой Советского Союза полковник Василий Павлович Болотов. Они выкурили по папироске с артиллеристом, сказали ему спасибо за предупреждение.

«Бог войны» сел в «виллис» и укатил восвояси.

О сообщении артиллериста узнали мгновенно через М. Доронина — замполита, к которому придешь, бывало, в землянку, а он смотрит на тебя виновато: «Да вот, заснул немножко», — как будто замполит и отдыхать не должен.

И вы, наверное, хотите спросить, как я среагировал на это сообщение? Насторожился, как и остальные мои сослуживцы. Но за повседневной работой я об этом забыл. Артналет был, помню, совершён после возвращения самолетов с боевого задания. На одном самолете со своих балок не сошли два эрэса (реактивные снаряды) по причине отсыревания пиропатронов. Только я направился к этому самолету, чтобы выяснить причину дефекта, как послышался страшный свистящий шелест, я еще не слышал такого «музыкального» звука. Вслед за этим вблизи аэродрома, почти за столовой, разорвался артснаряд, второй — на стоянке самолетов. Где стоял, там я и упал, плотнее прижимаясь к бетонке. Снаряды начали рваться вдоль стоянки самолетов, приближаясь к бывшему воентехнику Баранову. Ох и неприятная эта распроклятая смертельная секунда, которую видишь, — и что хуже — ждешь! Скажу вам, бомба — дура. Она когда взрывается, то осколки разлетаются по форме раскрытого опрокинутого дождевого зонта. А осколки разорвавшегося снаряда секут по низу немного выше земли. Тут уж прижимайся к земле плотнее. Я и на этот раз, как и 22 июня сорок первого в Куровичах, о чем рассказывал, случайно попал в створ «ножниц», в промежуток разрыва снарядов.

Вскоре, как по мановению волшебной палочки, артналет прекратился. Кругом воцарилась тишина. Я встал и осмотрелся вокруг. В небе, немного в стороне от аэродрома, был виден самолёт. Он-то и корректировал огонь по аэродрому, на котором было полно самолетов разных типов. Были тут и истребители «Кобра», о которых лётчики неплохо отзывались.

Ущерба не было, разгуляться вражеской артиллерии не удалось.

День победы над фашистской Германией наш полк встречал, помню, не в Пруссии, в Прибалтике. Там Курляндская группировка противника под командованием фашистского генерала от инфантерии Ляш не захотела сдаваться. А когда враг не сдается, его уничтожают. Так и было сделано.

Март 1952- декабрь 1955 гг.

Мои впечатления о пребывании в группе Советских войск в Германии

Все три года был преподавателем в школе младших авиаспециалистов в военном городке Вайсдорфа. Так назывался один район г. Дрезден.

Представьте себе, что вы являетесь живым свидетелем небольшого диалога между мастером и заказчиком. Действие происходит в мастерской по ремонту обуви, в знакомом вам месте.

Заказчик, обращаясь к мастеру:

— Вы так прекрасно говорите по-русски!

Мастер:

— Я до революции в Питере жил, у меня там был свой домик.

Заказчик:

— Зачем же вы бежали? Ведь домик не фабрика и не завод, вы не эксплуатировали рабочую силу…

Мастер долго молчит, не раз глубоко вздыхает, по всему видно, что заказчик неосторожно прикоснулся к незаживающей, кровоточащей ране. Потом старый мастер, немного приподняв голову, произнёс:

— В ту пору бог знает что говорили!

Русский эмигрант низко опустил голову, закрыл ладонями лицо, и плечи его стали конвульсионно вздрагивать. Картина была грустная, и заказчик поспешил удалиться.

В те годы, о которых я рассказываю, Германская Демократическая Республика переживала младенческий период. Другое дело сейчас, когда не так давно президента ГДР Эриха Хонеккера встречали на аэродроме ФРГ при поднятом государственном флаге первого социалистического государства на немецкой земле.

Итак, мы с вами в необычном музее Берлина, который, помню, размещался в нижнем этаже дома на углу двух улиц. Одна из них выходила к известным Бранденбургским воротам.

Хранитель экспонатов музея в форма полицейского, он же выполняет роль экскурсовода, прилично поясняет по-русски.

Сам музей небольшой и состоит из комнаты экспонатов и небольшого кинозала.

Экспонаты музея не только в витринах, но и на стенах зала.

Вот вам бросается в глаза гондола воздушного шара. Когда дул ветер в сторону молодого государства ГДР, то из соседнего государства, народ которого разговаривает на одном и том же языке, «вечно вчерашние», как окрестили немцы ФРГ реваншистов, запускали воздушные шары, начинённые фосфором для уничтожения посевов.

Под стеклом витрины вы могли бы заметить небольшой, укладывающийся в ладони диверсанта пистолет. Вместо пули – игла, она выбрасывается очень сильной пружиной. Предположим, что задержан опасный диверсант, властно раздалась команда: «Руки вверх!» Диверсант поднял руки в перчатках. При удобном случае диверсант бесшумно, стремительно ранит часового.

На экране кинозала вы видите диверсантов на скамье подсудимых. Непонятно, зачем плачет старый мир по Берлинской стене?

Я долго колебался, рассказывать ли? И решил – надо, вслед за экскурсией по музею.

С первого на второе мая был я помощником по комендатуре в г. Дрезден.

И вот поздно ночью раздался телефонный звонок:

— Здесь ваш сержант украл мотоцикл!..

Уточняю место. Женский голос отвечает:

— Вайсдорф, стеклянный завод.

Район знакомый, а стекольный завод не иголки, найду.

Посадил на бортовую машину двух автоматчиков, едем к месту происшествия.

Несмотря на поздний час ночной, зевак у проходной завода собралось много, иные с фотоаппаратами. Соображаю, как мне поступить. Она небольшая, как и любая заводская. Посередине вы могли бы видеть сидящего на венском стуле сержанта-артиллериста. Обе его руки прикреплены к стулу наручниками. По обе стороны стула стоят навытяжку двое полицейских.

— Кроме мотоцикла, что он тут ещё натворил?

— Ничего, — отвечает полицейский.

— Освободить от наручников! Взять под стражу!

Сели в машину и поехали в комендатуру.

Сержант, помню, был плечист и высокого роста. По дороге рассказал:

— Послали нас втроём за литературой. Время у нас было, решили зайти в ресторан сельтер вассар выпить. Смотрю в окно, а у сарая мотоцикл, и я решил на «своём» в часть вернуться.

Комментарии излишни.

Представьте себе, что вы в павильоне «Атомная энергия» ВДНХ СССР. Вмещает он в себя семь демонстрационных залов. Первый, куда вы только что вошли, называется «вводный зал». В семидесятые годы здесь демонстрировался макет Серпуховского ускорителя протонов большой мощности и другие экспонаты отечественной науки и техники.

В эфире слышно было щёлканье затворов фотоаппаратов и многоязычная речь.

— Колоссаль! Колоссаль! – беспрерывно повторяла иностранная туристка.

— Я из Канады, — сказал иностранец, обращаясь к экскурсоводу на чистом русском языке. Мои предки русские, вот и захотелось побывать на родине дедов. У нас в Канаде, — продолжал мужчина, — почему-то мало пишут о родине моих предков, а если и пишут иногда, то только о плохом. А как у вас здесь в Москве хорошо-о-о!

В следующем зале «Большая энергетика» представлены действующие макеты реакторов атомных электростанций, электродинамические схемы реакторов на медленных и быстрых нейтронах.

Здесь же демонстрируется отработанная, отслужившая свой срок топливная кассета с водяного реактора. Посередине зала виднеется стол с этикеткой «Консультант». Экскурсовод одновременно является и консультантом.

Вот вы видите, как к столу бойко подошла иностранка. Она свирепо посмотрела на сидящего за этим столом и подняла со стола этикетку. Осмотрела со всех сторон с вниманием таможенника и только после этого поставила на своё место. Консультант в недоумении, такого ещё не было, что за оказия?

Недоумение быстро пропало, как только подошедшая заговорила, хотя и по-русски, но с чужим акцентом:

— Я весь заль обежаль, нигде атомной бомбы не нашёль, где она спрятана?

— У нас в павильоне демонстрируется мирный атом, — попытался ласково объяснить консультант. Но иностранка, демонстрируя нежелание выслушать, направилась к выходу.

— А ведь не гоже выпускать из павильона недовольную, — подумал экскурсовод, — надо вернуть, — а сам крикнул вслед иностранной корреспондентке:

— Есть, есть атомная бомба-а!

— Где? – не подошла, а скорее, подлетела обрадованная туристка из-за кордона.

— На складах Советской Армии,- услышала она ответ, — там она хранится на всякий случай!

Услышав такой неожиданный для себя ответ, она широко раскрыла глаза от удивления, они стали большими, как у ночной хищной совы, и она стала пятиться к выходу. У нас исстари водится – клин вышибать клином.

Всё так и было. Прочитал и снова почувствовал себя экскурсоводом павильона А/Э ВДНХ СССР. Вот и медаль передо мною: «Победитель Соцсоревнования» за 1973 год.

Вот так держать! 25/XII- 96 г. Сан.Саныч

В семидесятые годы на ВДНХ СССР в павильоне «Атомная энергия» был небольшой демонстрационный зал и назывался он «Малая ядерная энергетика». В центре этого зала был установлен действующий макет первого атомного ледокола «Ленин». В макет была вложена частичка человеческой души. Световой эффект, например, воспроизводил активную зону реактора, а вращающиеся гребные винты имитировали плывущего атомного богатыря в сплошном ледовом поле.

Вокруг приподнятого макета был сооружен настил в виде палубы корабля. С утра и до закрытия павильона «палуба» была полна посетителей, а уж про мальчишек и говорить не приходится.

Собирались здесь и бывалые моряки, тогда возникали между ними стихийные дискуссии, и поведано было много интересных историй.

Сейчас мы с вами привыкли к чудесам отечественной науки и техники, когда, сидя в кресле, смотришь телемост «Москва-Вашингтон», а в космическом пространстве Юрий Романенко, командир экипажа научно-исследовательского комплекса «Мир», сегодня, 21 декабря, вот уже триста семнадцать суток работает на околоземной орбите, и мы воспринимаем это величие, это сверхгеройство как обыденную жизнь. А в ту пору, в шестидесятые и семидесятые годы, атомный ледокол «Ленин» был застрявшей костью в глотке.

Может, вы знаете, что в славной истории ледокола «Ленин» было время капитального ремонта. Реакторы заменялись на более совершенные, ремонтировались некоторые корабельные механизмы. Это было после семи успешных навигаций, в конце 1966 года.

О ремонте атомохода наша периодическая печать не сообщала, чем и воспользовалась ЦРУ. Центральное Разведывательное Управление США при помощи своего детища – «Голоса Америки» — запустило в эфир очередную «утку» о том, что… Даже рука писать не поднимается, а надо. – О том, что атомный ледокол разрезали на металлолом. Эти ядовитые капли омрачили головы недалёких людей, как говорят, с куриным умом.

Вот при каких обстоятельствах вылезло шило из мешка.

Место действия: павильон «Атомная энергия» ВДНХ СССР. Время действия: воскресенье, июнь 1972 года.

Через настежь открытые окна павильона слышен незабываемый голос Людмилы Зыкиной.

На «палубе» возле макета ледокола «Ленин» собралось много народа. Среди наших и иностранных туристов можно было заметить работников посольств с их семьями. Так что здесь символически «развевались» флаги нескольких государств.

Экскурсовод рассказывал медленно, учитывая время на перевод. Все слушали внимательно, а люди в задних рядах даже приподнимались на цыпочки, чтобы хорошо слышать и видеть.

Во время рассказа один дошкольник завороженно смотрел на экскурсовода и порывался сказать что-то. Но вот обзорная экскурсия подходит к концу, рассказчик вынул из кармана газетную вырезку, поднял её так, чтобы все видели, и громко возвестил:

— А ледокол «Ленин» живёт и здравствует! После капитального ремонта, по-прежнему, как вы видите, водит караваны судов по Севморпути!

В зале «Малая ядерная энергетика» воцарилась мёртвая тишина. Лица многих вытянулись от удивления, на них застыл вопрос:

— Вот так штука! Как же так? А ведь сказали!…

Решив, что наконец-то настало удачное время, мальчик звонким, как колокольчик, голосочком объявил:

— А у нашей бабушки тоже медали есть! Она взаправдашних фашистов била, во-о!

Первым нарушил молчаливую тишину пожилой, лет семидесяти, мужчина:

— Ну, теперь я больше никому не верю! А ведь сказали, что его разрезали! – При последнем слове этот мужчина сделал кивок головой в сторону макета атомного ледокола «Ленин».

— Да, и у нас на Дальнем Востоке говорят, — поддержал мужчину подполковник-танкист, — говорят, что разрезали на металлолом. Я отдыхал на юге, и вот еду обратно, думаю, дай загляну, узнаю, в чём дело, а это, оказывается, клевета.

— Не надо слушать чужие радиоволны, — сказал наставительно студент Андреевец.

Этому же экскурсоводу позднее довелось выезжать в командировку в Киев и Донецк с передвижной выставкой «Атом за работой», где возникали аналогичные недоразумения.

Совсем недавно мы отпраздновали 70-летие Великого Октября, время солидное, но позади дорога тернистая.

25 декабря 1996 года

Теперь бы я так не рассказывал, некоторые детали забыл, а когда снова прочитали, все увидел.

Сан.Саныч

В рассказе «Утро над Куровичами» я упомянул о немецких разведчиках, следивших за нашей полевой авиаплощадкой с марта месяца и по июнь 1941 года.

Наши истребители того времени были беспомощны наказать нарушителя, а вот зенитчики и тогда имели возможность отучить от повадок подсматривать в «замочную скважину».

Но когда запросили Москву, то И. В. Сталин ответил: «Не дразните немцев!!»

И вот ещё я чему был живой свидетель.

Представьте себе зимний лютый день. Мороз рисовал на стёклах окон чудесные узоры. В такой морозный день на одиннадцати санных подводах везли так называемые «раскулаченные» семьи из «Красного села», что на Волге. Сопровождали колонну обреченных, помню, двое с наганами и выкрикивали: «Не подходить».

Деревня Нажарково огласилась плачем и стоном, и все это и сейчас, через шестьдесят семь лет, слышу и вижу. На санях, помню, сидели матери с грудными детьми на руках, старухи и старики. Маршрут был на Соловки. За что такое наказание?!

В 1930 году И. В. Сталин возвестил лозунг: «Ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации». Алилуйщики И. В. Сталина зашли так далеко, что стали изобретать кулаков из среднего крестьянина. Это вызвало негодование в стране и за рубежом.

Вскоре появились в печати две статьи за подписью И. В. Сталина: «Головокружение от успехов» и «Ответ товарищам колхозникам». Запомнил я одну каверзную цитату, по-другому не назовешь: «Подумаешь, какая революционность, снять колокола!?» Это был манёвр свалить вину с больной головы на здоровую.

Вещие слова В. И. Ленина: