78-я стрелковая дивизия

(9-я Гвардейская стрелковая дивизия)

Сформирована 3 апреля 1932 года в г. Томске на базе 40-го стрелкового полка и Томской стрелковой дивизии как 78-я стрелковая дивизия (1-го формирования). [по иной информации — сформирована 6 июня 1939 в г. Новосибирске]. В 1940 году была передислоцирована в Хабаровск.

К началу Великой Отечественной войны дислоцировалась в Уссурийском крае, входила в состав Дальневосточного фронта.

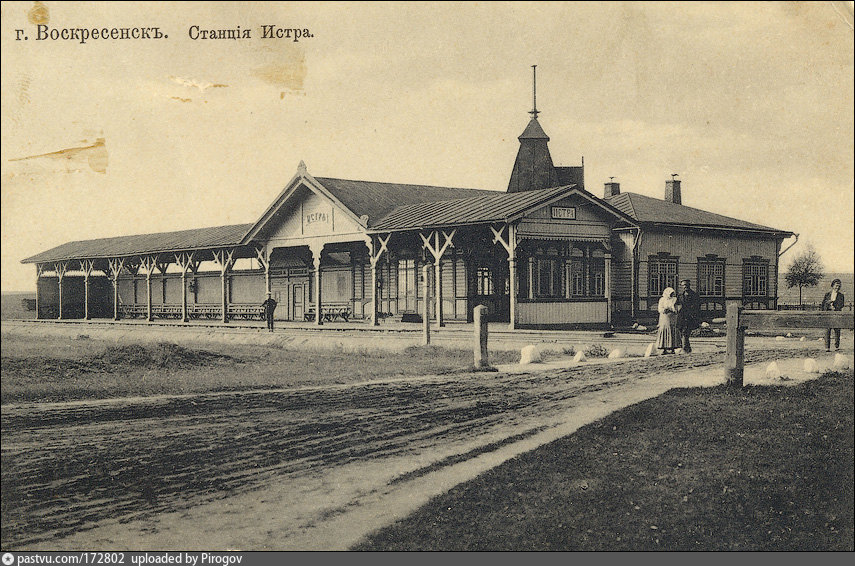

В октябре 1941 года дивизия была переброшена с Дальнего Востока под Москву, в район города Истра, и вошла в состав 16-й армии Западного фронта.

В дивизии было более 14 000 солдат и офицеров, 23 легких танка, несколько бронемашин, около 120 орудий полковой и дивизионной артиллерии и минометов, более 400 автомашин и 3400 лошадей.

Состав дивизии:

- 40-й стрелковый полк,

- 131-й стрелковый полк,

- 258-й стрелковый полк,

- 159-й лёгкий артиллерийский полк,

- 210-й гаубичный артиллерийский полк,

- 139-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион,

- 435-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион,

- 60-й разведывательный батальон,

- 89-й сапёрный батальон,

- 110-й отдельный батальон связи,

- 104-й медико-санитарный батальон,

- 168-я автотранспортная рота (70-й автотранспортный батальон),

- 25-й полевой автохлебозавод,

- 485-я полевая почтовая станция,

- 451-я полевая касса Госбанка.

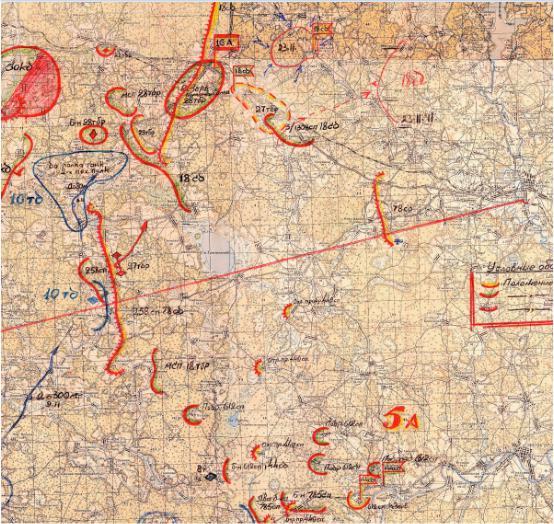

С 01.11.1941г. 258-й стрелковый полк дивизии (командир – подполковник М.А. Суханов) занял участок фронта на линии Мары — Слобода — Городище по реке Озерна с задачей прикрывать Волоколамское шоссе. Остальная часть дивизии была оставлена в качестве резерва 16-й армии. С противоположной стороны фронта ей противостояла 252-я немецкая пехотная дивизия.

4 и 5 ноября 258-й стрелковый полк при поддержке артиллерийских частей дивизии принимал участие в частной наступательной операции 16-й армии. Его целью было захватить село Михайловское и оседлать дорогу, которая проходила возле села, с целью недопущения переброски по ней войск противника. Боевую задачу полку удалось выполнить частично: на западном берегу реки Озерна, в районе деревни Федчино, был создан плацдарм, но село Михайловское взять не удалось.

6 и 7 ноября противник контратаковал позиции 258-го полка в районе Федчино, введя в бой части дивизии СС «Рейх». На протяжении этих двух дней и последующей недели немцы безрезультатно пытались выбить полк с плацдарма у Федчино. В этих боях части полка понесли серьёзные потери: в некоторых ротах насчитывалось по 40-50 человек. Однако остальная часть дивизии — два стрелковых полка — в бой по-прежнему не вводилась. По распоряжению командования армии, она находилась во втором эшелоне обороны.

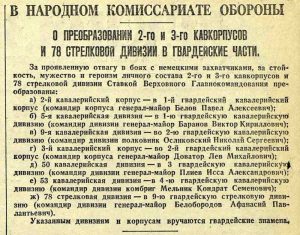

26 ноября 1941 года – всего через 3 недели после вступления в сражение под Москвой — за отвагу в боях, стойкость и мужество 78-й стрелковая дивизия преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Наиболее напряженные бои развернулись в конце ноября 1941 года. 40-й, 131-й и 258-й стрелковые полки дивизии в это время занимали оборону на восточном берегу реки Истра в полосе Трусово, Истра, Санниково. Их действия поддерживали огнем 159-й и 210-й артиллерийские полки. Противник наносил здесь удар силами 10-й танковой и моторизованной дивизий СС «Рейх», 252-й и 87-й пехотных дивизий вдоль Волоколамского шоссе. Огонь артиллерии, массированные удары авиации, непрерывные атаки танков — все было использовано гитлеровцами. Но дальневосточники выстояли. Врагу и на этот раз не удалось прорвать их оборону.

В феврале 1942 года дивизия в составе 33-й армии, с марта в составе 43-й армии. С мая в Резерве Ставки ВГК в составе 58-й армии, с июня 7-й резервной армии.

3 мая 1942 года награждена орденом Красного Знамени, а её 22-й гвардейский стрелковый полк — орденом Ленина.

Глава 16

[фотографии добавлены Авт.сайта]

От Сталина я ушел вместе с Шапошниковым. Он предложил мне заглянуть к нему несколько минут. По делу, разумеется: в гости, разговоры городить тогда не ходили. Генеральный штаб той осенью размещался вместе со Ставкой в большом здании на улице Кирова, поблизости от метро. Если начиналась бомбежка, люди укрывались под землей, где оборудованы были комнаты и кабинеты, снабженные всем необходимым для работы, в том числе надежной связью с фронтами. Если что и мешало, так это грохот метропоездов, проносившихся за тонкой фанерной стеной. Но поезда тогда ходили редко, с вечера вообще прекращалось движение.

Мы с Борисом Михайловичем спустились в бомбоубежище. Кабинет Шапошникова был невелик, скромно обставлен. Письменный стол, несколько телефонов. Все хорошо, если бы не запах табачного дыма, пропитавшего, как мне казалось, там все. Ей-богу, я не выдержал бы долго в такой атмосфере, потерял бы работоспособность. Кстати, на это сетовал и Жуков, никогда не куривший и обалдевавший, по его выражению, от запаха табака. Бывая в этом подземелье, торопился скорее уйти.

Нам принесли чай, коротенький отдых закончился. На лице Бориса Михайловича блеснули стекла пенсне.

— Николай Алексеевич, не в службу, а в дружбу… Не пойму, что в Истре. Рокоссовский сообщил, что немцы обошли город с севера и с юга. Однако Белобородов еще в Истре, его семьдесят восьмая дивизия ведет бой… Я пока не докладываю Верховному.

— Хватит ему неприятностей на сегодня.

— Не докладываю потому, что нет ясности. Но теперь о другом. Новоиерусалимский монастырь, насколько я знаю, западнее города…

— На западной окраине, на холме над рекой. Отличный обзор, идеальная оборонительная позиция, контроль над местностью.

— Она и держится, эта позиция, запирает Волоколамское шоссе. Монастырь в наших руках, хотя неизвестно, кто там. Какая-то воинская часть отражает атаки.

— Как это может быть — неизвестно?

— Я привык не удивляться, Николай Алексеевич, но на этот раз… В штабе Рокоссовского не знают. Дозвонились до Белобородова, он категорически утверждает: его людей в монастыре нет. Были там какие-то саперы или зенитчики…

— Зенитчики не продержались бы против пехоты. Да и саперы…

— Все может быть. Они там почти отрезаны, а кто даст приказ об отходе? Немцы бомбят и обстреливают нещадно. Гибнет прекрасное творение рук человеческих, великолепные храмы, целый ансамбль, наши святыни… Поезжайте, Николай Алексеевич. Если город придется сдать, то зачем напрасные жертвы и разрушения?! Верю, мы вернемся туда, и хочу, чтобы там были не только руины. Некоторым товарищам такой подход не по душе. Поэтому и обращаюсь к вам. Если вы, конечно, согласны со мной. Что-то еще можно спасти, хотя бы основу.

— Воинская часть без хозяина, это упрощает дело. Белобородов будет знать обо мне?

— Как о представителе Генштаба.

— Если позвонит Поскребышев, я послан выяснить обстановку в Истре.

— Камень с плеч, Николай Алексеевич! И берегите себя. Да простятся нам прегрешения наши! — напутствовал меня Шапошников.

До деревни Высоково, что перед Истрой, доехал я на эмке быстро и без приключений. На контрольном пункте предупредили: дорога впереди простреливается немцами. Непрерывно гремела канонада. Истры отсюда еще не было видно, да, наверное, и не разглядеть бы город сквозь дым пожарищ, наползавший оттуда. По времени — день, а здесь было сумрачно, даже снег был серым, а местами черным от гари и копоти.

В низине между деревней и окраиной города было много свежих воронок. Стояли среди развалин четыре танка, два справа от дороги, два слева. Один из них стрелял куда-то с большими паузами. Жестом руки остановил мою машину танкист в комбинезоне, обгоревшем ниже колен, хриплым, простуженным голосом попросил:

— Встретишь начальство, скажи: у Щеглакова снаряды кончаются. Не подвезут снаряды — в Дедовск уйду!

— Какое начальство-то?

— Любое. Пусть самому Белобородову докладывают поскорей! Не забудь!

Я пообещал.

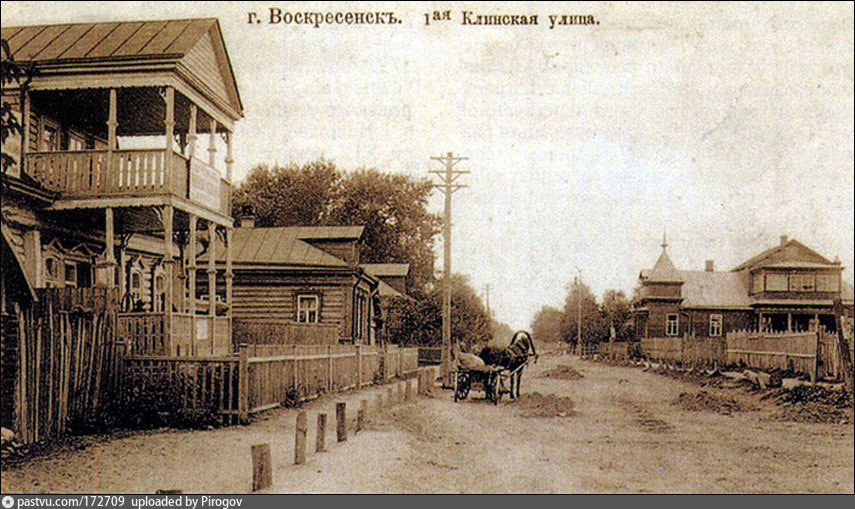

Сразу за танковой позицией въехали мы в дымную полутьму, пронизанную вспышками, прожилками пламени. Вообще-то горят все города, подвергшиеся бомбежке и артобстрелу, и уж обязательно те, в которых идут бои, но Истра горела как-то по-особому: разом, целиком, как единый факел. Деревянный городок на возвышенности, обдуваемый ветрами, разносившими пламя и искры. Впрочем, деревянные постройки уже догорали, некоторые пепелища только чадили, огонь бушевал в строениях каменных, плясал над крышами, выплескивался из окон со шлейфом черного дыма, преграждая улицы.

В некоторых местах мы проскакивали огневой заслон затаив дыхание, чтобы не сжечь легкие. В треске и гуле пламени, в грохоте рушившихся потолков, перекрытий слабыми и безопасными казались выстрелы и даже разрывы. А посвист пуль, мяукающий звук летящих мин можно было услышать лишь там, где пожар завершался или был только в самом начале.

Как тут воевать среди пожарищ, в дыму, где за сто метров ничего не видно? Заблудишься, не зная, куда повернуть, где можно пройти, пробежать. Но ведь воевали, и, как я убедился, очень даже организованно. Есть такой парадоксальный военный закон: если у тебя больше людей, то это еще не значит, что у тебя будет больше успехов, а вот много потерь — это наверняка. Пулям и осколкам есть в кого попадать. А тогда в Истре людей почти не было видно. И у нас, да, наверно, и у немцев. Только в укрытых местах, куда не залетали пули и редко попадали снаряды. А бой шел своим чередом, судя по сгусткам пальбы, были какие-то узловые пункты, была линия соприкосновения. Я еще подумал, что здесь воюют не новички, они спокойно работают, делают свое дело. Такое вот ощущение овладело мной в полуокруженном горящем городе, в общем-то обреченном на сдачу. Но отступление отступлению рознь. Да, сила солому ломит. Но войска наши не бегут в панике, они достойно отходят на новые рубежи, бой не прерывается, а только перемещается в пространстве. Здесь воюют на равных, успеха добивается тот, у кого сегодня больше возможностей. Мне казалось, что и немцы понимают это, осторожничают. Еще раз хочу сформулировать свое тогдашнее ощущение: в Истре и наши, и немцы работали, профессионально делали свое привычное дело. Это вселяло удовлетворение и уверенность.

Среди огня и дыма, где, казалось, вообще никого невозможно разыскать, мы, спрашивая красноармейцев, без особого труда нашли командный пункт одного из командиров полков белобородовской дивизии. Звание не определил, он был в полушубке, а фамилия, если не изменяет память, Суханов [так и есть — командир 258-го стрелкового полка подполковник М.А. Суханов (в некоторых источниках — Василий?) — прим.Авт.сайта]. В надежном подвале разрушенного кирпичного здания сидели у аппаратов телефонисты, отдыхали разведчики, связные. Даже удушливой гари почти не чувствовалось, во всяком случае, ее перебивал густой запах махорки и приятный запах жареного мяса: как уж там умудрялись его жарить — не знаю.

Командир полка, будем называть его Сухановым, вывел меня и приданного мне еще в Москве капитана наверх, к дощатому павильончику или киоску. Среди всеобщего разрушения это хилое строение оставалось совершенно невредимым, если не считать нескольких осколочных дырок в стенке. Улица, а вернее, Волоколамское шоссе шло здесь под уклон, и, когда ветер рассеивал дым, видна была развилка: прямо — въезд в Новоиерусалимский монастырь, вправо — Бужаровское шоссе, а Волоколамка убегала влево, к реке, огибая монастырский холм.

Вся эта развилка была буквально перепахана большими и малыми воронками и, по словам Суханова, простреливалась немцами из винтовок и пулеметов — для автоматов расстояние было велико. А еще командир полка сказал, что удерживает свой рубеж только потому, что держится крепость, то есть монастырь на возвышенности с его массивными, стенами. Закрыта для противника Волоколамская магистраль. Но положение обороняющихся очень тяжелое. Большие потери, на исходе боеприпасы. А он, Суханов, и командир дивизии Белобородов ничем не способны помочь. Самим помощь нужна.

Там, на бугре, возле дощатого киоска, в чаду и дыму пожаров, в треске огня, в грохоте разрывов мне совсем не показалось странным, что никто, даже командир полка, не знает, какая же воинская часть держит крепость, то бишь монастырь. Важно было не кто воюет, а как воюет. Суханов знал только, что не из их дивизии, но все равно и патроны туда посылал, и раненых его полковые медики выносили при первой возможности. Кстати, раненые, доставленные из монастыря, чувствовали себя здесь, возле командного пункта, спокойно, как в глубоком тылу. А мне-то казалось, что мы на самой передовой линии.

Пока я опрашивал раненых, сопровождавший меня капитан вместе с тремя полковыми разведчиками «сбегал» (через узкий простреливаемый перешеек перед воротами) в монастырь и часа через полтора вернулся оттуда. В общем, картина вырисовывалась такая. Еще в конце октября волею какого-то высокого начальства в Новоиерусалимский монастырь был отправлен 18-й отдельный прожекторный батальон. Кадровый, полностью укомплектованный: почти тысяча человек с большим количеством пулеметов, со своим автотранспортом, с прожекторами для ведения ночного боя. Цель — превратить монастырь в надежный узел сопротивления и оборонять его, если прорвутся немцы. Но в октябре немцы не прорвались, время шло, начальство менялось. Отдельный батальон надо было кому-то подчинить, а поскольку он технический, прожекторный, пустили его по фронтовому инженерному ведомству, а там штабные мудрецы, опять же по формальному признаку, включили его в саперный отряд, действовавший по линии Волоколамского шоссе. Несколько саперных батальонов этого отряда возводили оборонительные сооружения в Истре и восточнее, минировали мосты, готовили к подрыву заводы, крупные здания даже в самой Москве, в том месте, где сливаются шоссе Волоколамское и Ленинградское. Ну и прожекторный батальон пристегнули. Вероятно, командир саперного отряда просто не знал, что с ним делать.

Побывал в монастыре, проверил готовность к обороне, повторил общеизвестное категорическое распоряжение: без приказа — ни шагу назад. За оставление позиций — под трибунал. И убыл, по горло занятый своими саперными делами. А 18-й прожекторный батальон, превратив Новоиерусалимский монастырь в крепость, встретил подступивших немцев сам по себе, без связи с начальством, без распоряжений, без помощи. Держал фашистов у слияния двух речек, на перекрестке дорог. Держал, погибая от бомб и снарядов, разрушавших великолепный ансамбль русского церковного зодчества.

Через посланного мной капитана командир прожекторного батальона сообщил мне: может покинуть монастырь только по приказу командира саперного отряда. И назвал фамилию — майор Чернов. Это было уже кое-что.

Знаете рассказ Леонида Пантелеева о мальчике, которого старшие ребята, играя, оставили на посту, забыли о нем, а он находился там до вечера, до тех пор, пока появился военный, «освободивший» его от данного им честного слова. Дорого ценится такое слово у настоящих людей. Вспоминается мне этот рассказ каждый раз, когда думаю о боях в Истре.

Спросил у командира полка Суханова: долго ли продержится город? Тот ответил, что начали выводить тылы. Продержаться-то можно и сутки, и больше, немцы не пускают в Истру танки из-за пожаров, наверное, но город, того гляди, окажется в кольце, вражеские танкисты уже возле Манихино. Для меня это означало, что снимать с позиций прожектористов надо как можно скорее.

Поехали в Снегири. Там мне удалось связаться по телефону с Шапошниковым. Он обрадовался и моему сообщению, и тому, что я обнаружился: оказывается, звонил Поскребышев, разыскивая меня. Остальное, как говорится, было делом техники. Через штаб Западного фронта разыскали командира сводного саперного отряда Чернова, ему было передано соответствующее распоряжение. И вот ведь очередное коленце фортуны: оказывается, Чернов в это время тоже находился в Снегирях, поблизости от того дома, откуда я звонил Борису Михайловичу. Но разве угадаешь!

18-й прожекторный героический батальон, то, что уцелело от него, удалось вывести из монастыря.

Новоиерусалимская святыня не подверглась полному разрушению, было с чего начать потом восстановление. А вообще в Истре после тех боев уцелело лишь несколько зданий. Да, во всем городе три-четыре дома и еще дощатый киоск на пригорке, тот самый киоск, за стенами которого «укрывались» мы с Сухановым. С командиром полка тогда еще обычной сибирской дивизии Афанасия Павлантьевича Белобородова, в будущем дважды Героя Советского Союза. Дивизии, которая через несколько дней станет 9-й гвардейской. Заслужить звание гвардейцев при отступлении — такое бывает редко.

И согласитесь, хороший рассказ о мальчике, умевшем держать слово, написал Леонид Пантелеев. Может, тот повзрослевший мальчик как раз и командовал 18-м прожекторным батальоном в Новоиерусалимском монастыре?!

Вскоре после того, как эта глава была впервые опубликовала, меня разыскал через «Роман-газету» Михаил Анатольевич Барышев, последний, вероятно, доживший до наших дней воин героического батальона, сражавшегося в Новоиерусалимской святыне. Последний из тысячи… Кто же он, начинавший свой путь рядовым бойцом? Родился в 1916 году. С юности страдал пороком сердца, и был признан негодным к строевой службе. Однако с первых дней войны добровольцем вступил в армию, оказался в 18-м прожекторном батальоне, стал сапером. Прошел долгий путь от Москвы до Эльбы через Кенигсберг и Берлин. Ранен несколько раз. После окончания военно-инженерного училища работал на строительстве московского метро и других объектом, позже руководил бригадой («мастера — золотые руки») по изготовлению макетов для Политехнического музея (действующие макеты химических заводов, машины Ползунова, гидротурбины Красноярской ГЭС, первого атомного реактора), макетов для Академии наук («токамак-10», радиолокация планет и др.), для международных выставок. Все сделанное умом и талантом М. А. Барышева отличается профессиональным мастерством, в чем могут убедиться посетители Московского политехнического музея.

Один из тысячи… Вместе с Михаилом Анатольевичем мы провели встречу с читателями — московскими учителями. Он вручил мне добротную красивую авторучку, пожелав писать ею последующие главы книги (Примеч. Успенского).

источник — https://drive.google.com/open?id=1n52qNq0gDhtgWsCCvG1KBfw69HGAk34E

ПРИМЕЧАНИЯ Автора сайта см. ниже под спойлером…

ПРИМЕЧАНИЕ Автора сайта:

Когда я рассматриваю ниже представленные фотографии Истры 1941 года — (1)колонна немецкой техники проезжает мимо монастыря и (2)фото немецкого солдата и другие, то видно, что строения не выглядят пострадавшими… Это как минимум может сподвигнуть к поиску информации такого рода (и причина, к сожалению, есть — ранее обнаружены факты, когда действия своей артиллерии, в т.ч. действовавшей на основании приказа 0428, затем «сваливались» на противника): разрушения монастыря — это как в официальной версии («10 декабря сапёры дивизии «СС Рейх» около трёх часов дня взорвали Воскресенский собор, башни и ограды и разрушили перекрытия Трапезных палат.»), либо это действия артиллерии и авиации в декабре (9-11) 1941-го…

Ниже представляю пару отчётов по 16-й армии об уничтожении (сжигании) населённых пунктов в зоне действия армии (согласно Плана) на основании приказа 0428. Надо изучать, но как минимум обнаружены в списках уничтоженных (частично или полностью — подчёркнуты в Отчётах…) деревни Медведки, Матвейково, Курово, Парфёнки, Васильевское, Бодрово, Новосеково (вероятно — Новоселово) … а они дальше (западнее Истры) от Москвы (восточнее Истры тоже есть уничтоженные сёла и деревни: Рождествено, …), а уничтоженный (с отметкой «не полностью») Рабочий посёлок (в некоторых документах — «Рабочий поселок при станции Новоиерусалимская») совсем рядом с монастырём (а в радиусе Истры сожжены деревни Марьино и Лыткино), посему хочу убедиться, что к Истре отнеслись (своя артиллерия, ВВС и «группы охотников») «по человечески»…

Хочется верить, что как официально написано, так и было… (хотя ранее, «официально» мы ничего не знали о уничтожении своими войсками своих населённых пунктов в ноябре-декабре 1941 года).

источник: http://istra-portal.ru/articles.php?pid=37

О боевых действиях в Подмосковье в октябре, ноябре, декабре 41-го написано много: опубликованы материалы советских исследователей, переведены мемуары немецкого генералитета, участвовавшего в боях. Канвой нашего рассказа будут воспоминания военачальников Советской армии, чьи соединения сражались на Волоколамском направлении, под Истрой, потом участвовали в освобождении этих мест. Среди них: командующий Западным фронтом генерал Г.К. Жуков, командующий 10-й армией генерал К.К. Рокоссовский, командир 1-й гвардейской танковой бригады генерал М.Е. Катуков, командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии генерал Л.П. Белобородов…

Для захвата Москвы немецкое командование разработало операцию под кодовым названием «Тайфун», В ее осуществлении с немецкой стороны принимала участие 51 дивизия: в том числе 31 – пехотная, 13 – танковых, 7 – моторизованных. Верные своей стратегии обхода и окружения, немцы, не ослабляя нажима в центре, попытались взять столицу в клещи, охватывая ее защитников с юга и с севера. Осенняя распутица и российское бездорожье несколько сковывали маневренность немецких ударных танковых колони. Поэтому ожесточенные бои сразу развернулись за важные шоссейные дороги, ведущие к Москве. С северной стороны это были: Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе. Для овладения ими немцы сосредоточили здесь 3-ю и 4-ю танковые группы в составе 7 танковых, 3 моторизованных и 3 пехотных дивизии, поддерживаемых почти двумя тысячами артиллерийских орудий и мощной авиационной группой. Им противостояли спешно собранные части 16-й и 30-й советских армий.

Вдоль Волоколамского шоссе немецкий натиск отражала 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского.

В те три последних месяца 41-го, когда Истра была фронтовым городом, в полосе, обороняемой 16-й армией, сражались (с левого фланга до правого): 27-я танковая бригада Ф.Т. Ремизова (в первых числах ноября ее сменила прибывшая с Дальнего Востока 78-я стрелковая дивизия полковника А.П. Белобородова, ставшая после боев за Истру 10-й гвардейской); 18-я стрелковая дивизия ополченцев полковника П.П. Чернышева (позднее 11-я гвардейская); 316-я стрелковая дивизия генерал-майора И.В. Панфилова (ставшая потом 8-й гвардейской) и 3-й кавалерийский корпус генерал-майора Л.М. Доватора в составе 2-х дивизий. В конце октября участок фронта, занимаемый 316-й дивизией и 3-м кавалерийским корпусом, подкрепила 1-я гвардейская танковая бригада генерал-майора М.Е. Катукова.

В середине октября немцы усилили давление по всему Западному фронту. 14 октября ими был захвачен Калинин (Тверь), 18 октября – Можайск. На Волоколамском направлении главный удар пришелся но 316-й дивизии Панфилова, прикрывавшем! Волоколамское шоссе с юга. Завязались тяжелые оборонительные бои. На позиции, защищаемые полками дивизии, немцы бросали группы по 30-50 танков, сопровождая их пехотой, поддерживая артиллерией и авиацией, Хорошо организованное сопротивление заставляло наступающих останавливаться и зарываться в землю. Значительные потери вынуждали немецкое командование вводить в бой все новые и новью силы. Обладая большим превосходством в танках и авиации, немцы постепенно, километр за километром, теснили защищавшихся, 25 октября немецкие войска форсировали реку Рузу. Потом, бросив в бой одновременно более ста танков, немцы сумели захватить станцию Волоколамск. Спустя два дня, введя дополнительно новые крупные силы танков и пехоты, при поддержке артиллерии и бомбардировщиков немцы овладели и самим городом. Но дальнейшая их попытка выйти па Волоколамское шоссе, ведущее к Ново-Петровскому, Истре и Москве, была отражена вовремя переброшенной сюда на помощь одной из дивизий Доватора.

В кровопролитных боях за Волоколамск и восточнее его навеки покрыла себя славой панфиловская дивизия. Ее стрелковые полки и действовавшие с ними артиллерийские части, невзирая на многократное превосходство врага, успешно противодействовали ему, наносили большой урон, особенно в танках.

В середине ноября немцы вынуждены были сделать паузу для перегруппировки и подтягивания свежих сил.

16 ноября немецкие войска возобновили активные наступательные действия. И опять в полосе 16-й армии главный удар пришелся из района Волоколамска через позиции, обороняемые: 316-й дивизией. Здесь начались многодневные ожесточенные бои. Получив отпор на одном участке, немецкие танковые колонны, выискивая слабое звено в оборонительной цепи, переносили тяжесть давления на другое место. Именно 16 ноября у разъезда Дубосеково совершили свой подвиг 28 героев-панфиловцев, не пропустивших немецкие ганки к Волоколамском шоссе.

Последующие пять дней были днями очень трудных боев. Не считаясь с потерями, немцы вбивали свои танковые клинья в позиции 16-й армии. Холода к этому времени сковали землю, п немецкие танковые и моторизованные соединения – основная ударная сила наступающих – получили большую свободу действии…

Фронт надвигался на территорию Истринского района. По ночам огненными сполохами горело небо на западе. Вечером слышнее доносилась пушечная канонада. Ранним утром 18 ноября немецкие самолеты нанесли бомбовый удар по Истре. Фугасные бомбы разрушили несколько жилых домов в северных кварталах города. Попадания были также в здание Почты и в Дом крестьянина. Множество зажигательных бомб было рассеяно по окружающим полям и огородам. Но больших пожаров и разрушений эта бомбежка Истре не причинила…

Фронтовая линия, обороняемая 16-й армией, в середине ноября начиналась на реке Озерне, где активно действовала 78-я стрелковая дивизия. От селения Скирманово фронт поворачивал вдоль Волоколамского шоссе, в 10-12 километрах от него, в сторону Волоколамска. По этой линии и далее, огибая Волоколамск с востока, позиции 16-й армии удерживали: 18-я стрелковая дивизия, 316-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская танковая бригада и 3-й кавалерийский корпус:.

Во второй половине ноября оперативная обстановка для 16-й армии резко осложнилась. Прорвав оборону соседней 30-й армии южнее Волжского водохранилища (район Решетникова), немцы начали стремительно развивать наступление с выходом на Ленинградское шоссе и дальше – на Дмитровское. Войска, защищавшие правый фланг 10-й армии, оказались в тяжелом положении. Резервы исчерпаны, а крупные силы прорвавшихся немцев обтекали их с севера. Обескровленные изнурительными оборонительными боями в октябре и первой половине ноября, они под натиском значительно превосходящих сил противника, стремящегося выйти им в тыл от Ленинградского шоссе, медленно отступали, не давая однако себя окружить и постоянно контратакуя. 21 ноября было оставлено село Ново-Петровское. 22-го – немцы вступили на территорию Истринского района.

В эти ноябрьские дин немцы, чтобы развить успех далее, нанесли вспомогательный удар в другой стороне участка, обороняемого 16-й армией. Они бросили имевшиеся у них в резерве под Рузой две пехотные дивизии в стык между 78-й дивизией 16-й армии и 144-й – 5-й армии, защищавшей Можайское направление. Следует пояснить, что этот «стык» был слабым местом пашей обороны. По существу, «стыка» то не было, существовал «разрыв». В него немцы и ввели свои дивизии, которые начали быстро продвигаться в сторону Павловской Слободы, используя незащищенное междуречье Истры и Москвы-реки. Им навстречу 21 ноября была направлена 108-я стрелковая дивизия (командир генерал-майор И.И. Биричсв). Дивизия, включенная в состав 5-й армии, получила задачу задержать наступающие немецкие соединения на линии деревень Горшково – Котово-Буньково. В ожесточенных боях с 21 но 24 ноября полки 108-й дивизии отразили 12 атак противника. И все-таки 22 ноября немцы, овладев местными высотами в районе деревень Буньково и Котерево, начали оттуда обстреливать Истру из артиллерии. В боях со 108-й дивизией наступавшие понесли значительные потери: выбыла из строя почти половина численного состава. По серьезные потерн были и в частях оборонявшихся. Превосходство в силах осталось за немцами, и к вечеру 25-го ноября, вконец измотав защитников, они заняли село Петровское. Это – на прямой линии Истра-Звенигород, примерно на одинаковом расстоянии от обоих городов, удерживаемых тогда советскими войсками.

Необходимо заметить, что 20 ноября, когда резервные немецкие дивизии начали свои подвижки, миновали озеро Глубокое и достигли деревни Андреевское, у них в тылу, на реке Озерно продолжали держать стойкую оборону воины-сибиряки 78-й стрелковой дивизии.

За двадцать дней боев они, можно сказать, не уступили врагу ни километра истринской земли. И только по приказу штаба 16-й армии, понимавшего всю серьезность угроз немецкого маневра, сибиряки отошли па новый рубеж обороны.

Но и эта новая линия – «деревня Колуяниха-железнодорожная станция Холщевикп-селения Кострово и Ново-Дарышо» – сразу же после занятия ее полками 78-й дивизии снова грозила защитникам мешком вражеского полуокружения. Правда, ото не смутило стойких воинов. Ожесточенные оборонительные бон, развернувшиеся с: 22 ноября на новом рубеже-, свидетельствовали об их решительных намерениях. К сожалению, доблесть и отвага, проявленные и здесь бойцами 78-й стрелковой дивизии, не могли исправить общего трудного положения 16-й армии, вынужденной отходить в связи с обострением фланговых угроз.

А угрозы существовали совсем нешуточные. Утром 23 ноября немецкие чайки появились в Солнечногорске. Правый фланг 16-й армии зашатался. Захватив Солнечногорск, немцы ринулись дальше к Москве, обходя Истринское водохранилище с севера, расширяя зону прорыва в сторону Красной Поляны и Крюкова. Резервов, чтобы закрыть образовавшуюся на Ленинградском шоссе дыру, у 16-й армии не было. Пришлось спешно оголять другие участки. Снята была артиллерия с позиций, защищавшихся 18-й стрелковой дивизией. Переброшена кавалерийская дивизия И.Л.Плисва, входившая в 3-й кавалерийский корпус Л.М.Доватора. Взяты были два пехотных батальона из 316-й стрелковой дивизии. Группу подкрепили двумя отдельными танковыми батальонами, направленными из фронтового резерва, и четырьмя дивизионами «катюш». Организованные таким образом силы сумели затормозить движение наступающих.

Тем временем основные силы 16-й армии продолжали с боями медленно оттягиваться к подготовленному заранее укрепленному рубежу по реке Истре и Истринскому водохранилищу.

О 78-й стрелковой дивизии мы уже рассказали. Сложным было и положение 18-й стрелковой дивизии, в которой сражались ополченцы Москвы и частично – Красногорска. Немецкие танковые клинья не раз отделяли се от державших оборону соседей. Угроза окружения заставляла крайне обескровленные полки ополченцев оставлять занимаемые позиции. Отступая перед сильно превосходящими силами немцев с рубежа «Румянцево-Ядромино», 18-я дивизия к 24 ноябрю оказался на линии «Бужарово-Ефимоново-Никулино»…

Отходила и 316-я стрелковая дивизия, прославившая себя в боях у Волоколамска, успешно оборонявшая Волоколамское шоссе от Матренина до Денькова. Но второй половине ноября и она вынуждена была отодвигаться на восток. За беспримерный героизм и мужество ее солдат и офицеров, за выдающееся оперативное мастерство ее командира генерал-майора И.В. Панфилова 17 ноября Президиум Верховного Совета СССР наградил дивизию орденом Красного Знамени. Она переименовывалась в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Но на радостную весть наложилась печальная. Утром 18 ноября в деревне Гусенево (близ Чисмена) во время немецкой танковой атаки был убит командир дивизии И. В. Панфилов. Немцы обстреливали деревню из минометов. Огонь был неприцельным, на него не обращали внимания. Панфилов выходит из штабной землянки, когда рядом разорвалась вражеская мина…

В начале; двадцатых чисел ноября 8-я гвардейская стрелковая дивизия вела ожесточенные бои на линии Назарово-Медведки-Филгокино (в 10 километрах от Истринского водохранилища), отражая попытки немцев быстро выйти на его западные берега…

В яростных боях этих дней на Истринском направлении постоянно участвовали и танкисты 1-й гвардейской танковой бригады М.Е. Катукова. Проведя 12-13 ноября удачно контратакующую операцию у Скирманова, это соединение успешно противодействовало немецкому продвижению и потом, располагаясь своими танками в боевых порядках наших пехотных и кавалерийских частей, сильно подкрепляло их этим.

22 ноября бригада занимала 20-киломотровое полукружие от Синева через Мартюшнно, Филатово и Глебово до Зенькина. По сути, постоянной линии фронта здесь не существовало. Из-за нехватки сил оборона была очаговой. На опасных направлениях выставлялись танковые засады с небольшими группами стрелковых частей. Такие действия приводили иногда к временным успехам. Но остановить общее давление немцев, естественно, они не могли. Именно таким можно считать и бой за деревню Чаново. 22 ноября немцы бросили на кавалерийский полк, оборонявший деревню, 30 чайков и полк пехоты. Защитники не устояли. Чаново, имевшее определенное тактическое значение, было оставлено. Но утром 23-го танкисты Катукова вместе с- кавалеристами Доватора подстерегли беспечно двигавшихся вперед немцев, внезапно на них напали, опрокинули и… отбили селение.

К сожалению, вечером немцы пришли в себя, разобрались, что имеют дело с очень небольшими силами, и возобновили давление.

Чаново пришлось оставить. В тот же день немцы захватили Глебово и Мартгошино…

Подступы к северной части водохранилища защищали конники 3-го кавалерийского корпуса. Непрестанные бои, с которыми они отходили от самого Волоколамска, крайне обескровили это соединение. 15 дивизиях насчитывалось до сотни бойцов. Тем не менее корпус оставался боеспособным и, контратакуя, наносил ощутимые удары…

Несколько ухудшила положение советских войск несогласованность в распоряжениях командующего 16-й армией К.К. Рокоссовского и командующего Западным фронтом Г.К.Жукова. Надо пояснить, что линия обороны к середине третьей декады ноября под воздействием рвущихся к Москве немцев была очень извилистой, требовавшей от защитников большого количества живой силы и резервов. А ни того, ни другого у 16-й армии не было. Тогда, чтобы усилить оборону, Рокоссовский отдал приказ спрямить линию фронта, отойти на восточный берег Истры и Истринского водохранилища и запять там давно подготовленную полосу защиты. Но Жуков, узнав об отходе, отменил приказ командующего 16-й армией и потребовал обороняться на прежних рубежах. А отвод уже начался. Возникла некоторая неразбериха, которой тут же не преминули воспользоваться немцы…

24 ноября войска правого фланга 16-й армии получили, наконец, приказ отойти на линию Рождествено-Лечищево-Алехново-Ламишино. Однако сюда, на берета водохранилища раньше вышли немецкие войска. 8-й гвардейской стрелковой дивизии и 3-му кавалерийскому корпусу пришлось сразу переправляться на восточный берег, где они и заняли линию обороны между селениями Пятница-Раково…

25 ноября фронт вплотную подступил к Истре. На юге немецкий клин, нацеленный на Павловскую Слободу, приблизился уже к Красновдову. Немецкий нажим здесь продолжала сдерживать 108-я стрелковая дивизия. А у се соседа линия боев еще держалась в 15-20 километрах западнее, где в междуречье Малой Истры и Маглуши яростно сопротивлялись упрямые сибиряки 78 и стрелковой дивизии. Они прочно стояли в обороне, хотя и на другом их фланге ополченцы 18-й стрелковой дивизии уже отошли к реке Истре, прикрывая рубеж перед плотиной Истринского водохранилища и гидроэлектростанцией им. Куйбышева. Само водохранилище в южной его части до 20 ноября защищали танкисты 1-й гвардейской бригады. Но и они начали отход за водную преграду, еа линию Лисавино-Адуево-Алексине. А севернее вовсю хозяйничали немцы. Обойдя водохранилище от Солнечногорска, они начали накапливать здесь силы и расширять плацдарм на восточном берегу, угрожая защитникам Истры с севера и северо-востока.

Штаб 16-й армии, сознавая эту угрозу, отдал приказ 78-й стрелковой дивизии к вечеру 25-го ноября всем ее частям отойти на восточный берет Истры и оборонять город. Сибиряки, ведя ожесточенные арьергардные бои, отошли. Во второй половине 25 ноября они взорвали за собой мост по Волоколамскому шоссе через Истру. В это же время по указанию командующего Западным фронтом Г.К. Жукова были открыты шлюзы Истринского водохранилища. Была взорвана и часть плотины. Образовавшийся водяной вал высотой до двух метров несколько осложнил переправу в Истре наступавших немцев. Однако саперы, готовившие плотину к взрыву, сплоховали: взрывать следовало больше и глубже. К тому же обстановку па плотине осложнили немецкие танки, прорвавшиеся к Вужарову. Они сходу захватили дамбу и по ней переправились на восточный берег…

26 ноября развернулись основные бон за Истру. В этот день подвиг 28 героев-панфиловцев повторил у деревни Ефимоново взвод младшего лейтенанта Николая Степановича Кульчицкого. 36 бойцов химзащиты одного из стрелковых полков 18-й ополченской дивизии преградили путь немецкой танковой колонне, направлявшейся к бужаровекому мосту. На поле, рядом с деревней, ополченцы, вооруженные только винтовками, гранатами и бутылками с горючей смесью, бесстрашно встречи; и атаку 40 бронерованных машин. В развернувшемся неравном бою было сожжено 20 танков. Герои погибли все. Но дрогнули и немецкие танкисты: потерян половину машин, колонна пошла назад…

Весь день 20 ноябри ожесточенные бон продолжались около Истры. Особенно яростный характер они приняли с западной и северном сторон города. С. запада, от железнодорожной станции Новоиерусалимской, немцы еще вечером 25 ноября пытались неожиданным штурмовым броском овладеть монастырем. Им удалось проникнуть за крепостную степу. По находившиеся внутри обители бойцы 18-го прожекторного батальона вместе со штабной охраной 40-го стрелкового полка 78-й дивизии в скоротечном жестоком бою уничтожили ворвавшуюся группу. На следующий день крепостные стены монастыря с утра стали центром притяжения нападавшей эсэсовской дивизии «Рейх». Переправившись под покровом тумана через разлившуюся Истру, немцы на рассвете обошли защитников с юга и <• севера. Жаркий бой за монастырь, откуда защищавшиеся корректировали огонь всей своей артиллерии, кипел несколько часов. По свидетельству командира 78-й стрелковой дивизии А.П. Белобородова, пойменная низина у реки Истры с южной стороны монастыря и обочины проходящего тут Волоколамского шоссе были завалены убитыми эсэсовцами. Сама обитель за день несколько раз переходила из рук в руки. Поздним вечером защитники монастыря оказались окруженными. Но умелым маневром артиллерийского огня и пехотных частей Белобородову удалось в конце концов вырвать из окружения доблестных защитников Нового Иерусалима…

В высшей степени кровопролитными стали бои и за северные окраины Истры. Немецкая 10-я танковая дивизия, перейдя реку у Бужарова, наступала со стороны селения Андреевское. Двигаясь между рекой и лесом, немцы стремились овладеть опорным пунктом 40-го стрелкового полка, созданным на холме, севернее городской больницы. Предвидя этот нажим, Белобородов сосредоточил на том направлении почти всю противотанковую артиллерию дивизии. По немецким танкам и пехотным цепям одновременно стреляли 40 орудий. Немцы несли большие потери в людях и в технике. Уцелевшие ганки отползали назад, пехота рассеивалась. 11о через час, подтянув резервы, после очередного налета «юнкерсов»; сильной артиллерийской подготовки, атака повторялась… Поздним вечером многочасовой бой закончился победой наступавших. Немецкие танки проникли на опорный пункт 40-го полка. Организованное сопротивление было сломлено.

В ночь на 27 ноября 78-я стрелковая дивизия оставила Истру.

Надо отмстить, что в этот день ожесточенных боев за город, в день первого, по суш говоря, отступления, дивизии было присвоено почетное» наименование «гвардейской». Она стала 9-й гвардейской стрелковой дивизией, а ее командир А.П. Белобородов получил звание; генерала…

С южной стороны 20 ноября немцы не предпринимали попыток переправиться через реку, хотя их передовые часты уже завладели селениями Паднково и Покровское, что килолитрах в 20-ти восточнее Истры. Там продолжалось их продвижение к обход Павловской Слободы….

Тяжелые бон 2В ноября выдерживали и другое соединения 16-й армии, сражавшиеся севернее Истры. Поредевшие в непрерывных схватках полки 18-й стрелковой ополченской дивизии, в которых оставалось по 400-420 бойцов, и 8-й гвардейской стрелковой дивизии, после немецкого выхода им во фланги от Солнечногорска и со стороны Бужарова и Полевшнны, вынуждены были отойти от Истринского водохранилища. Новые бои развернулись теперь в полосе деревень Максимовна-Никольское-Сысоево и Куртасово-Стенаньково-Духанино. Утром 26-го при поддержке 1-й гвардейской танковой бригады ополченцы пытались перейти в контрнаступление. Были освобождены Духанино и Степаньково. Однако расширить успех. Как и прежде, не хватало сил. 28 ноября немцы вновь вернули себе Степаньково….

На захваченной территории Истринского района оккупанты, как и везде, установили порядок произвола и насилия. Для создания оборонительных сооружений они широко использовали частные дома. Жители изгонялись вон. с ними никто не считался. Грабежи населения были нормой. Повсеместно шла охота за теплыми носильными вещами. Их отбирали по домам, снимали у встречных прохожих. Резали оставшийся скот, забивали птицу, требовали молоко, яйца, хлеб. Не церемонились с оставшимися жителями относительно принудительных работ: заставляли расчищать снежные заносы, ремонтировать дороги, выполнять погрузочные работы. Женщин и детей привлекали к чистке овощей, подносу воды. Часты были случаи женского изнасилования.

Отказ от выполнения немецких приказов, как правило, заканчивался восклицанием «Партизан!» и выстрелом в упор. В деревнях дня удобства организации коллективных работ назначались старосты.

В Истре в первый день оккупации погиб врач местной больницы Константин Александрович Боголюбов. Существуют две версии его гибели. По одной – он не успел эвакуироваться вместе с последними больными и ранеными, находившимися в больнице. Когда пришли немцы, К.А. Боголюбов не захотел сотрудничать с фашистами и перерезал себе вены.

Подругой, созданной со слов очевидца, медсестры Горчилина, все происходило совсем иначе.

…Когда отряд немецких автоматчиков во главе с офицером проник на территорию больницы, на лестнице хирургического отделения их встретил К.Л. Боголюбов. Офицер приказал ему готовить помещение дня их госпиталя. Врач ответил, что в палате находятся тяжелобольные и их нельзя беспокоить. Тогда немец резко сказал, что они сами очистят помещение и выкинут больных наружу. На это Боголюбов заявил, что он как врач не допустит такого отношения. Но офицер жестом приказал своим солдатам выносить. Протестуя, Боголюбов стал загораживать дорогу. Тогда немец, выхватив из кобуры пистолет, два раза выстрелил в лицо врачу. Константин Александрович замертво свалился с лестницы. Солдаты, перешагивая через тело убитого, стали быстро вытаскивать кровати с больными прямо па снег, на 20-градусный мороз.

Все ото происходило на глазах Горчилиной, которая, закрыв лицо руками, с ужасом ждала, что и ее убьют. Ее не убили. Немного опомнившись, Горчилина вместе с тамошней няней перетащила тело К.А. Боголюбова в полуразрушенный домик детского отделения. Туда же они перенесли и все кровати с больными. Горчилина несколько дней ухаживала потом за ними….

Еще в сентябре бюро Истринского райкома партии приняло решение создать на базе народного ополчения три партизанских отряда.

Командиром одного из них был назначен директор Истринской МТС Г.А. Авдеев. Зона действия этого отряда распространялась на район селений Мансурово, Горщково, Кострово, Воскресенки. После оккупации этих мест истринские партизаны приступили к действию. Они нарушали проводную связь немецких частей, минировали дороги. Два других отряда вели вспомогательную разведочную деятельность…

После отхода от Истры 16-я армия продолжала трудные оборонительные бои на рубежах ближе к Москве.

9-я гвардейская стрелковая дивизия опять сражалась во вражеском мешке. Если се 40-й стрелковый полк в первых числах декабря сдерживал в центре натиск немцев на линии Дедово-Селиваниха-Снегири-Рождествсно, то правый фланг дивизии, обороняемый 258-м стрелковым полком, оттянулся к Турову, Нефедъеву, Козину. Это уже как раз напротив Нахабино. А левый, защищаемый 131-м стрелковым полком, постоянно растягивался за счет отходящей с боями 108-й стрелковой дивизии 5-й армии, оставившей к этому времени селения Захарове, Обушково, Юрьево…

По Ленинградскому шоссе и вдоль Октябрьской железной дороги сильнейший нажим немцев в сторону Москвы сдерживала 8-я гвардейская стрелковая дивизия панфиловцев. Ее командиром после гибели И.В. Панфилова был назначен генерал-майор В.А. Ревякин, бывший военный комендант Москвы. Ведя непрерывные ожесточенные бои с превосходящими силами противника, которому в морозной декабрьской дымке уже мерещились древние степы Кремля, 8-я гвардейская вынуждена была постепенно отходить к станции Крюково. 2 декабря панфиловцы оставили и Крюково.

Рядом с 8-й дивизией, южнее, фронт обороняли танкисты 1-й гвардейской бригады М.Е. Катукова. И ночь на 29 ноября по приказу штаба 16-й армии они заняли рубеж обороны Каменка-Баранцево-Брехово. До Москвы оставалось менее 40 километров. Немцы продолжали нажимать. 11о они явно выдыхались. Раньше со своими атаками они неистовствовали сразу на многих участках. Теперь они избирали одно-два направления, на остальных – переходили к обороне. «Тайфун» ослабевал…

А сопротивление 16-й армии нарастало. В последних числах ноября армия получила значительные подкрепления. Только на Истринском направлении в бой были введены: 49-я отдельная стрелковая бригада полковника Ы.Н. Якимова, 40-я отдельная стрелковая бригада полковника В.Ф. Самойленко, 36-я отдельная курсантская стрелковая бригада полковника М.П. Копоненко, 17-я танковая бригада полковника Н.А. Черноярова, 471-й пушечный полк майора И.П. Азаренкова.

Последними конвульсиями «Тайфуна» в полосе 16-й армии были активные немецкие действия в сторону Красной Поляны, в районе железнодорожной станции Крюково, а также у селений Нефедьсво и Ленино. Эти населенные пункты несколько раз переходили из рук в руки. Наконец фронт стабилизировался окончательно по линии: Крюково-Баксево-Немстково-Нефедьсво-Турово-Петровское-Селиваниха-Ленине-Рождествсно -Аносино-Падиково.

Отсюда 5-6 декабря началось решительное контрнаступление советских войск. В первые дни наших активных действий немцы успешно сопротивлялись. Да и у командиров советских частей не было еще достаточного опыта больших наступательных действий.

Три дня продолжалось ожесточенное сражение за крюковский плацдарм. Немцы создали в Крюкове; прочный оборонительный пункт. Каменные постройки они приспособили под ДОТы. На перекрестках улиц вкопали танки. В подвалах зданий, в окопных и дверных проемах каменных домов расставили противотанковые орудия. Крюково защищали основные силы их 35-й пехотной и 5-й танковой дивизий. Наступавшая на Крюково советская группировка войск, и составе которой действовали 8-я гвардейская стрелковая и 44-я кавалерийская дивизии, 17-я стрелковая и 1-я гвардейская танковая бригады, дважды пыталась атаковать немецкий укрепрайон в лоб. Обе атаки успеха не принесли. 7 декабря бои за крюковский оборонительный узел решили обходные маневры советских кавалеристом и танкистов с юго-востока и северо-востока. Опасаясь окружения, немцы поспешно бежали из Крюкова, оставив на улицах поселка много боевой техники, оружия и боеприпасов. 8 декабря все Крюково было очищено от противника. Это был первый серьезный успех в полосе 16-й армии.

Перешедшая в тот же день в контрнаступление группа Белобородова, состоявшая из 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 17-й танковой бригады, 36-й и 40-й отдельных стрелковых бригад и 42-го мотострелкового батальона, оказалась в аналогичной Крюкову боевой ситуации. Наткнувшись на мощные оборонительные позиции немцев в селении Рождествено и в поселке Снегири, стрелковые части группы в первый день увязли во фронтальных боях. Однако, правильно оценивая оперативную обстановку, понимая, что немецкие резервы поддержки исчерпаны, Белобородое не стал сокрушать укрепленные узлы, а направил ночью бывшие у него в резерве части в обход, оказался в тылу у немцев, перерезал Волоколамское шоссе между Снегирями и Высоковым. Почувствовав угрозу окружения, немцы стали отходить. 9 декабря без особо трудных боев были освобождены: станционный поселок Снегири, Рождествено и Жсвнсво, а потом и Высоково.

Прочным рубежом своей обороны на пути начавших наступать советских войск немцы считали реку Истру и Истринское водохранилище. И они начали готовить и укреплять этот рубеж. Но им не хватало времени. Для его выигрыша решено было защищать вспомогательную линию Алексино-Высоково-Манихино-Павловское. На этот боевой рубеж группировка Белобородова вышла уже 9 декабря. На следующий день подтянув артиллерию, сосредоточив силы на выгодных участках, после мощной работы артиллерии и авиации полки 9-й гвардейской стрелковой дивизии, воодушевленные начавшимися наступательными действиями, в скоротечных боях смяли скороспелую оборону немцев. На рассвете 11 декабря они вышли к Истре. Но один день – 12 декабря – немцы выиграли. И он стал роковым для города.

Отведя основные силы на западный берег, оккупанты принялись уничтожать в Истре и окрестностях все, что могло хоть как-то служить входившим сюда советским войскам. Методично дом за домом – они сожгли и разрушили весь город и прилежащие к нему с востока деревни Рычково, Дариу, Кашино, Макрушу, Полево. В Истре уцелели два частных дома: одни – возле монастыря, другой – у промкомбината. Уничтожены были все государственные и общественные здания, магазины, школы, детские учреждения, «Народный дом», мемориальный домик А.П. Чехова. Разрушены промышленные корпуса «воротничковой фабрики», мебельной, промкомбината, швейных артелей. Судьбе было угодно сохранить на многострадальной северной окраине, на территории больницы, два кирпичных здания (хирургическое отделение а инфекционное), а также на территории лесхоза – три деревянных дома.

Монастырь доставил немцам немало хлопот, когда их дивизии наступали. Захватив Истру, командование дивизии СС «Рейх» создало внутри монастыря склад боеприпасов. Тут была своя тактика. Немцы понимали, что Новый Иерусалим – самое безопасное место. Советские бомбардировщики, ставшие в декабре проявлять повышенную активность, конечно, никогда не решатся бомбить свою историческую святыню. Но, вынужденные эвакуировать Истру, эсэсовцы не успевали вывезти накопленные за монастырскими стенами боезапасы. И решено было – взорвать. Заодно ликвидировался и возможный будущий опорный пункт нацеливавшихся сюда советских частей. 10 декабря саперы дивизии СС «Рейх» подорвали храм, колокольню и угловые башни крепостной степы, сожгли, взорвали и заминировали остатки внутренних построек.

Сохранилась восточная часть здания собора (церковь Константина и Елены). Богу было угодно, чтобы уцелел и придел с: церковью Усекновения главы Иоанна Предтечи с надгробием Патриарха Пикона.

Не очень беспокоила немецкое командование и судьба жителей уничтожаемого города. А следует сказать, что декабрь в тот год выдался очень морозным, температура воздуха не поднималась выше минус двадцати. Что готовили немцы уцелевшим бедолагам истринцам не ясно до сих пор. Их согнали па центральную площадь. Сформировали две колонны. В обеих были женщины, старики, дети.

Одну под конвоем автоматчиков направили по Волоколамскому шоссе – на запад. Вместе с отходящими немецкими частями эти нетринцы дошли до Холщевиков. Автоматчики их сопровождали, подгоняя отстающих и не давая сходить на обочину. Л потом над шоссе появились краснозвездные самолеты с самыми серьезными намерениями. Порядки смешались, колонна рассеялась по окружающим лесам. И никто уже ее не собирал.

Участь тех, кто оказался и другой колонне, была труднее. Их погнали в сторону фронта, к Москве. Они прошли через Кашино или, вернее, через то, что осталось от Кашина: закопченные печные грубы да горелки на фундаментах долгов. Вышли к церкви в Дарне. Вечерело. Здесь остановка. Всех загнали за ограду. Из ограды выходить не разрешали. Зачем немцам нужны были яти люди? К ночи охрана «тала приносить солому, привезли канистры с горючим. То ли хотели сжечь, то ли организовать костры для обогрева. Однако ночь перевернула все.

Из ближнего леса неожиданно выскочила группа советских разведчиков. Завязалась перестрелка. Немецкая охрана разбежалась. Истринцы были освобождены.

С утра 1I декабря полки 9-и гвардейской стрелковой дивизии Белобородова вышли к пепелищу Истры. Немцы оставили в разрушенном городе отряды прикрытия, с которыми и начались бои. Первыми на территорию города вошли батальоны майора И.Н. Романова и лейтенанта Ш.Х. Юсупова. Наиболее сильные бон разгорелись на северо-восточной окраине. Там, используя остатки кирпичных складов промкомбината, немцы создали опорный пункт. Врыли в землю два танка. Поддерживали их еще два танка, на ходу. Несколько часов гремел бой за эти склады. Пришлось подтянуть артиллерию 159-го артполка. Спешно создали штурмовую группу во главе с политруком 7-й стрелковой роты В.П. Бардюковым. Мощный огонь артиллерии и фланговый удар штурмовой группы обеспечили успех. В конце концов немецкие защитники этого опорного пункта были уничтожены, за реку из них никто не ушел. Этот объект был последним из узлов сопротивления немцев в Истре…

Батальон Романова двигался но улице «15 лет комсомола» и по переулку Чехова. Другой батальон 258-го стрелкового полка продвигался но Почтовому переулку и по Советской улице. От Высокова но Волоколамскому шоссе шли батальоны 40-го стрелкового полка. Из них 2-й батальон Юсупова вступил в Истру через (сложенные деревни Полово и Макрущу. Общее направление всех подразделений – монастырь. В передовых цепях наступающих вместе со стрелками размещались и саперы. Немцы, отходя, густо начинили истринскую землю минами.

Южную часть города и железнодорожную станцию освобождали подразделения 131-го стрелкового пешка, действовавшего совместно с 36-Й отдельной курсантской стрелковой бригадой, занявшей деревню Трусово. Это селение, расположенное между реками Истрой и Песочной, оказалось единственным уцелевшим близ Истры. А в самом городе улицы и переулки были понятиями условными. Кругом торчали лишь печи с трубами. Па площади Революции зияли пустыми оконными проемами развалины взорванных двухэтажных домов. А немцы и после ухода не оставляли вниманием покинутый город. Из-за реки они постоянно вели по развалинам интенсивный артиллерийский огонь….

Первыми у стен монастыря оказались стрелковые роты старшего лейтенанта Корчагина и лейтенанта Позолотина. Вскоре туда переместился и командный пункт 9-й гвардейской стрелковой дивизии во главе с Белобородовым. Хорошо бы на плечах отходящего противника с ходу форсировать скованную льдом Истру!.. Не получилось. Немцы основательно готовились к обороне на западном берегу. Они были уверены, что на Истре обязательно остановят наступающие советские части. Готовясь задержаться здесь надолго, немецкое командование решило даже не жечь истринские деревни на западном берегу. Так осталась не уничтоженной часть домов в деревнях Сычевки и Никулино, полностью уцелело Лучинское. Остался не сожженным Рабочий поселок при станции Новоиерусалимская. Сохранилась старинная усадьба Покровское-Рубцово и примыкающие к ней деревни Ябедино и Слабошеино, а также дачный поселок «НИЛ».

Чтобы усилить свои оборонительные позиции и дать время для перегруппировки сил, немцы еще раз взорвали дамбу Истринского водохранилища. Во второй половине дня 11 декабря, когда отдельные смельчаки из батальона Романова завязали бой на западном берегу, по реке прошел водяной вал высотой до 4 метров. Поднявшийся уровень воды расширил Истру до 60-100 метров, превратив небольшую реку в серьезную водную преграду. Форсирование с ходу крупным воинским частям стало невозможным. Немцы добились своего – они получили передышку на два-три дня.

Подразделения 9-й гвардейской стрелковой дивизии и наступавшие с пей рядом ополченцы полковника П.И. Чернышева принялись готовить. средства для переправы. Потопы отсутствовали. Сильное течение не позволяло строить переходные мосты па опорах. Решено было делать наплавные переправы из плотов. В дело пошли уцелевшие! деревянные заборы, несгоревшие саран, деревья, хворост. Из них в укрытиях вязали телефонными проводами секции. Потом перетаскивали их к реке. Тянуть приходилось до 500 метров. И вес это под огнем неприятеля, укрепившегося на западном берегу, па горе фавор и в деревне Никулино. Для подавления очень мешавших немецких огневых средств к местам намечавшейся переправы подтянули мощные установки артиллерии. Наносили свои удары наши реактивные минометы – «катюши».

Три дня (11, 12 и 13 декабря) не смолкала над разлившейся Истрой артиллерийская канонада. В ночь на 13-е вода в реке начала спадать. Приступили к форсированию. 258-й стрелковый полк переправлялся на монастырем, возле взорванного никулинского моста. 131-й стрелковый полк начал переправу по другую сторону железной дороги. 18-я стрелковая дивизия ополченцев форсировала реку 14-го декабря выше по течению, напротив селения Андреевское.

Переправа везде происходила под артиллерийским, минометным и пулеметным огнем немцев. Не раз попадания снарядов разрушали хлипкие связки плотов, а сильное еще течение сносило вниз разрушенные останки. Тогда саперы лезли в ледяную воду, скрепляли плоты заранее заготовленными секциями, настилали бревна, связывали их. А перешедшие на западный берег подразделения с ходу атаковывали немецкие траншеи. Их поддерживали огнем с восточного берега подтянутые сюда артиллерийские дивизионы и танки. Производили залпы в глубину немецкой обороны батареи «катюш»…

Большую помощь в преодолении истринского рубежа немцев оказали действия на флангах, с юга и с севера, мощных советских танковых групп. Понимая, что форсирование разлившейся Петры для 9-й гвардейской и 18-й стрелковой дивизии будет делом нелегким, К.К. Рокоссовский перегруппировал участвовавшие в боях танковые бригады и создал из них две подвижные танковые группы под командованием: южной – генерал-майора М.Е. Катукова и северной – генерал-майора Ф.Т. Ремизова. В состав группы Катукова вошли: 1-я гвардейская танковая бригада, 17-я танковая бригада, 89-й отдельный танковый батальон и 40-я отдельная стрелковая бригада. Эти войска переправились через реку Истру в ее низовье, у Павлове ной Слободы и начали развивать наступление в направлении Петровское-Давыдовекое-Буньково-Ябедино. Предстояло пройти 40 километров снежной целины, густо начиненной немецкими минами. Разминирование занимало много времени, замедляя продвижение танков. А быстрота в этой операции была главным фактором…

Утром 13 декабря передовой отряд 1-й танковой бригады подошел к селению Лукино. Дальнейшему наступлению мешала сильно заминированная дорога. В некоторых местах мины стояли в два яруса, применялись всевозможные взрывные ловушки. Танкисты отказались от дороги и стали обходить Лукино справа и слева. Немецкий гарнизон, опасаясь окружения, спешно покинул населенный пункт.

Действуя и далее подобным образом, Катуков к вечеру 13 декабря вышел на Волоколамское шоссе в нескольких километрах западнее Новоиерусалимской.

Успешно действовала и подвижная группа Ремизова, обошедшая Истринское водохранилище с севера.

Фланговые выходы подвижных танковых групп в тылу немцев решили судьбу их Истринского рубежа. Немецкое командование вынуждено было отдать приказ об отходе на Волоколамск. Отступление очень скоро превратилось в бегство. К этому следует добавить, что в декабре под Москвой советская авиация завоевала господство в воздухе. Штурмовики ИЛ-2 стали грозой для отходящих немецких танковых и моторизованных частей. Волоколамское шоссе и другие дороги от Истры на запад оказались буквально забитыми разгромленной и брошенной немецкой техникой…

В освобождении северной части Истринского района, кроме 18-й ополченской стрелковой девизии, принимали участие введенные из резерва 71-я бригада моряков-добровольцев Тихоокеанского флота (она освобождала селение Карцево) и 365-я стрелковая дивизия под командованием полковника Д.Ф.Алексеева.

Включенная в боевые дела после успешной наступательной операции под Крюковым, 365-я стрелковая дивизия к исходу дня 12 декабря вышла к Истринскому водохранилищу. Перед ее полками была поставлена задача овладеть сильно укрепленным западным берегом. В ночь на 13 декабря части дивизии перебрались туда по льду п захватили деревни Армягово и Новоселово. Но утром контратака немцев заставила их вернуться на восточный берег. 16 декабря штурмовые отряды дивизии опять перебрались по льду на западный берег, просочились в тылы немецких частей и вновь овладели Армяговым и Новоселовым. Но теперь немцы уже были не те: над ними нависало окружение. Сопротивлялись они вяло. Воспользовавшись замешательством противника, вся 365-я стрелковая дивизия форсировала водохранилище и вытеснила немцев из селений Дьяково, Лечищево, Алехново…

А на южной стороне Истринского района 15 декабря части 9-й гвардейской стрелковой дивизии и 36-й отдельной курсантской стрелковой бригады быстро двигались на запад, почти не встречая сопротивления’.

17 декабря Истринский район был полностью освобожден от захватчиков. 13 .пот день полки 9-й гвардейской стрелковой дивизии снова оказались на Озерне, па том речном рубеже, с которого начали в ноябре свою оборонительную эпопею.

Противодействовавшая все это время моторизованная дивизия «Рейх» панически отступала. Но сути, она была разгромлена. 19 декабря 9-я гвардейская вышла к реке Рузе. И 19 декабря у деревни Палашкино (в 12 километрах от города Рузы) погиб еще один генерал – защитник Истры, командир 3-го кавалерийского корпуса, ставшего 27-го ноября 2-м гвардейским кавалерийским корпусом, генерал-майор Лев Михайлович Доватор…

Двадцать два дня хозяйничали немцы на территории Истринского района. За это время они принесли много горя и страданий населению. Убийства, жестокие издевательства, прямой грабеж, насилие – все это в полной мере пришлось испытать истринцам от оккупантов.

Вот горькие свидетельства рядовых потерпевших, записанные, как говорится, по горячим следам.

Жительница деревни Трухоловки, расположенной но Волоколамскому шоссе между Снегирями и Высоковым, Варвара Семеновна Матвеева рассказала: «Пятнадцать суток во время боев я просидела в подвале. Захватчики брали у меня лома все, что хотели. Корову зарезали и съели, мебель пожгли в своих блиндажах, одежду растащили, дом разрушили…»

Сосед по улице, Борис Тришин (15 лет) сообщил: «Отца моего убили за то, что он не хотел отдавать им свой полушубок. Мать куда-то увезли. Дом сожгли. Один немец сорвал с меня пальто, шапку, стащил валенки…»

А вот – сухая статистика цифр. За время пребывания в районе немецкие солдаты расстреляли и замучили 477 мирных жителей, 255 человек изувечили и ранили. 3110 человек остались без крова и имущества. Сожжено и разрушено 2077 хозяйственных построек. От немецких рук сгорело 3252 жилых дома. Полностью оккупанты разорили в районе 72 колхоза, сожгли дотла 63 населенных пункта, 73 – частично. Только в городе Истре немцы уничтожили 1084 дома…

17 июля 1942 года дивизия передана в распоряжение Сталинградского фронта в состав 21-й армии. В сентябре находится в составе 4-й резервной армии Резерва Ставки ВГК. В октябре в составе Московского военного округа.

В ноябре 1942 года в составе 43-й армии Калининского фронта, с декабря в составе 5-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной армии. В марте в подчинение 4-й ударной армии, в апреле в подчинение 43-й армии.

В июне 1943 года дивизия вошла в состав 2-го гвардейского стрелкового корпуса в подчинение Калининского фронта, с августа вместе с корпусом в составе 39-й армии. В октябре дивизия вернулась в состав 5-го гвардейского стрелкового корпуса 39-й армии.

С ноября 1943 года в составе 1-го Прибалтийского фронта, с февраля по март 1944 года дивизия во фронтовом подчинение.

С апреля 1944 года в составе 2-го гвардейского стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии, в которой дивизия воевала до конца войны.

С 23 июня по 29 августа 1944 года дивизия участвовала в Белорусской стратегической операции.

Дивизия принимала участие в освобождение Латвийской ССР. Дивизия наступала в направлении на Даугавпилс, преследуя отходящего противника, дивизия с войсками 6-й гвардейской армии к 1 августа вышла в район 65 км северо-западнее Даугавпилса.

В августе 1944 года участвовала в боях на реке Мемель, в конце августа дивизия переброшена в район юго-западнее Елгавы, заняла позиции на подступах к городу на линии Добеле — Жагаре, готовясь к оборонительным боям.

В начале октября 1944 года принимала участие в Мемельской наступательной операции, из района северо-западнее Шяуляя на либавском направлении.

В течение последующих семи месяцев вела упорные бои с прижатой к морю и отрезанной на Курляндском полуострове группировкой немецко-фашистских войск, участке фронта к востоку от Либавы между р. Вента и районом Приекуле.

В апреле 1945 года в составе Ленинградского фронта готовилась к решающему наступлению с целью окончательного разгрома курляндской группировки противника.

С 9 мая 1945 года дивизия проводила прием частей противника, их вооружения, боевой техники и имущества в районе Айзпуте.

Дивизией командовали:

- Червинский, Анатолий Николаевич (_.05.1939 — _.03.1940), полковник

- до 4 марта 1941 — комбриг, с 4 июня 1940 генерал-майор Зайцев, Владимир Александрович

- Киндюхин, Василий Аркадьевич (04.03.1941 — 11.07.1941), полковник

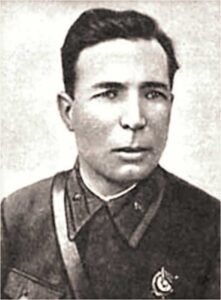

- Белобородов, Афанасий Павлантьевич (12.07.1941 — 14.10.1942), гвардии генерал-майор

- Простяков, Игнатий Васильевич (15.10.1942 — 30.01.1944), гвардии генерал-майор

- Гудзь, Порфирий Мартынович (31.01.1944 — 06.06.1944), гвардии полковник

- Бабахин, Николай Иванович (07.06.1944 — 29.06.1944), гвардии генерал-майор (погиб 29.06.1944, подорвался на мине, похоронен в г. Полоцк, 1963 г.)

- Вербов, Яков Яковлевич (30.06.1944 — 21.07.1944), гвардии полковник

- Савчук, Валерий Иванович (22.07.1944 — 01.11.1944), гвардии полковник

- Куропатенко, Дмитрий Семёнович (02.11.1944 — 20.12.1944), гвардии генерал-майор

- Кривомлин, Фёдор Григорьевич (21.12.1944 — 27.01.1945), гвардии подполковник

- Момышулы, Бауыржан (28.01.1945 — 09.05.1945), гвардии полковник

Отрывок из статьи https://warspot.ru/20687-matildy-i-valentayny-na-ves-zolota

Первая капля на гребне волны

146-я отдельная танковая бригада (отбр) подполковника И.И. Сергеева была среди первых соединений и частей, получивших импортные танки. В связи с тревожной обстановкой под Москвой бригада формировалась в спешке. 20 ноября, примерно через месяц после начала формирования, её 137-й и 139-й отдельные танковые батальоны (отб) получили свою матчасть: по 21 «Валентайну» и 10 Т-60. 138-й отб матчасть вовремя не получил и поэтому остался в Москве. Уже в 04:00 20 ноября бригада получила приказ выступить к Истре и войти в подчинение штаба Западного фронта. К утру 21 ноября батальоны уже находились восточнее Истры к северу и югу от Волоколамского шоссе. Весь день бригада искала расположение 18-й и 78-й стрелковых дивизий (сд), которые танкистам предстояло поддерживать, и нашла их только к 22:00.

Оказалось, что положение на фронте тяжёлое, и 78-я сд сражается в полуокружении. Рота «Валентайнов» (в советских документах танки именовались «Валентина») 137-го отб помогла пехоте выйти из кольца. На следующий день пришлось отбивать немецкие атаки у Коммуны и Петровское. 23 ноября командующий фронтом дал приказ установить танки в три противотанковых района (у населённых пунктов Коммуны, Бараки и Петровское), однако, как это часто бывало в 1941 году, командир 108-й сд выдернул три танка из засад у Петровского для того, чтобы атаковать немцев в районе деревни Лукино.

Атаку организовали плохо, и пехота за танками не пошла. Машины вернулись в Петровское, но командир снова послал их в бой без поддержки, из-за чего один танк был потерян, а второй повреждён. Британские танки показывали себя хорошо, когда их применяли массово, особенно из засад, но общевойсковые командиры продолжали дробить бригаду на части. 22 ноября 139-й отб целиком изъяли из бригады и отправили в личное распоряжение командующего 16-й армией генерал-лейтенанта К.К. Рокоссовского. Взамен бригада 8 декабря получила 55-й отб с отечественными Т-34 и Т-60, а также «довольно потрёпанной матчастью и, не в пример другим частям, разболтанным личным составом».

Документы 146-й отбр сохранили положительную оценку действий «Валентайнов» в условиях суровой зимы — жалоб на импортную матчасть не было. Командир бригады докладывал, что Т-34 и «Валентайны» могут преодолеть снежный покров глубиной до 1 метра, а вот Т-60 в такой ситуации становились небоеспособными. «Валентайны» легко управлялись и двигались бесшумно, экономно расходовали горючее. Двигатель британского танка легко заводился, орудие работало безотказно, а броня надёжно защищала от немецких снарядов, хотя слабые места, несомненно, были. Среди недостатков машины указывали низкую скорость, слабый мотор, малый запас хода, небольшой боекомплект без осколочно-фугасных снарядов, а также ненадёжный пулемёт.

Вскоре и 138-й отб получил свою матчасть: 15 «Матильд», шесть «Валентайнов» и 10 Т-60. 26 ноября 1941 года его придали 7-й гв.сд. Дивизия в тот момент прибыла на новые позиции, и 138-й отб вместе со 159-м стрелковым полком (сп) и 219-м гаубичным артиллерийским полком (гап) сосредоточился северо-западнее Зеленограда на рубеже Бухарово, Ложки, Гончары, Жуково. Воевать пополнению пришлось почти сразу. В тот же день немцы несколько раз атаковали позиции 159-го сп пехотой и танками, но их атаки были успешно отбиты. На следующий день 159-й сп с приданными танками вёл бой за Есипово, отражая немецкие контратаки и неся большие потери — за 27–29 ноября полк лишился 202 человек убитыми и 355 ранеными. К сожалению, оценку иностранных танков ни 159-й сп, ни 7-я гв.сд не зафиксировали.

«Иномарки» также воевали в 131-м и 136-м отб. На 5 декабря у 131-го отб было пять КВ и 18 «Валентайнов». 18 декабря батальон придали 112-й танковой дивизии (тд), но к тому времени в строю оставались лишь один КВ и восемь «танков английских». Дивизия в то время действовала у города Дубна Тульской области. Увы, упоминаний о каких-то особенностях эксплуатации «Валентайнов» в документах дивизии автор не встречал.

136-й отб был довольно разношёрстным: в нём изначально числились 10 Т-34, 10 Т-60, девять «Валентайнов» и три «Матильды». 4 декабря батальон вошёл в состав 5-й отбр, которая в то время дислоцировалась в районе Таширово северо-западнее Наро-Фоминска. К тому времени из «иномарок» в строю оставались лишь три «Матильды». 5-я тбр тоже оказалась неоднородной: с учётом пополнений в бригаде имелось шесть КВ, 15 Т-34, три БТ-7, два Т-60, один Т-40 и вышеупомянутые британские танки.

В ночь на 7 декабря 5-я тбр получила приказ уничтожить прорвавшегося противника на участке 222-й сд, после чего вернулась на свои позиции. Особой активности на этом участке фронта не наблюдалось. Тем не менее, 136-й отб терял машины из-за технических неисправностей. Сочетание неопытных экипажей и далеко не самых надёжных танков грандиозных успехов не сулило, и первая «Матильда» попала на СПАМ 11 декабря, остальные оказались там четырьмя днями позже. Интересно, что в списках боеспособных танков тут и там мелькает лишь один «Валентайн». Вероятно, более лёгкие машины в руках советских танкистов надёжностью тоже не отличались.

Среди танковых батальонов Западного фронта произошла рокировка. Для поддержки грядущего контрнаступления 136-й отб перевели в подчинение 329-й сд 5-й армии, атакующей севернее. В докладе об использовании танков в ноябре-декабре 1941 года «Матильды» не упоминаются вообще, — видимо, упомянутые три танка так и остались на СПАМе, — однако действия «Валентайнов» в составе 136-го отб описаны. Судя по докладу, отставших при езде по глубокому снегу танков этого типа не было, проходимость «Валентайнов» хвалили. По словам автора доклада, Т-34, КВ, и «МК-3 английский» могли преодолевать снежный покров глубиной до 80 см, в то время как для других танков (Т-30, Т-40, Т-60) пределом стали 30–40 см. При морозе у 2-фунтового орудия «англичан» наблюдался недокат при первых 5–6 выстрелах, а из-за неправильной сборки 7% снарядов давали осечки. Зимой «Валентайн» жёг 30–35 кг горючего в день для прогрева — больше, чем Т-30 и Т-40 (20–25 кг), но меньше, чем Т-60 (35–40 кг).

Надёжность британских танков всё-таки оставляла желать лучшего. К началу 1942 года 136-й отб, к тому времени включённый в состав 20-й отбр, имел лишь два «Валентайна» и один Т-60. 7 января один из «Валентайнов» потеряли из-за технической неисправности, а 20 января бросили и второй. В документах 20-й отбр сохранилась дополнительная характеристика зимней эксплуатации импортных машин, согласно которой «Валентайны» и «Матильды», как и отечественные Т-26, могли ходить по снегу 60–80 см глубиной лишь по следу, проложенному Т-34. Малые танки в таких условиях воевать не могли совсем.

К концу года были также сформированы 170-й и 171-й отб. В 171-м отб числилось 12 «Матильд» (шесть с радиостанцией), девять «Валентайнов» (все с радиостанцией) и 10 Т-60. Машины разбивались по типам: 1-я рота имела «Матильды», 2-я — «Валентайны», 3-я — Т-60. При этом экипажи «Матильд» имели лишь 10-дневную подготовку, а экипажи «Валентайнов» обучены не были вовсе. 20 декабря 1941 года 170-й и 171-й отб включили в состав Северо-Западного фронта, где они поддерживали пехоту 4-й ударной армии. Ещё до начала боевых действий 170-й отб отчитывался о наличии в строю семи «Матильд», девяти «Валентайнов» и 10 Т-60 — видимо, несколько танков вывели из строя неопытные механики-водители.

12 декабря была сформирована 23-я отбр, для укомплектования которой 14 декабря прибыл 132-й отб с «двумя ротами английских танков и ротой Т-60». Уже 15 декабря бригада пошла в бой, поддерживая 133-ю сд 49-й армии в районе Серпухова. Здесь Т-60 проявили, возможно, единственное превосходство над британскими машинами: 6-тонный малый танк мог пройти по льду там, где 16-тонные «Валентайны» и 25-тонные «Матильды» могли утонуть. Несмотря на раздёргивание рот общевойсковыми командирами на отдельные машины, бригада воевала успешно.

Командиру бригады полковнику Е.Е. Белову английские машины понравились, и о боевых действиях конца декабря 1941 года он писал в докладе от 2 января 1942 года начальнику автобронетанковых войск 49-й армии: «Английский танк как по огню, а также по манёвренности — ХОРОШИЙ ТАНК, но имеет недостаток, т.е. большое скольжение гусениц даже на малых подъёмах». По мнению комбрига, несмотря на короткий срок обучения, экипажи хорошо справлялись с управлением танками.

По словам Белова, по колее, проложенной гужевым транспортом, «Валентайн», «Матильда» и Т-60 шли хорошо. При снежном покрове глубиной 40–45 см вне дорог «Матильда» шла на 3-й передаче, а «Валентайн» — на 1-й и 2-й передачах, что соответствовало скорости 5–6 км/час. Т-60 без посторонней помощи по такой местности уже пройти не мог. Белов советовал пускать танки лесом, так как там глубина сугробов не превышала 25–30 см. Из-за отсутствия шпор на траках «Валентайн» и «Матильда» с трудом могли ходить по обледенелым склонам крутизной 20–25°, но Т-60 с такими подъёмами не справлялся совсем — пределом для этих танков были склоны крутизной в 15–20°. При крутизне склона 30–35° Т-60 могли спускаться по нему зигзагами.

В отличие от подвижности машин, вооружение высоких оценок не удостоилось. Пушки работали безотказно, но отсутствие осколочно-фугасных снарядов не позволяло эффективно бороться с артиллерией и пехотой противника, а пулемёты постоянно клинило из-за перекоса лент.

На прогрев «Матильды» требовалось 100–120 литров горючего в сутки, «Валентайна» — 80–90 литров, а Т-60 — 70–80 литров. Британские танки использовали отечественное дизельное топливо и масло МЗС. Белов отмечал, что частый прогрев машин уменьшал драгоценный ресурс двигателей, и если с Т-60 ещё можно было что-то поделать, то отсутствие даже руководства по ремонту зарубежных машин существенно усложняло их эксплуатацию.

Воспоминания воинов 78-й стрелковой дивизии

Генерал армии А. П. Белобородов «На истринском направлении»

«Неимоверно трудная была обстановка. Враг, не считаясь с потерями, озверелый, ослепленный первыми успехами, рвался к столице. Операцию по захвату Москвы гитлеровцы назвали «Тайфун». Они рассчитывали, подобно всесокрушающему урагану, безостановочно прорваться к советской столице. Около половины всех сил и боевой техники, имевшихся на советско-германском фронте, гитлеровцы стянули на подступы к Москве. Здесь действовало до 77,5 дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизованных и около тысячи самолетов.

Наша 78-я стрелковая дивизия прямо с учений по тревоге была отправлена на станцию погрузки. Здесь представитель штаба 35-й армии вручил нам директиву Ставки о включении дивизии [140] в состав действующей армий. Вспоминаю, какой патриотический подъем вызвало у воинов сообщение о том, что мы едем защищать родную столицу. Состоялись митинги. Воины давали клятву сражаться с врагом до полной победы. В течение 15 — 17 октября части дивизии погрузились в эшелоны и отправились к месту назначения. Дивизия в целом представляла собой серьезную боевую силу. В ее состав входили 40-й, 131-й, 258-й стрелковые полки, 159-й легкий пушечный и 210-й гаубичный артиллерийские полки, специальные части и подразделения. В дивизии было более 14 000 солдат и офицеров, 23 легких танка, несколько бронемашин, около 120 орудий полковой и дивизионной артиллерии и минометов, более 400 автомашин и 3400 лошадей.

Хотя мы и не имели положенного по штату комплекта зенитной и противотанковой артиллерии, но не сомневались в том, что дивизия подготовлена к участию в боевых действиях, так как еще до прибытия на фронт прошла длительную и серьезную школу боевой выучки. Тактические занятия днем и ночью, в жару и холод приучили личный состав к трудностям, закалили волю бойцов, выработали выносливость. Инспекторская проверка дивизионных учений показала, что наша работа не пропала даром. Все части и подразделения действовали хорошо, штаб отлично справился со своими обязанностями, а личный состав умело владел оружием и тактически грамотно применял его. Проведенные в конце учений ротные боевые стрельбы показали отличные результаты. Артиллерия тоже стреляла хорошо. Руководитель учений командующий 35-й армией генерал-майор В.А. Зайцев выразил полное удовлетворение подготовкой дивизии, особенно подчеркнув положительную роль штаба. Это было действительно так. Во главе штаба стоял грамотный, имевший большой опыт штабной работы полковник И.Ф. Федюнькин, его заместителем был подполковник А.И. Витевский. Артиллерией дивизии руководил майор Н.Д. Погорелов. Начальником политотдела был батальонный комиссар М.М. Вавилов, имевший богатый опыт партийно-политической работы в войсках. Как показали дальнейшие события, это был хорошо подготовленный, знающий свое дело командный состав.