71-я отдельная стрелковая бригада

Бригада формировалась на основании Приказа НКО СССР № 00110 от 18 октября 1941 года во исполнение Постановления Государственного Комитета Обороны № 810 сс от 18 октября 1941 года с 22 октября по 22 ноября 1941 года в селе Мошково Новосибирской области (Сибирский военный округ) из моряков Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской военной флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа (в том числе бывших балтийцев и черноморцев, уже участвовавших в боях) и личного состава ВМУЗ, а также призванных из запаса сибиряков, как 71 отдельная стрелковая бригада. Цементирующее ядро бригады составляли 500 коммунистов, направленных туда Новосибирским обкомом партии и политуправлением Тихоокеанского флота. 27 ноября 1941 года бригада прибыла на станцию Загорск в район Дмитров—Яхрома и вошла в состав 1 ударной армии.

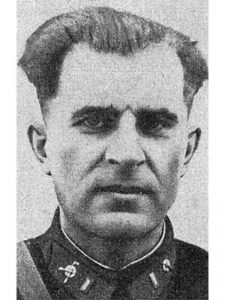

Командиром бригады был назначен полковник Безверхов Яков Петрович, военкомом — полковой комиссар Бобров Евгений Васильевич, начальником штаба — майор Рябцев Иван Кузьмич.

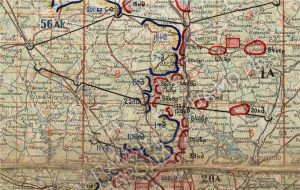

28 ноября 1941 года приказом штаба 1 ударной армии 71 отдельная стрелковая бригада на рубеже сел Митькино – Борисово Дмитровского района была введена во второй эшелон армии и, продвинувшись в леса восточнее села Перемилово (ныне микрорайон города Яхромы).

29 – 30 ноября дислоцировалась в тылу 50 отдельной стрелковой бригады, ведущей бой за город Яхрому. Артиллерия бригады поддерживала огнем войска, ведущие бои за город.

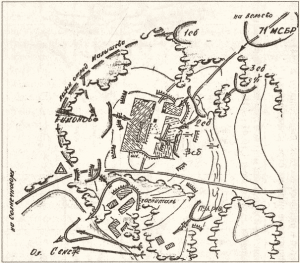

Командование 1 ударной армии поставило бригаде задачу: в ночь на 3 декабря атаковать села Ольгово, Языково и прилегающие пункты в Дмитровском районе, овладеть ими и выйти в тыл войскам врага, находящимся в Яхроме, сковать как можно больше неприятельских сил и оказать помощь оперативной группе генерала Ф. Д. Захарова при выходе из окружения. Выполняя приказ командования, бригада, совершив в метель тяжелый ночной марш по лесному бездорожью по маршруту Иванцево — Ильинское — Пуриха — Ивановское — Ассаурово — Хорьяково — Гришино — Колония НКВД [дополнительно] — Сазанки [Сазонки] — Подосинки Дмитровского района, к утру 1 декабря 1941 года сосредоточилась на восточном берегу канала Москва-Волга в районе Гришино — Колония НКВД — Мелихово и приступила к постройке переправы через канал в районе деревни Морозки Дмитровского района.

2 декабря с рассвета до темноты подразделения бригады под бомбежкой авиации противника переправлялись на западный берег канала. У деревни Григорково Дмитровского района боевое охранение 1 отдельного стрелкового батальона капитана Тулупова Николая Лаврентьевича столкнулось с передовыми частями мотопехоты и легких танков гитлеровцев. В результате боевого столкновения противник отошел, а бригада понесла первые потери: 2 моряка были убиты и 9 ранены. Бригада заняла села Григорково и Дьяково Дмитровского района. В селе Дьяково был размещён её командный пункт и лазарет.

После ночной разведки обороны немцев на рубеже сел Языково — Сокольниково Дмитровского района, с утра 3 декабря 1941 года 71 отдельная стрелковая бригада силами 1 и 2 отдельных стрелковых батальонов завязала бои за укрепленное противником село Языково. — подробнее…

Приказом Народного Комиссара Обороны СССР № 0512 от 27 декабря 1941 года бригада была переименована в 71 отдельную морскую стрелковую бригаду.

5 января 1942 года приказом народного комиссара обороны 71 бригада первой из морских стрелковых частей была преобразована во 2-ю гвардейскую отдельную стрелковую бригаду. [http://kainsksib.ru/123/?showtopic=3168&mode=threaded]

24.04.1942 года согласно Директиве ГШКА N орг/2/783669 от 16.04.1942 года 2 отдельная гвардейская стрелковая Краснознаменная бригада была переформирована в 25 гвардейскую стрелковую Краснознаменную дивизию.

Состав:

- 3 отдельных стрелковых батальона (по 715 человек)

- отдельный артиллерийский дивизион полковых пушек (восемь 76-мм орудий)

- отдельный противотанковый артиллерийский дивизион (12 пушек калибра 57 мм)

- отдельный миномётный дивизион (8 минометов калибра 120 мм)

- отдельный миномётный батальон (16 минометов калибра 82 мм)

- отдельная рота автоматчиков

- отдельная разведывательная рота

- отдельная рота противотанковых ружей

- отдельный взвод ПВО

- отдельный батальон связи

- отдельная сапёрная рота

- отдельная автомобильная рота

- отдельная медико-санитарная рота

Всего в составе бригады были 4334 человека, 149 ручных и станковых пулеметов, 612 автоматов ППШ, 48 противотанковых ружей, 178 автомашин и 818 лошадей. — подробнее…

71-я отдельная (морская) стрелковая бригада

и 20 отдельный лыжный батальон.

О легендарной 71 отдельной стрелковой бригаде и её подвигах написано немало статей и книг. «Бои 71 морской стрелковой бригады, которые она вела за Языково, Борносово, Тимоново и на реке Лама», — отмечалось в отчёте штаба 1-й Ударной армии, — «были самыми ожесточёнными и самыми успешными из всех боёв, какие вели части армии в битве за Москву». С начала Великой Отечественной войны 71 ОСБР первая из морских стрелковых бригад за проявленную воинскую доблесть получила звание гвардейской в 1942 году.

Для укомплектования бригад командирами отделений, помкомвзводов и старшинами военно-морские учебные заведения и флоты выделили часть своих младших командиров, а также курсантов училищ 2-х и 3-х курсов.

Такая мера с привлечением специалистов ВМФ на сухопутный фронт и использованием их в качестве пехоты была вынужденной и объяснялась критической обстановкой на фронте. В иной ситуации она считалась бы преступной.

Формирование морских стрелковых бригад совершалось в спешке, в условиях острой нехватки сухопутных командиров.

Однако при этом, большая доля моряков направлялась в подразделения, требующие наиболее высоких моральных, физических и боевых качеств: артиллерийские и минометные подразделения, разведывательные роты и роты противотанковых ружей, автоматчиков, пулемётные расчёты. Характерны слова краснофлотца М.Т. Бгажбы, зачисленного в одну из названных морских стрелковых бригад:

«Сразу же скажу, что ничем от остальных бойцов я не отличился. Каких-либо отличных подвигов не совершил… Мы шли в бой за нашу Родину все вместе, не помню ни одного товарища, который бы говорил и мечтал о наградах и чинах. Все горели желанием освободить Подмосковье и затем всё остальное от, как говорили тогда, новоявленных «псов-рыцарей»… К сожалению, тогда, видимо по неопытности, никаких записей, в том числе о погибших, не делали. Никто, кстати, не считал, что он совершает подвиг, все как-то считали себя незначительными в свете происходящего».

71 ОСБР была полностью сформирована в конце ноября 1941 года в районе села Мошково Новосибирской области. Состояла из личного состава кораблей и береговых частей Тихоокеанского флота, Краснознамённой Амурской флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа, курсантов Тихоокеанского и Каспийского высших военно-морских училищ, призванных из запаса сибиряков. На первичные офицерские должности в бригаде были назначены 16 лейтенантов досрочного выпуска из Тихоокеанского высшего военно-морского училища. День Победы посчастливилось встретить только четырем из них, но все четверо имели ранения на сухопутном фронте.

Среди вновь сформированных морских бригад 71 ОСБР отличалась тем, что возглавил её ветеран Первой Мировой войны полковник Я.П. Безверхов, имевший богатый опыт боев на суше.

Вспоминает ветеран из приданной 71 бригаде танковой роты Н.Ф. Матузов, г. Новосибирск: «Нас везли по «зелёной улице». Даже на больших станциях остановки были очень короткими. На 3-и сутки ночью мы на одной из затемнённых станций спросили железнодорожника, что это за станция. В ответ услышали: «Москва». Нам стало ясно, что нас везут на оборону Москвы. После этого, раза три поезд останавливался на каких-то станциях, и везде нам говорили железнодорожники, что это опять Москва. Видимо нас ночью везли по окружной московской дороге. И вот утром, на рассвете… мы прибыли на станцию Дмитров. Вокзал был разрушен. Со стороны канала слышалась канонада. Нашу пехоту прямо с поезда выстроили и, как нам сказали, направили прямо в бой. В это время фашисты прорвались через канал».

Выгрузить на станции Дмитров удалось только три эшелона бригады, поскольку тогда же фашисты захватили Яхрому и отрезали транспортное сообщение с Дмитровым. Четвёртый эшелон бригады был направлен через станцию Загорск. Пунктом сосредоточения бригады стало село Вороново Дмитровского района. Здесь её личный состав пополнился москвичами и жителями Московской области.

Тогда же бригаде был придан 20 отдельный лыжный батальон [дополнительно], сформированный на территории Горьковской области. Лыжные батальоны имели в своём составе определённый процент спортсменов, но у остальной, и, как правило, большей части бойцов лыжная, тактическая и огневая подготовка были слабыми. Лишь к середине декабря 1941 года лыжбаты, приданные стрелковым бригадам, стали их передовыми отрядами в наступлении, используя разрывы и промежутки в боевых порядках противника, проникая вглубь его обороны, нападая на транспортные колонны, тылы, узлы связи, сея панику.

20 лыжбат действовал совместно с 71 ОСБР на направлении Языково-Ольгово, а затем Ольгово-Фёдоровка.

После вооружения в Новосибирске 71 бригада к началу боёв имела: из положенных по штату 162 машин – 20 единиц, из положенных восьми 76-мм пушек — шесть, 85 % некомплект миномётов, почти 35 % некомплект станковых и ручных пулемётов, 10 % некомплект винтовок и карабинов. Приданный лыжный батальон по штату вообще не имел хозяйственных подразделений и транспорта.

Тем временем, 1, 6 и 7 танковые и 23 пехотная дивизии противника развили наступление в сторону шоссе Ольгово-Яхрома, заняли деревни Ольгово, Гончарово и Борносово. Гитлеровцы спешно создавали оборонительные укрепления и огневые точки в этих населённых пунктах. На совещании командования этих формирований вермахта делались предложения организовать концентрическую атаку на Дьяково, либо, после сожжения всех захваченных немецкой армией населённых пунктов, заминировать местность и отвести фронт назад. Под вечер 29 ноября 1941 года немецкая разведка впервые появилась в Языкове.

В это время 71 бригада совершала тяжёлый марш в метель по лесному бездорожью от Воронова до станции Морозки, а затем в течение целого дня переходила канал, отражая при этом атаки фашистской авиации на возведённую переправу. В районе деревни Григорково боевое охранение 1 стрелкового батальона бригады столкнулось с передовыми немецкими частями мотопехоты и лёгких танков. После боя противник отошёл, а бригада расположилась в селе Дьяково, где был размещён её командный пункт и лазарет.

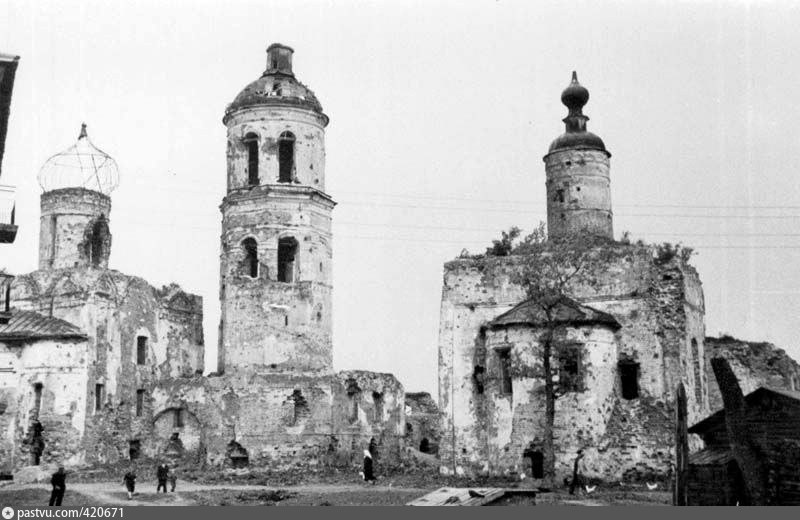

Вспоминает житель села Языково Эрнст Игоревич Зоммер: «Меня из Москвы, еще ребёнком, родные увезли от бомбёжек, а здесь — попали под немцев. Вражеские войска стояли уже в Ольгове и Гончарове, наши подошли к Дьякову. Немцы спешно стали бить по нашему селу из деревни Гончарово, ориентиром им служила наша церковь. Каждый второй дом в селе оказался разрушен, а село было большое. Соседнее Борносово уничтожили полностью. Как немецкая пехота появилась в Языкове, всех местных жителей стали выгонять из домов. Сопротивление было бесполезно. Большую часть жителей угнали в Гончарово, остальные наши прятались кто в школе, кто-где…»

Вспоминает жительница села Дьяково Червякова Анна Михайловна: «Мне тогда исполнилось 10 лет. Немцы были уже в Языкове, до нас им осталось всего около 1,5 км. Со стороны Языкова в лесу уже была слышна стрельба. На окраину Дьякова немцы отогнали большой грузовик с тканью, одеждой и прочим, что награбили в Языкове. На церкви сидел их снайпер в зелёном комбинезоне. Немецкие разведчики пошли в Парамоново. Потом со стороны Парамонова выкатился танк и стал пристреливаться к нашей деревне. Один снаряд попал в дом на нашей улице. Мы с матерью, нас детей было четверо, побежали в Григорково спасаться, а на пути нас встретил какой-то военный, спросил, куда мы. Мать ответила, что бежим от немца. Военный сказал: «Мать, возвращайся. Бежать не надо, сейчас немца назад погоним». Тогда и пришли моряки в наше село. Встретились они моему отцу в окрестностях Дьякова. Спросили, пришли ли в деревню немцы. Он ответил, что когда уходил, ещё не было. Моряки сказали ему, чтобы отец вёл их в деревню, а ему было нужно в другую сторону. «Не поведёшь – расстреляем», — пригрозили они. Отцу пришлось повиноваться, чтобы его не приняли за врага.

В военное время у них всё было строго. С местными особо не церемонились. Провизию в домах, как разместились, брали без спросу, занимали помещения, какие им были нужны. Все, как один, были статные. В соседнем доме они устроили свой штаб, а в нашем – лазарет. Как загрохотали бои в Языкове и Борносове, от которого остались одни уголья, мы не знали куда деваться от ужаса. В поле были вырыты окопы, мы постоянно бегали туда прятаться, практически жили там, боясь погибнуть в доме. Только отец бегал в дом за едой для нас. Помню, как нам было хорошо, когда солдаты с нами, детьми, делились сухарями из чёрного хлеба. У нас в семье потом от такого житья в окопах двое детей умерло».

Поскольку существовала высокая вероятность того, что в ближайшие дни враг предпримет попытки форсировать канал, перед 71 бригадой командованием Западным фронтом была поставлена задача: наступая в направлении Языково-Ольгово-Фёдоровка, перерезать пути сообщения противника на город Яхрома. Кроме того, бригада должна была содействовать выходу из окружения группы генерал-майора Захарова.

План уничтожения обосновавшихся в Языкове гитлеровцев состоял в окружении села силами пехоты и лыжного батальона и подавлении врага огнём артиллерии и лёгких танков.

На рассвете бригада выступила из Дьякова в языковский лес, роте же лыжников предстояло преодолеть многокилометровый марш-бросок в обход села, чтобы заблокировать фашистов в Языкове, перерезав им путь отступления к деревне Борносово.

После короткой артиллерийской подготовки бойцы 71 ОСБР атаковали село. Фашисты отвечали огнём миномётов и крупнокалиберных пулемётов из амбразур, окон и подвалов домов, прижав наших бойцов к земле. На юго-западной окраине села рота лыжников попала на минное поле. В глубоком снегу вязли наши лёгкие танки. Затем появились немецкие самолёты и с воем атаковали наступающую бригаду с воздуха.

Первым в Языково с северной стороны ворвался батальон тридцатилетнего капитана Аркадия Николаевича Голяко, который своей отчаянной храбростью вдохновлял бойцов бить врага, не позволяя ему опомниться. Следом к селу подошли артиллеристы, миномётчики и пулемётчики. На окраине села моряки завладели вражеской пушкой и боезапасом, развернули орудие и прямой наводкой открыли огонь по гитлеровцам.

Наступавшие с разных сторон подразделения бригады только вечером соединились в центре Языкова. Уцелевшие бойцы из лыжного батальона и танки также достигли села, но перерезать дорогу на Борносово им не удалось, поэтому на сей раз гитлеровцам удалось уйти. Как бы показывая под конец неудачного для них дня свой оскал за потерянное Языково, они начали метко обстреливать село из района колокольни церкви в Ольгове, но работа нашей артиллерии заставила немецкую батарею прекратить огонь.

Вспоминает Эрнст Игоревич Зоммер: «Наши подошли из Дьякова, выбили немцев отсюда быстро, примерно за 24 часа, а не за несколько дней, как об этом, бывает, пишется. И село на самом деле перешло из рук в руки только один раз. Но наших погибших было огромное количество, немцев – меньше».

«Когда мы вошли в село», — писал в своих мемуарах участник тех боёв капитан 1 ранга С.Ф. Кувшинов, — «то увидели такую картину. Посредине улицы стояли подбитые танки, огромные грузовики-вездеходы, штабные автобусы, мощные тягачи, раздавленная пушка. Везде валялись трупы фашистов. Особенно много их было возле развороченного нашим снарядом штабного дома. Кругом дотлевали остатки горящих построек. Около церкви возвышались штабеля ящиков со снарядами и патронами, оставленные противником. Тут же печально чернели наши обгоревшие танкетки, а на снегу лежали раненые и убитые моряки».

Даже изложенные сухим военным стилем записи начальника артиллерии 71 ОСБР майора А.Д. Трекова передают весь драматизм боёв в Языкове: «3 декабря. С утра жестокий бой 1-го и 2-го батальонов за с. Языково. К исходу дня Языково взято. Большие потери в наступавших батальонах, в приданной танкетной роте, в батареях и миномётных ротах. Убит командир 2-го батальона капитан Голяко, убиты или ранены почти все командиры и политруки рот и взводов. Убит секретарь парт. бюро арт. дивизиона политрук Кубарев, ранен адъютант дивизиона, ранен командир миномётного батальона. 4 декабря. Ночью немцы, подтянув до полка пехоты с танками, оттеснили наши части и заняли Языково. Днём снова тяжёлый бой… К исходу дня Языково взято и начались бои за с. Борносово. Снова большие потери в людях. Приданный бригаде батальон лыжников безуспешно пытался овладеть с. Сокольниково».

Вспоминает Червякова Анна Михайловна: «В наш дом возили раненых из Языкова. Их было много, а дом у нас небольшой. Поэтому, кого можно было увезти – увозили на подводах в госпитали, а тех, кто умирал, хоронили в нескольких метрах позади нашего дома. Когда наши войска из Дьякова снялись, и мы вернулись в свой дом, то увидели, что буквально весь пол был залит кровью. Все наши съестные припасы ребята, пока стояли, разумеется, начисто подъели и израсходовали все дрова.

Потом нас ждала тяжёлая послевоенная жизнь, полная слёз, трудов и лишений. А солдат с нашего двора перенесли в Парамоново. Всего их нашли 19 человек».

Вспоминает Эрнст Игоревич Зоммер: «Куда точно хоронили немцев не знаю, где-то на задворках села, а наших — в две большие братские могилы в три «наката». Особенно весной 1942-го, как всё оттаяло. Уверен, есть и ещё неотмеченные захоронения между Языковым и Борносовым. Хоронили ведь, в основном, женщины, а ты поди, потаскай. Кости и каски на огородах и в окрестностях села выкапывают до сих пор».

При упомянутом А.Д. Трековым отступлении 71 ОСБР из Языкова, фашистами в плен было взято 25 тяжелораненых бойцов бригады, с которыми фашисты расправились с особой жестокостью.

«Нас согнали к костру, разожжённому фашистами», — рассказывала в интервью местной газете в начале 1990-х гг.жительница села Языково Мария Блюдова, — «и они начали выволакивать тяжелораненых моряков. Поднялся вопль, и фашисты открыли огонь поверх нас и вроде утихомирили жителей. Раненые стонали, кричали, но фашисты не обращали на это никакого внимания и бросали моряков прямо в костёр».

Сейчас место гибели 25 доблестных сынов Отечества в Языкове отмечено памятником из красного гранита с бескозыркой у его подножия.

Бои за деревню Борносово были не менее кровопролитными и драматичными для 71 стрелковой бригады, и начались они на следующие сутки после взятия села Языково. По свидетельству капитана 1 ранга С.Ф. Кувшинова, в ходе сражения деревня трижды переходила из рук в руки.

Организованный из моряков-миномётчиков и артиллеристов штурмовой отряд, пользуясь затишьем после языковских боёв, незамедлительно выступил в Борносово. Внезапное появление и решительная атака позволили бойцам бригады с ходу занять три крайних дома и захватить пушку с боеприпасами, а также заставили гитлеровцев поспешно отступать. Моряки, скинув тулупы и ушанки, в форменках, тельняшках и бескозырках на двадцатипятиградусном морозе вели бой за каждый дом.

Тогда же в Борносове, при отступлении, как и в Степанове, фашисты подожгли свой лазарет с живыми ранеными, которых не успевали вывезти из деревни. Позже на месте пожара было обнаружено около двух десятков трупов.

Но было ясно, что фашисты на этом не успокоятся — и наступление врага на деревню не заставило себя долго ждать. Тогда на участке Борносово-Гончарово против 71 бригады была направлена вражеская пехота при поддержке семи танков.

Приказ преградить путь наступавшим гитлеровцам получила рота лейтенанта Ф.П. Исаева. Бойцы заняли снежные окопы и погреб на краю деревни и приготовились к обороне.

Кроме того, группа из шести подрывников должна была создать препятствие к продвижению немецких танков к реке Волгуша. До подхода гитлеровцев, на подступах к мосту через Волгушу, подрывники заложили противотанковые мины и укрылись в засаде. У каждого бойца из группы было по две противотанковые гранаты.

Рота лейтенанта Исаева подпустила немецкие машины на близкое расстояние и открыла по ним огонь из орудий, пулемётов и противотанковых ружей. Группа подрывников, неся потери от врага, загнала несколько танков на мины. Оставшиеся целыми танки и пехота повернули к Ольгову.

Через некоторое время фашисты снова пошли в атаку. Враг подверг Борносово интенсивному артиллерийскому и миномётному обстрелу, бомбардировке с воздуха. Деревня горела, поле возле неё было перепахано взрывами. Огонь орудий 71 бригады по двадцати вражеским танкам с дальней дистанции оказался неэффективным. Подбить несколько танков орудийные расчёты смогли, только стреляя прямой наводкой, но напор врага не ослабевал. Было уничтожено несколько орудий бригады вместе с их расчётами, некоторые же оказались повреждены. Гитлеровцы начали окружать деревню, танки противника врывались на огневые позиции нашей артиллерии.

У неустрашимых пехотинцев в ход пошло оружие ближнего боя: бутылки с зажигательной смесью и гранаты. Лобовое наступление немцев не удалось, но 71 бригада, в отличие от неприятеля, не имела свежих сил подкрепления. Штыковая атака наших бойцов при поддержке пулемётов успеха не принесла, появилась угроза окружения бригады в Борносове. Комбриг Безверхов отдал приказ оставить деревню. Отстреливаясь, воины группами и поодиночке отходили к Языкову. Сам комбриг получил ранение.

Рано утром на следующий день атака 71 бригады на Борносово возобновилась. То утро 6 декабря выдалось особенно холодным – в окопах бойцы примерзали к земле.

На подступах к Борносову, на фланге, отделение пулемётчиков бригады устроило засаду. Во время танковой атаки пулемётчики хладнокровно пропустили вражеские машины мимо своих позиций, а потом с короткой дистанции открыли огонь, отсекая следующую за танками пехоту.

Вражеская пехота не смогла прорваться к своим машинам. При помощи трофейной техники и оружия, взятых 71 ОСБР при освобождении Языкова, немецкие танки были уничтожены, ближайшие неприятельские огневые точки в Борносове подавлены.

Бойцы 71 бригады пошли в стремительную атаку. Через два часа после начала атаки они достигли противоположной окраины деревни. Закончился бой рукопашной, верх в которой одержали наши пехотинцы.

Борносово было освобождено от гитлеровцев поздно вечером 6 декабря 1941 года.

О последующих боях бригады в период расположения её штаба в Дьякове А.Д. Треков писал: «7 декабря. Весь день бой за с. Гончарово. К исходу дня Гончарово взято. 8 декабря. Утром приказ армии – бригаде перейти к обороне на рубеже Языково-Сокольниково-Дьяково, т.к. бригада вошла в мешок, наши соседи справа и слева отстали. Батальоны бригады остаются на занятых рубежах».

Атаки именно 71 стрелковой бригады оказали помощь заблокированной немцами группе генерал-майора Захарова. Врагу не удалось осуществить свои планы и образовать внешний фронт окружения группы. В противном случае, 6 танковая дивизия противника продолжила бы своё наступление и перерезала группе Захарова единственный путь выхода из окружения в сторону Дмитровского шоссе.

Впоследствии 71 стрелковой бригадой в Дмитровском районе были освобождены деревни Андрейково, Храброво, Василёво и Тимоново. Бригада участвовала в боях за город Солнечногорск, а затем на реке Лама.

27 декабря 1941 года она была переименована в 71 отдельную морскую стрелковую бригаду, 5 января 1942 года первой из морских стрелковых бригад преобразована во 2 гвардейскую отдельную стрелковую бригаду. После успешных боевых действий под Москвой гвардейцы в составе 1 Ударной армии сражались на Северо-Западном фронте, где за отличия в боях и массовый героизм личного состава 2 гвардейская отдельная стрелковая бригада награждена орденом Красного Знамени, а 24 апреля 1942 года 2 гвардейская отдельная стрелковая Краснознаменная бригада была переформирована в 25 гвардейскую стрелковую Краснознамённую дивизию.

Средние ежедневные потери в первой (декабрьской) половине наступления в 71 стрелковой бригаде составляли в среднем 103 человека в день. С начала наступления по 17 декабря 1941 года потери составили 36 % личного состава, а к 1 января 1942 года – 90 % от начального личного состава.

20 отдельный лыжный батальон до 19 января 1942 года вёл наступательные бои, пройдя путь от города Клин до рубежа реки Лама. 21 января 1942 года он был расформирован, а личный состав передан на укомплектование 18 (отдельного) лыжного батальона (1 Ударной армии).

В братских могилах в Парамонове, Языкове и Борносове покоится более 600 воинов 71 ОСБР.

Из погибших на территории Деденевского сельского округа бойцов 71 ОСБР известен только погребённый в Парамоновской братской могиле 22-летний лейтенант Гроховский Ростислав Константинович из г. Жмеринка Винницкой области. Ещё в школьные годы он изъявил горячее желание посвятить себя службе на флоте, и в 1938 году, сразу после окончания школы, был принят на учёбу в Высшее военно-морское училище им. Фрунзе в г. Ленинград, а в 1939 году направлен во вновь открывшееся Каспийское военно-морское училище в г. Баку. С началом Великой Отечественной войны училище перешло на ускоренную подготовку. В ноябре 1941 года в нём был произведён досрочный выпуск учащихся 4 курса.

Получив прекрасную характеристику, Ростислав Гроховский в звании лейтенант был откомандирован в распоряжение командующего Сибирским военным округом. В числе группы из 8 выпускников Каспийского ВМУ он был направлен в 71 ОСБР, где получил должность помощника начальника штаба 2 отдельного стрелкового батальона бригады.

2 декабря 1941 года юный лейтенант погиб в окрестностях села Дьяково Дмитровского района и первоначально был погребён в братской могиле в том же селе, а затем перенесён в братскую могилу в деревне Парамоново как Гроховский Ростислав Константинович. (источник — http://uspenie.pravorg.ru/p973/)

Участник Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн.

Прибыл на Дальний Восток в 1934 году в составе 8 отдельного стрелкового Сучанского полка. Был назначен командиром курсов подготовки командного состава ТОВВМУ.

Осенью 1941 года был назначен командиром 71 отдельной морской стрелковой бригады.

В январе 1942 года «за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава» 71 отдельная морская стрелковая бригада была преобразована во 2 гвардейскую отдельную стрелковую бригаду.

Решением Солнечногорского горсовета Московской области его именем названа одна из улиц Солнечногорска, где он и его бригада в декабре 1941 г. дрались и победили. В московской школе № 118 создан музей боевой славы 71-й Отдельной морской бригады. Во Владивостоке на Корабельной Набережной в составе Мемориала боевой славы ТОФ есть плита «2-я гвардейская стрелковая бригада». В Приморском крае с 1972 года в Хасанском районе село Усть-Сидими переименовано в Безверхово.

24.04.1942 года согласно Директиве ГШКА N орг/2/783669 от 16.04.1942 года 2 гвардейская отдельная стрелковая бригада была переформирована в 25 гвардейскую стрелковую дивизию. 25 гвардейская Синельниково-Будапештская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизия дала стране 77 Героев Советского Союза, с победными боями прошла путь от Воронежа до Будапешта.

В битве за Москву в годы Великой Отечественной войны участвовали воины разных родов войск, в том числе и моряки. И слава, сопутствовавшая морской пехоте с первых дней создания Советских Вооруженных Сил, была умножена у стен столицы.

О героических подвигах моряков на защите Москвы рассказывает в своей книге участник событий капитан 1-го ранга Семен Филиппович Кувшинов.

Книга рассчитана на массового читателя, особенно на молодежь.

План сосредоточения 1-й ударной армии в составе СЗФ у Старой Руссы был нарушен, и вместо планового окончания 6 февраля 1942 года «последний эшелон» был доставлен 15 февраля [16.02.42 ещё некоторые подразделения (384 сд) только подходили на станции и разгружались…] При этом, все части армии выходили в район сосредоточения ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ «без артиллерии и недостаточно обеспеченные материально.»

21 марта 1942 года немцы начали активное наступление на части 1-й ударной армии, в т.ч. крупными силами с использованием танков, конницы и, особенно, авиации на позиции 254 сд, 50 осбр, 84 осбр, 2 гв.сбр…

Согласно отчёту от 22.03.42 года командующего 1уд.Армией Кузнецова командующему СЗФ Курочкину такие бригады, как 50 осбр, 84 осбр и 2 гв.сбр ВЫБЫЛИ ИЗ СТРОЯ. В них осталось по 50-60 штыков и пулемётчиков. Остатки бригад переподчинены другим подразделениям армии… Информация с сайта http://demjanskij-kotel.blogspot.com/2011/12/2.html:

- [31.03.42г. Группа «Миссана» в составе 180 СД, 2 Гв. Сбр, 50, 62, 84 Сбр и 14 Гв. СП вышла из состава 1 Уд. Армии и перешла в подчинение командующего 11 А.]

- [01.04.1942г. Группа «Захватаева» в составе 84 СБР, 62 СБР, 50 СБР, 2 ГВ Сбр, 14 ГВ СП в количестве 911 боевых штыков]

- [08.04.42 г. Сев. группа в составе 84, 62, 50 СБР, 2 ГВ СБР и 14 ГВ СП после сдачи участка 384 СД, выполняя приказ СЗФ, отведены с занимаемого рубежа обороны на формирование в р-н Гридино — Загоска.]

- [12.04.42 г. 2 Гвардейская стрелковая бригада выводится из состава войск СЗФ. Части бригады прибывают на ст. Сонково для формирования 25 Гвардейской стрелковой дивизии.]

Дополнительно: 27 марта 1942 года был осуждён, а 28 марта расстрелян командир 50 осбр полковник Рябов Василий Васильевич. Там же (около деревни Борисово) и почти в тоже время (4 дня спустя, 2 апреля 1942 года) «был смертельно ранен» командир 2 гвардейской стрелковой бригады (бывшей 71-й отдельной (морской) стрелковой бригады) полковник Безверхов Яков Петрович…

источник: Александр Симаков

Старая Русса — 80 лет назад, 8 января 1942 года начались бои за освобождение города от немецко — фашистских захватчиков.

1942 год. Старая Русса. Январские бои за город.

Закончился 1941 год, прошедший для Северо – Западного фронта, в основном, в оборонительных боях и местных наступлениях. В связи с разгромом немцев под Москвой И.В Сталин был настроен оптимистично. У него появилась идея начать как можно быстрее общее наступление от Ладожского озера до Черного моря и разгромить противника на всех фронтах.

Задачи Северо – Западному фронту

Задача противостоящему 10-му и 2-му армейским корпусам противника Северо – Западному фронту была поставлена 16 декабря 1941 года. Войска фронта не позднее 26 декабря должны были нанести силами не менее шести усиленных дивизий удар на Осташков в общем направлении на Торопец, Велиж, Рудня. В дальнейшем совместно с войсками Калининского фронта перекрыть пути отхода немецких войск и отрезать Смоленск с запада.

11-й армии генерала В.И. Морозова не позднее 26 декабря нанести удар в общем направлении Старая Русса – Сольцы и совместно с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода немцев со стороны Новгорода и Луги. 34-й армии предстояло сковать противника на Демянском направлении.

В состав Северо – Западного фронта входили четыре армии ( 3-я и 4-я ударные, 11-я и 34-я ) насчитывающие 171336 человек, 172 танка, 2037 орудий и 69 исправных самолетов. Войска фронта превосходили противника по живой силе в 1, 7 раза, по артиллерии и минометам в 1,3 раза, но уступали более чем в 2 раза в противотанковой артиллерии. Особенно велик был некомплект орудий крупных калибров. По ряду причин наступление Красной Армии было перенесено на 5 января 1942 года. В последних числах декабря, используя темное время суток, произведена передислокация частей.

Бои за Старую Руссу

В 11-й армии для штурма Старой Руссы была сформирована группировка ( 84-я, 182-я. и 188-я стрелковые дивизии ). 180-я стрелковая дивизия должна была преодолеть немецкую оборону на участке Заполье – Большая Тисва, выйти в тыл 290-й пехотной дивизии противника и ее уничтожить. Средняя укомплектованность дивизий старорусской группировки составляла 7825 человек, чуть больше половины от штатной численности. Немного в лучшем положении была 180-я дивизия полковника И.И. Миссана.

Редкую и впечатляющую картину передвижения большой массы войск в снегах и болотах южнее озера Ильмень, можно было наблюдать с высоты птичьего полета вечером 7 января 1942 года и в последующую ночь. В трех направлениях пехота, артиллерия, танки, тыловые подразделения, лыжные батальоны пробивались через глубокие снега, мелколесье, болота, кустарники. К сожалению 84-я дивизия генерала Фоменко выступила на четыре дня позже. Одновременного удара не получилось и это сказалось на результате штурма города.

Немецкое командование понимало, что находящихся в городе сил для обороны Старой Руссы было явно мало. В спешном порядке в Старую Руссу был направлен из Шимска 51-й моторизованный полк. Из Коростыни , расположенной между Шимском и Старой Руссой, подходил 2-й резервный полицейский батальон и 1-й батальон 174-го пехотного полка.

Командующий 10-м армейским корпусом генерал Хансен переместился на левый берег Ловати. По его команде командир дивизии СС « Мертвая голова» обергруппенфюрер СС Эйке срочно формирует и направляет через Демянск боевые группы своей дивизии. Одновременно обеспечивает своим транспортом переброску 1-го батальона 46-го пехотного полка соседней 30-й пехотной дивизии. 11 января к группе присоединился переброшенный из Беляевщины саперный батальон СС. В этот же день при подходе к Старой Руссе в бою с красноармейцами были убиты все стрелки – мотоциклисты разведывательного батальона СС.

Наличие достаточного количества автотранспорта и сносные условия передвижения позволило эсэсовцам создать запасы оружия и боеприпасов. При сильном снегопаде боевые эсэсовские группы вошли в подчинение 18-й моторизованной дивизии, образовав 4-й пехотный полк СС.

Временные успехи 182-й стрелковой

Дивизия полковника М.С. Назарова в декабре занимала оборону в районе Белый Бор. 23 декабря дивизия сдала свой участок дальневосточникам и, соблюдая маскировку, ночными маршами сосредоточилась севернее расположения дивизии Миссана, вдоль берега Ильменя.

Дивизия была усилена. Давно прошло время когда ее основу составляли граждане Эстонии. Еще в октябре в ее состав вошел 28-й мотоциклетный полк, преобразованный в 140-й стрелковый. В преддверии наступления, 3 января в распоряжение командира 182-й прибыли 25, 26, 27 и 28-й отдельные лыжные батальоны. 140-й полк по приказу штаба 11-й армии – совместно с 71-м отдельным лыжным батальоном должен захватить село Взвад и в боях за Старую Руссу принимать участие не будет.

8 января 1942 года дивизия перешла в наступление. 9 января удалось овладеть несколькими деревнями севернее города и оседлать дорогу Пеньково – Старая Русса. В пределы города смог пробиться лишь истребительный отряд дивизии, но закрепиться не смог и был выбит противником. Бои на подступах к городу продолжались и на следующий день. Ввиду превосходства огневой системы противника и подвергаясь непрерывной воздушной бомбежке, успех не был развит. Единственно, что удалось – взводом автоматчиков выйти и временно перерезать дорогу Старая Русса — Шимск.

Бои продолжались и в дальнейшем, но коренного изменения ситуации не произошло. 23 января 182-я дивизия получила задачу – оборонять полосу севернее Старой Руссы на протяжении 25 км. В боях дивизия понесла большие потери, в первую очередь от вражеской авиации, огневая система немцев оказалась трудно преодолимой.

Взвад

Взвад – самая северная точка стратегически важного перешейка между озерами Селигер и Ильмень. Здесь кончалась единственная дорога, ведущая из Старой Руссы через 15 км лугов, лесов и болот к озеру и устью Ловати. Это рыбацкое село являлось опорным пунктом на фланге 290-й пехотной дивизии. Осенью немцы покинули село. Какой смысл охранять непроходимые болота и топи. Но когда болота сковал мороз и мог образоваться коридор, ведущий через линию фронта в немецкий тыл, истребительно – противотанковый дивизион занял Взвад. В гарнизоне насчитывалось 543 человека из самых разных частей. 6 января 1942 года немецкий дозор захватил пленных – двух красноармейцев. Удалось добиться от них показаний, что общее наступление 11-й армии начнется завтра – 7 января.

16 января немецкий гарнизон был отрезан. Наши части захватили деревни Некрасово, Подборовье, Корпово. У осажденных вскоре закончились боеприпасы, продовольствие было на исходе. От неминуемой скорой гибели немцев спасало снабжение по воздуху. 14 января немецкому гарнизону через парламентера предложено сдаться. Командир дивизиона, представленный день назад к Рыцарскому кресту, отказался капитулировать. За этим последовала ночная танковая атака.

Гитлер лично следил за этими боями, о чем было сообщено окруженным. Немцам было разрешено оставить Взвад, если гарнизону будет грозить уничтожение. Вечером 21 января наши подразделения овладели Взвадом. Ночью остаткам немецкого гарнизона, унося с собой раненых и больных, удалось вырваться и по льду озера Ильмень, преодолев 25 километров, выйти в район деревни Ужин в расположение испанской «Голубой дивизии». По пути их атаковали два наших У-2

188-я дивизия Рыбакова перед Бряшной Горой и Медниково

Дивизия в декабре 1941 года в составе 34-й армии обороняла полосу Плещевицы, Лобаново, Малое и Большое Замошье. 3 декабря, поздней ночью она овладевает деревней Сухая Ветошь. При подготовке к наступлению полки дивизии сдали передний край обороны соседним 163-й и 245-й стрелковым дивизиям. Совершив марш, 1 января части дивизии расположились за передней линией обороны дивизии Миссана.

Марш начался одновременно со 180-й и 182-й дивизиями. Первым шел 595-й стрелковый полк, проводником у него был 67-летний житель деревни Маята И.В. Липатов. Под покровом темноты, скрываясь в крутых берегах поросших кустарником, незамеченный противником полк к 11.20 вышел в полукилометре к северо-востоку от деревни Подборовье.

Местная жительница, молоденькая девочка, на вопрос – есть ли немцы в деревне, ответила, что немцев нет. Действительно, накануне немцев не было. Но не знала она, что ночью немецкие подразделения вошли в деревню и приготовились к бою. Ничего не подозревавшие красноармейцы 595-го полка неожиданно встретили сильнейший огонь из замаскированных огневых точек. В ходе боя полк понес тяжелые потери. Подошедший 523-й полк, вступивший в бой, также имел убитых и раненых. Потери были настолько высоки, что продолжать наступление дивизия могла не раньше 16-17 часов дня.

Тем не менее, 188-я дивизия продолжала наступление в общем направлении на Старую Руссу. Были выбиты немцы из деревень Талыгино и Анишино. К 14.00 была взята Бряшная Гора, Иванково, велся бой за платформу Анишино. Противник хорошо подготовил город к обороне, полки дивизии несли большие потери. К вечеру 9 января немцы смогли вернуть себе Бряшную Гору, и все дальнейшие попытки выбить их оттуда будут безуспешными.

Героический бой батальона капитана Величко

Тем временем 2-й батальон капитана А.Ф. Величко, 595-го полка, незаметно для врага обошел стороной Медниково и на рассвете 9 января ворвался в восточную часть города на улицу Минеральная, между К. Маркса и Володарского. С боем были взяты Красные казармы. Метавшихся в панике врагов расстреливали из танковых пулеметов, выставленных вдоль улиц К. Маркса и Бетховена. Батальон занял оборону в ожидании основных сил полка.

И неведомо было Величко, что помощи не будет, что враг остановил остальные батальоны его полка интенсивным огнем из всех видов оружия из опорных пунктов Медниково и Бряшная Гора. Противодействовать врагу они не могли, так как артиллерия отстала далеко в глубоких снегах. Батальон Величко остался в городе один и без радиосвязи с полком.

На исходе трехчасового боя в батальоне могли сражаться не более 80 человек. Комбат, будучи раненным в живот. продолжал руководить боем. Когда дееспособных осталось не более сорока человек, немцы их полностью окружили. Дом, где находились раненые, подожгли, и они вместе с санитарами погибли в огне. Остатки батальона на прорыв повели старший лейтенант И.Ф. Шаповаленко и младший лейтенант госбезопасности Быков. С боем, по железнодорожному полотну они прорвались сквозь кольцо окружения. При этом погиб Быков. Вышли к своим единицы, в том числе и командир медсанвзвода, уроженец Старой Руссы ИТ. Кроленков, рассказавший о том, как было.

Дальнейшие события

Потери дивизии были огромны. В донесении командующему 11-й армией докладывалось, что за период с 7 по 12 января дивизия понесла потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести — 1206 человек. Противник очень активно использовал авиацию. Дело доходило до того, что пехота, неся большие потери, не могла подняться в атаку. Подошедшая артиллерия, не имея разведданных, вела малоэффективный огонь по площадям. К исходу 13 января части 188-й дивизии смогли достичь рубежа 300 метров от окраины Медниково.

Неоднократные попытки пехоты атаковать Медниково успеха не имели Противник подпускал красноармейцев до 70 метров к Медниково, после чего открывал сильный огонь из дзотов и в сочетании с фланговым огнем со стороны Липовицы. Бряшная Гора, отбрасывал наступающую пехоту в исходное положение. В бою за Медниково погиб командир 188-й дивизии полковник Рыбаков.

Рано утром 16 января авангардный 1-й батальон 595-го полка достиг аэродрома, но встретил проволочные заграждения и сильный огонь зенитной артиллерии. Батальон к 10.00 вынужден был отойти, имея убитыми и ранеными около 60 человек. 580-й полк с 30-м и 70-м отдельными лыжными батальонами временно блокировал шоссейные дороги Рамушево – Старая Русса, Холм – Старая Русса.

84-я дивизия ведет бои на окраинах Старой Руссы

Подготовка к наступлению 84-й стрелковой дивизии генерал-майора П.И. Фоменко была схожей с другими наступающими на Старую Руссу дивизиями. Перед новым 1942 годом ее боевые порядки были переданы 26-й и 202-й дивизиям 34-й армии. 4 января 1942 года дивизия сосредоточилась северо-восточнее штаба 180-й дивизии уже в составе 11-й армии. В распоряжение генерала Фоменко прибыли 25, 122-й и 202-й отдельные лыжные батальоны.

После ночного марша, части дивизии к утру 10 января сосредоточились в районе Подборовья, уже освобожденном дивизией Назарова. Лишь 12 января произошло боевое соприкосновение с противником на рубеже Заднее Поле, Нагово, Дубовицы, Старая Русса. Ночью 12 января 201-й полк на Шимском шоссе взял деревню Дубовицы, достиг реки Тулебля. В 12.00 под воздействием сильного огня отошел в район моста на дороге Нагово-Старая Русса на ручье Крекша. В этот же день 1-я рота 201-го полка, 25-й отдельный лыжный батальон и истребительный отряд 11-й армии овладели Рачушей. В ходе яростных контратак к исходу дня 12 января немцы вернули Рачушу себе. 13 января Рачуша была повторно взята нашими подразделениями.

13 января 382-й полк достиг ж.д. моста через реку Тулебля, где и закрепился на день. 14 января попытки 201-го и 382-го полков захватить Дубовицы были неудачны. Отряд в 300 человек под командованием капитана Богданова в 6.45 достиг северо-западной окраины города и уничтожил три тяжелых орудия, несколько автомашин. Вскоре отряд был взят противником в клещи и отошел по железной дороге Старая Русса – Тулебля.

15 января были подбиты два из четырех танков на дороге Дубовицы-Муравьево. В этот день других боевых успехов не произошло. Подразделения продолжали нести большие потери от вражеской авиации. Видя бесперспективность наступательных действий, командующий 11-й армией приказал командиру 84-й стрелковой дивизии перейти к обороне на фронте Старая Русса- Дубовицы – Муравьево- Нагово-Рачуша. Как и в соседних дивизиях, бои приняли позиционный харатер.

В феврале месяце 1942 года к боям в районе Старой Руссы подключилась 1-я ударная армия, но и противник перебросил сюда дивизии с Западного фронта. Боевые действия по окружению немцев в «демянском котле» и ликвидации «рамушевского коридора» сняли с повестки взятие Старой Руссы, по крайней мере, до марта 1943 года.

Среди многих показателей, по которым оценивают итоги военных операций, будь то наступление или оборона, есть такое понятие, как ежесуточные или среднесуточные потери. Эта цифра показывает степень ожесточенности сражения.

В ходе Великой Отечественной войны Красная Армия вела оборонительные бои, которые не всегда увенчивались успехом, но порой удавалось задачу выполнить. Проводила РККА и наступательные операции, одерживала победы, о которых много пишут. Но, увы, не раз наши войска шли в наступление, несли огромные потери, но задач выполнить не могли, и все жертвы оказывались напрасными.

Подобные операции в советское время замалчивались, их как бы совсем не существовало, в крайнем случае их преподносили под каким-то совсем иным углом. Но сегодня мы можем и должны помнить об этих невыигранных битвах.

Самой ожесточенной среди них была Старорусская наступательная операция.

Когда уже «погасла» «Полярная звезда»

Иногда наступление под Старой Руссой считают частью другой, более крупной операции, под кодовым названием «Полярная звезда». В советское время, разумеется о ней тоже никто не знал. Поскольку грандиозная по замыслу операция, в которой были задействованы огромные силы, а координировал войска сам Г.К. Жуков, не удалась. Все, что смогли — это пробить узкий коридор вдоль Ладоги в осажденный Ленинград. Вторым «достижением» была ликвидация Демянского плацдарма немцев. Но в последнем случае задача была выполнена лишь частично: немцев планировали на плацдарме окружить и разгромить, а они ушли сами.

После того, как стало понятно, что замысел «Полярной звезды» осуществить наши войска не смогут, наступление прекратили и было принято решение хоть чего-то добиться. Вот тогда и решили освободить город Старая Русса. Считать Старорусскую операцию частью «Полярной звезды», видимо, не совсем правильно. Стоит напомнить, что «Полярная звезда» предусматривала полное окружение и разгром группы «Север», и если не давала шанс сразу закончить войну, то сильно приближала победу. Цели Старорусской операции были намного скромнее, и казались более реальными.

Силы и планы сторон

В операции приняли участие практически все армии Северо-Западного фронта: 11-я, 27-я, 34-я, 53-я, 68-я и 1-я ударная. Но 68-я армия вступила в бой уже на окончательной стадии операции, 14-го марта.

Перед войсками фронта стояли относительно скромные цели: взять город Старая Русса и подготовить выгодные позиции для дальнейшего наступления южнее озера Ильмень.

Согласно данным справочника «Боевой состав Советской Армии за 1941-1945 гг.», войска фронта располагали 29 стрелковыми и 10 воздушно-десантными дивизиями, 18 стрелковыми, 16 лыжными и 1 танковой бригадами, 16 отдельными танковыми полками, 2 отдельными танковыми и 5 аэросанными батальонами. Войска поддерживали 5 артиллерийских и 3 реактивно-артиллерийских дивизии, 2 реактивно-артиллерийских бригады, 14 артиллерийских, 9 минометных и 9 реактивно-артиллерийских отдельных полков. С воздуха войска поддерживала 6-я воздушная армия в которой имелось 8 авиационных дивизий, до 400-460 исправных самолетов (не считая ночных бомбардировщиков).

Советские войска начали новое наступление практически без передышки, не успев пополнить части и соединения личным составом. А в предыдущем наступлении потери были огромные. Так, например, согласно донесению о боевом и численном составе 1-й Ударной армии, из девяти дивизий лишь две имели численность свыше 9 тыс. человек, в остальных было 4-5.5 тыс. человек личного состава. В четырёх танковых полках армии было всего 25 исправных танков.

Впрочем, согласно донесению штаба, той же 1-й Ударной армии от 05.03.1943 г., соотношение сил на её участке составляло по людям 1:4, по минометам 1:8, по артиллерийским орудиям 1:21, по танкам 0:25.

Что касается немецкой 16-й армии, то она располагала 11 пехотными, 2 егерскими, 1 авиаполевой и 1 моторизованной дивизиями. Большинство соединений в предыдущих боях тоже понесли огромные потери, и превратились в боевые группы, примерно равные полку. В связи с этим немецкое командование стянуло всё, что нашлось: охранные и полицейские части, сводные полки из прибалтов и пр., усилив этими малобоеспособными подразделениями остатки своих дивизий.

В целом можно говорить примерно о четырехкратном численном превосходстве советских войск, и о подавляющем превосходстве в танках и авиации.

Безрадостные итоги

Подробное описание боевых действий в Старорусской операции найти крайне сложно, но можно. Например, в блоге Владислава Петрова есть довольно подробная работа «Старорусская наступательная операция». Однако, суть происходящего на фронте, ничем не отличалась от множества других неудачных наступлений Красной Армии. Наши войска упорно штурмовали немецкие позиции, неся потери и с трудом прогрызая немецкую оборону на отдельных участках.

Были огромные проблемы со снабжением войск. Всего хватало, но боеприпасы, продовольствие и все прочее приходилось доставлять через десятки километров по кое-как проложенным через болота гатям.

С 4-го по 19-е марта на отдельных участках удалось продвинуться на 10-15 км. Было занято с десяток населенных пунктов и их перечень подошёл бы для победных донесений, но реально это всего лишь десяток небольших разрушенных деревень.

Немецкие войска ушли со своих позиций на реке Ловать, и заняли оборону на реке Редья, спрямив оборону и тем самым, уменьшив линию фронта.

За это советские войска заплатили сотней тысяч солдат: 31 789 человек было убито и 71 319 человек составили санитарные потери. И это только до 19-го марта, когда операция официально закончилась. Хотя, по документам, наступление фронта продолжалось позже, вплоть до 22-го марта.

В сводке о потерях по 1-й Ударной армии указывается, что в период с 14 по 18 марта в армии 4 735 человек убито и 11 669 ранено. То есть за четыре дня выбыло две полных дивизии по меркам того времени.

О потерях вермахта точных данных нет. По отчетам группы армий «Север», за период проведения операции, общие потери составляют 13 393 человек (и убитые, и раненые, и пропавшие без вести). Некоторым историкам эти данные могут показаться слишком заниженными. Возможно, здесь только потери войсковых частей, но даже если эта цифра занижена, то едва ли сильно.

Ежесуточные потери в Старорусской операции составили 6 444 человека, и это очень много. Такой же уровень был только на Воронежском фронте в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Но Воронежский фронт сумел добиться реальных успехов, противник понес огромные потери, войска могли продолжить наступление. Пролитой под Старой Руссой кровью наших солдат было заплачено за несколько квадратных километров лесов и болот.

Кирилл Шишкин

Источник: Старорусский прорыв: самая кровавая наступательная операция Красной Армии — Русская семерка

© Русская Семерка russian7.ru

источник фото https://ppt-online.org/783418