1-я ударная Армия

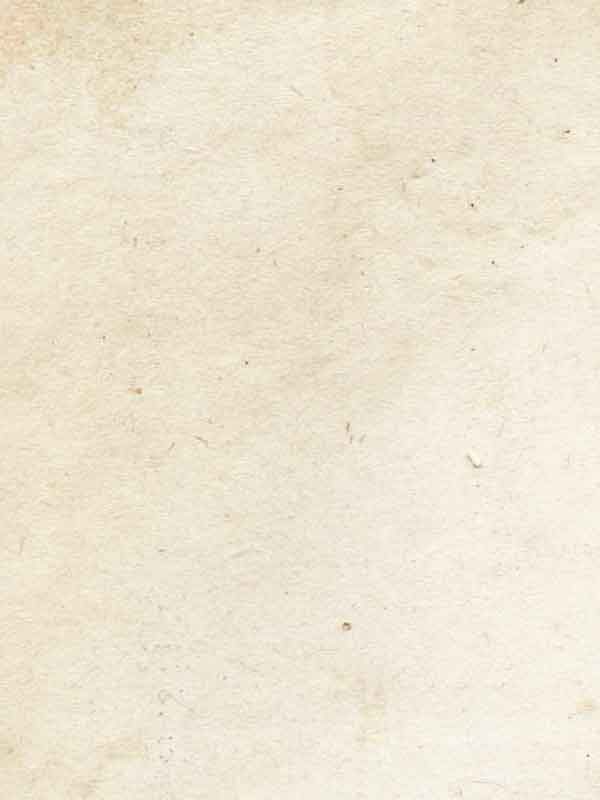

1-я ударная армия срочно сформирована 25 ноября 1941 года (приказ Ставки ВГК №00112 от 23 ноября 1941 года — информация согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/1-я_ударная_армия_(СССР) о дате формирования 15 ноября 1941 года — ошибочна и касается даты установления повышенных окладов, см. скан Приказа Ставки ВГК — прим. Авт.) путём преобразования 19-й армии второго формирования в резерве Ставки ВГК, части которой находились в стадии формирования под Загорском (ныне Сергиев Посад) и располагались на направлении прорыва противника.

1-я ударная армия срочно сформирована 25 ноября 1941 года (приказ Ставки ВГК №00112 от 23 ноября 1941 года — информация согласно https://ru.wikipedia.org/wiki/1-я_ударная_армия_(СССР) о дате формирования 15 ноября 1941 года — ошибочна и касается даты установления повышенных окладов, см. скан Приказа Ставки ВГК — прим. Авт.) путём преобразования 19-й армии второго формирования в резерве Ставки ВГК, части которой находились в стадии формирования под Загорском (ныне Сергиев Посад) и располагались на направлении прорыва противника.

В этот момент под Москвой создалась угрожающая обстановка — реальной была угроза охвата Москвы с севера, где немецко-фашистские войска выходили на линию канала Москва — Волга в районе Красная Поляна — Дмитров. Было решено бросить в бой только что сформированную 1-ю ударную армию. Части пешим ходом направились на фронт из районов формирования и, по мере подхода к линии фронта, сразу вступали в бой.

Однако, вопреки представлениям теории, на практике на 29 ноября 1941 года в состав 1-й ударной армии входили всего 7 отдельных стрелковых бригад (в том числе, 29-я, 44-я, 47-я, 50-я, 55-я, 56-я и 71-я), 11 отдельных лыжных батальонов, артиллерийский полк и 2 легкобомбардировочных полка.

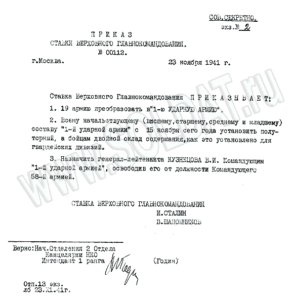

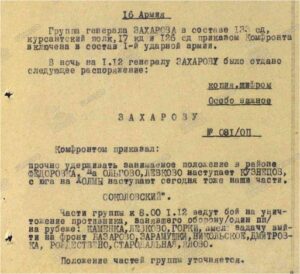

Согласно Журнала боевых действий ЗФ группа Захарова была переподчинена из 16А в 1-ю Ударную Армию 1 декабря 1941 года. Соответствующий приказ по группе Захарова был издан только 4 декабря 1941 года. — [необходимо уточнить — прим. Авт. — дополнительно: в приказе Жукова 5 декабря 1941г. группа продолжает называться «Группой Захарова»]

На 1 декабря 1942 года боевой состав армии включал:

На 1 декабря 1942 года боевой состав армии включал:

- Стрелковые, воздушно-десантные войска и кавалерия:

- Корпусная и армейская артиллерия, артиллерия РВГК и войск ПВО страны:

- 701-й артиллерийский полк РВГК (командир), 3-й (журнал боевых действий), 14-й, 38-й отдельные гвардейские миномётные дивизионы

- Автобронетанковые войска:

- Военно-воздушные силы армии:

- Инженерные войска:

В последующем Военно-воздушные силы армии были увеличены до 6-ти полков. [ВВС 1-й ударной армии]

Дополнительно: до 27 ноября 1941 года в составе 1 уд.Армии находилась 28 осбр — в 22:00 27.11.41 передислоцирована в Хлебниково для включения в формируемую 20-ю Армию.

Выведена из состава 43 осбр — передислоцирована в Черкизово.

Так же в составе 1-й ударной находилась 64 осбр, с 28.11.41 начавшую занимать подготовленный рубеж обороны Чёрное-Сухарево-Киёво с целью не допустить прорыва противника в направлении Пушкино. Так же включена в 20-ю Армию.

2 декабря Армия пополнилась 2-м отд. лыжным батальоном [подробнее о лыжных батальонах 1-й ударной]

В первой половине декабря 1941-го 1-я ударная Армия пополнилась 62 отдельной стрелковой бригадой (27.12.1941 года переименована в 62-ю отдельную морскую стрелковую бригаду).

Во второй половине декабря 1941-го 1-я ударная Армия пополнилась 41-й отдельной стрелковой бригадой.

По воспоминаниям полковника Кузнецова, сына первого командующего 1-й ударной, тогда — генерал-лейтенанта Кузнецова, когда шло обсуждение кандидатуры командующего 1-й ударной армией, Василий Иванович «в списках претендентов на должность командарма 1-й ударной не значился». Василий Иванович лежал в это время в госпитале. Но Сталин вызвал Кузнецова в Ставку прямо из госпиталя и объявил ему о назначении командармом. «Ну что, вы довольны назначением?», — задал вопрос Сталин. «Доволен, только армия уж очень куцая — одни лыжные батальоны, лишь одна дивизия… И какой дурак корпуса отменил!». После Победы, когда войска под командованием Кузнецова взяли Рейхстаг и водрузили над ним Знамя Победы, Сталин неожиданно вернулся к этому разговору: «А помнишь, как ты меня дураком тогда назвал?..» Вопреки ожиданиям, никаких карательных мер не последовало. Напротив, Сталин выразил благодарность и за битву под Москвой, и за взятие Рейхстага, за что В. И. Кузнецов был удостоен звания Герой Советского Союза.[3]

5 декабря штаб армии получил приказ командующего фронтом о переходе войск Западного фронта в контрнаступление.

1 ударной армии ставилась задача овладеть районом деревни Федоровка Дмитровского района; в дальнейшем во взаимодействии с войсками 30 и 20 армий, наступая в направлении города Клин, разбить клинско-солнечногорскую группировку противника и выйти на рубеж городов Клин, Солнечногорск Московской области.

С трудом ломая упорное сопротивление врага, войска армии при содействии авиации Московской зоны ПВО 8 декабря 1941 года овладели городом Яхрома и деревней Федоровка вышли на рубеж деревень Синьково, Федоровка Дмитровского района. После занятия Яхромы командование 1 ударной армии создало на клинском направлении ударную группу в составе 56, 71, 47, 44 и 29 отдельных стрелковых бригад.

Операции и битвы

В составе Западного фронта (с 29 ноября) участвовала в Московской битве.

21 января 1942 года выведена в резерв Ставки ВГК, 2 февраля включена в Северо-Западный фронт.

Состав 1 Уд.Армии на 20.1.42 г.

В составе СЗФронта участвовала в первой (январь-май 1942 года) и второй (февраль 1943 года) Демянских наступательных операциях, а также в Старорусской наступательной операции. В составе 2-го Прибалтийского (с 20 ноября 1943 года), Волховского 2-го формирования (с 2 февраля 1944 года) и 2-го Прибалтийского (с 16 февраля) армия участвовала в Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции. 7 июля переподчинена 3-му Прибалтийскому фронту и в его составе участвовала в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской наступательных операциях. 16 октября в составе 2-го Прибалтийского фронта блокировала группировку противника на Курляндском полуострове.

1 апреля 1945 года переподчинена Ленинградскому фронту. В сентябре 1945 года 1-я ударная армия расформирована.

Источник/подробнее: https://ru.wikipedia.org/wiki/1-я_ударная_армия_(СССР)

Командующие войсками:

- генерал-лейтенант Кузнецов В. И. (ноябрь 1941 года — май 1942 года);

- генерал-лейтенант Романовский В. З. (май-ноябрь 1942 года);

- генерал-лейтенант Морозов В. И. (ноябрь 1942 года — февраль 1943 года);

- генерал-майор (с октября 1943 года — генерал-лейтенант) Коротков Г. П. (февраль 1943 года — апрель 1944 года);

- генерал-полковник Чибисов Н. Е. (апрель-май 1944 года);

- генерал-лейтенант Захватаев Н. Д. (май 1944 года — февраль 1945 года);

- генерал-лейтенант Разуваев В. Н. (февраль 1945 года — до конца войны).

В ходе Великой Отечественной войны войсками 1-й ударной армии были освобождены города[5]:

- Яхрома — 7 декабря 1941 года — [в Википедии и некоторых других источниках фигурирует дата «освобождение Яхромы» 7.12.41. Но так же есть и документы военных лет, что Яхрома полностью очищена от фашистов 8 декабря 1941 года — прим. Авт.]

- Солнечногорск — 12 декабря 1941 года (совместно с войсками

20-й армии)

20-й армии) - Клин — 15 декабря 1941 года (совместно с войсками 30-й армии)

- Старая Русса — 18 февраля 1944 года

- Дно — 24 февраля 1944 года (совместно с войсками 54-й армии)

- Новоржев — 29 февраля 1944 года (совместно с войсками 22-й армии)

- Остров — 21 июля 1944 года (совместно с войсками 67-й армии)

- Антсла — 13 августа 1944 года

- Валга — 19 сентября 1944 года

- Валка — 19 сентября 1944 года

- Валмиера — 24 сентября 1944 года

- Стренчи — 24 сентября 1944 года

- Рига — 15 октября 1944 года (совместно с войсками 67-й, 61-й, 10-й гвардейской армии)

- Ригас Юрмала (ныне Юрмала) — 17 октября 1944 года

- Слока, ныне часть Юрмалы — 17 октября 1944 года

- Кемери, ныне часть Юрмалы — 18 октября 1944 года

- Сабиле — 9 мая 1945 года

- Кандава — 9 мая 1945 года

ВОСПОМИНАНИЯ ВОИНОВ 1-Й УДАРНОЙ АРМИИ

Воспоминания Кузнецова Василия Ивановича, бывшего командующего 1-й Ударной армией:

— http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow25/12.html

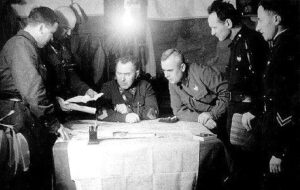

Генерал-лейтенант В. И. Кузнецов и его штаб

— «22 ноября 1941 года по вызову Генерального штаба я прибыл с Юго-Западного фронта в Москву. Во второй половине дня меня принял начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников. Поздоровавшись со мной и осведомившись с обычной для него любезностью о здоровье, он сразу же перешел к делу: ориентировал меня в оперативной обстановке в полосе действий Западного фронта и указал на особо угрожающее положение в полосе 16-й армии, войска которой за пять последних дней под давлением противника отошли на 15 — 25 километров от занимаемого рубежа в восточном и юго-восточном направлениях. После того Б. М. Шапошников вручил мне приказ Ставки о формировании 1-й ударной армии и назначении меня командующим этой армией. Он предложил [277] ознакомиться с приказом и доложить ему мои соображения.» — читать полностью…

![]()

Воспоминания Ф.Я. Лисицына — генерал-лейтенанта, бывшего начальника политотдела 1-й ударной армии:

— http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/15.html

— «23 ноября 1941 года меня вызвали в Главное политическое управление Красной Армии. Корпусной комиссар Ф.Ф. Кузнецов сообщил мне, что под Москвой формируется из резервов Ставки 1-я ударная армия. Командующим армии назначен генерал-лейтенант Василий Иванович Кузнецов, начальником штаба армии — генерал-майор Никанор Дмитриевич Захватаев, членом Военного совета — бригадный комиссар Дмитрий Емельянович Колесников. Я был утвержден начальником политотдела. В ближайшие дни в армию будет назначен еще член Военного совета — секретарь Московского Комитета партии Яков Сергеевич Колесов; это поможет командованию армии наладить связи с местными партийными органами и партизанскими отрядами, действующими в тылу противника.

— Свяжитесь с командующим армией, он остановился в гостинице «Москва», — сказал мне Ф.Ф. Кузнецов. — Работники политотдела армии уже подобраны. Пройдите в управление кадров и там ознакомьтесь с составом политотдела. Сегодня же вы должны выехать к месту формирования армии.

Командующего армией Василия Ивановича Кузнецова я знал. Это был опытный, умудренный жизнью командарм. Исключительно дисциплинированный и требовательный, он отличался и чувством большого собственного достоинства.» — читать полностью… (доп. ссылка http://www.polkmoskva.ru/people/978668/)

![]()

Вспоминает А. Рогачёв, 18-летний пулемётчик 47 ОСБР:

«А то берём-берём деревню, бьём-бьём. Возьмём её, а убитых немцев вроде и нет. Ну, может, лежат 30—40 убитыми, а у нас человек 700. У наших бойцов и командиров такой вопрос: „Что же это такое? Мы потери несём, а немцы вроде и нет“. Говорили, что они убитых забирали и потом хоронили… Они очень умело воевали. У них армия была с опытом боёв, закалкой, квалифицированная. Немцы умело ориентировались, выбирали позиции. Ну и пулемёт МГ-34 – оружие страшное… У нас рота наступает, а у них отделение одним пулемётом её сдерживает. Огонь сплошной, ливень. Несём потери, вперёд-вперёд, но пока их не уничтожим – не продвинемся. У них в случае чего – машины наготове. Они гарнизон в машину сажают и – в следующую деревню за 3—10 км. А она у них опять укреплена. Немцы зимой в открытом поле не воевали, у них там блиндажи, окопчики. А мы поспим в лесу и опять в атаку по голому полю, по снегу. Вот так, от деревни до деревни всё время своими ножками… А бои в Подмосковье – тяжёлые. Снег глубокий, мороз. Наступаем на село – оно, как правило, на возвышенности – после слабенькой артиллерийской подготовки. Командир взвода командует: „Справа, по одному перебежками, марш!“ Какие перебежки?! Снег! Идём, пули свистят. Пройдёшь метров 6, ложишься, выбираешь себе такое более-менее удобное укрытие, ведёшь огонь. Ждёшь когда остальные подтянутся. Подтягиваются, а до немца ещё метров 500. Пока метров 200 пройдём – во взводе народу-то осталось 15—20 человек. Неудачная атака. Что делать? Командир решает отойти назад. Отходим под огнём. Когда смотришь на наши потери – а там свободного места от трупов на поле не было: они, как снопы, лежат, горами, между которыми небольшие промежутки – думаешь: „Долго ли такая битва будет идти? Почему из-за этой Богом забытой деревни столько людей положили, а никак не можем взять? Возьмём мы её или нет?“ Сидим все в пороховой гари, обожжённые, смотрим друг на друга, и мысль такая: „Пусть убьют. Только бы руку, ногу не оторвало. Убило бы, и всё“. Вечером приходят роты с марша, то молодые приходят, то пожилые. Они все спрашивают: „Как там, ребята?“ Что спрашивать? Пойдём в атаку, узнаешь, как там. Ему, может 35—40 лет, а нам по 18—19, но они смотрят на нас с почтением. Днём в две-три атаки сходим, и от этого пополнения никого не осталось. Вечером опять приходит маршевая рота, опять взвод пополняют до штатной численности. А мы, костяк взвода, так и воюем…» — источник

Этим воспоминаниям вторит другой участник боёв под Москвой из состава 1-й Ударной армии, старший сержант Григорий Х.:

«Берёшь-берёшь деревню, теряешь товарищей, но обнаруживаешь, что трупов врага нет. Они как будто не погибают. А перед отступлением, как правило, деревня сжигалась, а кто из жителей мешал – убивали на месте. Застаёшь сожжённые дома, кругом трупы местных жителей и наших солдат, а трупов немцев нет… Более того, по возможности затруднялся доступ к источникам воды: бывало немцы колодцы набивали трупами местных жителей или своих же солдат. Если оставались целыми один-два дома, то сто процентов пристрелянные ориентиры. Проверено на кровавом опыте бригады. Через час-два с прямыми попаданиями – 2-3 снаряда – дома перестают существовать вместе с успевшими разместиться в них нашими войсками. И жди скорой контратаки с миномётной поддержкой… А после, начиная с боёв за деревню Каменка, немцы стали очень часто минировать оставленные целыми дома. То есть – хочешь выжить – занимай разваленный участок с погребом… Пополнение приходило иногда перед каждым крупным боем. Но люди были совсем необученные, не знали даже, как винтовку держать. Держали, как палку. Старые бойцы их в поле или где можно выводили, давали в руки сначала палки и учили ложиться в снег, вставать, передвигаться, окапываться. Но, всё равно, после боя за деревню смотришь, а их уже нет. Трудно всё это. Жалко». — источник

Оперативная группа Захарова  появилась 19 ноября 1941 г., когда заместитель командующего 16-й армией прибыл под г. Клин, чтобы объединить под своим началом части армии, оборонявшие город.

появилась 19 ноября 1941 г., когда заместитель командующего 16-й армией прибыл под г. Клин, чтобы объединить под своим началом части армии, оборонявшие город.

Можно выделить три этапа боевого пути группы:

- участие в обороне Клина и отход к Рогачевскому шоссе (с 19.11.1941 примерно по 25.11.1941);

- бои в районе Рогачевского шоссе (с 26.11.1941 по 02.12.1941);

- действия в составе 1-й ударной армии с 03.12.1941 по 13.12.1941 (отражение наступления противника на икшанском направлении, переход в контрнаступление и ликвидация группы). — источник…

Заключение по вопросу оставления войсками группы Захарова г. Клин в ноябре 1941

20 ноября 1941 года директивой Верховного Главнокомандующего было определено формирование 1-й ударной армии (первоначально именовавшейся 19-й армией) с непосредственным подчинением ее Верховному Главнокомандующему. Этой директивой предусматривалось, что в состав армии должны быть включены следующие соединения и части: 55, 47, 50 и 29-я стрелковые бригады с дислокацией в районе Дмитров; 43-я, 60-я стрелковые бригады в Загорске; 71-я стрелковая бригада в Яхроме; 44-я стрелковая бригада в Хотькове; 2, 3, 4, 16, 18, 19-й и 20-й лыжные батальоны в Загорске; 1, 5 и 7-й лыжные батальоны в Дмитрове; 6-й лыжный батальон в Яхроме; 8-й лыжный батальон в Хотькове и 517-й артиллерийский полк в Загорске.

Сосредоточение соединений и частей армии в этих пунктах предлагалось закончить к 27 ноября.

С 25 ноября войска 1-й ударной армии начали сосредоточиваться в назначенных им районах.

Сосредоточение частей и соединений армии несколько затягивалось и затруднялось вследствие нападений с воздуха на железные дороги. Однако они существенного влияния не оказали, и основные соединения к 1 декабря были сосредоточены в исходном положении по восточному берегу канала Москва – Волга в районе Дмитров, Яхрома. Ее численность на 1 декабря определялась следующими данными: начальствующего состава имелось 2998 человек, младшего командного состава 6427 и рядового состава 27 525 человек. Всего в армии было 36 950 человек.

Ряд соединений армии к моменту сосредоточения имел некомплект не только в старшем и среднем командном составе, но и в младшем, что, естественно, затрудняло в некоторой степени организацию управления в войсках.

Укомплектование рядовым составом было произведено полностью.

Вооружением 1-я ударная армия была обеспечена недостаточно. Так, например, винтовок имелось всего 25 050, станковых пулеметов 245, ручных пулеметов 705, ППД 684, крупнокалиберных пулеметов 5, полевых орудий 103, минометов 335. Гаубиц и зенитных пулеметов армия не имела.

Кроме того, части слабо были обеспечены конским составом и автотранспортом. Так, 50-я стрелковая бригада имела всего 42 лошади, а 44-я стрелковая бригада – 169 лошадей. В 29-й и 55-й стрелковых бригадах не хватало по 84 грузовых машины, в 50-й стрелковой бригаде – 120, в 56-й стрелковой бригаде – 101.

В процессе сосредоточения армии в ее состав дополнительно были включены 126-я и 133-я стрелковые дивизии и 123-я танковая бригада.

По окончании сосредоточения армия в составе 29, 44, 47, 71, 84, 50, 55, 56-й стрелковых бригад, 133-й, 126-й стрелковых дивизий и 11 лыжных батальонов вошла в состав Западного фронта, и уже 2 декабря командующий фронтом поставил ей следующую задачу: с утра 2 декабря 1941 года всеми силами перейти в решительное наступление в общем направлении Деденево, Федоровка, южная окраина Клина с ближайшей задачей освободить из окружения группу войск генерала Захарова в районе Каменка, Федоровка.

Дальнейшей задачей ставилось – во взаимодействии с 30-й и 20-й армиями разбить клинско-солнечногорскую группировку противника. — источник

http://www.nashapobeda.lv/1817.html

http://slrclarity.ru/1-udarnaya-armiya-v-boyah-na-dmitrovskoj-ze.html

Вспоминает жительница села Шуколово Антонина Тимофеевна Белозёрова:

«Напротив нашего дома в Шуколове была медсанчасть. Работал там врач-мужчина и две девушки. Случалось, что приходили обогреться и наши разведчики. Хозяева того дома, что отдали для размещения раненых, были старые муж и жена, одинокие и очень сварливые. Они были очень недовольны, что их потеснили. Однажды хозяйка дома-«медсанчасти» приходит к нам, жалуется на своих «гостей» и признаётся, что не дала им одеяла завесить окна на ночь. А раненым же нужен постоянный уход, а как без света? Темнело быстро. И вдруг слышим – летит самолёт со стороны Новлянок, тяжело гудит. У нас за участком было вырыто бомбоубежище, покрытое огромными, толстыми брёвнами. Мы туда спрятались, а сами слышим – сбрасывает бомбы. Сколько-то сбросил ниже кладбища на спуске – там накануне, в ожидании прихода немцев, вырубали для обзора кустарник и складывали его в кучи рядами – так вот он по этим кучам прошёлся. Ещё одну — точно в медсанчасть, поскольку там свет горел, одну к нам во двор (эта огромная бомба не взорвалась, её потом в 1943 году солдаты у нас вывезли), одну на крышу нашего дома и одну на бомбоубежище. А у нас там много народу сидело. Как-то это бомбоубежище немцы вычислили. Помню, взрослые тогда говорили, что у нас в Шуколове немецкая разведка была, а потом в домах возле реки Икшанка внизу шуколовского холма накрыли группу немецких агентов, которые жили там несколько лет. Так вот, бомба, что прилетела на крышу, скатилась и рванула рядом с домом. А на бомбоубежище бомба срекошетила, отлетела в сторону и там взорвалась. В это время мама у нас молилась перед Казанской иконой, и мы тоже молились, плакали. Когда же налёт закончился и соседи помогли нам выбраться из бомбоубежища, мы увидели, что на месте соседского дома, где была медсанчасть, остались одни стены. Кого из солдат наши шуколовские нашли – похоронили в братскую могилу на выезде из села слева, напротив кладбища. Потом это захоронение перенесли в Деденево на станцию. Мы ходили до Деденева солдатиков провожать». — источник

Вспоминает жительница посёлка Деденево Антонина Фёдоровна Тягачёва:

«В войну я жила с мамой в Батюшкове. Когда к нашим деревням и сёлам приблизилась линия фронта, стали прибывать сюда и наши солдатики. Стояло их тут какое-то невероятное количество, и большинство — голодные и замёрзшие. Бывало, мама запустит их полон дом, наварит картошки целый чугунок и раздаёт им по две картошины. Больше дать было нечего. А солдаты, пока варилась картошка, к печке подкладывали свои брикеты с комбижиром из сухого пайка, чтобы размягчить. Потом картошку с этим жиром смешивали, и так одна партия солдат питалась. Этих отогреем, покормим, выпроводим, а там на подходе следующая партия: «Мать, дай нам поесть»… Мама и их запускает. Жалко их очень было. Потом кто-нибудь из них подойдёт за добавкой, а мама горько так говорит ему: «Сынок, прости, я тебя уже кормила». И тот уходит ни с чем… А как-то один солдат достал из кармана блокнот и карандаш – наверное, держал для писем, — и отдал моему брату со словами: «Возьми, парень, мне это не пригодится. Я знаю, что я здесь погибну»… Но был у нас в Батюшкове и сам командарм Кузнецов. Помню его строгим, подтянутым. И помню его слова: «Потерпите, товарищи. Совсем скоро немцев здесь не будет». Что ж, так оно и произошло – немцев отсюда выгнали быстро». — источник

Из докладной записки «Об итогах военных действий частей 1-й Ударной армии и работе Особого отдела НКВД»

14 февраля 1942 г.

Совершенно секретно

ЗАМ. НАРКОМА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СОЮЗА ССР КОМИССАРУ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА тов. АБАКУМОВУ

Санслужба. При армии во время боевых действий было развернуто 5 госпиталей и весь медицинский состав от частей до санотдела армии был призван на эвакуацию раненых с поля боя и оказание им медпомощи.

Со своей работой госпитали справились, но за отдельными руководящими работниками нами выявлен целый ряд преступных действий. При наличии всех условий для лучшего обслуживания больных в отдельных госпиталях были созданы тяжелые, антисанитарные условия. Раненых содержали в холоде, грязи, вшивости, голодных, без ухода и немедленной помощи, о чем свидетельствуют следующие факты.

ППГ № 652 22.12.41 г. разместился в с. Астафьево. В силу большого наплыва раненых, последних кроме села Астафьево разместили в ближайших ему деревнях — Городище и Коверено. К 25 декабря раненых в госпитале № 652 скопилось до 700 человек. За время нахождения раненых в госпитале большинству из них не была оказана помощь, раненые оставались все время без пищи, в силу чего вынуждены были выпрашивать у крестьян названных сел кусок хлеба.

Работники госпиталя № 652 свою бездеятельность прикрывали болтовней о том, что они перегружены, и обрабатывать всех поступающих больных не могут. Эту теорию прививал начальник госпиталя Маргаритов, который заявлял, что хирург в сутки может обрабатывать не более 20 раненых. Дисциплина среди работников госпиталя отсутствовала, ряд работников госпиталя занимались систематическим пьянством в рабочее время. Начальник продснабжения госпиталя Рябов Иван Ефимович систематически пил, на работе бывал пьяным, вопросами снабжения раненых не занимался.

25 декабря 1941 г. госпиталь № 652 передислоцировался в Теряев Слободу. Находящихся на излечении раненых передал госпиталю № 769. Уезжая в Теряеву Слободу, госпиталь № 652 оставил не погребенными 8 трупов умерших красноармейцев. Погребление трупов было поручено старшине госпиталя Косяченко Якову Ильичу. Последний свалил их в яму, являющуюся бомбоубежищем села Астафьево, и не засыпал землей, оставил трупы в таком положении до 29.12.41 г.

Не лучше дело в госпитале № 652 обстояло и в Теряевой Слободе: госпиталь не утеплялся, в палатах грязь, поступающие раненые обрабатывались несвоевременно. За указанное преступление нами были арестованы начальник госпиталя Маргаритов и старшина Косяченко, которые осуждены Военным трибуналом — Маргаритов на 8 лет, Косяченко — на 5 лет с посылкой на передовую линию фронта.

Аналогичное положение нами было вскрыто через агентуру и в ППГ № 676, где при наличии запасов продовольствия, белья, постельных принадлежностей, кроватей, хорошего благоустроенного здания (б. городская больница г. Высоковск) раненые содержались в холодных, грязных помещениях на полу, без постельных принадлежностей и белья. Отсутствовала своевременная медпомощь раненым и, вследствие чего, имели место смертные случаи, так, например:

22.12.41 г. дежурной медсестрой 676 ППГ Колесниковой был обнаружен в комнате, где сливают помои, больной боец — фамилии не известно. После чего его перенесли в палату и пригласили врача — хирурга Раймову, которая заявила, что это не мое дело, а пригласите терапевта. Терапевт в это время находился в соседней деревне. Несмотря на наличие в госпитале других врачей, а также начальника госпиталя, указанному бойцу не была оказана помощь, а 23.12.41 г. он умер.

Второй характерный случай смерти бойца Завьялова: 25.12.41 г. в ППГ был доставлен тяжелораненый боец, который не был осмотрен врачами, находился 12 часов без медпомощи. Завьялов неоднократно требовал к себе врача, но помощи оказано не было, в силу этого утром 26.12.41 г. [он] умер.

23.12.41 г., красноармеец Бочаров, находящийся на излечении в ППГ, ночью неоднократно требовал клизму или слабительное, но не добился и в эту же ночь умер.

Только за 10 дней работы госпиталя, т.е. с 20 по 31 декабря 41 г., умерло 32 человека, из них ряд по вине госпиталя. С целью избежания ответственности и скрытия следов преступления, некоторые врачи при заполнении журнала искажают действительность, как, например: смерть Завьялова в журнале врачом Фирсановым констатирована, что он был без сознания и его наблюдали врачи, чего в действительности не было.

О таком положении в госпиталях было известно начальнику санитарного отдела армии Герасименко, но каких либо реальных мер к устранению перечисленных недочетов с его стороны не принято. За отсутствие контроля и нереагирование на безобразие, творившееся в госпиталях, по нашей информации Военным советом снят с работы комиссар санотдела армии батальонный комиссар Хоботов.

Медсанучреждения бригад и армии во время боев не смогли использовать отдых бойцов для проведения медико-профилактических мероприятий, вследствие чего среди бойцов распространилась массовая вшивость. Созданный при армии банно-прачечный отряд имел пропускную способность всего лишь 2000 пар белья в сутки, что ни в коей мере не обеспечило полной потребности личного состава армии. Причем качество стирки было низкое, белье выходило грязным и с неубитыми паразитами.

— Материалы органов госбезопасности СССР из Центрального архива ФСБ России. — источник

Некоторые документы, отвечающие на вопрос о начале активной фазы наступления 1-й уд.А на запад.

Журнал боевых действий Западного фронта — 1 уд.А, 3 декабря 1941 года (стр.233 — 234).

3 декабря 1941 года (утро)

8 декабря 1941 года (вечер)

План сосредоточения 1-й ударной армии в составе СЗФ у Старой Руссы был нарушен, и вместо планового окончания 6 февраля 1942 года последний эшелон был доставлен 15 февраля… При этом, все части армии выходили в район сосредоточения ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ «без артиллерии и недостаточно обеспеченные материально.»

21 марта 1942 года немцы начали активное наступление на части 1-й ударной армии, в т.ч. крупными силами с использованием танков, конницы и, особенно, авиации на позиции 254 сд, 50 осбр, 84 осбр, 2 гв.сбр…

Согласно отчёту от 22.03.42 года командующего 1уд.Армией Кузнецова командующему СЗФ Курочкину такие бригады, как 50 осбр, 84 осбр и 2 гв.сбр ВЫБЫЛИ ИЗ СТРОЯ. В них осталось по 50-60 штыков и пулемётчиков. Остатки бригад переподчинены другим подразделениям армии… Информация с сайта http://demjanskij-kotel.blogspot.com/2011/12/2.html:

- [31.03.42г. Группа «Миссана» в составе 180 СД, 2 Гв. Сбр, 50, 62, 84 Сбр и 14 Гв. СП вышла из состава 1 Уд. Армии и перешла в подчинение командующего 11 А.]

- [01.04.1942г. Группа «Захватаева» в составе 84 СБР, 62 СБР, 50 СБР, 2 ГВ Сбр, 14 ГВ СП в количестве 911 боевых штыков]

- [08.04.42 г. Сев. группа в составе 84, 62, 50 СБР, 2 ГВ СБР и 14 ГВ СП после сдачи участка 384 СД, выполняя приказ СЗФ, отведены с занимаемого рубежа обороны на формирование в р-н Гридино — Загоска.]

- [12.04.42 г. 2 Гвардейская стрелковая бригада выводится из состава войск СЗФ. Части бригады прибывают на ст. Сонково для формирования 25 Гвардейской стрелковой дивизии.]

Дополнительно: 27 марта 1942 года был осуждён, а 28 марта расстрелян командир 50 осбр полковник Рябов Василий Васильевич. Там же (около деревни Борисово) и почти в тоже время (4 дня спустя, 2 апреля 1942 года) «был смертельно ранен» командир 2 гвардейской стрелковой бригады (бывшей 71-й отдельной (морской) стрелковой бригады) полковник Безверхов Яков Петрович…

источник: Александр Симаков

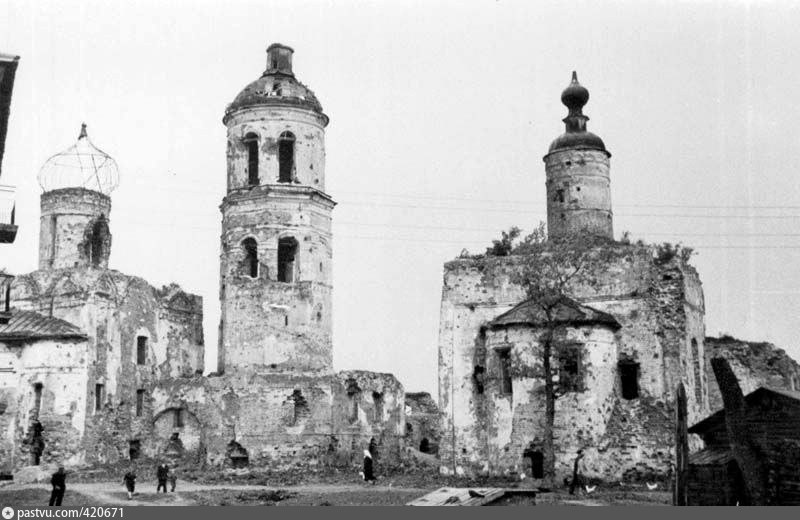

Старая Русса — 80 лет назад, 8 января 1942 года начались бои за освобождение города от немецко — фашистских захватчиков.

1942 год. Старая Русса. Январские бои за город.

Закончился 1941 год, прошедший для Северо – Западного фронта, в основном, в оборонительных боях и местных наступлениях. В связи с разгромом немцев под Москвой И.В Сталин был настроен оптимистично. У него появилась идея начать как можно быстрее общее наступление от Ладожского озера до Черного моря и разгромить противника на всех фронтах.

Задачи Северо – Западному фронту

Задача противостоящему 10-му и 2-му армейским корпусам противника Северо – Западному фронту была поставлена 16 декабря 1941 года. Войска фронта не позднее 26 декабря должны были нанести силами не менее шести усиленных дивизий удар на Осташков в общем направлении на Торопец, Велиж, Рудня. В дальнейшем совместно с войсками Калининского фронта перекрыть пути отхода немецких войск и отрезать Смоленск с запада.

11-й армии генерала В.И. Морозова не позднее 26 декабря нанести удар в общем направлении Старая Русса – Сольцы и совместно с войсками Волховского фронта отрезать пути отхода немцев со стороны Новгорода и Луги. 34-й армии предстояло сковать противника на Демянском направлении.

В состав Северо – Западного фронта входили четыре армии ( 3-я и 4-я ударные, 11-я и 34-я ) насчитывающие 171336 человек, 172 танка, 2037 орудий и 69 исправных самолетов. Войска фронта превосходили противника по живой силе в 1, 7 раза, по артиллерии и минометам в 1,3 раза, но уступали более чем в 2 раза в противотанковой артиллерии. Особенно велик был некомплект орудий крупных калибров. По ряду причин наступление Красной Армии было перенесено на 5 января 1942 года. В последних числах декабря, используя темное время суток, произведена передислокация частей.

Бои за Старую Руссу

Зимой 1942 года Старая Русса являлась важным транспортным узлом, базой снабжения и центром снабжения для немецкого фронта между озерами Ильмень и Селигер. Ее падение было бы крахом для всего фронта. Перед началом наступлением частей Красной Армии в городе был госпиталь, расположены различные мастерские, множество полевых комендатур и три строительных батальона. Разгромленная под Тихвином 18-я моторизованная дивизия после пополнения ее личным составом и техникой, дислоцировалась в населенных пунктах по берегу озера Ильмень в качестве армейского резерва.

Зимой 1942 года Старая Русса являлась важным транспортным узлом, базой снабжения и центром снабжения для немецкого фронта между озерами Ильмень и Селигер. Ее падение было бы крахом для всего фронта. Перед началом наступлением частей Красной Армии в городе был госпиталь, расположены различные мастерские, множество полевых комендатур и три строительных батальона. Разгромленная под Тихвином 18-я моторизованная дивизия после пополнения ее личным составом и техникой, дислоцировалась в населенных пунктах по берегу озера Ильмень в качестве армейского резерва.

В 11-й армии для штурма Старой Руссы была сформирована группировка ( 84-я, 182-я. и 188-я стрелковые дивизии ). 180-я стрелковая дивизия должна была преодолеть немецкую оборону на участке Заполье – Большая Тисва, выйти в тыл 290-й пехотной дивизии противника и ее уничтожить. Средняя укомплектованность дивизий старорусской группировки составляла 7825 человек, чуть больше половины от штатной численности. Немного в лучшем положении была 180-я дивизия полковника И.И. Миссана.

Редкую и впечатляющую картину передвижения большой массы войск в снегах и болотах южнее озера Ильмень, можно было наблюдать с высоты птичьего полета вечером 7 января 1942 года и в последующую ночь. В трех направлениях пехота, артиллерия, танки, тыловые подразделения, лыжные батальоны пробивались через глубокие снега, мелколесье, болота, кустарники. К сожалению 84-я дивизия генерала Фоменко выступила на четыре дня позже. Одновременного удара не получилось и это сказалось на результате штурма города.

Немецкое командование понимало, что находящихся в городе сил для обороны Старой Руссы было явно мало. В спешном порядке в Старую Руссу был направлен из Шимска 51-й моторизованный полк. Из Коростыни , расположенной между Шимском и Старой Руссой, подходил 2-й резервный полицейский батальон и 1-й батальон 174-го пехотного полка.

Командующий 10-м армейским корпусом генерал Хансен переместился на левый берег Ловати. По его команде командир дивизии СС « Мертвая голова» обергруппенфюрер СС Эйке срочно формирует и направляет через Демянск боевые группы своей дивизии. Одновременно обеспечивает своим транспортом переброску 1-го батальона 46-го пехотного полка соседней 30-й пехотной дивизии. 11 января к группе присоединился переброшенный из Беляевщины саперный батальон СС. В этот же день при подходе к Старой Руссе в бою с красноармейцами были убиты все стрелки – мотоциклисты разведывательного батальона СС.

Наличие достаточного количества автотранспорта и сносные условия передвижения позволило эсэсовцам создать запасы оружия и боеприпасов. При сильном снегопаде боевые эсэсовские группы вошли в подчинение 18-й моторизованной дивизии, образовав 4-й пехотный полк СС.

Временные успехи 182-й стрелковой

Дивизия полковника М.С. Назарова в декабре занимала оборону в районе Белый Бор. 23 декабря дивизия сдала свой участок дальневосточникам и, соблюдая маскировку, ночными маршами сосредоточилась севернее расположения дивизии Миссана, вдоль берега Ильменя.

Дивизия была усилена. Давно прошло время когда ее основу составляли граждане Эстонии. Еще в октябре в ее состав вошел 28-й мотоциклетный полк, преобразованный в 140-й стрелковый. В преддверии наступления, 3 января в распоряжение командира 182-й прибыли 25, 26, 27 и 28-й отдельные лыжные батальоны. 140-й полк по приказу штаба 11-й армии – совместно с 71-м отдельным лыжным батальоном должен захватить село Взвад и в боях за Старую Руссу принимать участие не будет.

8 января 1942 года дивизия перешла в наступление. 9 января удалось овладеть несколькими деревнями севернее города и оседлать дорогу Пеньково – Старая Русса. В пределы города смог пробиться лишь истребительный отряд дивизии, но закрепиться не смог и был выбит противником. Бои на подступах к городу продолжались и на следующий день. Ввиду превосходства огневой системы противника и подвергаясь непрерывной воздушной бомбежке, успех не был развит. Единственно, что удалось – взводом автоматчиков выйти и временно перерезать дорогу Старая Русса — Шимск.

Бои продолжались и в дальнейшем, но коренного изменения ситуации не произошло. 23 января 182-я дивизия получила задачу – оборонять полосу севернее Старой Руссы на протяжении 25 км. В боях дивизия понесла большие потери, в первую очередь от вражеской авиации, огневая система немцев оказалась трудно преодолимой.

Взвад

Взвад – самая северная точка стратегически важного перешейка между озерами Селигер и Ильмень. Здесь кончалась единственная дорога, ведущая из Старой Руссы через 15 км лугов, лесов и болот к озеру и устью Ловати. Это рыбацкое село являлось опорным пунктом на фланге 290-й пехотной дивизии. Осенью немцы покинули село. Какой смысл охранять непроходимые болота и топи. Но когда болота сковал мороз и мог образоваться коридор, ведущий через линию фронта в немецкий тыл, истребительно – противотанковый дивизион занял Взвад. В гарнизоне насчитывалось 543 человека из самых разных частей. 6 января 1942 года немецкий дозор захватил пленных – двух красноармейцев. Удалось добиться от них показаний, что общее наступление 11-й армии начнется завтра – 7 января.

16 января немецкий гарнизон был отрезан. Наши части захватили деревни Некрасово, Подборовье, Корпово. У осажденных вскоре закончились боеприпасы, продовольствие было на исходе. От неминуемой скорой гибели немцев спасало снабжение по воздуху. 14 января немецкому гарнизону через парламентера предложено сдаться. Командир дивизиона, представленный день назад к Рыцарскому кресту, отказался капитулировать. За этим последовала ночная танковая атака.

Гитлер лично следил за этими боями, о чем было сообщено окруженным. Немцам было разрешено оставить Взвад, если гарнизону будет грозить уничтожение. Вечером 21 января наши подразделения овладели Взвадом. Ночью остаткам немецкого гарнизона, унося с собой раненых и больных, удалось вырваться и по льду озера Ильмень, преодолев 25 километров, выйти в район деревни Ужин в расположение испанской «Голубой дивизии». По пути их атаковали два наших У-2

188-я дивизия Рыбакова перед Бряшной Горой и Медниково

Дивизия в декабре 1941 года в составе 34-й армии обороняла полосу Плещевицы, Лобаново, Малое и Большое Замошье. 3 декабря, поздней ночью она овладевает деревней Сухая Ветошь. При подготовке к наступлению полки дивизии сдали передний край обороны соседним 163-й и 245-й стрелковым дивизиям. Совершив марш, 1 января части дивизии расположились за передней линией обороны дивизии Миссана.

Марш начался одновременно со 180-й и 182-й дивизиями. Первым шел 595-й стрелковый полк, проводником у него был 67-летний житель деревни Маята И.В. Липатов. Под покровом темноты, скрываясь в крутых берегах поросших кустарником, незамеченный противником полк к 11.20 вышел в полукилометре к северо-востоку от деревни Подборовье.

Местная жительница, молоденькая девочка, на вопрос – есть ли немцы в деревне, ответила, что немцев нет. Действительно, накануне немцев не было. Но не знала она, что ночью немецкие подразделения вошли в деревню и приготовились к бою. Ничего не подозревавшие красноармейцы 595-го полка неожиданно встретили сильнейший огонь из замаскированных огневых точек. В ходе боя полк понес тяжелые потери. Подошедший 523-й полк, вступивший в бой, также имел убитых и раненых. Потери были настолько высоки, что продолжать наступление дивизия могла не раньше 16-17 часов дня.

Тем не менее, 188-я дивизия продолжала наступление в общем направлении на Старую Руссу. Были выбиты немцы из деревень Талыгино и Анишино. К 14.00 была взята Бряшная Гора, Иванково, велся бой за платформу Анишино. Противник хорошо подготовил город к обороне, полки дивизии несли большие потери. К вечеру 9 января немцы смогли вернуть себе Бряшную Гору, и все дальнейшие попытки выбить их оттуда будут безуспешными.

Героический бой батальона капитана Величко

Тем временем 2-й батальон капитана А.Ф. Величко, 595-го полка, незаметно для врага обошел стороной Медниково и на рассвете 9 января ворвался в восточную часть города на улицу Минеральная, между К. Маркса и Володарского. С боем были взяты Красные казармы. Метавшихся в панике врагов расстреливали из танковых пулеметов, выставленных вдоль улиц К. Маркса и Бетховена. Батальон занял оборону в ожидании основных сил полка.

И неведомо было Величко, что помощи не будет, что враг остановил остальные батальоны его полка интенсивным огнем из всех видов оружия из опорных пунктов Медниково и Бряшная Гора. Противодействовать врагу они не могли, так как артиллерия отстала далеко в глубоких снегах. Батальон Величко остался в городе один и без радиосвязи с полком.

На исходе трехчасового боя в батальоне могли сражаться не более 80 человек. Комбат, будучи раненным в живот. продолжал руководить боем. Когда дееспособных осталось не более сорока человек, немцы их полностью окружили. Дом, где находились раненые, подожгли, и они вместе с санитарами погибли в огне. Остатки батальона на прорыв повели старший лейтенант И.Ф. Шаповаленко и младший лейтенант госбезопасности Быков. С боем, по железнодорожному полотну они прорвались сквозь кольцо окружения. При этом погиб Быков. Вышли к своим единицы, в том числе и командир медсанвзвода, уроженец Старой Руссы ИТ. Кроленков, рассказавший о том, как было.

Дальнейшие события

Потери дивизии были огромны. В донесении командующему 11-й армией докладывалось, что за период с 7 по 12 января дивизия понесла потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести — 1206 человек. Противник очень активно использовал авиацию. Дело доходило до того, что пехота, неся большие потери, не могла подняться в атаку. Подошедшая артиллерия, не имея разведданных, вела малоэффективный огонь по площадям. К исходу 13 января части 188-й дивизии смогли достичь рубежа 300 метров от окраины Медниково.

Неоднократные попытки пехоты атаковать Медниково успеха не имели Противник подпускал красноармейцев до 70 метров к Медниково, после чего открывал сильный огонь из дзотов и в сочетании с фланговым огнем со стороны Липовицы. Бряшная Гора, отбрасывал наступающую пехоту в исходное положение. В бою за Медниково погиб командир 188-й дивизии полковник Рыбаков.

Рано утром 16 января авангардный 1-й батальон 595-го полка достиг аэродрома, но встретил проволочные заграждения и сильный огонь зенитной артиллерии. Батальон к 10.00 вынужден был отойти, имея убитыми и ранеными около 60 человек. 580-й полк с 30-м и 70-м отдельными лыжными батальонами временно блокировал шоссейные дороги Рамушево – Старая Русса, Холм – Старая Русса.

84-я дивизия ведет бои на окраинах Старой Руссы

Подготовка к наступлению 84-й стрелковой дивизии генерал-майора П.И. Фоменко была схожей с другими наступающими на Старую Руссу дивизиями. Перед новым 1942 годом ее боевые порядки были переданы 26-й и 202-й дивизиям 34-й армии. 4 января 1942 года дивизия сосредоточилась северо-восточнее штаба 180-й дивизии уже в составе 11-й армии. В распоряжение генерала Фоменко прибыли 25, 122-й и 202-й отдельные лыжные батальоны.

После ночного марша, части дивизии к утру 10 января сосредоточились в районе Подборовья, уже освобожденном дивизией Назарова. Лишь 12 января произошло боевое соприкосновение с противником на рубеже Заднее Поле, Нагово, Дубовицы, Старая Русса. Ночью 12 января 201-й полк на Шимском шоссе взял деревню Дубовицы, достиг реки Тулебля. В 12.00 под воздействием сильного огня отошел в район моста на дороге Нагово-Старая Русса на ручье Крекша. В этот же день 1-я рота 201-го полка, 25-й отдельный лыжный батальон и истребительный отряд 11-й армии овладели Рачушей. В ходе яростных контратак к исходу дня 12 января немцы вернули Рачушу себе. 13 января Рачуша была повторно взята нашими подразделениями.

13 января 382-й полк достиг ж.д. моста через реку Тулебля, где и закрепился на день. 14 января попытки 201-го и 382-го полков захватить Дубовицы были неудачны. Отряд в 300 человек под командованием капитана Богданова в 6.45 достиг северо-западной окраины города и уничтожил три тяжелых орудия, несколько автомашин. Вскоре отряд был взят противником в клещи и отошел по железной дороге Старая Русса – Тулебля.

15 января были подбиты два из четырех танков на дороге Дубовицы-Муравьево. В этот день других боевых успехов не произошло. Подразделения продолжали нести большие потери от вражеской авиации. Видя бесперспективность наступательных действий, командующий 11-й армией приказал командиру 84-й стрелковой дивизии перейти к обороне на фронте Старая Русса- Дубовицы – Муравьево- Нагово-Рачуша. Как и в соседних дивизиях, бои приняли позиционный харатер.

В феврале месяце 1942 года к боям в районе Старой Руссы подключилась 1-я ударная армия, но и противник перебросил сюда дивизии с Западного фронта. Боевые действия по окружению немцев в «демянском котле» и ликвидации «рамушевского коридора» сняли с повестки взятие Старой Руссы, по крайней мере, до марта 1943 года.

Среди многих показателей, по которым оценивают итоги военных операций, будь то наступление или оборона, есть такое понятие, как ежесуточные или среднесуточные потери. Эта цифра показывает степень ожесточенности сражения.

В ходе Великой Отечественной войны Красная Армия вела оборонительные бои, которые не всегда увенчивались успехом, но порой удавалось задачу выполнить. Проводила РККА и наступательные операции, одерживала победы, о которых много пишут. Но, увы, не раз наши войска шли в наступление, несли огромные потери, но задач выполнить не могли, и все жертвы оказывались напрасными.

Подобные операции в советское время замалчивались, их как бы совсем не существовало, в крайнем случае их преподносили под каким-то совсем иным углом. Но сегодня мы можем и должны помнить об этих невыигранных битвах.

Самой ожесточенной среди них была Старорусская наступательная операция.

Когда уже «погасла» «Полярная звезда»

Иногда наступление под Старой Руссой считают частью другой, более крупной операции, под кодовым названием «Полярная звезда». В советское время, разумеется о ней тоже никто не знал. Поскольку грандиозная по замыслу операция, в которой были задействованы огромные силы, а координировал войска сам Г.К. Жуков, не удалась. Все, что смогли — это пробить узкий коридор вдоль Ладоги в осажденный Ленинград. Вторым «достижением» была ликвидация Демянского плацдарма немцев. Но в последнем случае задача была выполнена лишь частично: немцев планировали на плацдарме окружить и разгромить, а они ушли сами.

После того, как стало понятно, что замысел «Полярной звезды» осуществить наши войска не смогут, наступление прекратили и было принято решение хоть чего-то добиться. Вот тогда и решили освободить город Старая Русса. Считать Старорусскую операцию частью «Полярной звезды», видимо, не совсем правильно. Стоит напомнить, что «Полярная звезда» предусматривала полное окружение и разгром группы «Север», и если не давала шанс сразу закончить войну, то сильно приближала победу. Цели Старорусской операции были намного скромнее, и казались более реальными.

Силы и планы сторон

В операции приняли участие практически все армии Северо-Западного фронта: 11-я, 27-я, 34-я, 53-я, 68-я и 1-я ударная. Но 68-я армия вступила в бой уже на окончательной стадии операции, 14-го марта.

Перед войсками фронта стояли относительно скромные цели: взять город Старая Русса и подготовить выгодные позиции для дальнейшего наступления южнее озера Ильмень.

Согласно данным справочника «Боевой состав Советской Армии за 1941-1945 гг.», войска фронта располагали 29 стрелковыми и 10 воздушно-десантными дивизиями, 18 стрелковыми, 16 лыжными и 1 танковой бригадами, 16 отдельными танковыми полками, 2 отдельными танковыми и 5 аэросанными батальонами. Войска поддерживали 5 артиллерийских и 3 реактивно-артиллерийских дивизии, 2 реактивно-артиллерийских бригады, 14 артиллерийских, 9 минометных и 9 реактивно-артиллерийских отдельных полков. С воздуха войска поддерживала 6-я воздушная армия в которой имелось 8 авиационных дивизий, до 400-460 исправных самолетов (не считая ночных бомбардировщиков).

Советские войска начали новое наступление практически без передышки, не успев пополнить части и соединения личным составом. А в предыдущем наступлении потери были огромные. Так, например, согласно донесению о боевом и численном составе 1-й Ударной армии, из девяти дивизий лишь две имели численность свыше 9 тыс. человек, в остальных было 4-5.5 тыс. человек личного состава. В четырёх танковых полках армии было всего 25 исправных танков.

Впрочем, согласно донесению штаба, той же 1-й Ударной армии от 05.03.1943 г., соотношение сил на её участке составляло по людям 1:4, по минометам 1:8, по артиллерийским орудиям 1:21, по танкам 0:25.

Что касается немецкой 16-й армии, то она располагала 11 пехотными, 2 егерскими, 1 авиаполевой и 1 моторизованной дивизиями. Большинство соединений в предыдущих боях тоже понесли огромные потери, и превратились в боевые группы, примерно равные полку. В связи с этим немецкое командование стянуло всё, что нашлось: охранные и полицейские части, сводные полки из прибалтов и пр., усилив этими малобоеспособными подразделениями остатки своих дивизий.

В целом можно говорить примерно о четырехкратном численном превосходстве советских войск, и о подавляющем превосходстве в танках и авиации.

Безрадостные итоги

Подробное описание боевых действий в Старорусской операции найти крайне сложно, но можно. Например, в блоге Владислава Петрова есть довольно подробная работа «Старорусская наступательная операция». Однако, суть происходящего на фронте, ничем не отличалась от множества других неудачных наступлений Красной Армии. Наши войска упорно штурмовали немецкие позиции, неся потери и с трудом прогрызая немецкую оборону на отдельных участках.

Были огромные проблемы со снабжением войск. Всего хватало, но боеприпасы, продовольствие и все прочее приходилось доставлять через десятки километров по кое-как проложенным через болота гатям.

С 4-го по 19-е марта на отдельных участках удалось продвинуться на 10-15 км. Было занято с десяток населенных пунктов и их перечень подошёл бы для победных донесений, но реально это всего лишь десяток небольших разрушенных деревень.

Немецкие войска ушли со своих позиций на реке Ловать, и заняли оборону на реке Редья, спрямив оборону и тем самым, уменьшив линию фронта.

За это советские войска заплатили сотней тысяч солдат: 31 789 человек было убито и 71 319 человек составили санитарные потери. И это только до 19-го марта, когда операция официально закончилась. Хотя, по документам, наступление фронта продолжалось позже, вплоть до 22-го марта.

В сводке о потерях по 1-й Ударной армии указывается, что в период с 14 по 18 марта в армии 4 735 человек убито и 11 669 ранено. То есть за четыре дня выбыло две полных дивизии по меркам того времени.

О потерях вермахта точных данных нет. По отчетам группы армий «Север», за период проведения операции, общие потери составляют 13 393 человек (и убитые, и раненые, и пропавшие без вести). Некоторым историкам эти данные могут показаться слишком заниженными. Возможно, здесь только потери войсковых частей, но даже если эта цифра занижена, то едва ли сильно.

Ежесуточные потери в Старорусской операции составили 6 444 человека, и это очень много. Такой же уровень был только на Воронежском фронте в Белгородско-Харьковской наступательной операции. Но Воронежский фронт сумел добиться реальных успехов, противник понес огромные потери, войска могли продолжить наступление. Пролитой под Старой Руссой кровью наших солдат было заплачено за несколько квадратных километров лесов и болот.

Кирилл Шишкин

Источник: Старорусский прорыв: самая кровавая наступательная операция Красной Армии — Русская семерка

© Русская Семерка russian7.ru

источник фото https://ppt-online.org/783418

ссылки проработать:

ПРИМЕЧАНИЯ:

http://www.soldaty-pobedy.ru/soldiers-of-victory/detail.php?ID=768831&sphrase_id=45575

Подробнее о боях под Старой Руссой:

— https://topwar.ru/8685-demyanskiy-kotel-i-operaciya-po-ego-evakuacii.html

— https://pikabu.ru/story/demyanskiy_kotel_3582283

— http://demjanskij-kotel.blogspot.com

— https://www.facebook.com/groups/PosledniyRubeg/permalink/542754842874718/

— https://topnewsrussia.ru/13/10/2019/18636/starorusskaya-myasorubka-pochemu-etu-nastupatelnuyu-operaciyu-schitayut-samoj-krovavoj.html

Деденево. Эхо войны. ДОТы. — https://wanowano.livejournal.com/48443.html

О лыжных бригадах 1-й ударной http://l-battalion.blogspot.com/search/label/1%20ударная%20армия

1-я ударная армия под Старой Руссой — https://vk.com/wall346016379_2862