К 100-летию ВНИИ кормов

Первые работы по созданию показательного лугового хозяйства, явившегося началом будущего Института кормов, начались уже осенью 1912 года. На следующий год начался набор на курсы Департамента земледелия по подготовке специалистов по луговодству и культуре кормовых растений.

[дополнительная информация о Луговой — прим.Авт.]

В 1917 году на совещании специалистов по луговодству был поставлен вопрос о необходимости преобразования курсов и Качалкинского лугового хозяйства при них в специальное учреждение – Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади при Петровской сельскохозяйственной академии (ныне ТСХА).

Было разработано «Положение о станции», утвержденное в 1918 году.

В конце 1918 года, при переходе Петровской академии в ведение Наркомпроса, Наркомзем оставил Качалкинскую станцию себе в качестве самостоятельного высшего научно-технического учреждения.

Станция под руководством директора А. Дмитриева состояла тогда из четырех отделов: отдела исследования и изучения кормовых растений и их хозяйственной ценности, учебно-образовательного, селекционного и культуртехнического отделов.

Постановлением коллегии Наркомзема РСФСР от 12 июня 1922 года Станция по изучению кормовых растений и кормовой площади была преобразована в Государственный луговой институт (ГЛИ). Перед сотрудниками института в то время стояли задачи изучения вопросов использования для сельского хозяйства бросовых земель, болот, а также проведения в жизнь результатов своей научной и технической работы. Институт стал открывать свои отделения в областях страны, резко отличающихся друг от друга физико-географическими и климатическими условиями.

Признавая большие заслуги профессора В.Вильямса в области изучения почв и лугов и в создании русской школы почвоведения и луговодства, в апреле 1924 года коллегия Наркомзема приняла постановление присвоить институту имя Василия Робертовича Вильямса. [требует проверки — прим.Авт.]

Для того чтобы усилить и согласовать работу центральных мелиоративных научно-исследовательских учреждений, был создан Объединенный государственный институт коренных земельных улучшений (ОГИКЗУ). В его состав вошел и ГЛИ.

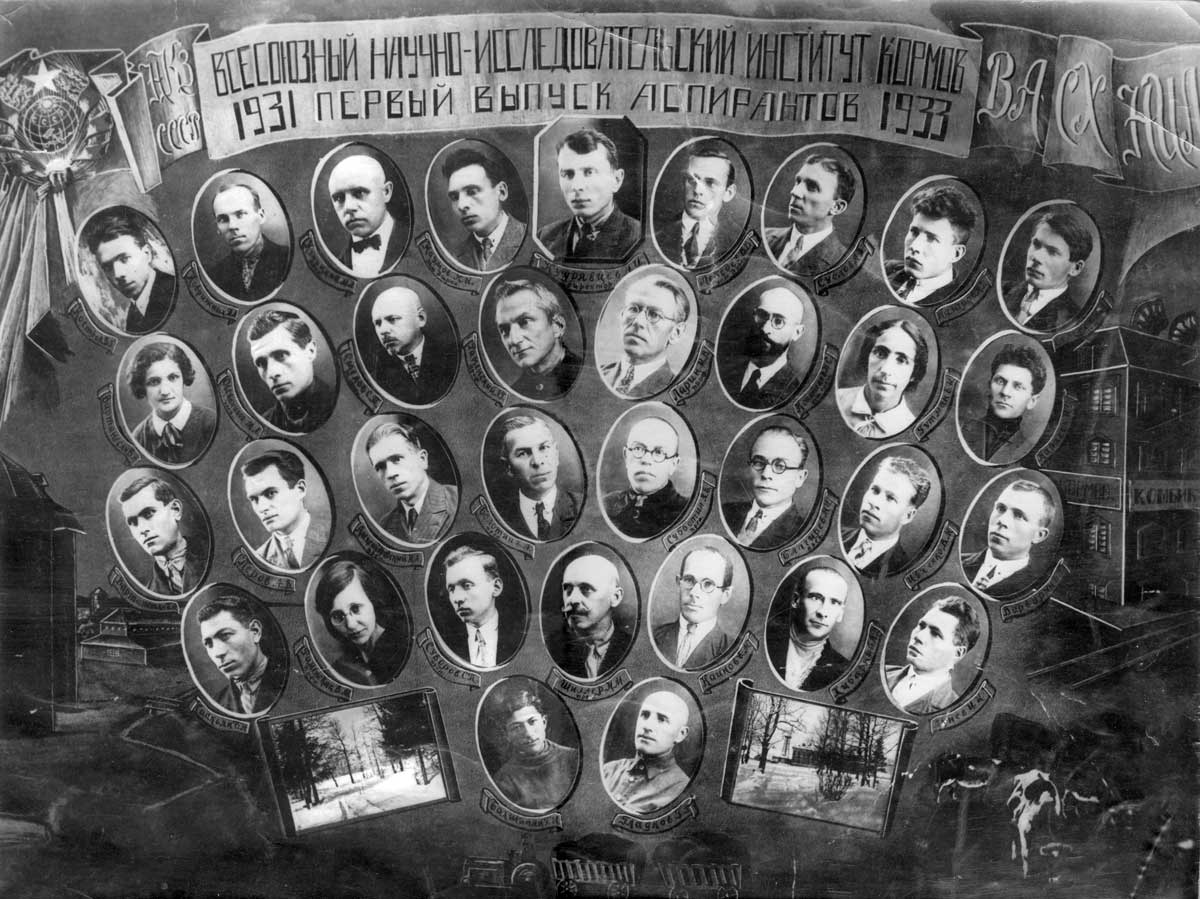

14 июля 1929 года ГЛИ был переименован в Институт луговой и болотной культуры. В результате новых преобразований ОГИКЗУ стал Институтом мелиорации, а наш институт — отделом луговой и болотной культуры. Наконец, в 1930 году отдел лугов и пастбищ выделяется в самостоятельный институт. А в конце 1930 года в составе ВАСХНИЛ был организован Всесоюзный институт кормов, основная база которого находилась в поселке Качалкино.

Все эти реорганизации были связаны с возникновением острых проблем, вставших перед сельским хозяйством страны, в том числе перед животноводством. В институте были созданы важные отделы: экономики, культуры лугов и пастбищ, полевого кормодобывания, селекций и семеноводства, комбикормов, силосный, бюро территориальных исследований и агрохимическая лаборатория.

В 1934-1937 годах в документах встречаются два названия учреждения: «Институт кормов» и «Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов». И только с 1937 года впервые он получил штамп «ВНИИГ Главного управления животноводства НКЗ СССР».

13 декабря 1939 года Совнарком СССР принял постановление увековечить память Вильямса и писать название института как ВНИИ кормов имени В.Р.Вильямса.

Тяжелые испытания выпали на долю коллектива ВНИИ кормов в годы Великой Отечественной войны.

Вспоминает А.Чепикова:

— В первый день войны у нас в клубе института состоялся митинг, где мужчины и женщины давали клятву быть в рядах защитников Родины. В этот же день военкомат объявил срочный призыв военнообязанных граждан, стали поступать многочисленные заявления от добровольцев.

На фронт ушли 120 сотрудников института, среди них ученые Сергеев, Еремин, Клушин, Гринчук, Щибря, Антипин, Ромашов, Михин и другие.

Не вернулся каждый второй. Героически сражались на фронте и женщины: А.Синицына, А.Грань, Н.Бунина, Т.Ерилова, Н.Попова, Т.Зосимовская, К.Никитина, К.Букашкина, О.Белякова.

В первые же месяцы войны сотни предприятий перешли на выпуск военной продукции. Снабжение армии техникой и боеприпасами, оборудованием и продовольствием стало важнейшей задачей в тылу. К станкам встали тысячи женщин, стариков и подростков. Их рабочий день длился по 14-16 часов, часто они спали прямо у станков.

А.Лаврова, директор музея ВНИИ кормов:

— Укрепляя тыл и обеспечивая фронт продуктами питания, самоотверженно трудились наши женщины, заменив ушедших на фронт отцов, мужей и братьев на всех видах тяжелых, «мужских» работ. Трактористками стали А.Бахарева, И.Карпова, М.Кузнецова, К.Шипилова, А.Дутова, А.Самохина. На лесозаготовках работали женские бригады, в составе которых были А.Ковалева, М.Белова, П.Кононова, К.Ермишина, А.Барынина, М.Кириллова, Е.Алексеева и др.

Луговчанки актив — но включились в движение всенародной помощи фронту за создание фонда обороны Родины, пять добровольных взносов послали на фронт бойцам.

Поистине героической была эпопея по спасению, эвакуации 50 породных коров и 20 лошадей экспериментальной базы института в глубокий тыл в условиях поздней осенней распутицы, бездорожья наступившей зимы и бескормицы, частых бомбежек.

С первых дней войны институт был переведен на военное положение, тематика работ диктовалась нуждами фронта. Так, институт получил срочное задание – разработать эффективные мероприятия по созданию прочного дернового покрова для аэродромов ВВС. Стояла цель – скорейшее создание новых аэродромов и посадочных площадок для военных самолетов, обслуживающих передовую линию фронта. С огромным подъемом взялись за эту работу старейшие специалисты института: Раменский, Смелов, Конюшков, Тарковский, Шаин, Минина и другие.

Вспоминает А.Чепикова:

— Были испытаны на прочность различные грунты, виды многолетних трав, особенно те из них, которые могут быстро образовать мощную корневую систему в поверхностном слое почвы. Ставились опыты и в полевых условиях, и в лабораторных, и в вегетационных домиках института, и даже на крышах его строений для целей маскировки. Лучшие варианты опытов немедленно сообщались в Управление ВВС, где они использовались по всем линиям обороны.

В кратчайший срок сотрудники института выполнили это задание. Работы по ускоренному залужению военных аэродромов нашли применение и в других сферах жизни военного времени: быстрорастущую дернину из многолетних трав (целые рулоны) использовали для маскировки особо важных объектов, для укрепления пострадавших от бомбежек железнодорожных насыпей. В 1943 году приказом начальника Управления аэродромного строительства ВВС 46 сотрудников института получили благодарность за добросовестный труд по агрообслуживанию военных аэродромов страны.

В октябре 1941 года директор ВНИИ кормов Михаил Иванович Тарковский обеспечил размещение на усадьбе института 26-го рабочего батальона Красной Армии [В.Н. Маляров «Строительный фронт в годы Великой Отечественной войны» — прим.Авт.] и москвичей, присланных в район Луговой на строительство оборонных сооружений, руководил институтским отрядом ПВО. В период организации партизанского отряда оказывал содействие в снабжении его продовольствием, одеждой, материалами.

Когда Институт кормов получил приказ эвакуироваться в тыл, началась срочная упаковка наиболее ценного оборудования, материалов научных исследований, архива. Местом эвакуации была назначена Мелиоративная опытная сельхозстанция на правом берегу Волги, южнее города Камышина Сталинградской области.

Вспоминает А.Чепикова:

— Сотрудники ВНИИК продолжали там свою работу почти 1,5 года. Нас, беженцев, хорошо приняли, обеспечили жильем, предоставили свои лаборатории, оборудование и химикаты для работы. А мы и члены наших семей помогали станции в уборке урожая зерновых, бахчевых, кормовых культур.

В этот период перед коллективом института была поставлена задача провести поисковую работу по созданию посадочных площадок краткосрочного использования при наличии снежного покрова на территории. Мы ставили опыты с полным и частичным удалением снега, с применением катка для уплотнения снежного покрова и поливом снега водой для его затвердевания. Проводились исследования по изучению физических свойств снега.

В связи с тем, что враг приближался к Сталинграду и Камышину, начались усиленные бомбежки вдоль Волги. В начале 1943 года нам было дано указание возвращаться в Луговую.

В военные годы в институте была разработана технология создания лечебно-пищевого препарата из зеленых растений, использовавшегося как источник витаминов. Изобрели этот продукт профессора института А.Зубрилин и С.Зафрен. После его дегустации в Наркомздраве СССР и последовавшей высокой оценки 8 августа 1942 года решением Совнаркома СССР в институте была создана центральная научно-экспериментальная витаминная лаборатория и открыт цех по производству препарата. Вся продукция шла на фронт, в военные госпитали и детские учреждения. По методике, разработанной учеными, сытную пищевую пасту, богатую белком, каротином и витаминами, готовили бойцы и в полевых условиях, и в партизанских отрядах.

Жительницы Луговой, работавшие в витаминном цехе, с весны ходили с огромными корзинами за скошенной люцерной, клевером, морковной ботвой, елочной хвоей. Дробили зелень на молотковой дробилке, вручную отжимали из нее на винтовом прессе питательный сок, ставили огромные баки на горячую плиту, чтобы всплывал свернувшийся белок. И был закон: самим не есть, все – для фронта.

Во время войны сотрудники ВНИИ кормов не только проводили научные исследования. Они работали на строительстве противотанковых рвов, рыли окопы, восстанавливали разрушенное во время боевых действий хозяйство института, помогали близлежащим хозяйствам ликвидировать последствия оккупации. Так как институт пострадал в результате боевых действий, весь штат временно переехал в Юсуповский дворец в Москве.

После войны институт стал головным всесоюзным научно-методическим учреждением по кормопроизводству. В 1954 году на него было возложено осуществление научной разработки вопросов развития и укрепления кормовой базы социалистического животноводства. Значительно расширилась и структура ВНИИК. К имеющимся отделам добавились другие: полевого травосеяния, пропашных культур, механизации с экспериментальной мастерской, спецназначения. Основные отделы обслуживали дополнительные структурные единицы: сектор подготовки кадров, библиотека и музей, бюро иностранного опыта, сектор издательства, метеостанция и вегетационный домик, стеклодувная мастерская и фотолаборатория, чертежное бюро и союзная коллекция семян трав, отдел строительства и ремонта со столярной мастерской, лесопилкой и кирпичным заводом. Многие из этих структурных единиц успешно работают до сих пор, помогая решению главных задач.

Т.РОГОВА, наш корр.

Источник: Газета «Лобня» http://inlobnya.ru/upload/642_78978ed71e39f7cfb1da74deee8718535df60506.pdf «Развитие института кормов», статья Т. Роговой