Ставка ВГК в своей директиве от 7 января 1942 года приказала охватывающими ударами армий правого крыла Калининского фронта из района северо-западнее Ржева на Сычёвку, Вязьму и войск левого крыла Западного фронта из района Калуги в направлении Юхнов, Вязь с одновременным наступлением остальных армий Западного фронта на Сычёвку и Гжатск окружить, расчленить и уничтожить основные силы группы армий «Центр» в районе Ржев, Вязьма, Юхнов, Гжатск.

Севернее армии левого крыла Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П. А. Курочкин) осуществляли Торопецко-Холмскую операцию. На Брянский фронт (генерал-полковник Я. Т. Черевиченко) возлагалась задача прикрыть наступление Западного фронта с юга.

Для завершения окружения вяземской группировки противника Ставка предусматривала высадку 4-го воздушно-десантного корпуса юго-западнее — перерезать железную и шоссейную дороги Вязьма-Смоленск.

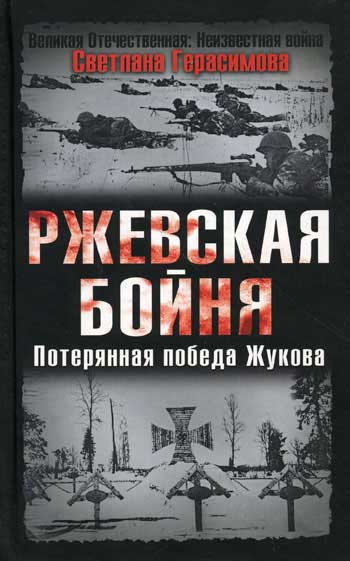

Ржев: неизвестная битва Георгия Жукова

В начале 1942 года в результате знаменитого контрнаступления линию фронта удалось отбросить на 150—200 километров от Москвы. Советские войска под командованием Георгия Жукова в ходе трех наступательных операций пытались срезать обращенный в сторону Москвы изгиб линии фронта, получивший название Ржевский выступ, и окружить находящуюся на нем 9-ю армию группы «Центр». Ожесточенные бои на этой небольшой территории продолжались в общей сложности 13 месяцев, до марта следующего года, но к намеченной цели так и не привели: Ржевский выступ ликвидировать не удалось. В марте 1943 года немцы сами оставили позиции, выпрямляя линию фронта и перебрасывая войска и технику к Курску. Бои под Ржевом — один из самых кровавых эпизодов Великой Отечественной. Общие потери Красной Армии только по официальным данным превысили миллион человек. Ржев и соседние города были полностью разрушены.

Поскольку крупной победы, как в Сталинграде или под Москвой, на Ржевском правлении одержано не было, после войны об этой трагической странице военной истории предпочли забыть. В мемуарах Жукова ей уделено всего несколько абзацев, а маршал Конев, также командовавший там, вообще обошел эту тему молчанием… Журналисты НТВ провели собственное расследование, собрав свидетельства непосредственных участников событий и архивные документы, многие их которых были до сих пор засекречены. Съемки фильма продолжались столько же, сколько и сама битва — больше года. На площадке, в болотистых полях подо Ржевом, помимо журналистов работали более ста актеров, каскадеров и энтузиастов, была задействована настоящая техника времен Второй мировой — самолеты, танки. Сочетание документального расследования, художественной реконструкции и компьютерных спецэффектов погружает зрителя в атмосферу одного из самых масштабных и самых трагических сражений Великой Отечественной. 1

Борис Юлин, историк, военный эксперт,

о Ржевско-Вяземской операции 1942 года

В книге излагается отличная от официальной точка зрения на наступательные операции советских войск в районе ржевско-вяземского выступа в 1942 и 1943 гг. На основе документов ЦАМО РФ автор рассказывает о подвиге и трагедии воинов 39-й армии и 11-го кавалерийского корпуса во время окружения в июле 1942 г. Автор предлагает новый взгляд на 1-ю Ржевско-Сычевскую операцию лета — осени 1942 г., подробно рассматривая ее территориальные и временные границы, состав участников и понесенные потери. Впервые в отечественной историографии С. А. Герасимова исследует предысторию Ржевско-Вяземской операции 1943 г. Автор пытается определить причины провала стратегических замыслов командования Красной Армии об окружении и уничтожении группы армий «Центр»…

Ржевско-Вяземская линия обороны, которая строилась летом-осенью 1941 года для защиты Москвы, но не сыграла своей роли.

Итогом части проведенных исследований стал выход книги «Оленинский рубеж».

Книгу теперь можно скачать с Яндекс.Диска https://yadi.sk/i/FTA_sBii3PuiCn или

Google Drive https://drive.google.com/file/d/14OMhXltuvozlr4g8bo_1EfNt1GyuAyfU/view

СОВРЕМЕННАЯ СТАТЬЯ О ИСТОРИИ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ…

Alexandra Lemesle 6 мая в 16:06

Уже заранее готова к мерзейшим комментариям и вообще ко всему, что обычно люди избегают писать сами, но охотно обливают грязью в постах других людей. Но 9 мая начнется победная истерия, и хоть иногда хочется писать то, что я действительно слышала от своих стариков. А мои старики об этом говорили не охотно, проговариваясь в сердцах, посмотрев патриотический фильм по телевизору, или прочитав очередной опус в газетах.

Я выросла во Ржеве. А все ржевские немного другие. И дело даже не в том, что у нас до сих пор часть лесов так и стоят неразминированные, ежегодно подрываются на противопехотках грибники, а на даче запросто можно увидеть гильзу от артиллерийского снаряда военных лет в качестве вазы для гладиолусов, копилки и даже емкости для болтов и гаек.

Ржевская земля держит до сих пор тайны и сведения, о которых не хотят трезвонить в победные трубы ни советское руководство, ни российское. Уж очень неприятный и дурнопахнущий получится портрет. О точном количестве погибших в Ржевской битве, или как ее называют немецкие источники «Ржевской Мясорубке», сознательно искажаются сведения с 5 августа 1943 года, когда Сталин приехал во Ржев и увидел выжженную землю и Волгу, которая за 3 года бомбежек даже изменила свое русло. «Не может в этом городишке погибнуть больше людей, чем городе Великого Сталина», заключили военные мужи и с той самой поры достоверные сведения о потерях мы знаем только из документов Вермахта. А они гласят о том, что погибших только со стороны немцев около 850 тысяч человек, и по предварительным выкладкам немецкой разведки русских погибло не менее 1 200 000 человек без учета раненых и умерших в госпиталях.

А я уже как-то попривыкла к роли провокатора и поднимателя с глубин истории и памяти человеческих или недочеловеческих секретов.

Сегодня разговор пойдет о партизанских отрядах, статистики о погибших и замученных в ГЕСТАПО партизанах нет до сих пор.

Так уж получилось что с октября 41 года и до марта 43 года в ржевских лесах находились и регулярные войска Красной Армии, и партизанские отряды, и регулярные войска СС и Армии Центр Вермахта. Все они активно вели боевые действия, при этом на этих же территориях проживали местные жители, которых даже никто не собирался эвакуировать. Никто даже представить не мог, что немцы дойдут до Калинина /ныне Тверь, областной центр в 100 км от Ржева/ уже к октябрю. Вы ни в одном кино не увидите, что в Калининской области эвакуацию ее населения даже не успели запланировать, сначала пытались справиться с потоком бегущих с Белоруссии, следом накатилась волна из Смоленской области, а к сентябрю уже вовсю эвакуировали Москву. До Калинина, а уж про Ржев и речи не идет, никому не было дела. Парторганы самостоятельно своими силами вывозили только свои семьи, архивы, к сентябрю документы уже просто жгли, вывозить было уже не на чем, так как Жуков уже минировал и подрывал все мосты через Волгу и Вазузу. Кто был на Верхней Волге тот знает: в брод с детьми Волгу не перейти, вода очень опасная. Те что жили на восточном берегу Волги уходили сами как могли. Жители западного берега Волги после подрыва мостов остались брошены на произвол судьбы. Большая часть людей с восточного берега была специально переброшена для рытья противотанковых рвов, блиндажей и укрытий на западный берег. Все они остались на ржевской земле. Из 58 тысяч ржевитян к 5 марта 1943 года по официальным сведениям осталось 253 человека. Есть данные о 258, точных и достоверных сведений нет.

Если вы считаете, что партизанские отряды появлялись сами собой, сознательные граждане, не успевшие добровольцами уйти на фронт, обеленные сединами ветераны первой мировой и гражданской, отважные врачи, топографы, радисты, минеры, автоматчики сами организовывались в лесах в военные формирования, то это сказки венского леса. Партизанскими отрядами всегда руководили специально обученные для ведения боя в тылу врага военные специалисты, у них были в ведении разведроты, радисты, младший и средний медицинский персонал. Они направлялись в оккупированные зоны и уже там принимали в свои ряды местных жителей. А это означало, что даже если вы семи пядей во лбу по военной тактике и стратегии, знаете в закрытыми глазами все леса и болота, можете сами организовать свой отряд и бить врага — без согласования с парторгами и штабом вам это делать запретят, а если начнете проявлять хоть какую-то инициативу, то расстреляют за саботаж без вынесения приговора. Такое «умелое» руководство утопило в ржевских болотах большую часть 33 Армии, привело к гибели генерала Ефремова.

У местных жителей всегда было два пути — либо сотрудничать с немцами, либо с партизанами. Так как семьи нужно кормить, то служить нужно было кому-то обязательно. И если в 41 году еще можно было как то протянуть до весны на запасах, так как летом и осенью все успели запастись и даже припрятать запасы в лесных схронах, то к зиме 42 года уже ни скотины, ни запасов не было, за грибами было ходить опасно — леса минировали причем все: немцы от советов, партизаны от немцев, поля не сеялись, так как бои были постоянно и непрерывно, и даже зверей в лесах не было — живность вся ушла на восток еще осенью 41. Бабушка рассказывала, что лоси шли просто напролом напуганные бомбежками настолько, что даже в страхе затаптывали молодняк. Это вообще не свойственно этим животным, но война калечила даже их. Весной 42 года птицы не пели — их просто не было. Пустые, безжизненные леса, с лежащими гниющими повсюду трупами советских солдат. У немцев были специальные похоронные бригады, они сначала собирали тела и отправляли в Германию, с лета 42 они уже не справлялись с отправкой раненых, поэтому хоронили в России, но хоронили. Наши лежали гнить на земле, если сердобольные бабы из соседней деревни похоронят и то было дело, в большинстве своем они так и гнили, и многие лежат до сих пор в виде остатков ржавых касок и пряжек от ремней.

Так вот если до павших героев никому не было дела, то представляете как «заботились» о местном населении. Надо отметить, что уже с момента начала войны у комитетчиков было сразу введено в обиход понятие «проживание на оккупированной территории» это означало, что даже если ты с немцами не сотрудничал, но жил или твои родственники жили на оккупированной немцами территории, то потенциально ты уже фашист. Если не докажешь обратное. Проживание на оккупированных территориях аукалось пожизненно, даже детям оказавшимся в оккупации в малолетнем возрасте и детям их детей.

Пропитание для семьи можно было получить только либо служа немцам, либо партизаня. У немцев служить добровольно не хотел никто, но обычно немцы просто заселялись в любой дом и деваться было некуда. Летом 41 года, родная сестра моего деда Виктора Васильевича Филиппова Валентина, родила сына. В сентябре 41 она получила похоронку на мужа. В октябре пришли фашисты. В ноябре малыш заболел, в одну из ночей он вообще перестал спать, тогда один из немцев взял ребенка и сунул его в снег. Валя пыталась выхватить ребенка, но ее удерживали соседки и не дали забрать ребенка из снега. Он поплакал немного и затих. Она тронулось умом в этот же день. Детей у бабы Вали больше не было, в 42 году ей сделали в партизанском отряде неудачный аборт, она еле выжила и так и прожила всю свою жизнь одна.

В партизанских отрядах тоже жизнь особо сладкой не была. Чтобы вообще представить себе контингент и атмосферу, которая была в отряде представьте своих соседей по подъезду в лесу, где идет война, нет никакой милиции, никакого закона, вчерашний урка может быть зам командира отряда, так как знает и умеет по-тихому резать фашистам горло, у них в руках оружие, и если они хотят, то сделают все что угодно и вы ничего не докажете. Вот приблизительно так все и было.

А быть женщиной в партизанском отряде означало, что если у тебя нет постоянного мужчины, причем такого, который может за тебя заступиться, хочешь ты или нет, пользовать тебя будут тайком или открыто в любой момент все кто угодно, и правил и защиты нет. Считалось, что женщина сама спровоцировала и всегда говорили что «Сука не захочет — кобель не вскочит».

Красивые фильмы про партизанов, где у костра сидят семьи партизанские с младенцами, кормящими женщинами бабушку всегда возмущали, она вставала и уходила на кухню. Смотреть такие «сказки» она не могла.

Если уж начать издалека, то не будет для вас секретом, что партизан разыскивали в лесах методично и постоянно, для этого использовали и авиацию, и отборные отряды СС, и обученных немецких овчарок. Так вот маленькая ремарка — кормящая женщина пахнет настолько сильно, что даже обычная собака запах грудного молока учует. Немецкая овчарка его услышит за километры даже против ветра. Плюс у женщин бывают и другие выделения, которые даже лисы чувствуют и волки, не только чуют, а могут прийти в отряд.

Поэтому в такие периоды все женщины-партизанки из лагеря уходили в так называемые Бабьи Ямы. Это были овраги, обычно у реки, чтобы можно было постираться и помыться. Если из какой то Бабьей Ямы женщина в отряд не возвращалась, это означало что ее либо нашли немцы, либо изнасиловали и убили свои. В любом случае другие женщины уже уходили в другое место. В таких же бабьих ямах делали сами себе аборты, там же рожали. Если у женщины были дети от мужа, то младенцев обычно топили — к детям, оставшимся у партизан с новорожденным бы не пустили, да и ребенку от другого мужчины, вернувшийся с войны муж вряд ли был бы рад. Если ребенок был от немца, то даже молодые незамужние бабы его топили — все прекрасно понимали что вернуться русские и посадят за «сотрудничество с немцами» даже если это было изнасилование. Если же ребенок был от неженатого партизана, погибшего или пропавшего без вести, то командир даже мог задним числом сделать запись о регистрации брака /он имел на это право/ и у ребенка формально был отец. Я знала таких женщин, они как правило так и не выходили замуж, жили одиноко, ребенок вырастал и уезжал из Ржева, а про женщину все, кто понятия не имел, что им пришлось пережить в лицо их называли «лесными шалашовками», «партизанскими подстилками», слава богу что не немецкими — немецких всех отправили в лагеря сразу в 43 по приходу Красной Армии. Никто из них не вернулся. Может сгинули в лагерях, может остались там сами. Но во Ржеве ни одна из сиделец не появилась. С младенцем бабы в лагере оставаться не могли и старались уходить в деревни. Там их очень часто находили немцы, просто вычислив, что раньше бабы этой не было, а взяться она могла только из леса, а значит — партизанка. Вдов и сирот партизанских героев старались отправить лесами в Вологодскую и Ярославскую область, там немцев не было. Остальные бабы с ребятишками выбирались сами как могли.

Моя бабушка была дама очень крупная, мы в роду вообще все не дюймовочки, кость у нас тяжелая, кулаки мужицкие и внешность, слава богу, с точки зрения мужского пола, малопривлекательная. Приставать удовольствия мало, а по морде огрести можно было здорово. Кроме того, до войны она работала в Павшине в отделе кадров военного завода, «манерам» и методам общения с военной братией владела в совершенстве. В июне 41 она приехала в деревню Ульяново Зубцовского района Калининской области к матери в отпуск. В октябре 41 она приступила к службе курьера партизанского отряда — она пешком из места дислокации отряда носила донесения в штаб Калининского фронта и обратно приносила приказы.

Что она пережила, она никогда мне не рассказывала. То, что она служила в партизанском отряде я узнала совершенно случайно. Вообще, как ни странно, к женщинам-партизанкам было очень унизительное отношение. Никто не задумывался, что они воевали, что они рисковали жизнью. Первое что им говорили, что они с «мужиками по лесам всю войну е—сь» это было ужасающе, я сама слышала такие вещи от соседей-мужиков. Поэтому не удивительно, что партизанскими наградами женщины не хвастались. Именно когда я нашла совершенно случайно корзинку с бабушкиными медалями за отвагу, я и узнала о ее боевом прошлом. Меня больше потрясло, что она это скрывала, а не то что она воевала. Но даже дед я так поняла периодически ее унижал и оскорблял, «Ты куда в таком коротком платье пошла? Тут тебе не партизанский отряд». Их обычно ходило по двое. Две девушки на дороге привлекали меньше внимания, чем одна. Но все ее напарницы погибали. Бог неведомым образом отводил от нее и немецкие облавы, и противопехотные мины, и даже бомбы авиационные. А все ее напарницы гибли в первые 2-3 месяца службы. С зимы 42 она уже напарниц не брала. И как мне она однажды рассказала, было столько крови и смерти вокруг, что очень хотелось умереть. Шла уже на автопилоте, не задумывалась, снег, дождь, мокрые ноги, замерзшие.

По итогам совещания у Верховного Главнокомандующего 5 января 1942 г. Г.К.Жуков высказывал (? — пока подтверждений документальных [кроме воспоминаний Жукова] не вижу — прим. Авт.) серьезные опасения относительно целесообразности проведения крупных наступательных операций зимой 1942 г. по всему фронту от Ладожского озера до Черного моря:

«Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника. Без наличия мощных артиллерийских средств они не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести более мощное наступление» (Жуков Г.К.Воспоминания и размышления. В 2 т. Т.2. М.: Олма-Пресс, 2002, с. 43).

Невольно возникал у меня, у многих других вопрос: почему же наше Верховное Главнокомандование, Генеральный штаб, да и командование фронта продолжают бесцельные наступательные операции? Ведь было совершенно ясно, что противник, хотя и отброшен от Москвы на сто с лишним километров, еще не потерял своей боеспособности, что у него еще достаточно возможностей для организации прочной обороны и, чтобы решиться «разгромный» штурм, необходимо накопить силы, оснащенные в достаточном количестве вооружением и техникой. Всего этого у нас в январе 1942 года не было. Почему же в таком случае мы не используем отвоеванное у врага время для подготовки вооруженных сил к предстоящим на лето операциям, а продолжаем изматывать не столько врага, сколько себя в бесперспективном наступлении? Это была грубейшая ошибка Ставки ВГК и Генерального Штаба. В значительной степени она относится и к командующим Западным и Калининским фронтами, не сумевшими убедить Ставку в несостоятельности наступательной затеи, которая оказалась выгодной только врагу, перешедшему к обороне и готовившему по директиве Гитлера свои войска к решительным действиям в летнюю кампанию 1942 года. Об этом нельзя умалчивать».

«Разгром фашистов под Москвой породил преувеличенное представление о возможностях наших войск и недооценку противника. Многое представлялось в слишком розовом цвете. Усилилось стремление проводить крупные операции, хотя возможности для этого были далеко не всегда. Разрабатывая гигантские планы, Ставка не учитывала реальную действительность», — писал участник Ржёвско-Вяземской операции генерал-полковник Павел Белов. [читать военные мемуары П.А. Белова]

Ну вот и всё. Земля на грудь уже не давит.

Теперь могу я прокричать родне:

Меня нашли! Вам скоро весточку доставят

О «без вести пропавшем» на войне.

Меня нашли, родной, искать уже не нужно

Уже прочтён мой смертный медальон

Они пришли за мной — отряд неравнодушных

Ах сколько раз я видел этот сон.

Запросы, знаю, ты давно уже не пишешь,

Но папка твой не без вести пропал.

Погиб под Ржевом я, сынок. Теперь ты слышишь?

Меня ты помнишь? Ты б меня забрал…

Ты плохо слышишь? Это возраст, понимаю.

Ну, может, тогда внуки заберут?

Ведь я устал тут между адом быть и раем,

И верю, что услышат и придут.

Но если я и внуками забытый,

То знаю, кто услышит голос мой.

Откликнись, правнук! Это прадед твой убитый!

Я здесь под Ржевом. Забери домой!

(с) Сергей Белкин

11 ноября 2014 г.

Из мемуаров маршала Голованова А.Е. («Дальняя бомбардировочная…» — М.: ООО «Дельта НБ», 2004)

«Как-то в октябре [1941г.], вызванный в Ставку, я застал Сталина в комнате одного. Он сидел на стуле, что было необычно, на столе стояла нетронутая остывшая еда. Сталин молчал. В том, что он слышал и видел, как я вошел, сомнений не было, напоминать о себе я счел бестактным. Мелькнула мысль: что-то случилось, страшное, непоправимое, но что? Таким Сталина мне видеть не доводилось. Тишина давила.

— У нас большая беда, большое горе, — услышал я наконец тихий, но четкий голос Сталина. — Немец прорвал оборону под Вязьмой, окружено шестнадцать наших дивизий.

После некоторой паузы, то ли спрашивая меня, то ли обращаясь к себе, Сталин также тихо сказал:

— Что будем делать? Что будем делать?!

Видимо, происшедшее ошеломило его.Потом он поднял голову, посмотрел на меня. Никогда ни прежде, ни после этого мне не приходилось видеть человеческого лица с выражением такой страшной душевной муки. Мы встречались с ним и разговаривали не более двух дней тому назад, но за эти два дня он сильно осунулся. Ответить что-либо, дать какой-то совет я, естественно, не мог, и Сталин, конечно, понимал это. Что мог сказать и что мог посоветовать в то время и в таких делах командир авиационной дивизии?

Вошел Поскребышев, доложил, что прибыл Борис Михайлович Шапошников — Маршал Советского Союза, начальник Генерального штаба. Сталин встал, сказал, чтобы входил. На лице его не осталось и следа от только что пережитых чувств. Начались доклады.

Получив задание, я уехал…»

Состояние усталости трансформировалось в какое-то отрешение от происходящего, как будно это не ты вовсе, а просто смотришь со стороны на все, погибнуть было не страшно, страшно было начать осознавать происходящее. Бабушка прожила 90 лет. Ни на один военный парад она не пошла. — источник

Алексей Исаев. Ржевско-Вяземская наступательная операция, март 1943г.

https://russian7.ru/post/pochemu-stalin-vosstanovil-v-dolzhnost/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Реальная тактика ВЫЖЖЕННОЙ ЗЕМЛИ при отступлении немцев с Ржевско-Вяземского выступа в 1943 (Алексей Исаев, 2021)