Летопись Луговой

- XV-XVI вв. — поселение «Селище Луговая«

- 1912 г. — организация Качалкинского показательного лугового хозяйства при Курсах по луговодству Московского сельскохозяйственного института;

- 1913 г. — построено временное деревянное помещение конторы, деревянная конюшня и начата постройка каменной казармы для рабочих;

- 1914 г. — построена за счёт Качалкинского хозяйства платформа «Луговая». Очищена площадь для усадьбы. Началась постройка корпусов будущего института;

- 1916 г. — построены 4 дома на 8 квартир для служащих Хозяйства;

- 1918 г. — преобразование хоз-ва в Станцию по изучению кормовых растений и кормовой площади. Начато возведение водонапорной башни по проекту Шухова;

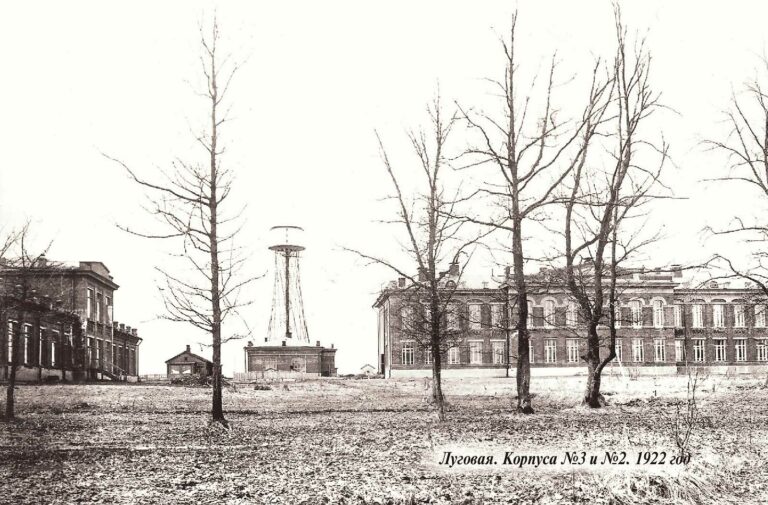

- 1922 г. — преобразование в Государственный Луговой институт;

- 1923 г. — построены Качалкинская семилетняя школа, электростанция, скотный двор 1, молотильный сарай, баня, кузница, мастерские, жилые дома и бараки; 2

- 1925 г. — в левом крыле корпуса №2 был организован поселковый клуб;

- 1930 г. — преобразование в Институт кормов;

- 1937 г. — реорганизация во Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов;

- 1939 г. — присвоение Институту имени профессора В.Р.Вильямса;

- 1941 г. — последний рубеж обороны Москвы;

- 1944 г. — закладывается основная часть посёлка к востоку от платформы Луговая;

- 1945 г. — начало основания будущего мкр. Фрунзенский пос. Луговая;

- 1947 г. — на выделенных земельных участках жителями начато активное строительство жилых домов;

- 1954 г. — посёлку присвоено наименование «Луговая», а усадьбе ВНИИ кормов — «посёлок им. Вильямса» Киовского сельского совета Краснополянского района;

- 1955 г. — посёлок Луговая был электрифицирован;

- 1956 г. — населённый пункт «Луговая» отнесён к категории дачных посёлков, в его черту был включён посёлок ВНИИ кормов им. Вильямса;

- 1958 г. — строительство плотины на р.Раздериха;

- 1959 г. — образован Луговской дачный поселковый совет Краснополянского р-на. Краснополянский район вместе с посёлком Луговая передан в Химкинский район, который в 1960 г. был переименован в Солнечногорский;

- 1963 г. — дачный посёлок Луговая передан в подчинение г. Долгопрудному;

- 1965 г. — дачный посёлок Луговая включен в состав Дмитровского района;

- 1966 г. — разработаны проекты устройства плотин и прудов на реке Раздериха;

- 1968 г. — начаты работы по газификации посёлка Луговая;

- 1971 г. — начало грандиозного строительства в Научном городке — подготовка к Международному конгрессу по луговодству;

- 1972 г. – награждение Института орденом Трудового Красного Знамени;

- 1974 г. — проведение в Москве Международного конгресса по луговодству с показом ВНИИ кормов и его опытных станций;

- 1976 г. — пос. Луговая передан в административное подчинение Лобненскому Городскому Совету народных депутатов;

- 1982 г. — посёлок Луговая отнесен к населенным пунктам городского типа…

- 1985-1991… — власть в стране захвачена лицами «банковской национальности», которые начали преобразовывать жизнь в сторону т.н. «традиционных ценностей», в т.ч. — продаже/торговле/перепродаже земли, природных ресурсов и богатств, не созданных человеком… а экономику — в сторону её «планового охлаждения»…

- 1992 г. – преобразование Института во Всероссийский научно-исследовательский институт кормов;

- 1999 г. – начаты «действия» по передаче государственных земель, в т.ч. земель дачного посёлка Луговая и земель поселка ВНИИ кормов, из Дмитровского р-на в муниципальное образование город Лобня. Проведён(ы) референдум(ы), в котором жители дачного посёлка не участвовали;

- 2004 г. – закончены «действия» 3 по передаче государственных земель в муниципальное образование город Лобня.

- 2017 г. – преобразование Института в Федеральный научный центр кормо-производства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса. (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»)

- 2021 г. — Правительством РФ рассматривается вопрос передачи земель (части земель) ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» под застройку «ввиду социальной значимости освоения новой территории для развития города Лобня…» 4

- 2022 г. — «Выездной комиссией» по поручению Главы Лобни было принято решение, что Институт передаст городу Лобня Парк, Братскую могилу и часть помещений, которые в данный момент не используется.

Луговское стадо коров закончило своё существование в августе 2022 года…

Из федеральной собственности в собственность городского округа Лобня было передано здание спорткомплекса «Луговая»… - 2023 г. — 06.04.2023 г. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса») подписали соглашение о сотрудничестве по развитию полигона «Покровский».

декабрь 2023 г. — Институтом, якобы, принято решение о передаче большей части своих земель (200Га полей и лугов из 364Га) прав-ву МО в обмен на бумажные дензнаки (2 млрд.руб) и 60-ть квартир… upd. приостановлено… - 2024 г. — в Посёлке, нечеловеческими усилиями, «успешно» завершены работы по ликвидации ещё советских водоразборных колонок…

ДО РЕВОЛЮЦИИ

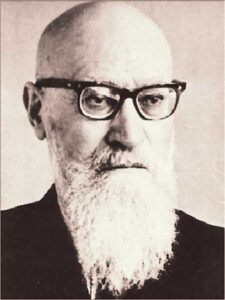

Об истории формирования посёлка мы знаем из немногих архивных документов и воспоминаний одного из старейших его жителей, Николая Степановича Конюшкова (1899-1987), приехавшего в Качалкино в апреле 1924 года. Н.Конюшков – кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный агроном РСФСР, старший научный сотрудник ВНИИ кормов, крупный специалист по луговодству и пастбищному хозяйству.

(полностью воспоминания Николая Конюшкова можно прочитать )

— История посёлка тесно связана с историей Института кормов, и рассматривать их в отрыве друг от друга невозможно.

В начале ХХ века теория и практика луговодства в России находились на очень низком уровне, хотя луга в стране занимали огромные пространства и нуждались в специальном уходе. Работы по улучшению естественных кормовых угодий несколько оживились с 1910 года, когда земствами и Департаментом земледелия во многих губерниях европейской части России были начаты исследования лугов и практические мероприятия по их улучшению.

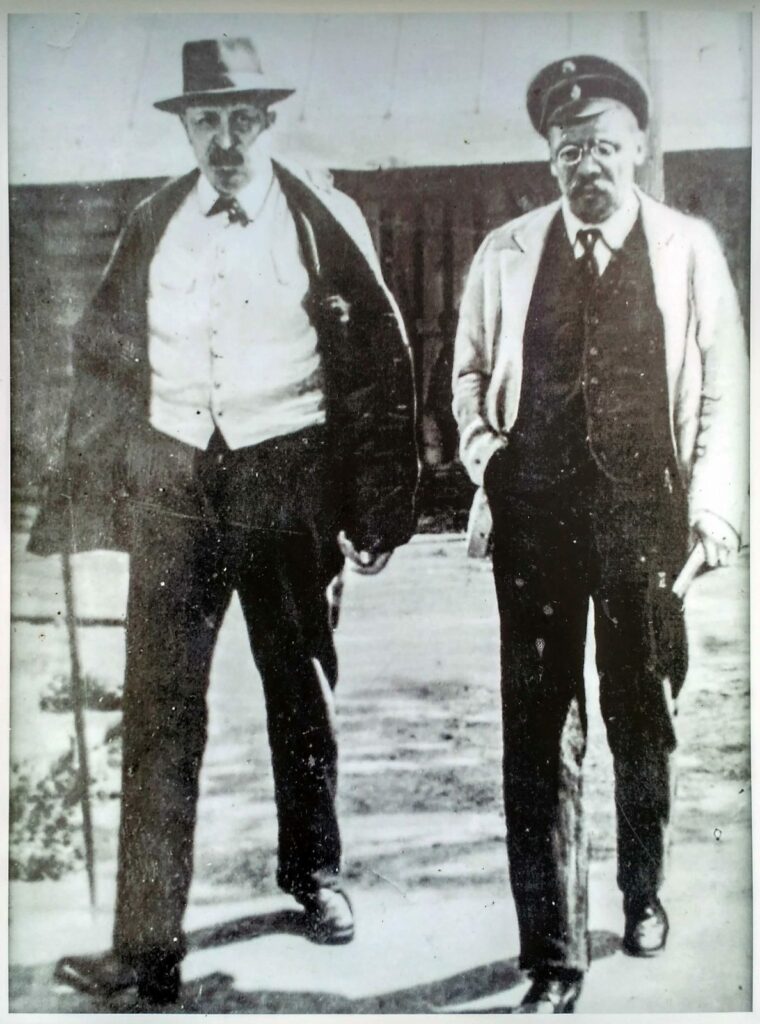

В конце прошлого века5 и в первые десятилетия настоящего столетия6 жили в России два человека, влюбленные в луговодство, посвятившие всю свою жизнь изучению лугов, разработке мероприятий по их улучшению, и повышению их урожайности. Им судьбой было предназначено стать основоположниками отечественного теоретического и практического луговодства. Это были Василий Робертович Вильямс, чье имя носит наш институт кормов, и Андрей Михайлович Дмитриев…

И В.Р. Вильямс и А.М. Дмитриев много писали и печатали в журналах: статей по различным вопросам луговодства, в том числе писали о необходимости: организации специального научно-исследовательского учреждения по луговодству. Они не были знакомы7, но хорошо знали и ценили друг друга по этим опубликованным статьям.

Встреча двух корифеев луговодства была неминуема и она состоялась в 1908 году, когда Василий Робертович специально приехал в Ярославль для знакомства с Андреем Михайловичем. Эта встреча положила начало их тридцатилетнему творческому содружеству…

В 1911 году заведующий кафедрой почвоведения и общего земледелия Московского сельскохозяйственного института (ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия) Василий Робертович Вильямс организовал при своей лаборатории краткосрочные курсы по луговодству. Лекции на них читал большой знаток лугов, инструктор по луговодству из Ярославля Андрей Михайлович Дмитриев.

И Василий Робертович, и Андрей Михайлович прекрасно понимали, что для подготовки грамотных специалистов-луговодов нельзя ограничиться только чтением лекций. Нужна также хорошая практика, а для этого необходимо специальное учебно-показательное луговое хозяйство.

Получив разрешение на организацию такого хозяйства, В.Вильямс и А.Дмитриев после поисков в окрестностях Москвы наиболее подходящего земельного участка остановились на том, где сейчас находится Институт кормов. 8

Как-то, ожидая на платформе Луговая электропоезд, я случайно услыхал разговор двух дачниц. Одна спросила:

— Почему платформа называется «Луговая»?» и другая ответила:

— Потому, что в прошлом здесь были луга.

Такое утверждение абсолютно не соответствовало действительности. B прошлом никаких лугов здесь не было, а был лес, который и сейчас с некоторых сторон подходит вплотную к границам качалкинского землевладения и от которого в Качалкине остался прекрасный дубовый парк. В свое время, при строительстве зданий, в нем вырубили почти все деревья других пород и оставили только дубы. К сожалению, многие деревья уже погибли и сейчас проводится посадка новых деревьев дуба.

На выбранном лесном участке протекает небольшая речушка Раздериха, истоки которой начинались несколько выше того места, где сейчас расположены большой пруд и пастбище.

Лес был очень сырой. Ещё в двадцатых годах участок, расположенный за железной дорогой, находился под смешанным лесом.

Весной в этом лесу трудно было ходить даже в наших высоких яловых сапогах — столько было в лесу воды.

О чрезмерной сырости нашего земельного участка свидетельствует следующее. Даже и сейчас при обильных дождях и весной при таянии снега в погребах и подвалах появляется вода.

Следует отметить, что участок, на котором в настоящее время стоят четырехэтажные дома, ранее было дренированным полем.

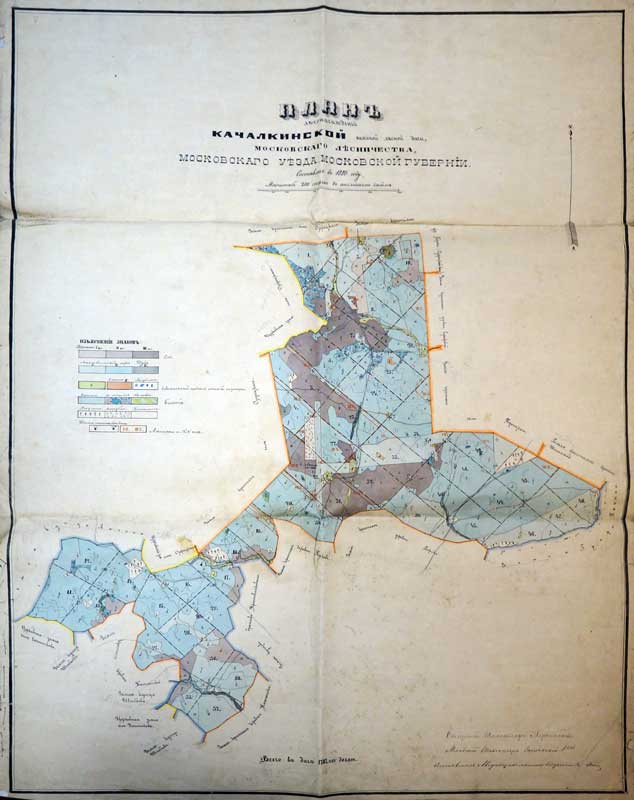

До революции казённые леса были разбиты на отдельные крупные участки, так называемые «дачи», [дополнительно] которым присваивались различные названия. Из сохранившихся архивных материалов видно, что 15 сентября 1912 года профессор В.Вильямс принял от Ф.Кангро, лесничего Озерецкого лесничества Московско-Тверского управления земледелия земельный участок с 41-го по 48-й квартал, [см. планы 1880 г., здесь-высок.разреш.] площадью 297,26 десятины, входивший в Качалкинскую лесную [казённую] дачу. Она и дала название новому хозяйству – посёлок Качалкино (оно сохранялось до 70-х годов). Названия «Луговая» тогда ещё не было! 10

И лугов никаких не было. В акте передачи земли было написано:

«Означенная передача произведена согласно прилагаемому при сём плану с тем, что в случае извлечения с устраиваемого лугового хозяйства доходов таковые должны поступать в казну по смете Лесного Департамента и что произрастающий на передаваемом участке лес будет вырубаться и продаваться распоряжением лесного ведомства постепенно, в несколько лет, по мере развития на участке лугового хозяйства, причем охрана леса на участке составляет предмет ведения казённого лесного ведомства».

В декабре 1912 года В.Вильямс обратился в Департамент земледелия с ходатайством, в котором говорилось:

«Хотя Савёловская железная дорога и проходит через Качалкинское хозяйство, но ближайшая станция – Лобня – отстоит от него на расстоянии приблизительно 3,5 версты, и, кроме какого бы то ни было сообщения с выше обозначенной станцией за отсутствием шоссейных или грунтовых дорог нет».

В 1913 году о хозяйстве было написано следующее:

«Качалкинское показательное луговое хозяйство расположено в Озерецкой волости в 28 верстах от Москвы, выделено из состава Качалкинской казённой лесной дачи. Площадь – 302 десятины».

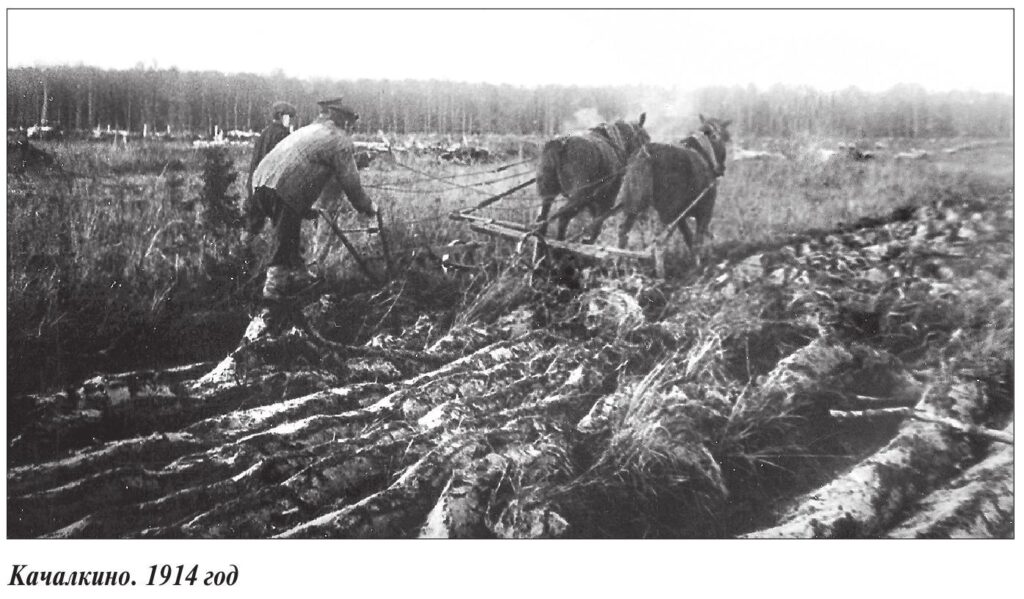

Согласно плану предполагалось приступить к устройству хозяйства с 1913 года. Однако уже поздней осенью 1912 года удалось начать раскорчёвку и провести некоторые земляные работы.

Площадь, отведённая под хозяйство, была почти сплошь покрыта лесом, почему в 1913 году производилась лишь расчистка очередных кварталов от леса и корчёвка.

Намечалось, что хозяйство будет состоять из двух основных участков: лугового и полевого (для полевой культуры кормовых растений в определённом севообороте). К этим двум присоединяются участок для коллекции кормовых растений и участок для различных испытаний.

В состав лугового участка войдут луга постоянные искусственные и постоянные естественные, луга краткосрочные, искусственные выгоны.

На полевом участке предполагается следующий севооборот: пар чёрный или занятый, озимые кормовые смеси и корнеплоды, корнеплоды, яровые и однолетние кормовые смеси с подсевом трав, травы, яровое поле.

На усадьбу и дороги предполагалось отвести 14 десятин (879 кв. саженей). Хозяйство планировалось оборудовать всеми необходимыми постройками, а также помещением для практикантов, лабораторией и музеем.

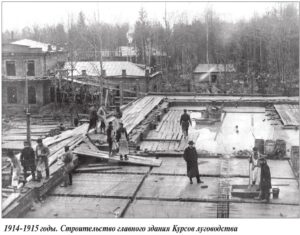

Согласно проекту, предположено возвести главное здание (лаборатория, музей), дом для управляющего и контору, дом для практикантов, службы, баню, дом для рабочих, конюшню, скотный двор, амбар, сарай для машин и орудий, три сарая для хранения сена и полевых продуктов, молотильный сарай.

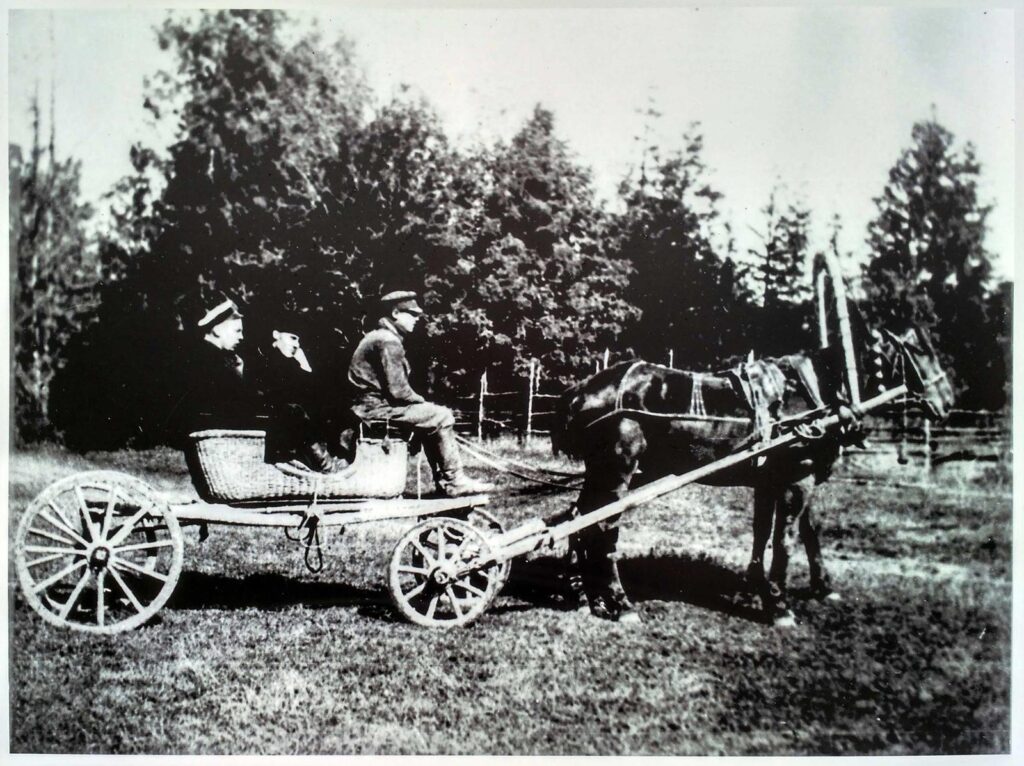

При хозяйстве будет содержаться необходимое число лошадей и до 20-25 голов крупного рогатого скота.

Полную организацию хозяйства предполагается завершить в течение 4-5 лет, предполагается, что необходимые средства будут отпущены своевременно и не встретится непредвиденных задержек, не зависящих от администрации хозяйства.

В 1913 году планировалось подготовить к пахоте около 50 десятин и вспахать хотя бы небольшую часть площади, с тем, чтобы весной 1914 года засеять её однолетней смесью на зелёный корм.

Помимо работы по раскорчёвке, в 1913 году возводились необходимейшие постройки – службы, бараки для рабочих, конюшня и др. Кроме того, приступлено к сооружению грунтовой дороги, соединяющей хозяйство со строящейся железнодорожной платформой в 300 саженях от усадебных построек.

В течение 1914 года будут продолжены работы по очистке от леса и раскорчёвке. Имеется в виду подготовить к вспашке около 100 десятин».

В 1913 году отведённая площадь была снята на план, произведена подробная её нивелировка, 72 десятины были очищены от леса, около 3 десятин вспахано и засеяно викой с овсом.

В 1914 году была очищена площадь для усадьбы. Поскольку лесной материал, полученный от раскорчёвки, не был увезён в течение зимы 1913/14 годов, удалось распахать только 12 десятин. В том же году была сооружена артезианская скважина и поставлен временный насос с двигателем в 3 силы и построена строительная контора.

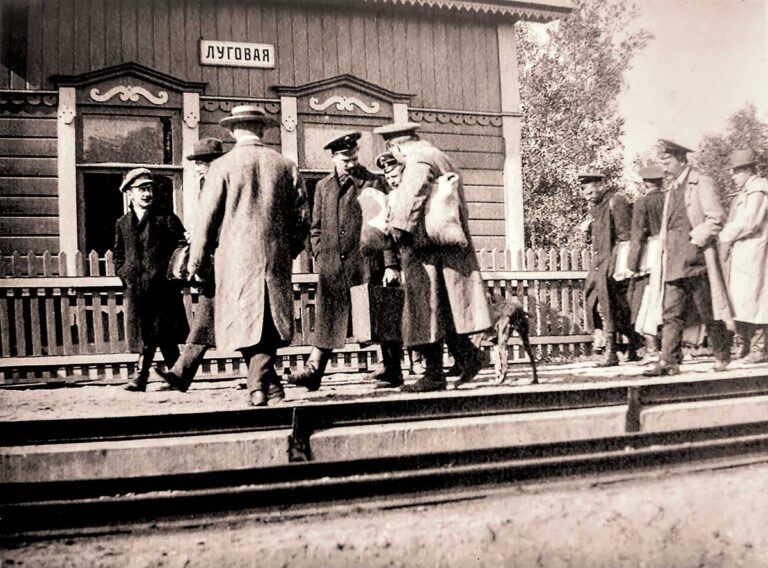

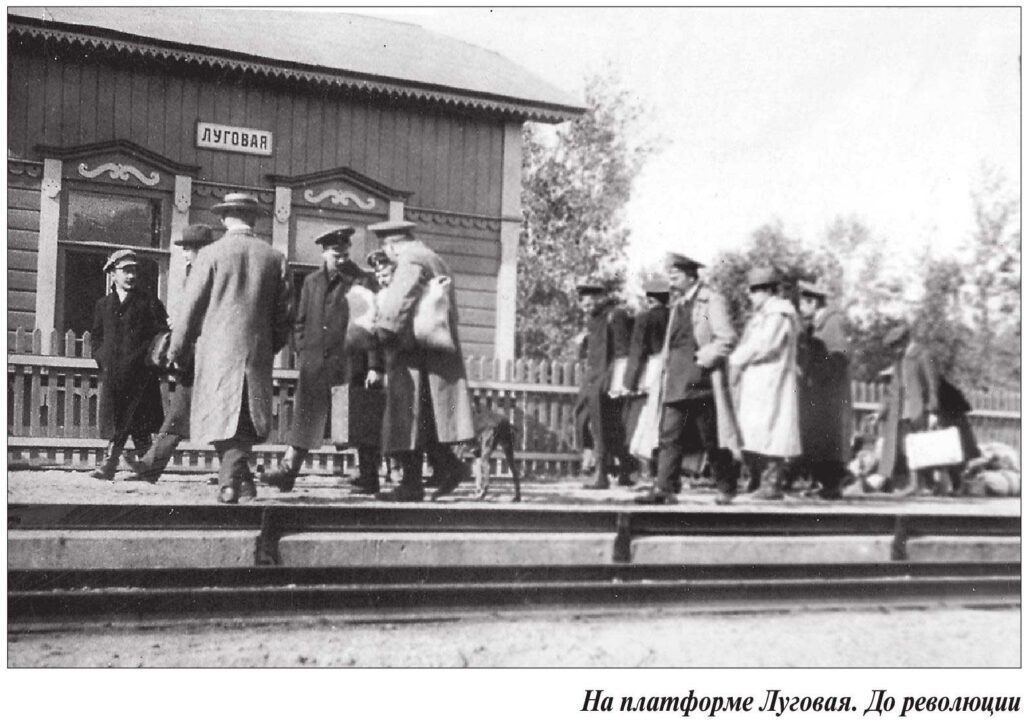

В 1914 году построена за счёт Качалкинского Хозяйства платформа Луговая на 29-й версте Савеловской линии Северных Железных Дорог, содержащаяся на средства Хозяйства, «благодаря чему расстояние от станции железной дороги сократилось до 300 саж.»

В этом же году началась постройка каменного главного здания Курсов луговодства и машинного павильона. Для удешевления подвозки материалов была проведена полевая железная дорога от Савёловской линии до усадьбы. За два года были возведены хозяйственная и строительная конторы, дом подрядчика строительных работ, три барака для строителей, конюшня, каменная казарма для рабочих (в годы Первой мировой войны её занимал содержавшийся на средства хозяйства лазарет для раненых и больных солдат, позднее в ней разместились квартиры служащих, школа, рабочий клуб, библиотека, лавка общества потребителей).

В 1914 году выстроена временная конюшня, в 1915-16 г.г. временный скотный двор, навесы для подвижного состава, молотильный сарай, временная баня, погреба для хранения корнеплодов. В 1916 году были выстроены 4 дома на 8 квартир для служащих Хозяйства. В 1917 году заложен фундамент дома для заведующего и двух погребов-ледников.

Первая мировая война, начавшаяся в 1914 году, затем революционный 1917 год и гражданская война надолго задержали строительство в Качалкино.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ

В 1918 году приступили к постройке водонапорной башни.

В те далекие годы конструкция башни отличалась новизной и совершенством. Таких водонапорных башен конструкции инженера В.Г.Шухова в стране было очень немного…

Башню построили высотой 40 метров, почти в 2 раза выше, чем в Тимирязевке, что обеспечивало подачу воды на четвертые и пятые этажи и даже выше. Ёмкость бака 100 мЗ воды (6000 пудов). Воду достают из артезианской скважины глубиной более 180 метров. Вода отличалась высоким качеством.

В 1922 году станция по изучению кормовых растений и кормовой площади была реорганизована в Государственный луговой институт. Положение об институте было утверждено Наркомземом РСФСР 12 июня 1922 года…

Директором института был Андрей Михайлович Дмитриев, а научным руководителем — Василий Робертович Вильямс.

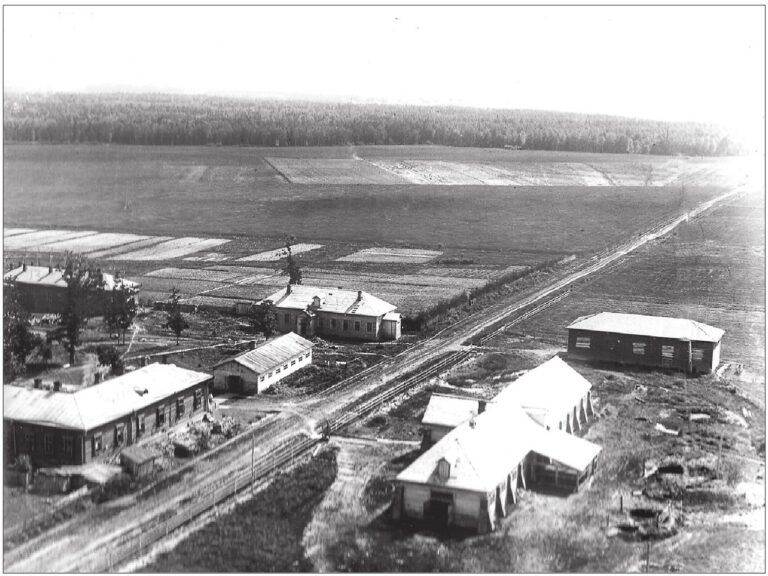

Посёлок Качалкино рос. 11 12 Была возведена электрическая станция, сооружены скотный двор, молотильный сарай, баня, кузница, погреба для хранения корнеплодов, столярная и слесарная мастерские, жилые дома и бараки, школа (1923 г.). От тех лет до сих пор сохранился дом №7 (1924 г.), который находится недалеко от старого здания института.

В справочнике 1926 года приведены следующие данные:

«Посёлок Качалкино Троицкого сельсовета. 1,5 км от станции Луговая, 2 км от Дмитровского шоссе. 70 хозяйств. Проживает 86 мужчин и 93 женщины. Есть школа I ступени, кирпичный завод. На железной дороге Луговская будка: 1 хозяйство, 2 мужчины, 5 женщин». В 1926 году Луговая была девятой остановкой от Москвы».

В справочнике 1927 года об окрестностях платформы Луговая написано следующее:

«32 км. Попадавшиеся во время пути поезда берёзовые леса около Луговой сменяются еловым лесом. Близ платформы Луговая никакого селения нет. В 1 км находится Луговой институт при Тимирязевской сельскохозяйственной академии, при котором имеются клуб, кино и отделение кооператива. В институте можно получать молочные продукты».

Как же жилось первым качалкинцам?

)

Предстояла большая работа. Сложность её состояла в том, что научные исследования по луговодству и луговедению проводили немногие опытные специалисты (И.Ларин, Л.Раменский, В.Хитрово, Н.Троицкий, М.Советкина, А.Шенников, Д.Иванов, М.Григорьев, И.Евграфов, Я.Меднис, В.Михеев, В.Ридигер и др.). Каждый из них работал по принципу «сам себе агроном» — по своему плану и своей методике. Поэтому с первых же дней деятельность института была направлена на проведение исследований по луговодству и луговедению в стране по единому плану и единой методике. Институт почти ежегодно проводил научные совещания, на которые приезжали специалисты со всего Советского Союза. Первое совещание луговодов-опытников при ГЛИ состоялся 23 февраля — 1 марта 1928 года. Качалкино стало магнитом, который притягивал к себе всех луговодов. Институт стал головным.

В 20-е годы институтом были проведены исследования обширных природных территорий СССР, изучены большие массивы лугов, начаты работы по изучению пастбищ. В 1923 году институт организовал в пойме реки Оки Дединовскую луговую базу, на которой проводились исследования на заливных лугах. С 1926 года начали издаваться «Известия Государственного лугового института имени проф. В.Р. Вильямса» и «Труды научных совещаний и конференций».

В 1930 году Государственный луговой институт был переименован во Всесоюзный институт кормов, а в 1937-м — во Всесоюзный научно-исследовательский институт кормов. В 1939 году согласно постановлению Совнаркома СССР13 ему было присвоено имя В.Вильямса. Уже в начале 30-х годов публиковались первые сборники методик опытных разработок на сенокосах и пастбищах, а в 1935 году был опубликован полностью переработанный и дополненный сборник методик, ставший на десятилетия настольной книгой луговодов. Основные опытные работы по луговодству проводились в Чашниковском хозяйстве на Ленинградском шоссе.

В 30-е годы (с 1932 по 1938г.г.) в Институте работал профессор, а впоследствии академик и Герой социалистического труда Иван Васильевич Ларин. [подробнее]

В 30-40 годы институтом был выполнен ряд работ большого государственного значения. Впервые в стране провели инвентаризацию природных кормовых угодий и земель потенциального фонда. На основе инвентаризации была составлена карта природных кормовых площадей для планирования мероприятий по их улучшению. Обобщены сведения о кормовых растениях естественных сенокосов и пастбищ. На основе проведённого обобщения в 1950 году была издана монография «Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР», удостоенная Государственной премии. В ней было охарактеризовано в кормовом отношении 4730 видов растений.

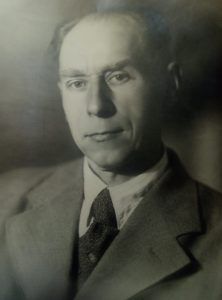

В 1937 году во Всесоюзном НИИ кормов, на должности заместителя директора, начал свою работу Тарковский Михаил Иванович.

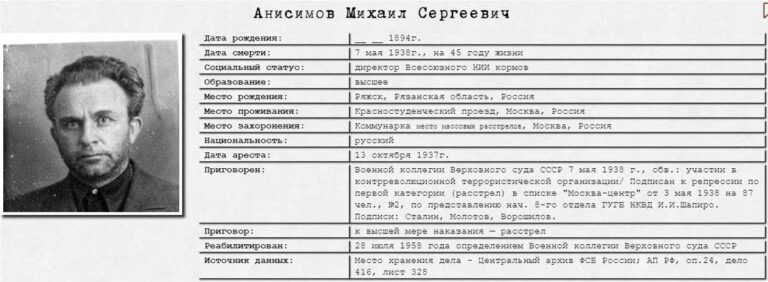

13 октября 1937 года был арестован, и в 1938 году расстрелян, директор ВНИИ кормов Анисимов Михаил Сергеевич. 14

Были начаты работы по полевому травосеянию. В десяти степных областях проводились эксперименты по рационализации сеноуборки. Для обследования и сбора семян для выведения новых сортов трав было организовано более 30 экспедиций. Учёные создали теорию силосования растений, была проведена инвентаризация кормовых отходов пищевой и лёгкой промышленности, изучены вопросы использования водорослей на корм скоту.

— Научные сотрудники и некоторые служащие жили в шести одноэтажных деревянных домиках, расположенных в различных местах парка. Ещё два домика стояли у электростанции и кузницы. В домиках было по несколько квартир с 2-3 небольшими комнатами. Отопление, конечно, было печное. Сначала хозяйство обеспечивало дровами бесплатно, а с конца 20-х годов жители сами стали заготавливать дрова в лесу.

— В одном из домиков в парке жил директор А. Дмитриев с семьёй. Некоторые сотрудники жили в главном здании, где размещалось и общежитие для практикантов и приезжавших в институт по делам. В этом же доме одновременно помещалась и наша школа—четырехлетка. Сначала были 2 класса, а затем 3-й и 4-й и помещались они в одной комнате. Была одна учительница Зинаида Васильевна Бриммер, затем уже в тридцатые года отвели еще одну комнату и пригласили вторую учительницу.

Рабочие жили в трёх бараках, размещавшихся примерно там, где сейчас находится новое здание института. В маленьких комнатках жили по 3-4 человека. Общий коридор служил также и кухней, где стояли керосиновые примусы, вода в вёдрах стояла на общем столе в коридоре. Освещались комнатки светильниками, сделанными из казанцов, с ватными или бечёвочными фитилями, пропитанными каким-либо жиром. Спали на полу на соломенных матрасах. Туалет был на улице.

Все эти домики сейчас снесены за исключением одного дома №7 (построен в 1924 году). Он сохранен на память (под этим же номером). — В достройке дома №7 активное участие принимал один из старейших жителей и работников Качалкино, отличавшийся высоким мастерством, участник Великой Отечественной войны — Василий Иванович Смирнов.

Но, надо сказать, что самым старейшим жителем и работником Качалкина является15 Сергей Сергеевич Кириллов. Он начал работать в слесарной мастерской в 1920 году шестнадцатилетним пареньком и работает в настоящее время. Он действительно старейший качалкинец. Сохранилось фото 1922 года16, на котором сняты все сотрудники института и его хозяйства во главе с Андреем Михайловичем Дмитриевым. Вместе с другими снят и молодой рабочий — Сережа Кириллов. Старейшими жителями Качалкина и работниками института являются также Мария Николаевна Тропина, Антонина Александровна Фадеева, Галья Зинуровна Рафикова, Мениса Валиевна Валиева, Августа Аркадьевна Толстова, Инна Антоновна Буйло.

— В одном из таких бараков около года жил и я. Стены были из досок, которые успели рассохнуться, и между ними образовались щели шириной в палец. Приходилось их забивать тряпьём. В моей комнате размером 2×1,75 м помещались узкая кровать, высокая табуретка вместо стола и обычная – для сидения. Во всех бараках было море тараканов и клопов.

Посреди двора стояла кубовая, в которой три раза в день кипятили воду. Одинокие и многие семейные пользовались этим кипятком.

Была у нас и небольшая столовая, которой пользовались практиканты, лаборанты, сотрудники-одиночки и командированные. Она располагалась в подвале главного здания. Приглашали нас в столовую звоном ключа по крышке от большого самовара, кормили четыре раза в день, вкусно и сытно. А молоко (пол-литра в день), которое получали в хозяйстве бесплатно, мы сдавали в столовую.

В посёлке была баня, небольшая, но с замечательной парилкой.

Освещение было электро-керосиновое. Небольшая электростанция размещалась в здании, где в советское время были местком и библиотека. Динамо-машина работала два раза в сутки – утром и вечером, освещая все рабочие помещения и квартиры. Вечерами, когда динамо-машина заканчивала работать, переключали на аккумуляторы, а в 22:45 лампочки моргали. В 23:00 свет выключали до 06:00. Желающие могли пользоваться своими керосиновыми лампами, но керосин был дорогой, поэтому после ужина сразу ложились спать.

Керосин покупали в местном магазинчике, который занимал комнату в 20 кв.м в здании, где потом до середины 1980 г. были детские ясли. На семью продавали пол-литра керосина в месяц. В этом же «универмаге» в течение светового дня отпускали кусок мыла, по 1 кг соли и сахара на одну семью в месяц, продавали также хлеб, масло, другие продукты и хозяйственные вещи. Заправлял магазином В.Немков. Бывало, придёшь к нему за хлебом, а он отпускает керосин. Василий Васильевич тряпочкой, смоченной подсолнечным маслом, обтирал руки, говоря при этом, что масло отбивает запах керосина, и взвешивал на весах необходимое количество хлеба.

Лечила нас фельдшерица Любовь Борисовна Яковлева. Амбулатория занимала тогда небольшую комнату на втором этаже корпуса №2. В начале 30-х годов она организовала кружок Красного Креста, участницы которого проводили практические занятия в Сухаревской больнице.

В 1925 году в левом крыле корпуса 2 организовали клуб.

«В этом крыле была жерновая мельница и склад разных нужных и ненужных вещей. Молодежь с помощью добровольцев из старшего поколения очистила это помещение, привела его в порядок, сделала сцену и скамьи. О стульях мы и не мечтали. Через 2 или 3 года его перевели в заднее крыло этого корпуса. И опять все работы по его оборудованию выполнялись на добровольных началах. Клуб работал активно. Часто ставили спектакли, проводили концерты, киносеансы, торжественные вечера, общие собрания.»

«Было у нас и кино. Первые киносеансы были начаты, примерно, в конце 1925 — начале 1926 годах. Произошло это просто случайно: кто-то где-то нашел старенький киноаппарат французской фирмы »Братья Патэ». Отремонтировали его своими силами (главным образом С.С. Кириллов), зарегистрировали в кинопрокате и стали демонстрировать кинокартины. Для этого в клубе на сцене вешали полотно, а аппарат устанавливали в вестибюле корпуса 2, проделав в дверях клуба отверстие, через которое луч света подавался на полотно. По окончании киносеанса аппарат уносили. В стареньком киноаппарате случались неполадки, происходила задержка и кинолента немедленно загоралась и иногда выгорало по 5 и больше метров. В то время киноленту делали из горючего материала. Но зрители на нас не обижались. Клуб во время спектаклей, концертов, киносеансов всегда был полон. Особенно переполнен клуб бывал во время общих собраний, которые, как правило, проводились только вечерами и нередко заканчивались чуть ли не в полночь. Очень многим хотелось выступить, высказать свое мнение, покритиковать, внести предложение. Возможность участвовать в общественной и деловой жизни института в то время было еще новой и каждый хотел принять в этом участие…»

— Дороги были ужасные. Когда я в апреле 1924 года приехал в институт и сошёл на платформе Луговая, то только одна узкая, протоптанная в снегу, дорожка вела в Качалкино – вдоль железной дороги по бровке до того места, где сейчас стоит обелиск, а затем парком. Особенно плохо приходилось весной, осенью и в дождь – мы буквально утопали в грязи. Чтобы не потерять калоши вечером или ночью, привязывали их верёвочками к ногам. Лес был очень сырой, особенно за железной дорогой. Весной в лесу трудно было ходить даже в наших высоких яловых сапогах. Участок, на котором стоят четырёхэтажные дома, тогда были дренированным полем.

Железная дорога была однопутная. До Москвы ехали часа полтора, а то и больше – задерживали встречные поезда. Старенькие, дребезжащие вагоны тащил паровоз серии «О» — так называемая «овечка». Вечерами и ночью вагоны освещались 2-3 свечами, а то и одной. Если эта единственная свеча догорала, ехали в темноте. Бывало нередко, что поезд отменяли – приходилось ночевать у знакомых в Москве.

В первой половине 30-х годов на фундаменте, сделанном ещё в десятых годах (на нём уже выросли маленькие берёзки и кустарник), в котором стояла вода, купались ребятишки, построили 4-этажный дом №17. Затем построили трёхэтажный дом №21.

Вспоминает М.Лесина:

— Мы приехали в посёлок в начале 30-х годов. Местность была заболоченная (проводилось осушение), дорог и автотранспорта не было. Тротуары – в виде деревянных настилов. Жили в бараках, расположенных в парке. На общей кухне теснота, многие семьи пищу готовили на примусах, задыхаясь от керосинового угара…

Вспоминает Ф.Карпов:

Вспоминает Ф.Карпов:

— Мы приехали в Луговую в 1935 году. Мне было 9 лет. Место, надо сказать, было довольно грязное. Деревянные настилы, проложенные от дома к дому, постоянно разрушались коровами и лошадьми. Особенно грязно было там, где располагались животноводческие строения, гаражи и бараки. Центральная дорога была труднопроезжей. Потом её замостили булыжником. Но он постоянно проваливался, возникали выбоины, которые тут же заполнялись водой. Примерно там, где сейчас находится детсад, стояла наша деревянная семилетняя школа. Посёлок насчитывал 16 мазанных и бревенчатых домов барачного типа. Замков в комнатах не было. В выходные люди вереницей шли к стогам сена, чтобы заменить содержимое своих матрасов. А спали на деревянных козлах. Из кирпичных стояло только здание института [корп. 3 — прим. Авт.], корпус №2, к которому впоследствии «прилепили» длинное строение клуба. Помню, как достраивали 4-этажный дом №17. Подъёмных механизмов не было, рабочие с этажа на этаж по трапам носили кирпич в специальных ранцах на спинах. В здании водокачки какое-то время были размещены магазин, столовая с буфетом, библиотека и местком — 2-х этажное здание, где размещалась администрация института, тоже довоенной постройки. Первый этаж его занимала фабрика «Геоинструмент», выпускавшая и ремонтировавшая точные геодезические инструменты (теодолиты, нивелиры,

кипрегели, буссоли). Там, где сейчас гостиница, стоял глинобитный барак, в котором работала коробочная мастерская. А за нынешним Домом культуры была наша баня и ряд сараев, где хранился инвентарь. На месте лаборатории химзащиты растений стоял барак №10, а напротив него, через дорогу — большой деревянный навес для хранения и ремонта сельхозинвентаря. Под ним же обмолачивали, сушили и провеивали семена трав. Чуть дальше стояли конюшня и коровник. За химлабораторией был гараж института. А через дорогу – крытые автомобильные весы. Прямо за гаражом рос фруктовый сад. Ещё дальше, где теперь оранжереи, было небольшое огородное хозяйство. В дубовом парке одно время существовала пасека. С тех пор парк сильно поредел. Площадь, где теперь магазин и амбулатория, была занята индивидуальными огородами. В институте был свой кирпичный завод – так мы называли навесы с печами для обжига. Место забора глины можно видеть и сейчас в районе большого пруда, выкопанного совсем недавно. До войны небольшой прудик, что в дубовом парке, был нашим единственным водоёмом. В нём плескались и взрослые. Остановка «Луговая» на железной дороге была за нынешним футбольным полем, где теперь установлен гранитный памятник. Там же был и железнодорожный переезд. В лесах, прилегающих к посёлку, было много ягод, орехов и грибов.

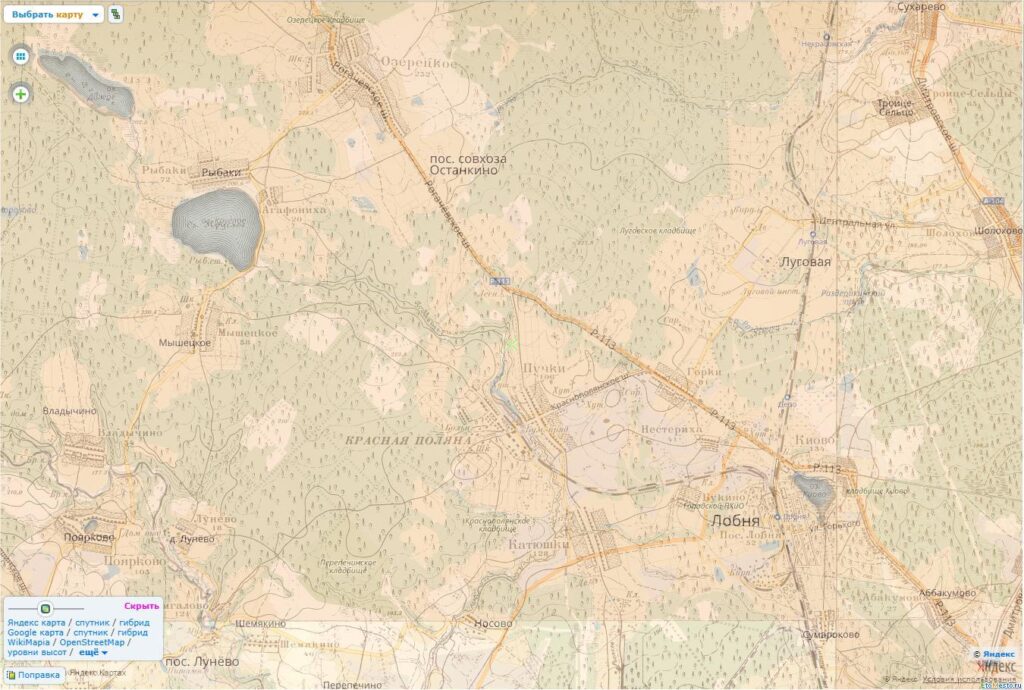

Более крупный фрагмент карты 1931 года — здесь… Дополнительно: фрагмент карты 1931 года — https://yadi.sk/i/xhjqomnS3Nu6rDВспоминает В. Кузнецов:

Вспоминает В. Чистов:— Наш дачный посёлок «Советский архитектор» был создан в 1938 году у Луговой. Здесь мы жили и в 41-м. На участках были вырыты щели и оборудованы под бомбоубежища. До сих пор сохранились два дота: один на берегу Учи, другой – возле Дмитровского шоссе. 22 июня 1941 года кончилась мирная и спокойная жизнь. Началась война. Сразу же была объявлена мобилизация на фронт. Посёлок заметно опустел. Фашисты по ночам стали совершать налёты на Москву, поэтому в Луговой организовали ночное дежурство по участкам и на крышах домов на случай пожара. Организация ПВХО подготовила большую группу по противовоздушной химической обороне. Круглосуточно дежурили на телефоне. Когда был издан приказ об обороне столицы, из женщин и престарелых мужчин были организованы три бригады для рытья противотанковых рвов в Луговой, Хлебниково и Водниках. Местному населению почти до прихода фашистов помогали строить оборонительные рубежи бойцы 26-го рабочего батальона. Остатки противотанкового рва, проходившего на западе Луговой, между институтом и лесом, можно видеть и сейчас. Это так называемая «Мишкина канава», заросшая тростником и рогозом.17 2 декабря 1941 года посёлок Института кормов был оккупирован фашистами. Только 6 декабря (по некоторым воспоминаниям, седьмого)18 батальоны 35-й стрелковой бригады при поддержке артиллерии сломили сопротивление противника и овладели посёлком.

Вспоминает А. Чепикова:— Мы, беззаботные мальчишки, до войны любили лазать на Шуховскую башню. В 1941 году на этой башне размещались уже немецкие снайперы. А летом немецкие самолёты сбросили на посёлок снаряды. Один из них упал в парк, при этом погибли рабочие – они шли с лопатами на плече, видимо, фашист подумал, что это винтовки. Второй снаряд упал за линией. Перед самым приходом немцев в декабре 1941 года со складов института жителям посёлка раздавали всё, что осталось: семена, жмых, семечки – чтобы ничего не досталось немцам. Когда фронт уже отошёл, в 27 квартале, правее современного кладбища, ребятишки обнаружили два разбитых немецких танка, они ещё долго там стояли. Наших танков не видели. Стояла разбитая танкетка у двухэтажного жилого дома у линии, недалеко от места, где сейчас памятник Солдату. После ухода немцев сапёры начали разминирование зданий, только в Институте было обнаружено 17 мин. Женщины, вооружившись граблями и лопатами, несколько дней выгребали отходы, оставшиеся после фашистов. Весной 1942 года начались восстановительные работы. Были организованы субботники. В посёлке создали санитарную комиссию, следившую за чистотой квартир и улиц. Застеклили окна. Похоронили погибших бойцов. 102 человека было захоронено в братской могиле в дубовом парке. Открыли столовую и магазин. Лето было холодное и дождливое, урожай собрали низкий. К моменту уборки овощей женщины отремонтировали развалившееся овощехранилище. Школа и детсад не работали, так как не было топлива. Луговчанки организовали бригады и каждый день отправлялись в лес, где валили деревья, топорами очищали от ветвей, пилили и складывали в штабеля. 15 декабря 1947 года отменили карточную систему. Это был праздник. Наша корова давала молоко, мы возили его на Бутырский, Минаевский рынки в Москве, на вырученные деньги покупали хлеб.

Вспоминает А. Лаврова, директор музея ВНИИ кормов:— В первый день войны у нас в клубе Института состоялся митинг, где мужчины и женщины давали клятву быть в рядах защитников Родины. В этот же день военкомат объявил срочный призыв военнообязанных граждан, стали поступать многочисленные заявления от добровольцев. На фронт ушли 120 сотрудников института, среди них учёные Сергеев, Ерёмин, Клушин, Гринчук, Щибря, Антипин, Ромашов, Михин и другие, не вернулся каждый второй. Героически сражались на фронте и женщины: А.Синицына, А.Грань, Н.Бунина, Т.Ерилова, Н.Попова, Т.Зосимовская, К.Никитина, К.Букашкина, О.Белякова. В первые же месяцы войны сотни предприятий перешли на выпуск военной продукции. Снабжение армии техникой и боеприпасами, оборудованием и продовольствием стало важнейшей задачей в тылу. К станкам встали многие тысячи женщин, стариков и подростков. Их рабочий день длился по 14-16 часов, часто спали прямо у станков.

Вспоминает М. Давыдова:— Укрепляя тыл и обеспечивая фронт продуктами питания, самоотверженно трудились наши женщины, заменив ушедших на фронт отцов, мужей и братьев на всех видах тяжёлых «мужских» работ. Трактористками стали А.Бахарева, И.Карпова, М.Кузнецова, К.Шипилова, А.Дутова, А.Самохина. На лесозаготовках работали женские бригады, в составе которых были А.Ковалева, М.Белова, П.Кононова, К.Ермишина, А.Барынина, М.Кириллова, Е.Алексеева и др. Луговчанки активно включились в движение всенародной помощи фронту за создание фонда обороны Родины, пять добровольных взносов послали на фронт бойцам. Поистине героической была эпопея по спасению, эвакуации 50 породных коров и 20 лошадей экспериментальной базы Института в глубокий тыл в условиях поздней осенней распутицы, бездорожья наступившей зимы и бескормицы, частых бомбёжек. С первых дней войны институт был переведён на военное положение, тематика работ диктовалась нуждами фронта. Так, институт получил срочное задание – разработать эффективные мероприятия по созданию прочного дернового покрова для аэродромов ВВС. Стояла цель – скорейшее создание новых аэродромов и посадочных площадок для военных самолётов, обслуживающих передовую линию фронта. С огромным подъёмом взялись за эту работу старейшие специалисты института: Раменский, Смелов, Конюшков, Тарковский, Шаин, Минина и другие.

Вспоминает В. Кузнецов:— После отступления немцев из Луговой мы собрали на поле погибших красноармейцев и похоронили. Я лично захоронила четверых, а одного раненого сумела выходить. Приходилось работать и дояркой, и конюхом, и на лесоповале, и на трелёвке леса. Иной раз, падая от изнеможения в лесу, с трудом поднималась, снова бралась за работу, зная, что делать это некому. Постройки в посёлке были изуродованы. Скот из эвакуации вернулся слабый. Не хватало квалифицированных работников, пришлось несколько месяцев работать помощником ветеринарного фельдшера. Выходных у нас не было. Даже мой малолетний сынишка работал – пас телят. Несколько месяцев восстанавливали взорванные железнодорожные пути.

— Между Депо и Луговой, Луговой и Некрасовской можно видеть бетонные блоки от взорванных мостов. Прекрасно помню подбитый немецкий танк возле станции. Мы, ребятня, залезали в него и играли в войну. Запомнились лица вчерашних воинов, которые каждый день собирались у станционного буфета. Любопытную историю мне рассказал К.Кратюк. Солдаты 35-й бригады копали у него на участке оборонительные окопы. На пути попалась яблонька. Они её выкопали и аккуратно пересадили на новое место, где она растёт и поныне. И это когда враг дышал в спину! Кончилась война, но её отзвуки ещё не раз слышали жители посёлка. От оставшихся в земле мин и снарядов погибали люди, в основном дети.

В 1938-42 г.г. директором Института кормов был Тарковский Михаил Иванович, 1900-1983, кандидат с.х.наук [фото могилы]. Его усилиями были выполнены многие работы и мероприятия, в т.ч. по перестройке работы Института кормов на нужды войны, по подготовке Института к эвакуации в Саратовскую область, организации строительства оборонных сооружений и противотанковой защиты на подступах к Москве. [дополнительно]

Залечивая раны, нанесённые войной, люди приступили к мирному строительству. Один за другим стали возникать дома, улицы…

Во время войны многие города и сёла были разрушены, вернувшиеся с фронта остались без крова. В этих условиях государство пошло на выделение нуждающимся в жилье земельных участков.

Так, в районе платформы Луговая, по обе стороны от железной дороги, было намечено строительство дачно-жилого посёлка. Участки получили офицеры и солдаты, многосемейные и инвалиды войны, и с 1947 года посёлок начал расти.

В 1954 году был образован Луговской поселковый совет и территориальная первичная парторганизация, состоявшая из служащих и пенсионеров.

27 марта 1954 года исполком Мособлсовета депутатов трудящихся принял решение №261, в котором было отмечено:

«Учитывая, что на территории Краснополянского района возникли новые населённые пункты, не зарегистрированные и не имеющие наименований,… 1. Установить наименование вновь возникшим населённым пунктам на территории Киовского сельского совета – посёлки Луговой 19 и имени Вильямса…».

В том же году силами сотрудников Института кормов и Киовского сельсовета была проведена работа по перезахоронению погибших в одну Братскую могилу в институтском парке. На могиле был поставлен памятник, увенчанный красной звездой. В 1981 году к ней подошла Аллея памяти, была установлена памятная доска.

Вспоминает А. Чепикова:

— Были испытаны на прочность различные грунты, виды многолетних трав, особенно те из них, которые могут быстро образовать мощную корневую систему в поверхностном слое почвы. Ставились опыты и в полевых условиях, и в лабораторных, и в вегетационных домиках института, и даже на крышах его строений для целей маскировки. Лучшие варианты опытов немедленно сообщались в Управление ВВС, где они использовались по всем линиям обороны.

В кратчайший срок сотрудники института выполнили это задание. Работы по ускоренному залужению военных аэродромов нашли применение и в других сферах жизни военного времени: быстрорастущую дернину из многолетних трав (целые рулоны) использовали для маскировки особо важных объектов, для укрепления пострадавших от бомбёжек железнодорожных насыпей. В 1943 году приказом начальника Управления аэродромного строительства ВВС 46 сотрудников института получили благодарность за добросовестный труд по агрообслуживанию военных аэродромов страны.

В октябре 1941 года директор ВНИИ кормов Михаил Иванович Тарковский обеспечил размещение на усадьбе института 26-го рабочего батальона Красной Армии и москвичей, присылавшихся в район Луговой на строительство оборонных сооружений, руководил институтским отрядом ПВО. В период организации партизанского отряда оказывал содействие в снабжении его продовольствием, одеждой, материалами.

Когда институт кормов получил приказ эвакуироваться в тыл, началась срочная упаковка наиболее ценного оборудования, материалов научных исследований, архива. Местом эвакуации была назначена Мелиоративная опытная сельхозстанция на правом берегу Волги, южнее города Камышина Сталинградской области.

— Сотрудники ВНИИК продолжали там свою работу почти 1,5 года. Нас, беженцев, хорошо приняли, обеспечили жильём, предоставили свои лаборатории, оборудование и химикаты для работы. А мы и члены наших семей помогали станции в уборке урожая зерновых, бахчевых, кормовых культур.

В этот период перед коллективом института была поставлена задача провести поисковую работу по созданию посадочных площадок краткосрочного использования при наличии снежного покрова на территории. Мы ставили опыты с полным и частичным удалением снега, с применением катка для уплотнения снежного покрова и поливом снега водой для его затвердевания. Проводились исследования по изучению физических свойств снега.

В связи с тем, что враг приближался к Сталинграду и Камышину, начались усиленные бомбёжки вдоль Волги, в начале 1943 года нам было дано указание возвращаться в Луговую.

В военные годы в институте была разработана технология создания лечебно-пищевого препарата из зелёных растений, использовавшегося как источник витаминов. Изобрели этот продукт профессора института А. Зубрилин и С. Зафрен. После его дегустации в Наркомздраве СССР и последовавшей высокой оценки 8 августа 1942 года решением Совнаркома СССР в институте была создана центральная научно-экспериментальная витаминная лаборатория и открыт цех по производству препарата. Вся продукция шла на фронт, в военные госпитали и детские учреждения. По методике, разработанной учёными, сытную пищевую пасту, богатую белком, каротином и витаминами, готовили бойцы и в полевых условиях, и в партизанских отрядах.

Жительницы Луговой, работавшие в витаминном цехе, с весны ходили с огромными корзинами за скошенной люцерной, клевером, морковной ботвой, ёлочной хвоей. Дробили зелень на молотковой дробилке, вручную отжимали из неё на винтовом прессе питательный сок, ставили огромные баки на горячую плиту, чтобы всплывали свернувшиеся белки. И был закон: самим не есть, всё – для фронта.

Во время войны сотрудники ВНИИ кормов не только проводили научные исследования. Они работали на строительстве противотанковых рвов, рыли окопы, восстанавливали разрушенное во время боевых действий хозяйство института, помогали близлежащим хозяйствам ликвидировать последствия оккупации.

Так как институт пострадал в результате боевых действий, весь штат временно переехал в Юсуповский дворец в Москве.

В 1944 году закладывается основная часть дачного посёлка Луговая к востоку от платформы, в которой, в частности, находятся поселковая школа и клуб.

В 1950-1960 годы впервые было осуществлено районирование многолетних трав для сеяных сенокосов и пастбищ по областям, краям и республикам СССР; разработаны основы агротехники многолетних трав в кормовых севооборотах; разработаны и начали серийно выпускаться травяные и зернотравяные сеялки, приспособления к зерновым комбайнам, фрезы для обработки лугов и т.д.

В 1955 году посёлок Луговая был электрифицирован. Улицы получили названия: Победы, Офицерская, Фрунзе, Ворошилова, Чкалова и т.д. Первыми председателями поссовета были фронтовики: майор И.Лобачёв с 1954 года, майор С.Фролов с 1956 года, полковник П.Козлов с 1960 года, которые проделали большую работу по строительству и благоустройству посёлка. В микрорайонах были вырыты пруды, жителям была оказана помощь в рытье колодцев, строительстве дорог. В 1956 году был открыт поселковый клуб с кинозалом и библиотекой, в 1958 – школа и продовольственный магазин.

25 августа 1956 года исполком Мособлсовета своим решением №848 просил Президиум Верховного Совета РСФСР «отнести населённый пункт Луговая к категории дачных посёлков, включив в его черту посёлок Всесоюзного института кормов им. Вильямса» в связи с тем, что «они смежно расположены между собой, имеют большое количество населения и значительную сеть культурно-бытовых учреждений, а также в целях лучшего обслуживания нужд населения».

Уже в 50-е годы была построена асфальтированная дорога шириной 6 метров от Горок Киовских до железнодорожного переезда, два жилых дома (1 и 14). Был разработан генеральный план застройки и благоустройства усадьбы института. Научный городок был удостоен дипломов ВДНХ СССР I и II степеней на всесоюзных смотрах-конкурсах на лучшую застройку и благоустройство.

В 1959 году был образован Луговской дачный поселковый совет. Первым председателем стал Сергей Васильевич Фролов.

В 1963 году решением №272-236 исполкомов Московского областного сельского и Московского областного промышленного Советов депутатов трудящихся от 27 апреля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об укрупнении сельских районов и изменении подчинённости районов и городов в Московской области» посёлок Луговая был передан в подчинение городу Долгопрудному. В 1963-1965 годах Луговской поссовет возглавлял Степан Антонович Вершкович.

Через два года в административно-территориальном делении области вновь произошли изменения. Луговая была включена в состав Дмитровского района (решение исполкома Мособлсовета №51 от 22 января 1965 года).

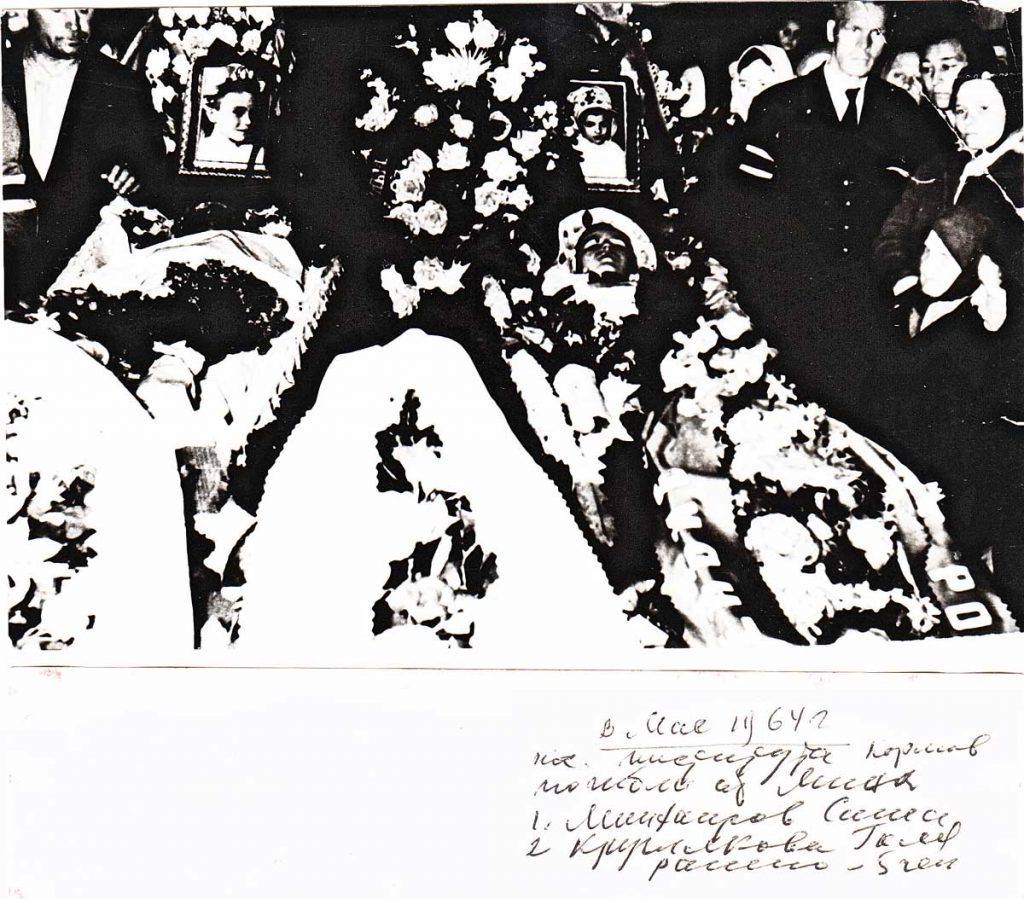

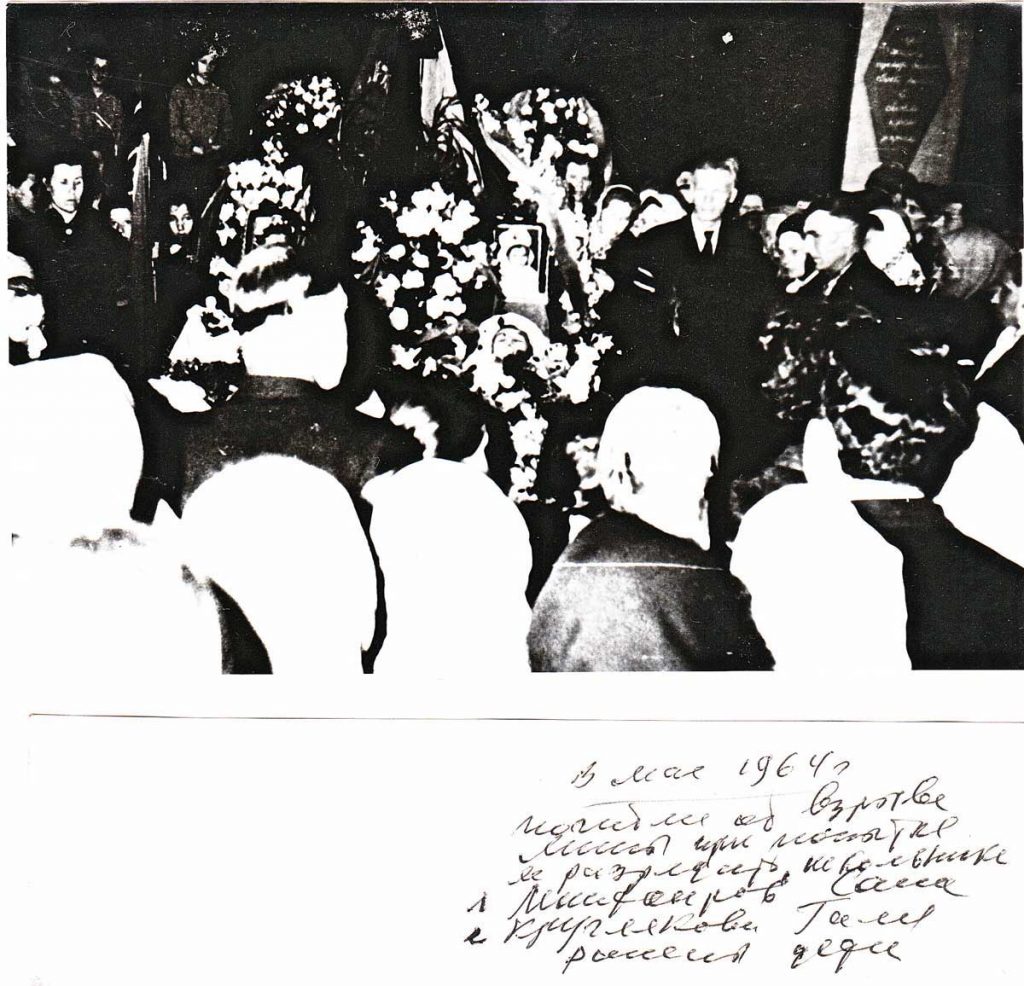

В 1964 году в посёлке произошла трагедия: в мае погибли от взрыва мины времён Великой Отечественной войны школьники: Минхаиров Саша и Круглякова Галя… 5 человек было ранено…

В октябре 1966 года в ознаменование 25-летия разгрома немцев под Москвой на средства жителей посёлка были сооружены два обелиска: недалеко от платформы камень с надписью о том, что здесь проходила линия обороны Москвы, а в дубовой роще – «Солдат» — обелиск, посвящённый воинам 35-й бригады.

В 1967 году Луговскому поссовету был выделен земельный участок в 7,8 га, в том числе 2,6 га леса, под организацию кладбища.

В 1968-1972 годах посёлок был газифицирован. Все улицы стали пригодными для движения транспорта. Примерно в 1970 году по просьбе населения той части посёлка, где находится институт и дома научных сотрудников, было присвоено название «Научный городок». В 1965-1973 годах Луговской поселковый совет возглавляла Татьяна Прокофьевна Мышева, затем, в 1973-1977 годах – Вера Ивановна Шабунина.

Огромный вклад в развитие Института кормов внёс Смурыгин Митрофан Андреевич — директор ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса с 1968 по 1986 гг. Под руководством Митрофана Андреевича Научный городок в Луговой превратился в Наукоград по кормопроизводству.

За 1971-1974 г.г., в период подготовки к XII-му международному конгрессу по луговодству, были построены: главный лабораторный корпус (6000 кв.м.), лабораторный корпус зоотехнической оценки кормов и кормления с/х животных, лизиметрическая станция, селекционные теплицы, гостиница, дом культуры на 600 мест, 4 жилых дома (13350 кв.м.). 20

В те же годы жёны фронтовиков, объединившись в женсовет посёлка, провели большую работу по увековечиванию памяти погибших в боях за Луговую. В одной из комнат клуба оборудовали уголок боевой славы, наладили связь с воинами 35-й стрелковой бригады, воевавшими в Луговой в 1941 году.

За достигнутые успехи в развитии сельскохозяйственной науки (и в честь пятидесятилетия) Институт в 1972 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Помимо чистой науки, ВНИИ кормов вносил свою лепту в решение продовольственной программы. В 80-е годы Центральная экспериментальная база ежегодно сдавала государству 665 тонн молока и 40-45 тонн мяса. Удои достигали 7000 кг молока на каждую фуражную корову.

ВНИИ кормов был крупным многопрофильным учреждением и имел более 30 научных, производственных и вспомогательных подразделений, в том числе 10 опытных станций и хозяйств, расположенных в Московской, Брянской, Воронежской, Кировской, Тамбовской областях. В институте и на станциях работало более 250 научных сотрудников, в том числе академик и три члена-корреспондента Российской академии сельскохозяйственных наук, 20 докторов и 110 кандидатов наук. Ряд научных трудов института был удостоен Государственных премий имени М.Ломоносова, В.Вильямса, дипломов общества «Знание», 200 сотрудников были награждены дипломами и медалями ВДНХ СССР.

Около 300 разработок защищены патентами и авторскими свидетельствами. Учёными института издано более 1000 книг. Аспирантуру института, основанную в 1931 году, окончили более 1500 человек. Свыше 30000 научных сотрудников координируемых учреждений страны повысили свою квалификацию на курсах института.

В целях улучшения обслуживания населения в 1976 году дачный посёлок Луговая был передан в административное подчинение Лобненскому городскому совету народных депутатов (решение исполкома Мособлсовета № 1219/28 от 13 сентября 1976 года). Под руководством председателя поссовета В.Шабуниной проводились работы по прокладке сетевого водопровода, газификации и устройству дорог в посёлке. [подробнее — воспоминание очевидцев о строительстве дороги по улице Фрунзе]

На начало 1980-х годов посёлок Луговая был (условно) разделен на 12-ть микрорайонов:21

1. ВНИИ кормов

2. Институтский

3. Школьный

4. Ворошиловский

5. Горьковский

6. Панфиловский

7. Московский

8. Пионерский

9. Центральный

10. Большой

11. Фрунзенский

12. Комсомольский

В 1982 rоду в соответствии о Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. и решением Мособлсовета посёлок Луговая отнесен к населённым пунктам городского типа.

ПЕРЕСТРОЙКА

В стране наступала «перестройка» — системный кризис хрущёвско-брежневской модели социализма (и коммунистического строя как системы). О её предпосылках, причинах и т.п. я не буду открытым текстом здесь расписывать: лучше об этом событии (перевороте) ознакомиться с трудами Фурсова А.И. 22

Лишь кратко: «При Хрущёве и Брежневе номенклатура боролась за обеспечение гарантий своего существования… В 1970-1980-х годах этот неравный, но все же двусторонний процесс пришел к финишу из-за исчерпания ресурсов и изменившейся не в пользу СССР ситуации в мире.

Настал «момент истины» для господствующих групп СССР: сохранить и расширить привилегии, обретенные в брежневский период, поддерживать и увеличивать социально-экономический разрыв относительно подавляющей массы населения можно было лишь в одностороннем порядке, в виде «игры в одни ворота» — не только лишая население перепадавшего ранее, но еще изымая часть принадлежавшей ему доли продукта.» — подробнее (текст) + видео

Почему я немного заострил внимание о этом событии: потому, что оно крайне сильно повлияло на историю нашей страны и Луговой в частности, как на взаимодействие «властьимущих» и населения, так и на все предваряющие и последующие события развития… А ещё потому, что оно никак не отражено в «официальной хронике», в т.ч. и книге уважаемой Т.Роговой.

В 1992 году институт был переименован во Всероссийский НИИ кормов имени В.Р.Вильямса.

В 1994 году ВНИИ кормов состоял из научно-исследовательских подразделений и Центральной экспериментальной базы с животноводческой фермой, хранилищами кормов, мастерскими, семеочистными пунктами и складами. Возглавлял институт Борис Петрович Михайличенко. Под его руководством работали 425 научных сотрудников, в том числе 3 члена-корреспондента, 15 докторов наук, 137 кандидатов наук.

[дополнительно статья 1995 года о Институте кормов]

В 1998 году институт пережил глубокий кризис, вызванный резким сокращением бюджетного финансирования. Из-за низкой зарплаты и несвоевременной её выплаты наблюдался отток квалифицированных кадров. Были отложены работы, необходимые для увеличения надёжности эксплуатации котельной. Пришлось сдавать помещения в аренду, продавать семена кормовых культур.

Если в 1980 году в институте было почти 140 аспирантов, то в 2001 году – всего 25. От федерального бюджета ВНИИК получал 40-45% средств, остальную часть зарабатывал за счёт коммерческой деятельности.

К середине 2000-х годов положение стало постепенно выправляться. В 2003 году на базе ВНИИ кормов был организован Головной отраслевой центр сельскохозяйственного консультирования по кормопроизводству, чтобы совершенствовать освоение научных разработок в производстве.

Сейчас институт является научно-методическим и исследовательским центром по кормопроизводству России и координирует работу 75 научно-исследовательских учреждений и вузов страны. ВНИИ кормов имеет большую материально-техническую базу для проведения научно-исследовательских работ, современные лаборатории, научную библиотеку, музей, компьютерный класс, полевые опытные участки, экспериментальную ферму, машинно-тракторный парк.

Институт осуществляет освоение разработок в своей опытной сети. В разных регионах страны расположены опытные станции и хозяйства.

Основные направления современных научных исследований ВНИИ кормов: луговое кормопроизводство, полевое кормопроизводство, селекция и семеноводство кормовых культур, технологии заготовки, хранения и использования кормов.

Луговое кормопроизводство. Большой вклад в развитие науки о лугах внесли выдающиеся российские учёные Л.Раменский, И.Ларин, С.Смелов, А.Дмитриев, Т.Работнов, И.Цаценкин, П.Ромашев, Н.Конюшков, И.Минина, Л.Синьковский, К.Куркин, А.Кутузова, А.Зотов, Д.Тебердиев.

В институте кормов создана своя геоботаническая школа (Л.Раменского, Т.Работнова), основанная на принципах системного подхода к оценке сельхозземель. На основе разработок ВНИИК по агроэкологической классификации, картографированию, аэрокосмическому мониторингу открываются принципиально новые возможности управления природными кормовыми угодьями страны.

Осуществляются новейшие разработки по многовариантным системам ведения сенокосов и пастбищ. Особое внимание уделено роли самовозобновляющихся фитоценозов длительного пользования.

Полевое кормопроизводство. Наиболее широкую научную и практическую значимость для повышения устойчивости и эффективности кормопроизводства имеют разработки института по возделыванию клевера, люцерны и их смесей со злаковыми компонентами, кукурузы, однолетних трав, рапса и других культур, используемых на кормовые и сидеральные цели для стабилизации кормовой базы животноводства, сохранения и воспроизводства гумуса в почве.

Значительный вклад в разработки ВНИИК по полевому кормопроизводству внесли В.Вильямс, М.Елсуков, С.Шаин, М.Тарковский, А.Митрофанов, в настоящее время это направление успешно развивают Ю.Новосёлов, А.Шпаков, Г.Кутузов, А.Образцов, Г.Харьков.

Селекция и семеноводство кормовых культур. Развитие кормопроизводства во многом определяется видовым и сортовым ассортиментом используемых культур. В институте создана система сортов клевера, люцерны, однолетних бобовых культур, многолетних злаковых трав и аридных кормовых растений. Решаются проблемы создания генофондов кормовых растений, методов их формирования, разрабатываются агроэкологические основы товарного семеноводства.

Большой вклад в разработку теории и практики селекции и семеноводства кормовых культур внесли П.Лисицын, А.Константинова, И.Травин, П.Вощинин, П.Мельников, А.Суслов, М.Смурыгин, Б.Михайличенко, работающие ныне А.Новосёлова, М.Новосёлов, З.Шамсутдинов, М.Рубцов, Ю.Писковацкий, Г.Кулешов, Ю.Ненароков, Н.Бехтин, Ю.Тюрин, Н.Переправо.

За последние годы были созданы около 40 сортов нового поколения различных видов кормовых культур, районировано 12 сортов. Совместно с японскими учёными создана первая в мире генетическая карта клевера лугового. На базе ВНИИК начала функционировать научно-производственная фирма «Семена ВИК». Развиваются эффективные формы кооперации научных учреждений-исполнителей программ кормопроизводства: творческие объединения селекционеров ТОС «Клевер», ТОС «Люцерна» и ТОС «Аридные культуры».

В настоящее время генофонд кормовых культур ВНИИК насчитывает около 6300 единиц хранения и представлен 250 видами. Создан компьютерно-информационный банк, включающий паспортные и оценочные данные о генплазме видов, форм, сортов и гибридов кормовых трав (5,5 тыс. единиц хранения).

Заготовка, хранение и использование кормов. Большой вклад в теорию и практику заготовки, хранения и использования кормов внесли учёные А.Зубрилин, А.Михин, С.Зафрен, сегодня их дело успешно продолжают В.Бондарев, Н.Григорьев, А.Фицев, Ю.Победнов, А.Шевцов, С.Отрошко.

Значительны достижения института в области развития технологий по заготовке сена, силоса, сенажа, искусственно обезвоженных кормов, белковой пасты из зелёных растений. Институт также является ведущей организацией по вопросам оценки и стандартизации объёмистых кормов.

ВНИИ кормов проводит фундаментальные и приоритетные прикладные научные исследования по программе НИР Российской сельскохозяйственной академии. Проводятся совместные исследования с учёными Беларуси, Германии, Японии, Китая.

С 2006 года ВНИИ кормов возглавляет доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Россельхозакадемии Владимир Михайлович Косолапов.

Сейчас Институт набирает темпы в развитии, издаются научные труды по проблемам кормопроизводства, к научно-исследовательской работе вернулись многие ученые, подрастает молодежь. В 2010 году решением Учёного совета ВНИИК был воссоздан Совет молодых учёных, который возглавила Е.Седова.

«Кончилась война, но её отзвуки ещё не раз слышали жители посёлка. От оставшихся в земле мин и снарядов погибали люди, в основном дети.

Залечивая раны, нанесённые войной, люди приступили к мирному строительству. Один за другим стали возникать дома, улицы…

Во время войны многие города и сёла были разрушены, вернувшиеся с фронта остались без крова. В этих условиях государство пошло на выделение нуждающимся в жилье земельных участков. Так, в районе платформы Луговая, по обе стороны от железной дороги, было намечено строительство дачно-жилого посёлка. Участки получили офицеры и солдаты, многосемейные и инвалиды войны, и с 1947 года посёлок начал расти.

В 1954 году были образованы Луговской поселковый совет и территориальная первичная парторганизация, состоявшая из служащих и пенсионеров.

27 марта 1954 года исполком Мособлсовета депутатов трудящихся принял решение №261, в котором было отмечено:

«Учитывая, что на территории Краснополянского района возникли новые населённые пункты, не зарегистрированные и не имеющие наименований… 1. Установить наименование вновь возникшим населённым пунктам на территории Киовского сельского совета – посёлки Луговой и имени Вильямса…».

В том же году силами сотрудников Института кормов и Киовского сельсовета была проведена работа по перезахоронению погибших в одну братскую могилу в институтском парке. На могиле был поставлен памятник, увенчанный красной звездой. В 1981 году к ней подошла Аллея памяти, была установлена памятная доска.

В 1955 году посёлок Луговой был электрифицирован. Улицы получили названия: Победы, Офицерская, Фрунзе, Ворошилова, Чкалова и т.д. Первыми председателями поссовета были фронтовики: майор И.Лобачёв с 1954 года, майор С.Фролов с 1956 года, полковник П.Козлов с 1960 года, которые проделали большую работу по строительству и благоустройству посёлка. В микрорайонах были вырыты пруды, жителям была оказана помощь в рытье колодцев, строительстве дорог. В 1956 году был открыт поселковый клуб с кинозалом и библиотекой, в 1958 – школа и продовольственный магазин.

25 августа 1956 года исполком Мособлсовета своим решением №848 просил Президиум Верховного Совета РСФСР «отнести населённый пункт Луговая к категории дачных посёлков, включив в его черту посёлок Всесоюзного института кормов им. Вильямса» в связи с тем, что «они смежно расположены между собой, имеют большое количество населения и значительную сеть культурно-бытовых учреждений, а также в целях лучшего обслуживания нужд населения».

В 1945-1958 годах директором ВНИИК работал Михаил Петрович Елсуков. При нём было сделано очень многое. Была увеличена рабочая площадь научных отделов и лабораторий с 1260 до 4000 кв.м (за счёт реконструкции бывшего жилого дома – ныне корпус №2 и фабрики геоинструментов – ныне корпус №4). Были построены цех опытного силосования, силосные башни, открытые силосные траншеи, коровник, телятник, свинарник, конюшня, механические экспериментальные и столярные мастерские, семенной склад, теплица и др. Были проложены первые метры асфальтовых дорог, а вдоль них посажены деревья.

Уже в 50-е годы была построена асфальтированная дорога шириной 6 метров от Горок Киовских до железнодорожного переезда, два жилых дома (№1 и №14). Был разработан генеральный план застройки и благоустройства усадьбы института. Научный городок был удостоен дипломов ВДНХ СССР I и II степеней на всесоюзных смотрах-конкурсах на лучшую застройку и благоустройство.

В 1959 году был образован Луговской дачный поселковый совет. Первым председателем стал Сергей Васильевич Фролов. В том же году Указом Президиума Верховного Совета от 3 июня 1959 года дачный посёлок, который в разных документах называется Луговая, Луговой, Луговской, был передан в Химкинский район, который через год был переименован в Солнечногорский (согласно решению №946/23 от 28 июля 1960 года). В 1961-1963 годах поссовет возглавлял Евгений Прокопьевич Козлов.

В 1963 году решением №272-236 исполкомов Московского областного сельского и Московского областного промышленного Советов депутатов трудящихся от 27 апреля в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года «Об укрупнении сельских районов и изменении подчинённости районов и городов в Московской области» посёлок Луговая был передан в подчинение городу Долгопрудному. В 1963-1965 годах Луговской поссовет возглавлял Степан Антонович Вершкович.

Через два года в административно-территориальном делении области вновь произошли изменения. Луговая была включена в состав Дмитровского района (решение исполкома Мособлсовета №51 от 22 января 1965 года).

В октябре 1966 года в ознаменование 25-летия разгрома немцев под Москвой на средства жителей посёлка были соору жены два обелиска: недалеко от платформы камень с надписью о том, что здесь проходила линия обороны Москвы, а в дубовой роще – «Солдат» — обелиск, посвящённый воинам 35-й бригады.

В 1967 году Луговскому поссовету был выделен земельный участок в 7,8 га, в том числе 2,6 га леса, под организацию кладбища.

В 1968-1972 годах посёлок был газифицирован. Все улицы стали пригодными для движения транспорта. Примерно в 1970 году по просьбе населения той части посёлка, где находится институт и дома научных сотрудников, было присвоено название «Научный городок». В 1965-1973 годах Луговской поселковый совет возглавляла Татьяна Прокофьевна Мышева, затем, в 1973-1977 годах – Вера Ивановна Шабунина.

В те же годы жёны фронтовиков, объединившись в женсовет посёлка, провели большую работу по увековечиванию памяти погибших в боях за Луговую. В одной из комнат клуба оборудовали уголок боевой славы, наладили связь с воинами 35-й стрелковой бригады, воевавшими в Луговой в 1941 году.

В целях улучшения обслуживания населения в 1976 году дачный посёлок Луговая был передан в административное подчинение Лобненскому городскому совету народных депутатов (решение исполкома Мособлсовета № 1219/28 от 13 сентября 1976 года). Под руководством председателя поссовета В.Шабуниной проводились работы по прокладке сетевого водопровода, газификации и устройству дорог в посёлке.

В 1977-1980 годах во главе Луговского поссовета стоял Дмитрий Сергеевич Кравцов. До апреля 1979 года поселковый совет (с 1959 года) находился в доме №44 по ул.Центральная. В результате пожара здание сгорело, и поссовет разместился в помещении добровольной народной дружины института кормов, а 8 марта 1980 года переехал в дом №17 Научного городка.

В 1980 году пост председателя поселкового совета занял Николай Яковлевич Шаповалов.

В 1982 году Луговая была отнесена к населённым пунктам городского типа. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР вступил в силу с января 1983 года. Посёлок Луговая был условно поделён на двенадцать микрорайонов: ВНИИ кормов, Институтский, Школьный, Ворошиловский, Горьковский, Панфиловский, Московский, Пионерский, Центральный, Большой, Фрунзенский и Комсомольский. В каждом микрорайоне работал уличком. 5 декабря 1982 года на восточной стороне от платформы Луговая была установлена стела о переименовании Вокзальной улицы в улицу 35-й бригады.

В середине 80-х годов посёлок Луговая занимал территорию в 258,2 га. На ней располагались сам институт, жилой фонд и объекты соцкультбыта.

Жилой фонд состоял из 20 многоэтажных домов ВНИИ кормов (около 25 тысяч кв.м), 12 одноэтажных домов Московско-Рижского отделения Московской железной дороги, 6 домов ЖКО ВМФ, 3 домов Мосгормашснабсбыта Госснаба СССР, 5 домов фабрики «Пролетарский труд», 1 кооперативного дома ЖСК, 32 домов-дач кооператива «Советский архитектор», принадлежавших жилуправлению при Моссовете, а также 1085 домов на правах личной собственности (в них с постоянной пропиской проживали 419 домовладельцев, 1425 являлись дачевладельцами). Весь жилой фонд посёлка в середине 80-х годов составлял почти 76,5 тысяч кв.м общей жилой площади.

Постоянно проживало в Луговой 4080 человек (1624 семьи).

В летний период население увеличивалось за счёт дачников до 10-12 тысяч человек. 1267 луговчан работали на предприятиях и в организациях посёлка, проживало 849 пенсионеров, 480 детей учились в школе и около 300 – посещали детсад.

В посёлке в те годы работали средняя школа, детсад ВНИИ кормов и детсад Московско-Рижского отделения Московской железной дороги, амбулатория и аптека, Дом культуры ВНИИ кормов и поселковый клуб, 3 библиотеки (более 206 тысяч книг), сберкасса и почта, Дом быта и столовая №27 на сто посадочных мест Мытищинского треста столовых, спортзал, продовольственный магазин №70 Мытищинского райпо, магазины Лобненского торга: продовольственный №19 и промтоварный №22, гостиница на 216 мест, баня. Под руководством поссовета работали товарищеский суд, Совет ветеранов, женсовет, первичные организации Всероссийского общества охраны природы и общества трезвости. Из 48 км поселковых дорог с твёрдым покрытием были дороги в Научном городке, улицы Центральная и Южная, дорога от Рогачёвского шоссе вокруг усадьбы ВНИИК, по ул.Полевая и Южная до железнодорожного переезда, остальные имели щебёночнопесчаное покрытие. Сообщение со станцией Лобня осуществлялось электричкой, а в мае 1984 года был пущен автобус Лобня-Луговая. Телефоны были установлены в поссовете, ДК, телефоны-автоматы стояли на территории усадьбы института, напротив дома №34 на ул.Высоковольтная, а также в Комсомольском и Фрунзенском микрорайонах.

10 ноября 1988 года решением №241 исполкома Луговского поссовета был утверждён герб Луговой. Его авторы – Константин и Юрий Моченовы. Герб был представлен в виде многоцветного щита. В его вершине находилось стилизованное изображение Кремлёвской стены, означавшее, что посёлок расположен в Московской области. Щит пересекался ломаным золотым поясом, говорящим о линии фронта, проходившей по посёлку в ноябре-декабре 1941 года. Ниже пояса на зелёном фоне, символизировавшем богатые лесами, лугами и полями окрестности Луговой, располагалась раскрытая книга, на которую наложен цветок клевера. Это символ института кормов, с созданием которого связаны основание и рост Луговой.

В 1992 году главой луговского самоуправления стал Борис Борисович Оконский, а в 1993 году – Владимир Васильевич Станков.

В начале 1994 года он рассказывал корреспонденту газеты «Лобня»: «Посёлок лишился социальной сферы: с перебоями подаётся горячая и холодная вода, срочно нуждается в ремонте единственный магазин, в старой части не работают почти все водопроводные колонки, закрыта баня, вот-вот закроются ДК, школа, детсад. В частном секторе нет телефона. Коллективные телеантенны выходят из строя. Институт задолжал газовикам более 120 миллионов рублей, они грозятся оставить посёлок без тепла. Нам нужен свой пункт милиции. До сих пор посёлок не имеет своего статуса. В Луговую вклинились земли совхоза «Менжинец». Входим в состав Лобни, а находимся на территории Дмитровского района». Причиной большинства трудностей посёлка была острейшая нехватка денег в то время.

До 1995 года администрация посёлка Луговая имела свой бюджет, который утверждался депутатами поссовета. Но он всегда был дефицитным, так как в посёлке не было предприятий-налогоплательщиков, кроме ВНИИ кормов.

Поэтому всегда получали дотации от города. После 1995 года город стал финансировать посёлок по всем статьям. Часть основных дорог была передана на баланс ДРСУ, «БОС» помогал бороться со свалками. Расширила своё служебное пространство администрация. После капитального ремонта первого этажа дома №16 в феврале 1995 года она справила новоселье. В помещении из 10 комнат стало удобно и сотрудникам, и посетителям.

Население Луговой в 1995 году составляло 3,5 тыс. человек, в 1997 году – 3,4 тыс. человек.

Но оставалось ещё много проблем: не было рейсового автобуса до Лобни, телефона-автомата, опорного пункта милиции, баня работала в режиме сауны, необходим был водозаборный узел.

В 1997 году в продуктовом магазине открылся отдел хозтоваров и канцтоваров, небольшой продовольственный магазин был открыт в бывшей бане (сейчас его нет, есть баня и сауна).

8 декабря 1997 года автобусное движение между Луговой и Лобней было восстановлено (один автобус в час). С 12 июля 2001 года фирма «Лобнятранс» ввела автобусный маршрут №33, связавший Луговую с «Шереметьево-1». А с 9 декабря 2002 года автобус №5 из Луговой стал ездить через Букино, что позволило луговчанам без пересадки добираться до центральной городской больницы, Управления Пенсионного фонда, Управления соцзащиты. Автобус 17 раз в день отходил от платформы Луговая и 16 раз – от Лобни.

В 2003 году впервые за много лет были отремонтированы три центральных дороги в Научном городке, налажено стабильное автобусное сообщение с городом. Фирма «Лобненский народный телефон» поменяла устаревшее оборудование на АТС. Был вывезен металлолом, ликвидированы стихийные свалки, сделаны контейнерные площадки. Провели ремонт жилого фонда, школы, детсада, ДК. Появился красивый детский городок возле магазина. Был организован православный приход в честь иконы Божьей Матери «Спорительница хлебов».

В 2005 году посёлок Луговая стал полноправным микрорайоном города Лобня. Он занимает территорию в 258,2 гектаров. Жилой фонд микрорайона состоит из 20 многоэтажных домов, более тысячи домов на правах личной собственности, около 30 домов, принадлежащих ведомствам. На территории Луговой находятся садовые товарищества и дачные кооперативы: «Советский архитектор», «Берёзки», «Нива».

В январе 2007 года согласно постановлению Главы города вместо администрации посёлка было создано Управление по работе с территорией микрорайона Луговая. Руководителем его стал В.Станков.

Главной организацией микрорайона остаётся ВНИИ кормов имени В.Вильямса. Работают на территории посёлка и предприятия, возникшие сравнительно недавно: НПО «Камелия» (фармацевтические препараты), «Каштановая роща» (рассада цветов), фирма «Лобненский народный телефон», обеспечивающая телефонной связью жителей посёлка.

В Луговой есть средняя школа и детский сад «Зоренька», поликлиническое отделение и аптека, ДК «Луговая» и поселковый клуб, гостиница и библиотеки, музей ВНИИК, почтовое отделение, магазины.

Протяжённость дорог составляет около 50 километров.

Часть их имеет асфальтовое покрытие, часть – щебёночнопесчаное. Транспортное сообщение микрорайона осуществляется железнодорожным транспортом и автобусным (автобус №5 до станции Лобня, №33 до «Шереметьево»).

В 2010 году рядом с кафе «Виктория» появился настоящий биплан АН-2. Его привёз в Луговую хозяин кафе, руководитель группы компаний «Стройкорпорация» А.Бабаян. Теперь самолёт, который в народе называли «кукурузником» из-за широкого применения в сельском хозяйстве, стал достопримечательностью Луговой.

Осенью 2011 года состоялось открытие нового православного храма.»

После урагана 20 июня 1998 года сильно пострадала дубовая роща в Луговой. Жители обратились с просьбой закупить саженцы для новых посадок. Было также принято решение ходатайствовать о придании роще статуса особо охраняемого объекта, запретив на её территории вырубку и строительство.[источник]

В 2017 году, благодаря активности жителей Луговой,23 в Генеральном плане г.о.Лобня были отменены ранее планировавшиеся строительные работы (коммерческий-развлекательный центр) в дубовой роще восточнее Савёловской железной дороги.

upd. ноябрь 2021.

По словам директора ВИК им. В.Р. Вильямса, предполагается передача части земель Института кормов (ВИК им. В.Р. Вильямса) в целях изменения статуса земель и их дальнейшей застройки с целью коммерческого использования.

Часть земель Института кормов планируется сделать площадкой для извлечения прибыли, разумеется под привычным предлогом «развития города».

Поля на Луговой хотят застроить!!!

подробнее...

Река Раздериха

Из воспоминаний Ф.Карпова:

— До войны во время весеннего половодья Раздериха бывала даже бурной, она постоянно сносила деревянные мостики. Летом же мелела, и оставались только отдельные большие и глубокие бочаги, зараставшие белыми кувшинками и жёлтыми кубышками. Там было много рыбы, особенно карасей.

Позднее для полива тёплой водой институтских полей и пастбища реку Раздериху перегородили дамбами: одна была сооружена у института, другая – у школы (кстати, эта дамба построена на большой высоте, поэтому образовался водопад). Большие запруды не позволяют реке мелеть. Госсанэпиднадзор, исследовавший водоёмы, не раз отмечал, что в 90-е годы реку загрязняли недостаточно очищенные стоки с очистных сооружений ВНИИ кормов и птицефабрики. Да и в 2000-х годах ситуация была не лучше. По данным Госсанэпиднадзора, в 2003 году 44,1 % проб воды были нестандартными. А ведь Раздериха несёт свои воды в водохранилище, являющееся источником воды для Москвы. [источник]

Луговские пруды

Из воспоминаний Ф.Карпова:

— До войны в Луговой был небольшой пруд в дубовом парке. Он был нашим единственным водоёмом. Там имелся затвор для спуска воды, поэтому воду в нём иногда меняли. После войны в посёлке было вырыто несколько прудов. Вокруг одного посадили деревья, насыпали вдоль берега песок, и стал пруд зоной отдыха для луговчан. Однако спустя десятилетия зона отдыха превратилась в свалку.

В начале 2000 года к руководству ВНИИ кормов обратился директор фирмы «Ирбис-К» Н.Умаров с предложением организовать в Луговой зону отдыха на земле, принадлежавшей институту, в частности у водоёма вблизи лизиметрической станции. По государственному акту №525 от 10 апреля 1995 года, выданному администрацией Дмитровского района, вся земля (503 га) была выделена институту в бессрочное постоянное пользование для сельскохозяйственного производства и научно-хозяйственной деятельности. Так как в конце 90-х годов положение научного объекта – лизиметрической станции – было бедственным, руководство института вынуждено было обратиться в Россельхозакадемию. Она, после рассмотрения проблемы, разрешила подписать договор с «Ирбис-К» с учётом интересов института.

Лизиметрическая станция была построена для проведения уникальных исследований по изучению режимов почв. Она находится далеко от посёлка и тогда не охранялась. Начали пропадать лизиметры, из 150 осталось 60. Неоднократно воры забирались в само здание станции, в хозсарай, украли микротрактор, косилки, грабли, лопаты и даже пластмассовую тару.

Тогда окна лаборатории заложили кирпичами и металлическими листами. Но взломы продолжались. Рядом расположен большой водоём, служивший для полива пастбищных угодий.

Здесь луговчане купались, проходя к пруду прямо по экспериментальным посадкам, заодно мусорили. Поэтому институт согласился сделать здесь платную зону отдыха с условием, что научный объект будет охраняться. Земля по договору в марте 2000 года была сдана «Ирбису-К» во временное пользование.

И началась работа по очистке водоёма и наведению порядка на окружающей территории. Для вывоза мусора понадобилось двадцать три КАМАЗа. После проведения анализов воды запустили для разведения крупную рыбу. По всему периметру установили забор, для пляжа привезли несколько машин песку, подстригли деревья, поставили биотуалеты и пропускной пункт. Были составлены льготные списки сотрудников института и членов их семей. Они и ветераны могли ходить на пруд бесплатно. Горожанам проход в зону отдыха стоил 30 рублей в день, а час рыбалки – 100 рублей. [источник]

Из воспоминаний Л.Шаминой:

— Пруды находились в ужасном состоянии. Благодаря тому, что была очищена траншея, по которой в пруд поступает вода из артезианской скважины на краю леса, заработала насосная станция для полива полей и пастбищ. Была проделана огромная работа экологического плана. Прекратили мыть автомобили в пруду.

Естественно, пляж не мог окупить затраченных средств, поэтому фирма организовала на пруду платную рыбалку. Для этого в пруд запустили карпа и форель, толстолобика и осетра, сазана и сома.

upd. 2020-2021. В настоящее время русло реки Раздериха ПРЕРВАНО в районе между 2-м и 3-м прудами.

Подробнее — в статье https://ecoucha.ru/rassledovanie/reka-razderiha-podtasovka-czifirek/

upd. 2022. В настоящее время русло реки Раздериха загрязняется (неочищенными сливами антигололёдной обработки) из-за неработающих очистных сооружений вновь построенной и запущенной с 21 декабря 2022 года (в нарушение действующего строительного и экологического законодательства) в эксплуатацию автотрассы «Северный обход Лобни».

Подробнее — https://ecoucha.ru/zashhita/hroniki-severnogo-obhoda-lobni-12-2022/

Некоторые документы из проекта Луговских прудов. Проектировщик — «РОСГИПРОВОДХОЗ» #prud-project

Задание на проектирование прудов