Денискин Иван Степанович

Денискин Иван Степанович, 1900 — 1994, русский, инженер-полковник, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

Иван Степанович родился 19.09.1900 года. Место рождения: Орловская обл., Шаблыкинский р-н, с. Навля

Член ВКП(б) с 1919 года.

В РККА с 31 марта 1919 г. Наименование военкомата: Корочанский РВК, Курская обл., Корочанский р-н.

Прошёл обучение в Карачевской(?) 1 артиллерийской школе взводных командиров.

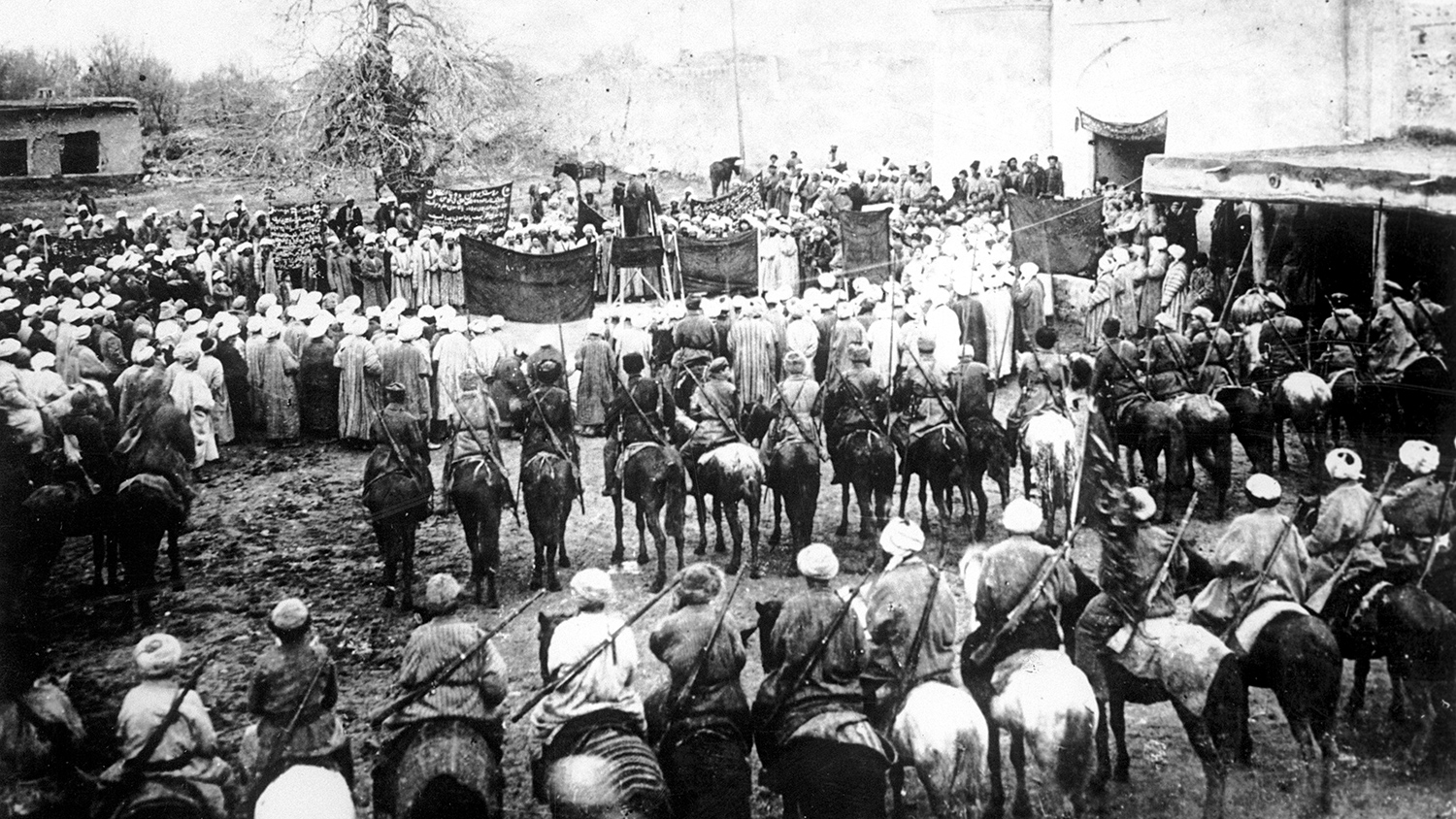

Участвовал в боях на Туркестанском фронте (командующий — М.В. Фрунзе) против эмира Бухарского с августа по октябрь 1920 года (Бухарская операция) 2 и против басмачества с мая по декабрь 1922 года.

Воинская часть: отделение инженерной службы Петропавловская ВМБ ТОФ 3 Звания: инженер-подполковник, инженер-полковник. Должность: начальник отделения инженерной службы Петропавловская ВМБ ТОФ.4

Дата окончания военной службы: 13.09.1950

Военно-политическая обстановка на Дальнем Востоке к началу войны с Японией

После разгрома на западе Германии и ее союзников Япония оказалась один на один с коалицией государств, обладающих самым мощным в мире военно-экономическим потенциалом. Ее же промышленное производство неуклонно сокращалось. Японское правительство понимало трагизм сложившегося положения, однако продолжало рассчитывать путем упорного сопротивления добиться заключения мира на выгодных для себя условиях.

К августу 1945 года вооруженные силы Японии насчитывали более 7 млн. человек, причем 5,5 млн. приходилось на сухопутные войска. Японский флот хоть и понес значительные потери, однако насчитывал в своем составе около 500 боевых кораблей различных классов, в том числе три авианосца, один линейный корабль, три крейсера, 44 эскадренных миноносца и т.д. Кроме того, в составе японского флота находилось свыше трех тыс. сверхмалых подводных лодок типов «кайрю», «корю» и управляемых человеко-торпед типа «кайтен», а авиация насчитывала более 10,5 тыс. самолетов.

В июле 1945 года Япония отклонила требование союзников — СССР, США, Великобритании и Китая — о безоговорочной капитуляции, что привело к эскалации боевых действий, поскольку в создавшихся условиях не представлялось возможным рассчитывать на скорую победу. Для ее достижения необходимо было объединить усилия союзников. Еще в феврале 1945 года на Крымской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании союзники обратились к советской стороне с просьбой о вступлении в войну с Японией. СССР, верный своему союзническому долгу, которым никогда не пренебрегал, согласился включиться в борьбу с общим противником через два-три месяца после окончания войны с Германией.

В войне с Японией СССР преследовал вполне справедливые цели:

- ликвидировать последний очаг агрессии и ускорить окончание Второй Мировой войны;

- изгнать захватчиков из Китая, Монголии и Северной Кореи;

- вернуть исконно русские земли — Южный Сахалин и Курильские острова.

Известно, что на Курильских островах наши соотечественники появились еще в середине XVII века и тогда же начали их заселять. Остров Сахалин был обследован Крузенштерном в 1805 году и объявлен владением Российской империи. В 1855 году по Симодскому договору к Японии отошла малая Курильская гряда, а в 1875 году все Курильские острова. Все это стало возможным в результате неудачного для России исхода Восточной (Крымской) войны (1853–1856). Южный Сахалин отошел к Японии в результате поражения России в русско-японской войне (1904–1905).

К августу 1945 года англо-американские вооруженные силы овладели большинством островов Тихого океана, Филиппинами, Бирмой и вышли на ближние подступы к Японии. Фронт японской обороны проходила по линии: Курильские острова, острова метрополии, острова Бонин, Волкано, Рюкю, Тайвань и далее к юго-западным районам Китая.

Летом 1945 года американцы, захватив Окинаву, вышли на ближние подступы к Японии, что позволило усилить бомбардировки ее территории. В августе ядерные бомбы были сброшены на города Хиросима и Нагасаки. Понятно, что никакой военной необходимости в этом не было.

Советским вооруженным силам, которым предстояло вести боевые действия в Маньчжурии, Северной Корее, на Южном Сахалине и Курильских островах, то есть на фронте протяженностью более 6 тыс. километров, противостояла Квантунская армия, насчитывавшая 443 тыс. человек, 1155 танков и самоходных орудий, до 1800 самолетов. А всего группировка неприятельских войск, развернутая в Маньчжурии, Монголии и Корее насчитывала вместе с войсками марионеточных государств Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии, а также Суйюаньской армейской группы более 880 тыс. человек. Вдоль границ с СССР было построено 17 укрепрайонов и свыше 4500 дотов.

Группировка Советских войск на Дальнем Востоке включала Забайкальский, 1-й и 2-й Дальневосточные фронты, насчитывавшие в своем составе 1747465 человек, 29835 артиллерийских орудий и минометов, 5250 танков и самоходных установок и 5171 самолет.

Главнокомандующим войсками на Дальнем Востоке был назначен маршал Советского Союза А.М.Василевский, заместителем главнокомандующего по флоту — нарком ВМФ адмирал флота Н.Г.Кузнецов. Цель проведения компании — разгромить главную ударную силу Японии — Квантунскую армию, освободить территорию Маньчжурии, Монголии, Северной Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. В случае отказа японского правительства от безоговорочной капитуляции перенести совместно с союзниками боевые действия на территорию Японии.

Подготовка к войне с Японией началась в феврале 1945 года, практически сразу после окончания Крымской конференции. До начала боевых действий была проделана большая и сложная работа. Достаточно сказать, что на Дальний Восток в течение короткого времени было переброшено до 30 дивизий, огромное количество боевой техники и боеприпасов.

Решение Советского правительства о вступлении в войну против Японии было объявлено 8 августа 1945 года, то есть, как и было обещано союзникам, через три месяца после окончания войны с Германией.

Подготовка и развертывание сил Тихоокеанского флота

Тихоокеанский флот, созданный в 1935 году из Морских сил Дальнего Востока, подошел к войне с Японией вполне боеготовым. Основные силы флота базировались на главную военно- морскую базу Владивосток. Кроме того, в состав флота входили: Северная Тихоокеанская флотилия с базами в Совгавани и Де-Кастри, Петропавловская военно-морская база, а также военно-морские базы Владимиро-Ольгинская и Николаевск-на-Амуре.

К началу военной компании на Дальнем Востоке в состав Тихоокеанского флота входили: два крейсера, один лидер эскадренных миноносцев, 10 эскадренных миноносцев, два миноносца,

19 сторожевых кораблей, 78 подводных лодок, 10 минных заградителей, 52 тральщика, 40 морских охотников за подводными лодками, 204 торпедных катера и 1549 самолетов морской авиации. Командовал флотом адмирал И.С.Юмашев, должность начальника штаба флота занимал вице-адмирал А.С.Фролов.

В случае начала боевых действий флот должен был решать следующие задачи:

- содействовать наступлению левого фланга войск 1-го Дальневосточного фронта на приморском (корейском) направлении;

- нарушать морские сообщения противника;

- защищать свои морские коммуникации;

- во взаимодействии с войсками 1-го Дальневосточного фронта оборонять побережье с моря.

Оборона побережья Татарского пролива и Охотского моря возлагались на Северную Тихоокеанскую флотилию (командующий вице-адмирал В.А.Андреев). Оборона побережья Камчатки — на Петропавловскую военно-морскую базу (командующий капитан 1 ранга Д.Г.Пономарев).

Если сравнивать японский и советский Тихоокеанский флоты, то на стороне первого было абсолютное превосходство в авианосцах и линейных кораблях (которых на Тихоокеанском флоте просто не было), примерное равенство в крейсерах и почти 14-ти кратное превосходство в эскадренных миноносцах. По подводным лодкам (без сверхмалых) и торпедным катерам соотношение было в пользу Тихоокеанского флота. При этом основные силы японцев были скованы действиями мощного американского флота. Поэтому появление в советских водах, в условиях господства нашей авиации, крупных надводных кораблей противника справедливо считалось маловероятным.

В ночь с 8 на 9 августа 1945 года Тихоокеанский флот перешел на оперативную готовность

№1 и провел развертывание сил для ведения боевых действий. Директива Ставки Верховного главнокомандования определила срок их начала — утро 9 августа.

В соответствие с предварительным планом на позициях было развернуто 12 подводных лодок. Заблаговременно, 5 августа, были определены зоны действий морских, воздушных и сухопутных сил США и СССР. Разграничения между зонами проходили в Японском море в удалении от материка на 90–120 морских миль, а в Тихом океане и Беринговом проливе в 15–20 милях от советского побережья. Это в значительной степени ограничивало действия наших подводных лодок, которые, действуя методом крейсерства в ограниченном районе, добились небольших успехов, потопив два транспорта противника.

Американцы боевых действий в Японском море практически не вели, ограничившись постановкой мин у портов Северной Кореи (около 800 единиц). При этом координаты минных заграждений советскому командованию своевременно сообщены не были, что привело к гибели нескольких кораблей и судов Тихоокеанского флота. При отсутствии четкого взаимодействия такое, к сожалению, случается.

Действия морской авиации, осуществлявшей крейсерство небольшими тактическими группами, было затруднено из-за неблагоприятных погодных условий (туман, сильный ветер). Тем не менее, морскими летчиками на коммуникациях были уничтожены пять неприятельских транспортов и один боевой корабль, а в портах и базах Северной Кореи до 20 транспортных средств противника. При этом боевые потери составили 38 самолетов различных типов.

Задача защиты морских сообщений решалась путем постановки оборонительных минных заграждений на подходах к военно-морским базам, портам и в Татарском проливе. Всего было выставлено 1788 мин и 170 минных защитников. Кроме того, с началом боевых действий запретили плавание одиночных судов и ввели систему конвоирования. Всего за период боев было проведено 29 конвоев в составе 81 транспорта, при этом перевезено 38 тыс. человек и 130 тыс. тонн различных грузов.

Тихоокеанский флот в Южно-Сахалинской наступательной операции

В период с 11 по 25 августа 1945 года войсками 16-й армии (командующий генерал- лейтенант Л.Г.Черемисов) 2-го Дальневосточного фронта совместно с Северной Тихоокеанской флотилией была проведена операция по освобождению Южного Сахалина. Это стало возможным благодаря крупному успеху Советских вооруженных сил в Маньчжурии, достигнутому уже в первые дни войны.

Для проведения операции был привлечен 56-й стрелковый корпус, 113-я стрелковая бригада, 365-й отдельный батальон морской пехоты и до 30 кораблей и катеров Тихоокеанского флота. Поддержку с воздуха осуществляла 255-я авиационная дивизия (до 106 самолетов) и авиация флота (80 самолетов). Замысел операции заключался в том, чтобы одновременными ударами сухопутных войск и высадкой морского десанта овладеть южной частью острова.

Южный Сахалин обороняла 88-я японская пехотная дивизия, дислоцированная на рубеже Котонского укрепленного района имевшего протяженность 12 километров по фронту и до 30 километров глубиной. Всего на Южном Сахалине насчитывалось до 20 тыс. японских солдат и офицеров и около 10 тыс. резервистов.

Боевые действия начались прорывом Катонского укрепрайона сухопутными войсками. Противник оказал ожесточенное сопротивление. Наступление осложнялось непростыми условиями лесисто-болотной и горной местности, а также почти полным отсутствием дорог.

Северной Тихоокеанской флотилии была поставлена задача, силами морского десанта овладеть портами Торо (Шахтерск), Эсутору (Углегорск), Отомари (Корсаков) и Маока (Холмск).

- августа в разгар боев на рубеже Котонского укрепрайона Северная Тихоокеанская флотилия высадила десант в составе стрелковой бригады и батальона морской пехоты в тылу обороняющегося противника — в порту Торо. Десант при поддержке корабельной артиллерии и авиации к исходу дня захватил порт. 17 августа десантные части вышли на подступы к порту Эсутору, куда в этот же день была высажена с кораблей пулеметная рота. К исходу дня десантники овладели районами портов Торо и Эсутору, перерезали железную дорогу и вынудили японские войска, оборонявшиеся на позициях Котонского укрепрайона, начать отступление.

Самый многочисленный морской десант, около 3,5 тыс. человек, был высажен 20 августа кораблями Северной Тихоокеанской флотилии в порту Маока. В обеспечении этой высадки участвовали сторожевой корабль, минный заградитель, четыре тральщика, семь морских охотников, транспорт и торпедные катера. Командовал высадкой капитан 1 ранга А.И.Леонов, руководил действиями десанта командир 113-й стрелковой бригады полковник И.З.Захаров.

Десант при поддержке корабельной артиллерии и авиации, совершившей 80 самолетовылетов, был высажен прямо на причалы порта и уже во второй половине дня овладел практически всем городом. Японцы, потеряв свыше 300 солдат и офицеров убитыми и до 600 пленными, отступили вдоль шоссейных и железных дорог вглубь острова.

Для того чтобы лишить японские войска возможности эвакуации, было принято решение о высадке десанта в порту Отомари, на восточном побережье Сахалина. Порт был хорошо укреплен, поскольку являлся военно-морской базой японского флота.

Утром 25 августа кораблями Северной Тихоокеанской флотилии в Отомари была высажена бригада морской пехоты, которая совместно с подошедшей 113-й стрелковой бригадой к 10 часам захватила порт и заставила японский гарнизон, насчитывавший 3400 солдат и офицеров, сложить оружие и сдаться в плен.

К исходу дня 25 августа в освобожденный десантниками район подошли части 56-го стрелкового корпуса 16-й армии. В тот же день советскими войсками был занят административный центр Южного Сахалина город Тойохара (Южно-Сахалинск) и боевые действия на острове практически закончились.

Таким образом, в результате успешного проведения частями армии и флотом Южно- Сахалинской наступательной операции России были возвращены ее исконные земли. Операция была хорошо спланирована и подготовлена, проведена четко и в срок. При этом флот обеспечил быстрое овладение японскими портами, что позволило прервать снабжение и предотвратить эвакуацию войск противника, ускорив его капитуляцию.

Тихоокеанский флот в Курильской десантной операции

Курильский архипелаг простирается на 640 морских миль и насчитывает более 100 островов, 30 из которых — крупные. Архипелаг занимает исключительно выгодное географическое положение, что давало японцам возможность контролировать выход советских кораблей в океан и наращивать здесь силы для возможного захвата Камчатского полуострова.

Острова были очень сильно укреплены. Здесь находилось девять аэродромов, военно- морские базы Катаока и Касивабара, береговые артиллерийские батареи, береговые укрепленные пункты обороны и гарнизон, насчитывавший более 80 тыс. солдат и офицеров.

Проведение Курильской десантной операции предусматривало первоначальную высадку десанта на остров Шумшу. Она была возложена на Камчатский оборонительный район (командующий генерал-майор А.Р.Гнечко, ему же поручалось руководство операцией) и Петропавловскую военно-морскую базу. Командир базы капитан 1 ранга Д.Г.Пономарев руководил высадкой десанта. Командовал десантом генерал-майор П.И.Дьяков — командир 101-й стрелковой дивизии.

Для проведения операции было выделено два стрелковых полка, которые должны были высадиться в первом эшелоне десанта и артиллерийский полк, высаживавшийся во втором эшелоне. В передовой отряд был назначен батальон морской пехоты. Всего в десантировании участвовало 8824 человека.

Для перевозки десанта и обеспечения его высадки были сформированы: отряд транспортов и высадочных средств, отряд охранения, отряд траления и отряд артиллерийской поддержки — всего 64 корабля и судна.

Согласно замыслу операции главный удар предполагалось нанести в северо-восточной части Шумшу. Остров оборонял японский гарнизон численностью 8,5 тыс. человек и не менее 60 танков. Помимо отряда кораблей артиллерийскую поддержку десанту оказывала береговая батарея, дислоцировавшаяся на мысе Лопатка (южная оконечность Камчатского полуострова). Для обеспечения перехода десанта морем в районе Второго Курильского пролива была развернута подводная лодка Л-8.

- августа десантный отряд под прикрытием авиации вышел из Петропавловска- Камчатского. Береговая артиллерия с мыса Лопатка нанесла удар по противодесантной обороне противника на острове Шумшу.

На рассвете 18 августа передовой отряд десанта при мощной артиллерийской поддержке береговой и корабельной артиллерии, преодолевая отчаянное сопротивление противника, успешно высадился на северо-восточное побережье острова Шумшу. В этих условиях исключительно важное значение имел высокий темп высадки. Передовому отряду, во что бы то ни стало, необходимо было «зацепиться» за берег и занять здесь плацдарм, чтобы обеспечить высадку первого и второго эшелонов десанта. Моряки-тихоокеанцы проявили упорство, массовый героизм и мужество, успешно решив эту сложную задачу.

Через полтора часа после высадки передового отряда, началось десантирование войск первого эшелона, а еще через час — второго. Поддержку десанта с воздуха осуществляла штурмовая и бомбардировочная авиация. Вырвавшись на оперативный простор, десантники развернули наступление вглубь острова.

Пять дней на острове шли ожесточенные бои. Только исчерпав все ресурсы, 23 августа гарнизоны островов Шумшу и Парамушир капитулировали. Более 12 тыс. японских солдат и офицеров было взято в плен.

К концу августа силы Камчатского оборонительного района и Петропавловской ВМБ заняли всю северную гряду островов, включая остров Уруп, а силы Северной Тихоокеанской флотилии ко 2 сентября — остальные острова, расположенные к югу. Японские гарнизоны этих островов сопротивления практически не оказали.

Всего было взято в плен около 60 тыс. солдат и офицеров, захвачено 60 танков, более 300

артиллерийских орудий и минометов.

Особенность Курильской десантной операции в том, что она была подготовлена в исключительно короткие сроки. При этом было грамотно выбрано направление главного удара и отлично организовано взаимодействие всех сил. Для операции характерен исключительно высокий темп высадки десанта, который в немалой степени обуславливался использованием специальных десантных кораблей.

Итоги и выводы

Тихоокеанский флот успешно справился со всеми поставленными перед ним задачами. Родина высоко оценила подвиг моряков. Более 30 тыс. были удостоены боевых правительственных наград, а 52 тихоокеанца стали Героями Советского Союза, причем старший лейтенант В.Н.Леонов был удостоен второй Золотой Звезды. 16 кораблей, частей и соединений флота были награждены орденом Красного Знамени, 19 преобразованы в гвардейские, а 13 получили почетные наименования.

В целом, вклад Советского Союза в дело победы над общим врагом невозможно переоценить. Верный своему союзническому долгу СССР в кратчайший срок провел колоссальную по масштабам подготовку и вступил в войну на Дальнем Востоке на стороне союзников. Это окончательно подорвало способность Японии к продолжению боевых действий и предотвратило возможность ответа на американскую ядерную бомбардировку применением бактериологического оружия. Если бы СССР не вступил войну на Дальнем Востоке, то по расчетам союзников Япония вполне могла не сложить оружия до 1946–1947 гг., при этом потери союзных войск исчислялись бы сотнями тысяч.

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В.

Источники и литература

- Ачкасов В.И., Басов А.В. и др. Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. — М., 1988

- Багров В.Н. Южно-Сахалинская и Курильская операции. — М., 1959

- Гритченко А.А., Меерович Е.И. Подвиг на Курилах. — М., 1975

- История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. в 6 томах. Т.5. — М., 1964

- История второй мировой войны 1939–1945 гг. в 12 томах. Т.11. — М., 1980

- Краснознаменный Тихоокеанский флот. Изд. 2-е. — М., 1973

- Морской атлас. Военно-исторический. Описание к картам. Т.III. — Л., 1966

- Советская военная энциклопедия в 8 томах. ТТ.4, 5, 8. — М., 1977, 1978, 1980

- Финал. Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945 г. Изд. 2-е. — М., 1969

Освободив ранее принадлежавшие Российской империи Курильские острова, доблестные советские десантники вернули их в «родную гавань»

После вступления СССР 9 августа 1945 года в войну с Японией отношения между советским лидером Иосифом Сталиным и президентом США Гарри Трумэном осложнились.

Атомная бомба у американцев побудила Трумэна отказаться от плана выделения для СССР зоны оккупации на территории собственно Японии и предоставить всю полноту власти в этой стране генералу Дугласу Макартуру.

В направленном 15 августа 1945 года Сталину «Общем приказе № 1» о капитуляции японских вооружённых сил Трумэн «забыл» указать, что японские гарнизоны на Курильских островах должны сдаваться и капитулировать перед войсками СССР.

Это было сигналом того, что Трумэн может нарушить ялтинскую договорённость о переходе всей Курильской гряды к СССР.

Сталин ответил сдержанно, но твёрдо, предложив внести в «Общий приказ № 1» поправку: «Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам все Курильские острова, которые согласно решению трёх держав в Крыму должны перейти во владение Советского Союза».

И также предложил:

«Включить в район сдачи японских вооружённых сил советским войскам северную половину острова Хоккайдо, примыкающего на севере к проливу Лаперуза, находящемуся между Карафуто (Сахалином. – А.К.) и Хоккайдо.

Демаркационную линию между северной и южной половиной острова Хоккайдо провести по линии, идущей от гор. Кусиро на восточном берегу острова до города Румои на западном берегу острова, с включением указанных городов в северную половину острова».

Трумэн был вынужден, соблюдая Ялтинские договоренности, согласиться с включением всех Курильских островов в район сдачи японских войск советским вооруженным силам, но решительно воспротивился высадке частей Красной армии на Хоккайдо.

Тем временем доверие между союзниками стремительно уменьшалось. Переписка между Сталиным и Трумэном показала, что американцы хотели бы сами принять японскую капитуляцию на Курильских островах и закрепиться на них или их части.

В своем ответе Сталину американский президент выразил желание «располагать правами на авиационные базы для наземных и морских самолётов на одном из Курильских островов, предпочтительно в центральной группе».

Не скрывая своего неудовольствия отказом Трумэна на допущение советских войск на Хоккайдо, Сталин в довольно резкой форме отверг требование президента о предоставлении армии США баз на Курильских островах.

Было указано, что «требования такого рода обычно предъявляются либо побеждённому государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить ту или иную часть своей территории».

Трумэну было дано понять, что в соответствии с Ялтинским соглашением СССР обладает правом распоряжаться всеми Курильскими островами по собственному усмотрению.

Тем не менее во избежание попыток американцев все же высадиться на Курилах Сталин после получения письма от Трумэна направил главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке Маршалу Советского Союза А. М. Василевскому поручение немедленно занять Курильские острова, и в тот же день был отдан приказ о проведении десантной операции.

До этого возможная высадка прорабатывалась лишь в общих чертах, предполагалось, что гарнизоны островов будут вынуждены капитулировать после разгрома главных сил японцев в Маньчжурии и на Тихом океане.

Как отмечается в исследованиях, посвященных Курильской десантной операции, наиболее укреплённым являлся самый северный остров архипелага Шумшу, расположенный всего в 6,5 милях (около 12 километров) от южного побережья Камчатки.

Там дислоцировались 73-я пехотная бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й полк ПВО, крепостной артиллерийский полк, 11-й танковый полк (без одной роты), гарнизон военно-морской базы Катаока, аэродромная команда, отдельные подразделения.

Глубина инженерных сооружений противодесантной обороны составляла 3 – 4 км, на острове насчитывалось 34 бетонных артиллерийских дота и 24 дзота, 310 закрытых пулемётных точек, многочисленные подземные укрытия войск и военного имущества глубиной до 50 метров.

Большинство оборонительных сооружений были соединены подземными ходами в единую оборонительную систему.

Гарнизон Шумшу составлял 8 480 человек, 98 орудий всех систем, 64 танка, 6 самолётов с пилотами- камикадзе. Все военные объекты были тщательно замаскированы, имелось большое количество ложных укреплений.

Значительная часть этих укреплений советскому командованию известна не была, точных данных о системе обороны острова оно не имело, что стало одной из причин значительных потерь в ходе операции. Гарнизон Шумшу мог быть усилен войсками с соседнего и также сильно укреплённого острова Парамушир (там находилось свыше 13 000 войск).

В 2.38 18 августа советская береговая батарея с мыса Лопатка (Камчатка) открыла огонь.

В 4.22 началась высадка передового отряда десанта (батальон морской пехоты, пулемётная и миномётная роты, роты автоматчиков и противотанковых ружей, сапёрная рота, взвод химической разведки, взвод разведки).

Вскрылась недостаточная разведка – дно в районе высадки оказалось с крупными подводными камнями, подход плавсредств вплотную к берегу был затруднён.

Перегруженные десантные суда останавливались далеко от берега (до 150 – 200 метров), и десантники с тяжёлым снаряжением вынуждены были добираться до берега частично вплавь при океанском прибое.

Некоторые при этом тонули (глубина в районе высадки десантников с кораблей в воду оставляла не менее 2 метров, температура воды не превышала 4 градусов по Цельсию).

Примерно с 6.00 утра японская артиллерия взяла место высадки десанта под прицельный обстрел, корабли высадки начали нести потери. Высадившиеся на берег морские пехотинцы атаковали позиции японских батарей, но были отбиты: эта неудача значительно осложнила ход сражения за остров.

«Длившиеся пять дней боевые действия на Шумшу носили характер штурма мощных укреплений на острове, который с полным основанием можно отнести к числу морских крепостей периода минувшей войны.

Задача советских войск и сил флота облегчалась тем, что противник не ожидал их высадки на острова Курильской гряды, а готовился к отражению американского десанта. Этим объясняется его беспечность в ведении серьезной разведки в нашем направлении, даже радиолокация на мысе Кокукан не работала.

Как признал командир японской дивизии генерал Цуцуми Фусаки, 18 августа для него стало “черным днем”», – отмечается в фундаментальном 12-томном труде российских военных историков «Великая Отечественная война 1941 – 1945» (том V, 2013 г.).

Занятие остальных Курильских островов не сопровождалось серьезными боестолкновениями.

К 4 сентября 1945 года Курильская десантная операция была завершена, японские гарнизоны капитулировали на всех островах Большой и Малой Курильской гряды.

На Курильских островах были пленены 50 442 японских солдат и офицеров, в том числе на южных Курилах (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски), около 20 тысяч человек.

Оккупационный период на всех Курильских островах завершился 2 февраля 1946 года, когда советское правительство объявило собственностью СССР южную часть Сахалина и Курильские острова, включив их в состав Хабаровского края.

В этот день Президиум Верховного Совета СССР издал Указ, первый пункт которого гласил:

«1. Установить, что с 20 сентября 1945 г. вся земля с ее недрами, лесами и водами на территории южной часть острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью, то есть всенародным достоянием…»

Незадолго до этого о лишении японского государства суверенитета над всеми Курильскими островами было от имени правительства США объявлено правительству Японии.

В Меморандуме главнокомандующего союзных держав генерала Дугласа Макартура от 29 января 1946 года японскому императорскому правительству указывалось, что из-под юрисдикции Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». Приведем полностью этот важный документ:

«Меморандум Главнокомандующего союзных держав японскому императорскому правительству № 677/1 29 января 1946 года

1. Японскому императорскому правительству настоящим предписывается прекратить осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии, а также в отношении правительственных чиновников или служащих, равно как и в отношении каких-либо иных лиц, находящихся в пределах этих районов.

2. Без разрешения штаба главнокомандующего японское императорское правительство не будет поддерживать связи с правительственными чиновниками или служащими, равно как и со всеми иными лицами, находящимися за пределами Японии, кроме как по вопросам установившейся практики судоходства, коммуникаций или метеорологической службы.

3. Для целей настоящей директивы территория Японии определяется в составе: четырех главных островов Японии (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю и Сикоку) и приблизительно 1000 мелких прилегающих островов, включая о-ва Цусима и о-ва Рюкю (Нансэй) севернее 30° северной широты (за исключением о-ва Кутиносима), и исключая:

а) о-в Унуре (Уллунг), Лианкорт Рокс (о-в Такэ) и о-в Квельнарт (Сайсю или Тэдзю),

б) о-в Рюкю (Нансей) южнее 30° северной широты (включая остров Кутиносима), группы островов Идзу, Нампо, Бонин (Огасавара) и Волкано (Кадзан или Иво), а также все другие отдаленные тихоокеанские острова, включая группу о-вов Дайто (Охигаси или Оагари) и о-в Парес Вела (Окинотори), Маркус (Минами-тори) и Ганджес (Нака нотори),

в) Курильские (Тисима) о-ва, Группу о-вов Хабомаи (Хабомадзе), включая о-ва Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку), а также о-в Сикотан (Шикотан – А.К.).

4. Следующие районы особо исключаются из государственной и административной юрисдикции японского императорского правительства:

а) Все тихоокеанские острова, захваченные или оккупированные по мандату, или же приобретенные Японией иным способом с начала мировой войны 1914 г.,

б) Маньчжурия, Формоза и Пескадорские острова,

в) Корея,

д) Карафуто (Южный Сахалин – А.К.).

5. Определение территории Японии, содержащееся в настоящей директиве, будет относиться ко всем будущим директивам, меморандумам и приказам штаба главнокомандующего, если оно не будет каким-либо образом уточнено.

За главнокомандующего союзных держав полковник АЛЛЕН X. У., помощник генерал-адъютанта» (Источник: «Сборник важнейших документов, касающихся оккупации и контроля союзных держав в Японии», том 2, издание МИД Японии, 1949 г. (англ. яз.)

Японское правительство не могло противиться такому решению, ибо оно проистекало из условий Потсдамской декларации, на основе которой капитулировала Японская империя. Пункт 8-й этой декларации гласит: «Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

Игнорируя эти и другие важные документы, японское правительство в своих реваншистских притязаниях к СССР, а ныне России не останавливается перед нарушением положения Устава ООН, которое при вступлении (заметим, благодаря СССР) в эту международную организацию торжественно обязалось выполнять.

А именно 107-я статья Устава ООН гласит:

«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

Окончательное международное оформление исключения территорий Южного Сахалина и всех Курильских островов было закреплено в Сан-Францисском мирном договоре 8 сентября 1951 года.

В нём японское правительство «отказалось от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года».

В апреле 1952 г. японский парламент, ратифицировав Сан-Францисский договор, с этим согласился.

Укажем также, что, выдвигая претензии на территории России, правительство Японии и поддерживающая его в этом администрация США грубо нарушают 8-ю статью Сан-Францисского мирного договора, которая гласит:

«а) Япония признает полную силу всех договоров, заключенных Союзными Державами в настоящее время или в будущем, для прекращения состояния войны, начатой 1 сентября 1939 года, а также любые другие соглашения Союзных Держав, заключенные для восстановления мира или в связи с восстановлением мира…»

К таким документом, несомненно, относится Ялтинское соглашение по Дальнему Востоку, согласно которому Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль решили, что Южный Сахалин будет возвращен, а Курильские острова переданы Советскому Союзу. Тогда считающийся великим президентом США Франклин Рузвельт сказал: «Русские хотят вернуть только то, что у них было отторгнуто…»

P.S. СССР сделал неизбежной капитуляцию Японии во Второй мировой войне и сыграл огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления.

Об этом говорится в послании президента РФ Владимира Путина участникам открытия военно-исторического мемориального комплекса, посвященного Курильской десантной операции.

«Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг», – говорится в тексте послания Путина.

По словам Путина, одним из последних поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага.

Российский лидер отметил, что в памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев – участников Курильской десантной операции. Он назвал подвиг поколения победителей вдохновляющим примером и великим нравственным ориентиром.

источник: https://dzen.ru/a/YB6ZGV-tzCKp5QpB

Тихоокеанский флот ВМФ России

Тихоокеанский флот России является преемником Краснознаменного Тихоокеанского флота ВМФ СССР, который был создан 11 января 1935 года из Морских сил Дальнего Востока. Однако приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России №235 от 15 апреля 1999 года датой образования Тихоокеанского флота установлено 21 мая 1931 года. В этот день в 1931 году Сенат учредил Охотский военный порт, который стал первым постоянным действующим военно-морским подразделением России на Дальнем Востоке.

Основными задачами Тихоокеанского флота Российской Федерации являются:

— Поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерной сдержанности;

— Защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности;

— Обеспечение безопасности судоходства;

— Выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана.

Для выполнения этих задач Тихоокеанский флот имеет в своем распоряжении ракетные подводные крейсеры стратегического назначения, многоцелевые атомные и дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближнее морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительскую авиацию, части береговых войск.

Тихоокеанский флот включает в себя две группировки: Приморскую флотилию разнородных сил в Приморском крае и Объединенное командование войск и сил на северо-востоке Российской Федерации в районе Камчатки. Штаб Тихоокеанского флота расположен в городе Владивосток (Приморский край).

До распада СССР Тихоокеанский флот был вторым по величине флотом страны, уступая только Северному. В 1990-е годы произошло списание большого количества боевых кораблей и вспомогательных судов, из-за чего Тихоокеанский флот достаточно сильно сократился.

К сожалению, некоторая часть кораблей Тихоокеанского флота находится в затянувшемся ремонте и на консервации. Также большая часть флота это корабли, произведенные в 20 веке. Но до 2025 года планируется увеличение и обновление Тихоокеанского флота РФ.

Награды

Иван Степанович Денискин жил в посёлке Луговая по адресу: Научный городок, д.12 кв.12.

*****

Иван Степанович умер 7/I/1994 года, похоронен на Луговском кладбище (фото могилы).

Воспоминания Ивана Степановича Денискина о Гражданской войне.

Памятный снимок 9 мая 1975 года

Сидят слева направо: Денискин Иван Степанович, Котов Сергей Александрович, Шабунина Вера Ивановна, Богуславская Наталья Марковна, Рождественская Римма Николаевна, ……..

Стоят слева направо: ………, Казаков Фёдор Максимович, ………, Плотников Григорий Самуилович, Ядуто Харитон Осипович, ……….

Ветераны войны и труда:

1 ряд (нижний) – Котов Сергей Александрович, Ядуто Харитон Осипович, Шуманский Федор Игнатьевич;

2 ряд (верхний) – Жадан Татьяна Ивановна, Денискин Иван Степанович

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Дополнительно проверить!!! В тексте воспоминаний И.С. Денискина - "Карачевской" (Орловской губернии) артиллерийской школе взводных командиров. (В.В. школа - Высшая военная школа). Надеюсь, ошибки в воспоминаниях нет... смущает название военкомата и района призыва - "Карачанский" - примечание Авт.сайта

- Обращает на себя внимание следующее: по воспоминаниям участника событий (взятия Бухары, точнее - Старой Бухары) серьёзных боевых действий не было - ещё до полного окружения РККА города "эмир с эскадроном телохранителей успел ускользнуть... в горы Восточной Бухары" и солдаты армии эмира сняли форму и не сопротивлялись... А по современным "энциклопедиям" - шли серьёзные бои, артиллерийские обстрелы, в т.ч. снарядами с химоружием и т.п... - примечание Авт.сайта

- Петропавловская военно-морская база Тихоокеанского флота - примечание Авт.сайта

- "Проведение Курильской десантной операции предусматривало первоначальную высадку десанта на остров Шумшу. Она была возложена на Камчатский оборонительный район (командующий генерал-майор А.Р.Гнечко, ему же поручалось руководство операцией) и Петропавловскую военно-морскую базу. Командир базы капитан 1 ранга Д.Г.Пономарев руководил высадкой десанта. Командовал десантом генерал-майор П.И.Дьяков - командир 101-й стрелковой дивизии." - источник - примечание Авт.сайта