ХРОНИКА БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

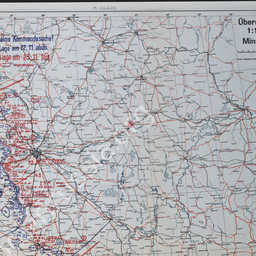

Предлагаемая хроника поможет сориентироваться в массиве военных действий, происходивших на северном крыле Западного фронта в ноябре — декабре 1941-го и в январе 1942 года. Данные о погоде взяты по материалам наблюдения метеостанции Центрального аэродрома им. М.В. Фрунзе (Ходынское поле, Москва). Время везде московское.

Минимальная ночная температура воздуха: -9,7°С, температура в середине дня: -8,4°С, максимальная: -8,0°С.

Последний день обороны Клина, который защищали войска левого фланга 30-й армии и правого фланга 16-й армии.

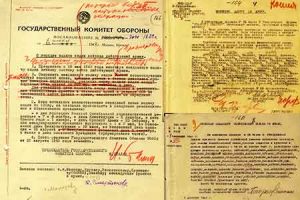

Подготовлено «Распоряжение штаба Западного фронта начальнику штаба 16-й армии от 23 ноября 1941 г. о нанесении удара войсками армии в тыл солнечногорской группировке противника» — [ссылка: документ №51]

Распоряжение штаба Западного фронта начальнику штаба 16-й армии от 23 ноября 1941 г. о нанесении удара войсками армии в тыл солнечногорской группировке противника

* * *

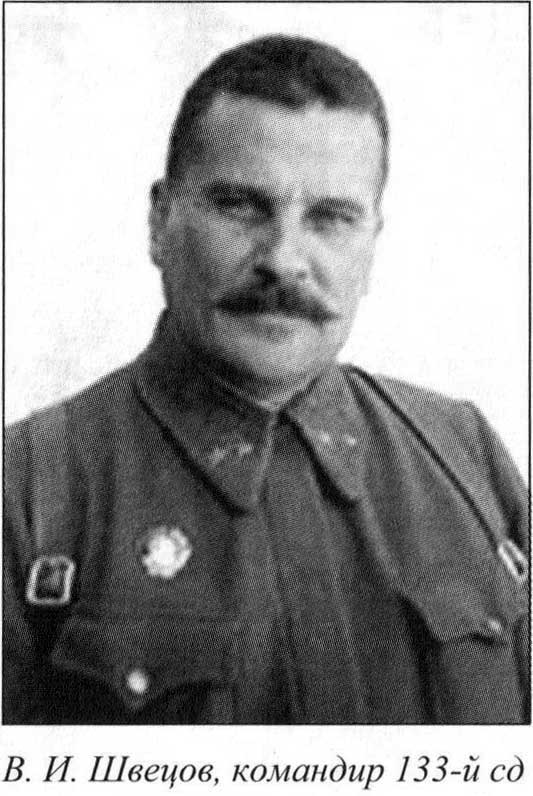

Соединения 16-й армии стойко обороняли армейскую полосу. Но, когда противник обошел правый фланг и вышел к Клину, они по приказу командования Западным фронтом начали последовательный отход на новый (фронтовой) рубеж обороны, проходивший по восточному берегу Истринского водохранилища и [215] р. Истра. Накануне туда были перегруппированы 20-я и 44-я кавалерийские дивизии, а к исходу дня — 50-я, 53-я кавалерийские и 8-я гвардейская стрелковая дивизии (командиры соответственно: полковники А.В. Ставенков, П.Ф. Куклин, генерал-майор И.А. Плиев, комбриг К.С. Мельник и генерал-майор В.А. Ревякин). Левофланговые соединения продолжали удерживать район Волоколамского шоссе на рубеже 3–12 км западнее р. Истра. — ЦАМО. Ф. 208, оп. 2511, д. 219, л. 360, 367.

* * *Развернулись ожесточенные бои на подступах к г. Венев (40 км северо-восточнее Тулы). — ЦАМО. Ф. 208, оп. 2511, д. 219, л. 371.

* * *

Городской отдел торговли Москвы выделил десять булочных для продажи хлеба бойцам и командирам Красной Армии, приезжающим в Москву с фронта. Хлеб отпускается по командировочным удостоверениям в количестве 600 граммов в день на человека. Магазины № 648 на ул. Кирова, № 306 на ул. Кузнецкий мост, № 16 на ул. Новослободская, № 122 на ул. Б. Дорогомиловская, № 201 на ул. Б. Калужская и другие.— Московский большевик. 1941. 23 ноября. [Московская битва в хронике фактов и событий]

Совинформбюро. Удар по войскам врага. В результате предпринятого контрнаступления войсками Красной Армии на одном из южных направлений западнее Ростова-на-Дону в боях за 20 — 23 ноября 1941 года разгромлены немецкие 49-й горнострелковый корпус, дивизия СС «Викинг» [дополнительно — прим.Авт.] и 16-я танковая дивизия… К исходу 23 ноября части Красной Армии, преследуя противника, продвинулись от исходных позиций на 60 километров…

В течение 23 ноября наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточённые бои происходили на клинском, волоколамском, тульском и ростовском (Ростов-на-Дону) участках фронта.

«Красная Армия оставила подмосковный Клин. Противник захватил также Солнечногорск, Яхрому, Красную Поляну и несколько деревень на восточном берегу канала имени Москвы. До Москвы оставалось 30 километров.« [Битва за Москву. Полная хроника – 203 дня. Сульдин А.В. 23 ноября 1941 года] — вот так вот пишут уважаемые историки историю… — информация НЕ ВЕРНАЯ — прим. Авт. Дополнительно специально проверил другие сайты, публикующие книгу Сульдина — к примеру https://e-libra.ru/read/364763-bitva-za-moskvupolnaya-hronika-–-203-dnya.html — ситуация та же к сожалению…

«Мы должны иметь в виду, что никому из противников не удастся окончательно уничтожить другого или решающим образом нанести ему поражение. Возможно, что война сместится из плоскости военных успехов в плоскость способности выстоять в моральном и экономическом отношении, не изменяя при этом ни одной из тех задач, которые всегда стояли перед военным руководством. Главная задача — нанести противнику возможно более чувствительный ущерб теми средствами, которыми мы располагаем.»

* * *

«Обстановка на северном фланге группы армий пока складывается для нас благоприятно. Клин занят нашими войсками. Теперь следует совершить попытку продвинуть остальную часть группы армий ударом с севера…» — Гальдер Ф. Военный дневник. Ежедневные записи начальника Генерального штаба Сухопутных войск 1939-1942 гг.— М.: Воениздат, 1968-1971

* * *

Утром фашисты обходят Клин с северо-востока и юго-востока и снова врываются в него и продвигаются к Солнечногорску. Командование Западного фронта перебрасывает сюда все, что можно снять с других участков фронта и рубежей обороны МЗО (Московская зона обороны). Под Солнечногорском героически сражаются артиллеристы 3-й коммунистической дивизии.

По приказу командующего фронтом в Клин направляется 24-я кавалерийская дивизия и 8-я танковая бригада, чтобы ударить неприятелю во фланг. Но выправить положение не удается: силы слишком неравны – гитлеровцы имеют по 100 танков против московских 15 боевых машин.

Из книги Анатолия Премилова «Нас не брали в плен. Исповедь политрука — В 24-й кавалерийской дивизии в боях под Москвой»:

«…Мне запомнились бои под Клином, где дивизия сдерживала наступление немцев. В последние дни обороны Клина мне вместо комиссара пришлось ехать с Чудесовым [Александр Фёдорович Чудесов, подполковник, командир 24 кав.дивизии — прим.Авт.] к командарму 16-й армии генералу Рокоссовскому для уточнения боевой задачи. Штаб Рокоссовского мы нашли на восточной окраине города. Город был частично эвакуирован, но жителей еще оставалось много. Хладнокровный, спокойный в присутствии члена ВС армии, Рокоссовский поставил задачу Чудесову в тот момент, когда части готовились оставить Клин: дивизии надлежало занять оборону восточнее Клина. Мы выехали из города, когда начало темнеть, едем в машине по высокой насыпной дороге — и вдруг справа появился немецкий танк. Очевидно, немцы решили перехватить нашу машину и не стреляли. Но, на наше счастье, насыпь была высокой и крутой, и немецкий танк не мог на нее въехать. Наш шофер прибавил скорость, и мы ушли от погони.…»

Утром 23 ноября командующий 16-й армии К.К. Рокоссовский находился в Клину и пытался организовать оборону города, но в связи с выходом немцев к Солнечногорску ему было приказано немедленно вернуться на командный пункт своей армии. Он выехал из Клина в сторону Рогачева уже под обстрелом противника. Покидая город, командующий поручил оборону Дмитровского направления своему заместителю генерал-майору Ф.Д. Захарову. Под его руководством находились 126-я стрелковая и 17-я кавалерийская дивизии, курсантский полк Московского командного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, 25-я и 31-я танковые бригады.

«Дав генералу Захарову указания и предоставив ему полную самостоятельность в руководстве всеми войсками, находившимися в районе Клина и восточнее его, я подчеркнул, что основной его задачей будет всеми силами и средствами как можно упорнее задерживать продвижение неприятеля на Дмитров и Яхрому и этим выиграть время, необходимое для подхода на это направление свежих сил. Пришлось предупредить, что вряд ли к нему прибудут затребованные мною артиллерийские средства, кроме 16-орудийного противотанкового полка, который уже успел отличиться в этот день в бою за Клин, подбив 33 танка противника.

После этого разговора, распрощавшись с Ф. Д. Захаровым и командиром 17-й кавалерийской дивизии В. А. Гайдуковым, конники которого самоотверженно сражались в боях за Клин, мы с Лобачевым выехали из горящего города.

У нас оставалась одна дорога — на Новощапово. Да и здесь на протяжении нескольких километров наши машины не раз попадали под обстрел немецких танков, вышедших северо-восточнее Клина. При переезде через реку Сестра — она уже замерзла — мы лишились сопровождавшей нас машины со счетверенной пулеметной установкой: немцы разбили ее.

Поскольку Солнечногорск был уже занят противником, пришлось двинуться в объезд через Рогачево. Нас было несколько человек на двух легковых автомобилях. Сила небольшая… Ехали ночью, со всеми мерами предосторожности. Все мы имели при себе автоматы и гранаты. Я кроме пистолета был вооружен отличным автоматом, подаренным тульскими рабочими, и двумя гранатами. Ехали, не выпуская из рук оружия.

Но вот и Ленинградское шоссе. Дурыкино. Воинских частей тут не оказалось. Но было много беженцев из Солнечногорска. Они говорили, что их город много часов назад захватили фашистские танкисты. Обстановка, прямо скажем, безрадостная.

Глубокой ночью удалось нам добраться до нашего штаба. В. И. Казаков только что вернулся из-под Солнечногорска и сказал, что действительно там немцы. По его рассказу, командующий фронтом поручил оборону этого города генералу В. А. Ревякину (коменданту Москвы), тот якобы с задачей как следует не справился —вначале Солнечногорск заняли небольшие силы вражеских автоматчиков, а к вечеру подошли танки.

Положение вещей было, в общем, таково. На правом фланге, в районе Клина, крупные силы танковых и моторизованных немецких войск продолжали обтекать 16-ю армию с севера. Несмотря на героическое сопротивление группы генерала Захарова, на исходе 23 ноября противник овладел Клином. Но его попытки быстро развить успех на восток встретили упорное и организованное сопротивление. Захаров, при всей малочисленности имевшихся в его руках сил, вынудил немцев вести тяжелые бои. На солнечногорском направлении враг, оттеснив курсантский полк, обошел Истринское водохранилище и, овладев Солнечногорском, начал продвижение на юг, в сторону Москвы. Наши соединения вынуждены были отойти и на рубеже Истры, о чем я упомянул выше. Однако прорвать оборону армии врагу нигде не удалось, как он к этому ни стремился. Героические пехотинцы, артиллеристы, танкисты, минометчики, кавалеристы, саперы повсюду самоотверженно сдерживали натиск. Они организованной обороной и контратаками наносили немцам большой урон.» — источник

источник — https://russian7.ru/post/klinsko-solnechnogorskaya-oboronite/

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция интересна тем, что с ней связан самый кризисный момент немецкого наступления на Москву. К сожалению, большинство авторов, пишущих про оборонительные сражения на ближних подступах к Москве не задается целью уточнить данные о составе войск, потерях, и, что очень важно, развенчать многочисленные мифы.

Началось всё с наступления Красной Армии

Многие до сих пор представляют себе бои под Москвой в октябре-ноябре 1941 года, как непрерывное наступление вермахта и упорную оборону Красной Армии. Но на самом деле, немецкое наступление выдохлось в октябре. И в первой половине ноября вермахт не наступал, а пытался накопить силы для следующего удара. Так что знаменитый парад 7-го ноября на Красной Площади проходил в условиях затишья, немцы в этот момент не «рвались к столице», и тем более не стояли в 30 км от города.

Красная Армия не отсиживалась в обороне, а действовала наступательно. Очень важное значение для последующей операции вермахта в направлении на Клин и Солнечногорск имело удачное наступление Западного фронта против 4-й армии немцев. Этот небольшой успех привёл к тому, что армия не смогла принять участие в наступлении всеми силами.

Ввод же в бой основной ударной группировки вермахта и вообще происходил в условиях, когда на этом участке вела наступление 16-я армия. Войска Рокоссовского до этого провели успешную частную операцию по захвату Скирмановских высот, а 16-го ноября должны были наступать на Волоколамск. Причём весьма немалыми силами. Кроме кавалерии и пехоты у Рокоссовского была танковая дивизия и три танковых бригады: на 16-е ноября, согласно сводке 16-й армии, в них было 274 танка. В результате даже сложилась весьма необычная ситуация. Пока два полка 316-й дивизии генерала Панфилова наступали, один полк был атакован немцами, перешедшими в своё последнее наступление на Москву.

Впрочем, продолжалось это недолго, вся 16-я армия была вынуждена отступать. Рассказ про огромное количество танков уничтоженных у Дубосекова оказался очень некстати — у панфиловской дивизии те дни были крайне неудачны и запомнились больше своими крупными потерями и отступлением.

Собрав все силы

Командование вермахта для нового наступления собрало все силы, которых было весьма немного. Какого-либо серьёзного маршевого пополнения вермахт не получал, в отличие от РККА. Изыскивались внутренние резервы войск, ремонтировали технику. В результате по оценкам немецкого генштаба пехотные соединения имели в среднем 60-65% боевых возможностей, танковые — 35%.

Традиционно указываемые в советской литературе огромные цифры существенно превосходят реальные. В большинстве советских источников можно прочитать, что даже к началу декабря (после всех потерь в наступлении) в группе армий «Центр» было 1 170 танков и 615 самолетов. Реально же Люфтваффе на всем московском направлении имело к началу операции 580 боевых самолётов, тогда как ВВС Красной Армии располагало 1138 машинами. И соотношение сил менялось лишь в нашу пользу.

Что касается танков, то 4-я танковая группа, наносившая главный удар, в четырёх танковых дивизиях имела 362 исправных танка, а в двух дивизиях 3-й танковой группы машин было вдвое меньше. Количество танков менялось очень сильно каждый день, они не только терялись в бою, но ломались на дорогах, подрывались на минах. И при этом, регулярно чинились и снова вводились в строй. Поэтому цифры в разных источниках всегда отличаются, но порядок в любом случае везде один.

Немцы действительно имели некоторое превосходство в танках, но не такое огромное, как писали в СССР. И важно отметить, что у вермахта уже начались перебои с горючим, из-за чего даже не все исправные танки можно было использовать.

С тем, чем располагал вермахт, осуществить свои грандиозные планы по окружению и взятию Москвы, у германского командования шансов не было.

Немцы считали, что Красная Армия так же истощена, как и их войска. И эта была очень серьёзная ошибка.

Клинско-Солнечногорская оборонительная операция

3-я танковая группа вермахта смяла оборону 30-й армии генерала Лелюшенко, а 4-я — 16-й армии Рокоссовского. Советские войска сражались упорно, постоянно контратакуя, но смогли лишь задержать продвижение. 22-го немцы взяли город Клин, 24-го — Солнечногорск. Попытка преградить немцам дорогу, взорвав плотины на Истринском водохранилище и затопив территорию, не дала ожидаемого результата.

28-го ноября передовые немецкие части вышли к Каналу имени Москвы. 30-го ноября немцы вошли в Красную Поляну — 17 километров до окраин Москвы и 27 до Красной площади.

Однако этот рывок уже был не такой стремительный, части вермахта увязли в боях и несли огромные потери. Об этом свидетельствую журналы боевых действий немецких дивизий. После первой недели боёв в 4-й танковой группе осталось 125 боеспособных танков, две трети выбыло. В 3-й группе осталось 77 машин. Во 2-й танковой группе Гудериана, которая должна была наступать с другого направления и встретиться с 3-й группой, осталось всего 32 исправных танка. А бои ведь ещё продолжались и становились всё упорнее.

Советские войска также несли большие потери, но их задачей было лишь продержаться до подхода резервов. А резервы были огромные. Уже 29-го ноября, только на этом участке фронта, началось развёртывание двух армий: 1-й ударной генерала В. И. Кузнецова и 20-й генерала A. A. Власова. Армии Лелюшенко и Рокоссовского получили новые соединения и маршевое пополнение. И к концу ноября перед потрепанными немецкими дивизиями стояли уже четыре советские армии. И не просто стояли. Уже 29-го ноября части 1-й ударной армии выбили немцев, переправившихся через канал имени Москвы.

В тот день начальник немецкого Генштаба Сухопутных войск Ф. Гальдер записал в дневнике: «Активность противника перед фронтом 4-й армии несколько возросла. В донесениях говорится о подготовке противника к наступлению (?).»

Гальдер поставил знак вопроса. Тогда немецкое командование ещё не верило, что у Красной Армии могут быть силы для наступления. Считали, что это последние войска, перебрасываемые с других участков фронта.

Но это было не так. Контрудары войск Кузнецова, Власова, Лелюшенко и Рокоссовского заставили немцев перейти к обороне у самых пригородов Москвы. Клинско-Солнечногорская оборонительная операция закончилась, начиналась Клинско-Солнечногорская наступательная. Кирилл Шишкин

Источник: Оборона Клина: как Красная Армия остановила немцев под Москвой

© Русская Семерка russian7.ru

К вечеру противником были захвачены Клин и Солнечногорск. Группа Захарова была оттеснена к югу от Клина, а войска 30-й армии — к востоку.

Согласно приказу Ставки 1-я Ударная армия получает свое окончательное наименование, а генерал-лейтенант В.И. Кузнецов отправляется в Дмитров, где знакомится с ходом инженерных оборонительных работ в городе, а затем и в Яхроме.

23 ноября в район Дмитрова прибыл командир 29-й стрелковой бригады полковник А.А. Федотов с головным батальоном и штабом бригады. [Вскоре в связи с переходом полковника Федотова на другую работу в штаб армии командование 29-й бригадой принял полковник М.Е. Ерохин. — источник]

Задача начальнику инженерных войск 16 Армии по разработке и исполнению мероприятий для поднятия уровня воды была поставлена 6 ноября 1941 года… — подробнее. Дополнительно — шифровка Шапошникова от 20.11.1941 года

…Затопление было произведено двумя способами: спуском воды из канала в реку Яхрома и путем перекрытия стока Сестры в месте протекания ее под каналом. Сначала была спущена вода из канала, и уже 28 ноября [1941 года – прим.Авт.] разведывательный взвод 3-го батальона 55-й стрелковой бригады, ведя разведку в районе Куликово — Подвязново, не смог пройти до Подвязново из-за наводнения. По той же причине разведке не удалось проникнуть на следующей день в Подмошье, а 30 ноября разведчики 2-го батальона достигли фабрики им. 1-го Мая, но дальше продвинуться не смогли из-за разлива Яхромы.

Наш противник зафиксировал изменение ситуации утром 29 ноября.

«В первой половине дня разведка на северном фланге, особенно у Кончинино, установила вызванное противником, по-видимому, посредством взрыва плотин или шлюзов наводнение, которое быстро расширяется к западу и значительно увеличивается. Итак, противник не имеет, очевидно, планов наступления, но считается с дальнейшим ударом с нашей стороны».

На следующий день отмечено, что «наводнение постоянно усиливается. Так как в результате потепления уже начало таять, возникают трудности там, где обходные дороги около подрывов и т.д. ведут через лед (Синьково), даже пешие дозорные группы не проходят полностью свой маршрут».

1 декабря, в день, когда было перекрыто русло Сестры, немцы более подробно исследовали окружающий ландшафт.

«Яхрома и Сестра частично вышли из берегов. Яхрома при Усть-Пристани около 15 м ширины и 2-4 м глубины. Изрезанный крутой берег. Сестра при Трехсвятское около 10 м ширины. Изрезанный крутой берег 2-3 м в высоту. Обе реки имеют несущий ледяной покров.

Между Усть-Пристань и Прожектор река лишь частично покрыта льдом, зона наводнения около 100 метров в ширину»

А вот как выглядела местность на восточном участке обороны 14-й моторизованной дивизии: «Пространство западнее канала было свободно от противника, и до водяного рва в 2 км севернее Матвеево затоплено водой. Наводнение постоянно усиливалось. Восточнее канала проводились оборонительные работы силами солдат и гражданских лиц. Можно было наблюдать оживленное движение грузовых автомобилей с юго-востока на северо-запад и движение поездов».

Конечно, для форсирования водной преграды шириной 100 м требуется серьезная подготовка, и с наскока такой рубеж не преодолеть. Однако действие такой преграды не могло продолжаться долго. Сток рек зимой минимален. Сброс воды из канала давал одноразовый эффект. Пойма Яхромы за счет своей площади должна была поглотить большую часть воды. Кроме того, был еще такой фактор как мороз. И вот 3 декабря журнал боевых действий 14-й моторизованной дивизии сообщает: «Канал в настоящее время не содержит воды, Яхрома заморожена, так что оба не является препятствием для противника».

В этой фразе уже присутствует момент отказа от собственных наступательных действий, а состояние водных рубежей оценивается лишь с точки зрения их пригодности для собственной обороны.

Искусственное наводнение было одним из вариантов инженерных заграждений. Такой способ борьбы не всегда и не везде можно применить, и поэтому он кажется чем-то экзотическим. Но на пространстве перед каналом Москва — Волга широко использовались и более известные способы борьбы: минные поля и лесные завалы. С ними противник на этом направлении не смог столкнуться, поскольку не перешел Яхрому. Однако по предыдущему опыту немцы, конечно, знали о подобных преградах, и это знание несколько охлаждало их пыл…

Утром со станции Подсолнечная (Солнечногорск) ушел последний эшелон эвакуируемого завода имени Лепсе.

Около 12 часов дня снова послышались орудийные залпы, свист мин, стрельба из пулеметов и автоматов. Немецкие танки, ведя непрерывный огонь, от туббольницы двинулись к железной дороге, туда, где насыпь сравнивается с обочинами (ныне район СЭМЗ). Бронепоезд № 53 пытался преградить им путь, но, получив повреждение, отошел.

Другая группа танков и бронетранспортеров с автоматчиками через Екатерининский канал вышла на поля колхоза ’’Красное солнце” и двинулась к станции. Эту бронированную армаду встретили два зенитных 85-мм орудия, занявшие огневые позиции на перекрестке улиц Маяковская и Октябрьская. Орудийные расчеты приняли неравный бой: грянул выстрел, и фашистский танк завертелся на подбитой гусенице. Вспыхнул второй танк. Но, обнаружив орудия, фашисты открыли по ним ураганный огонь. А следом, покинув бронетранспортеры, пошли в атаку автоматчики. Вскоре замолчало одно наше орудие, потом второе.

Подавив зенитные орудия, немецкие танки около 15 часов по переезду (в то время переезд был в конце 1-й платформы и выходил на Рабочую улицу) перешли железную дорогу, вошли в центр города. Не встречая сопротивления, прорвавшиеся танки двинулись по Ленинградскому шоссе.

Другая группа противника продвинулась к поселку стекольного завода и Бутыркам и вышла на шоссе в районе Рекино-Кресты. [источник]

Влияние сооружений Мосволгостроя на планирование немецких операций в конце 1941 года

Публичные слушания в Яхроме, состоявшиеся 16 мая 2024 года, или ложь и осквернение памяти погибших воинов Красной армии… — https://youtu.be/fze8Xi1VkqQ